1.インドネシアの米に対する政策と東インドネシア

(1)インドネシアの米の状況と米に対する政策

インドネシアのこの数年来の米の減産、生産不安定化は顕著である。1984年に米の自給達成を宣言したものの、1994年には長期化した旱魃の影響を受け再び米を輸入せざるを得なくなり、インドネシアの米の大量輸入はここ数年常態化している。

他方、ルピアの急落によりドル建てインドネシア産米の価格は突然国際競争力をつけることとなり、1998年の7月~9月にかけての端境期には、米の大量輸入の必要性が叫ばれる一方で、隣国マレーシアやフィリピンに大量に米が流失した。流通は混乱し、国内価格の高騰から農民や商人によって売り惜しみと投機的退蔵が行われた。1997年1月を基準にすると、ピーク時の1998年9月には約3倍に米価が跳ね上がった。

1999年の米生産は安定を取り戻しつつある。米輸入が自由化され外国産低品質米が大量に流入し、国内米価引き下げの圧力となっている。

インドネシアは1989年に始まる第5次開発5カ年計画以来、食糧資源全体を視野に入れ、米増産のみに偏しない政策を基本としてきた。そこでは、多額の財政資金と外国援助を必要とする新規の灌漑開発、とりわけ大規模なダムと灌漑施設の建設を伴う新規開発は抑制された。そして既存施設の復旧、維持管理に重点がおかれてきた。しかし、ジャワなどの既存の生産地帯での農業普及活動の弛緩、化学肥料流通の混乱、そして灌漑水路の維持管理活動の停滞などは昨今の食糧、特に米の危機を招いた。

IMFは従来の強引な自由化グローバル化政策を転換し、インドネシア政府に対し1999年末に米の関税化を認めた。1999年12月の米の市場価格はキロ当たり約2,400ルピアである。他方、輸入米の国内価格は2,100ルピアの水準であり、依然として国産米の市場平均価格より低い。

(2)東インドネシア

東インドネシア地域の農業は、1)自由化政策が進められる中での地域の食糧確保、2)地域開発、貧困対策としての灌漑・農業開発、の問題が注目される。

第1点は、東インドネシアは多数の島々よりなり、地域ごとに水資源の活用等により一定水準の食糧生産を行うことが重要である。同時に島嶼間の米の流通体制の整備が課題とされる地域である。第2点は、東インドネシアのような開発の遅れた地域の経済発展、雇用機会と所得水準の向上には、農業その他の資源を一つ一つ掘り起こしていかなければならず、小規模灌漑管理事業(Small Scale Irrigation Management Project:SSIMP)のような地道な努力が必要である。

2.インドネシアにおける参加型開発

プロジェクトの効果発現、持続性に受益者の「参加」が重要であると認識されるようになっている。ただ、「参加」の度合いはプロジェクト、地域により、様々の段階がある。

インドネシアにおいては、スハルト体制のもとで村の小学校教師、退職公務員、イスラムなどの宗教指導者、長老ら農村行政外のリーダーをインフォーマルリーダーと称して開発行政の中に位置付けてきた。ゴム、オイルパーム等の農園開発事業は外島への移住事業と連携して行われ、移住地に新たな村をつくる必要があり、移住民自身の参加、村づくりが必要とされた。

これらは、政府が住民に一方的に参加を働きかける「動員」型から、住民の意見や意思決定をより多く取り入れようとする「参加」型に近いものまで、その内容にはバリェーションがある。NGOの参加をえる「参加型」プログラムはここ2~3年の経済危機下で急速に増えたものである。行政に対する不信もあってNGOの役割が注目され、国際機関による貧困対策の中で積極的に取り入れられるようになっている。

3.国際機関の参加型開発アプローチ

(1)世界銀行のアプローチ

世界銀行はインドネシアの経済危機克服に向けて、一連の構造調整プログラムを提示した。その一環として、世界銀行は1999年4月に、総額3億ドルにのぼる水資源・灌漑部門に対する改革を含む構造調整プログラム(水資源部門調整借款) を提案した。この提案は、世銀のインドネシア水資源・灌漑部門に対する将来のアプローチを示唆するものとして興味深い。

水資源部門調整借款(WATSAL)は、「水資源・灌漑部門の管理における政策面、制度面、規制面、法律面、組織面での諸改革を支持する構造調整プログラム」である。その目的は、1)国家政策および制度的・規制的・意思決定支持的なフレームワークを改善することによって、効率的な環境的および社会的に維持できる水資源開発および管理を促進する、2)透明性が高く責任の明確な灌漑サービスの実施、および民主的な農家組織を支持する参加的な財政支持のために必要な制度的フレームワークを確立することによって、灌漑制度のパフォーマンスとサステナビリティを改善する、等である。

世銀のアプローチは「参加型開発」もその一環として取り込まれている。その中心となっているアイデアは、「地方政府による、自立的な、自己資金による、水利組合および水利組合連合の設立、という国家的な枠組みを採用すること」というものであって、分権化の一部をなすプログラムである。したがってその中には、「権限をもった民主的な水資源組合の設立」、および「行政組織の分権化を促進するための中央政府、州政府、および地域政府レベルでの灌漑担当機関の役割と責任体制の見なおし」が含まれている。

包括的あるいは全面的な水資源部門改革を求めるという世銀の考え方は、長期的な視野からインドネシアの「水資源が不足している状況下でどのように水資源を配分すべきか」という問題である。この問題を解決するには「灌漑効率の向上、米収量の向上、そして収益率は高いが水資源集約的ではない穀物への作付けパターンの多様化」が唯一のとりうる方策である。こうした包括的なアプローチの中で、灌漑農業の再検討がうながされている。

世銀は「灌漑および湿地帯開墾によって米の自給を達成するという投資戦略を見なおす必要がある」と提言している。すなわち新規の灌漑計画を実施するのではなく、むしろ既存の灌漑計画での米の生産性向上に力を注ぐべきであるという提案である。さらに世銀は、「米の生産改善戦略の成功は、農業部門に対する政策および構造調整に依存している」と論じている。「農業部門に対する政策および構造調整」には「米の価格づけおよび輸入政策、穀物の多様化とマーケティング、生産投入財の価格づけ政策、農業の調査研究および品種改良政策、灌漑栽培の実地研究」が含まれる。

世銀は参加型開発というアイデアは、分権化の一環として組み込んでいることが特徴である。ポイントは、「地方政府による自立的で自己資金による水利組合および水利組合連合の設立」である。すなわち、「権限をもった民主的な水資源組合の設立」、および「行政組織の分権化を促進するための中央政府、州政府、および地域政府レベルでの灌漑担当機関の役割と責任体制の見なおし」である。

世界銀行の『1997年度世界開発報告』では、分権化は「政府を人々に近づける」参加型開発の一典型例であるとして、その有効性が検討されている。ただ、分権化は魔法の杖ではない。また、大規模な上からの開発は悪であり、これに対してきめの細かい、住民の参加を伴う、下からの開発は善であるという対抗図式は、あまりにも形式的である。確かに参加型開発がプロジェクトの効率を高めることはよく知られているが、問われるべき課題はどのような形で、またどういう条件の下で、住民がプロジェクトに参加するかである。

プロジェクトを意味のあるものにするためには、政府に「協力的な参加」だけでなく、政府を批判的できる「対抗的な参加」の双方が必要である。

(2)アジア開発銀行

「参加型開発」という観点から、インドネシアの小規模灌漑部門に対するアジア開発銀行(ADB)の支援プロジェクト、1)第二次統合灌漑部門プロジェクト(SIISP)と、2)農家管理灌漑システム・プロジェクト(FMIS)を紹介する。

第二次統合灌漑部門プロジェクト(SIISP)の考え方は、今回の調査対象とした小規模灌漑管理プロジェクト(SSIMP)によく似ているが、一件当たりの規模はSSIMPよりも小さく、500ヘクタールから3,000ヘクタールである。1994年に承認されたプロジェクトで2000年10月が借款の最終期限である。借款規模は、総額で1億ドルである。

SIISPは上位目標として、持続的な社会経済成長、貧困撲滅、そして開発プロセスへの農民参加の拡大の3点を掲げている。プロジェクトの直接目標としては、ターゲットとなった受益者の所得と雇用の改善、持続的な灌漑効率を確保するための効率的な維持管理(O&M)および費用回収の導入、そして灌漑の維持管理および費用回収にむけての政策改革の3点を掲げている。プロジェクトの内容は、1)物的インフラの開発、すなわち灌漑および排水設備の建設と統合的農業デモンストレーション・ユニットの建設、2)水管理組合(WUAs)の組織化、訓練および法的地位の付与、3)農村制度の強化、4)灌漑のデザイン、維持管理および費用回収への農家の参加の拡大、である。

このプロジェクトは、ハード面に対する支援とともに、水管理組合の組織化、訓練、法的地位の付与というソフト面に対する支援が組み込まれている点に特徴がある。ハード面では既存の灌漑・排水設備のリハビリテーションに重点が置かれている。既存灌漑・排水設備を改善するために一件当たり500ヘクタール未満の「小規模計画」が設定され、約5万農家がその便益を享受することができる。組織化され訓練される水管理組合の数は、約2,200組合(各組合は50名の農民から構成される)である。これまでに実施された地域はバリ、ヌサトゥンガラ、南東スラウェシ、そして北スラウェシである。バリには「スバック」と呼ばれる伝統的な水管理組合があったため顕著な成功を収めている。

農家管理灌漑システム・プロジェクト(FMIS)の承認は1995年9月、借款総額は2,300万ドルである。このプロジェクトの上位目標は貧困水準の引き下げであり、プロジェクトの直接目標は、米収量の増加、米生産量の増加、および農家の持続可能な灌漑維持管理能力の改善および農業改善によって、米生産を行っている貧困な小規模農家の可処分所得を増加させることである。すべてリハビリテーション・プロジェクトである。プロジェクトの実施地域は、西ジャワ、ジョクジャカルタ、西ヌサトゥンガラ、南スラウェシ、中央スラウェシ、北スラウェシの6地域である。平均規模50ヘクタールという小規模の、共同体による灌漑制度の建設をねらったプロジェクトで、上記の6地域で総面積9万ヘクタールがカバーされる計画である。

FMISは、「農家の参加」を基準としてサイト選定が行われた。また、費用分担による農民参加に重点が置かれ、農民の参加をうながすため、次のインセンティブが準備された。

| 1) | 現場の選択とニーズを反映した設計への積極的な参加 |

| 2) | 実施過程への参加による主体性(ownership)意識の形成 |

| 3) | OJT、実行による学習の準備 |

| 4) | 都市の賃金標準による農民の労働貢献価値の評価 |

| 5) | 賃金率が顕著に下がったときの賃金補填 |

| 6) | 賃金の代わりとしての食糧(米)の準備 |

また、プロジェクトの実施とモニタリングのためにコミュニティ・オーガナイザー(CO)と呼ばれるコンサルタント(NGO)が大きな役割を果たしている。彼らの役割は次の仕事を通じ参加型手法を促進することである。

| 1) | FMISの発展のために分権的で参加型のアプローチを実施する能力を確立するために、州およびディストリクトのオフィサーたちとともに働く。 |

| 2) | 多様な訓練活動に対する支援を行う。 |

| 3) | 現場での実施に関わる問題の調停役として働く。 |

| 4) | FMPSの実施を支援するために頻繁に現地を訪れる。 |

| 5) | 灌漑発達への参加型アプローチを実行する能力を、政府の実施機関およびコーディネーション委員会の中に作り出す。 |

4.インドネシア小規模灌漑管理事業(SSIMP)に見る参加型開発

(1)インドネシア小規模灌漑管理事業(SSIMP)の概要

インドネシア小規模灌漑管理事業(Small Scale Irrigation Management Project:SSIMP)は、インドネシアでも開発が遅れた東インドネシアの水資源灌漑農業開発を促進し、農業生産を増大することにより農民の所得向上を図り、地域格差是正と地域の安定に資することを目的とした事業である。

プロジェクトは、海外経済協力基金(現、国際協力銀行)の円借款により第1次SSIMP(1990-95年 借款額19.0億円)、第2次SSIMP(1995-98年 同81.4億円)、第3次SSIMP(1998-2002年 同167.0億円)が実施されている。対象地域は、第1次SSIMPがインドネシア東部の2州(西ヌサトゥンガラ、東ヌサトゥンガラ)の3地区(3,100ha)、第2次SSIMPは南スラウェシが加わり3州の11地区(15,600ha)、第3次SSIMPは中部スラウェシ、東南スラウェシ、マルクの3州が加わり6州、19地区(24,000ha)である。

本プロジェクトは当初、1985年に、USAID(米国国際開発庁)が東部の3州(南スラウェシ、西ヌサトゥンガラ、東ヌサトゥンガラ)で地下水灌漑を含む15件の新規灌漑システム開発として計画した。その後、ハード部分の進捗が遅かったためインドネシア政府が、ハード面の遅れを取り戻すため日本政府へ協力を要請し、海外経済協力基金が1988年に案件形成促進調査(SAPROF)を実施し、1990年12月から第1次SSIMP(1990-95年)が協調融資として実施された(協調融資は1994年3月まで)ものである。主な内容は1)地下水、ダム、堰による灌漑および飲料水等の水資源開発、2)末端灌漑施設整備、水利組合設立等を通じた灌漑開発整備、3)営農指導である。

プロジェクトの特徴的事項として、農民参加型アプローチとNGOの参加、灌漑農業の経験のない地区での農業開発、案件準備段階から施設完成後までの一貫した営農指導サービス等があげられる。

表1 プロジェクトの概要

| SSIMP-1 | SSIMP-2 | SSIMP-3 | 合計 | |

| 実施期間 | 1990.12-95.9 | 1995.10-98 | 1998-2002 | |

| 円借款(億円) | 19.0 | 81.4 | 167.0 | 267.4 |

| 対象州(案件数) | 2(3) | 3(11) | 6(25) | 6(26) |

| 灌漑面積(ha) | 3,100 | 15,800 | 43,000 | 61,900 |

| 給水人口(千人) | 0 | 10 | 250 | 260 |

| 貯水ダム(個所) | 1 | 3 | 3 | 7 |

| ため池(個所) | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 頭首工(個所) | 0 | 6 | 8 | 14 |

| 井戸(本) | 248 | 192 | 310 | 750 |

| 灌漑用水路(km) | 50 | 170 | 290 | 510 |

スラウェシ島の水田:マカッサル上空 |

アゥオ地区の水田 |

表2 SSIMPによる主なダム

| ダム名 | ティウクリット | ガピット | スミ | サロメッコ | バトゥブラン | ペラパラード |

| SSIMPプロジェクト | I | II | II | II | III | III |

| ダム形式 | ロックフィル | アースフィル | ロックフィル | ロックフィル | ロックフィル | ロックフィル |

| ダム高(m) | 32 | 30 | 45 | 29 | 39 | 61 |

| ダム体積(万m3) | 58 | 62 | 80 | 50 | 110 | 150 |

| 有効貯水量(万m3) | 1,000 | 900 | 1,700 | 700 | 4,900 | 1,400 |

| 灌漑面積(ha) | 1,800 | 1,300 | 2,542 | 1,722 | 5,406 | 2,455 |

| 給水人口(千人) | 0 | 2 | 6 | 90 | 50 |

(2)南スラウェシにおけるSSIMPの事例:アウォ堰灌漑サブ・プロジェクト

(イ)プロジェクトの概要

プロジェクト対象地域の南スラウェシ州とスンバワ島を含む西ヌサトゥンガラ州の所得水準は低い。SSIMPに代表される小規模な灌漑プロジェクトは辺境の農村地域の農業生産を高め、地域の経済活動を活性化して貧困脱却への具体的な手段を提供するものとして意義が大きい。

アウォ地区には、USAIDにより1992年~1994年にかけて完成したアウォI(2,500ヘクタール)、円借款によるアウォII(2,200ヘクタール)があり、さらに現在アウォIII(500ヘクタール)が実施中である。

アウォ・プロジェクトの目的は、1)当該地域における農民の生活水準の改善、2)農産物、とりわけ米の生産増加のために水資源の利用可能性を開発すること、3)地域経済の活性化、4)農民が利用可能な支持サービス水準の改善である。

アウォ・プロジェクトの内容は以下である。

| 1) | アウォI(完成1994年): 60mの堰の建設、8mの高さの石/セメントによる組積工事。 沈殿トラップ、右岸取水口の建設。 右岸灌漑システム、左岸灌漑システムの建設。 |

所得向上によりパラボナアンテナのある農家も多い  |

| 2) | アウォII(1996年に着手、1997年に完成): 第2次水路 38,821m 排水路 13,958m 第3次水路 27,585m 点検道路 13,591m |

建設終了後2年の間はメイン・システムの維持管理は地方政府の責任となり、第3次水路の維持管理および第3次取水口は農民(水利組合)の責任となる。維持管理費はインドネシア政府から支出される。

アウォIが完成した1994年以降、アウォにランティング(灌漑の維持管理事務所の責任者)が置かれた。慎重に水が使用され、また植付け開始時期を分割することによって4,700ヘクタールを灌漑できるだけの十分な灌漑水がある。

アウォIIでは農民グループは、プロジェクトの当初から最終オペレーションの段階にいたるまで、プロジェクトに関わっている。農民グループ(水利組合)の形成、強化、訓練は、公共事業省水資源開発局と契約を結んでいるレプセム(LEPPSEM)と呼ばれる地元NGOによって遂行された。アウォIでは17の水利組合が結成され、アウォIIでは25の水利組合が結成された。

(ロ)プロジェクトのインパクト

アウォ灌漑プロジェクトIIの完成によって、作付け形態と米の生産性に顕著な変化がみられた。プロジェクト実施前は、雨季(4月~7月)に米作が行われ、乾季(8月~1月)にはパラウィジャ(緑豆、メイズ、大豆、ピーナッツなど二次作物の総称)というパターンであったが、プロジェクト完成後には雨季、乾季での米の二期作が可能になった。灌漑完成以前は、乾季作物は緑豆で、作付け面積は440ヘクタール、雨季の米の作付け面積は2,200ヘクタールであった。プロジェクト完成後は、雨季、乾季ともに2,200ヘクタールの米作が可能になった。米の総生産量は(籾ベース)、4,620トンから24,904トンへ(雨季12,386トン、乾季12,518トン)と5.4倍増となった。

プロジェクト実施以前には雨季における天水米作と乾季における緑豆の生産によって、総額で29億1,489万ルピアの純収入があった。プロジェクト実施後は米の二期作が可能になり、純収入の総額は209億8,580万ルピアとなった。プロジェクト実施前と後との間で純収入増加額は実に180億7,091万ルピアであり、7倍以上の純所得増となった。

(ハ)維持管理と水利組合

第3次水路は農民自身で維持管理が行われている。灌漑全般の維持管理活動における問題は、政府から支出される予算が十分ではないという点である。このため将来第2次水路および第3次水路の維持管理の実施は「水利組合連合」に移行する案が検討されている。

アウォIおよびアウォIIには全部で42の水利組合がある。このうち17組合がアウォIで、25組合がアウォIIで結成された。1水利組合ごとのサービス・エリアの広さは43ヘクタールから252ヘクタール、加盟者数は45名から198名、とかなりの幅がある。また水利用料金の徴収比率も水利組合ごとに0%から95%までときわめて大きな差がある。集会の開催頻度は、いずれの水利組合でも年2回の常会、そして付随的なものが年4回(組合によっては5~6回)開催されている。

アウォIと比較しアウォIIの水利組合は、平均サービス・エリア、平均加盟者数において規模が小さい。水利用料金の平均徴収率は、アウォIが43.1%であるのに対し、アウォIIは28.7%にとどまっている。

通常は、規模が大きくなると監視(モニタリング)コストが高まるために水料金の徴収率が低くなると想定されるが、実態はこれとは逆である(アウォIの水利組合の設立年が古く、年数を経てきたことが組織を強固にし、徴収率を高めているとも考えられる)。

アウォIIプロジェクト内のベンテン村のヒアリングでは、ベンテン村の村長は、1)OECFからの灌漑プロジェクトに対して感謝の言葉を述べ、2)昔から農民は灌漑を望んでいたこと、3)米の二期作が可能になり、その結果農民の所得が向上したこと、4)今後ともOECFからの支援を期待していること、5)プロジェクトの維持管理をしっかりして灌漑の利用度を高めることに努力すること、等を述べた。

水利組合メンバーはプロジェクトの効果として次の点をあげた。1)米の二期作が可能になり、かつ、ヘクタール当たりの米の生産量が3トン(天水依存)から5トン以上となり、米が年2回とれるようになった。2)灌漑地区以外の耕地には、カカオと丁字(特に前者)を植え、カカオの出荷価格は好調である。3)米は共同組合に売却されるのに対し、カカオは民間の商人に売却される。4)大半の農民はカラーテレビおよびモーターサイクルを所有している。5)年間の水使用料金は、1シーズン・1ヘクタール当たり15,000ルピアである。農民サイドに水使用料金を払う意志はあるが、ヒアリング時点までに支払った農民は全体の50%にとどまっている。水使用料金を払えない農民は、米の値段が下がっているので、値段があがるのをまっている状態である。水使用料金を払わない農民に対して罰則はない。6)灌漑の完成によって、失業がなくなり、また土地の値段があがった。7)1ヘクタール当たりの米作によって得られる所得は1シーズン当たり約300~500万ルピアである(年間で約600~1,000万ルピア)。8)所得使途のうち金額の大きいものは、結婚式(2,000万~1億ルピア)、メッカへの巡礼資金(2,000万ルピア)、そして子供の教育費(大学までいった場合1,000万ルピア)である。農民の子弟の90%が高校まで通学しており、さらにこのうち40%が高等教育を受けている。

米生産の増加による所得の向上は、近年米の売却価格が下落しているために、農民にはそれほど大きなものとは感じられていない。むしろプロジェクトの完成によって土地価格が上昇した点が強調されている。すなわち資産価値の増加である。

ベンテン村に属する水利組合での水利用料金の徴収率が著しく悪い理由は、農民からのヒアリングを通してもはっきりとはわからなかった。「機を見るに敏な農民」による合理的な選択行動の結果であるように思われる。農民には、米価の市況回復をまってから「水利用料金を支払おう」という考えがある。料金支払い期限という考えがないように思われる。すなわち、「米が売却された段階で支払えばよい」という考えである。しかし料金未払いに対して罰則がないとするならば、農民間での不平等が生じるであろうし、やがてモラル・ハザード(倫理の欠如)が蔓延して、誰も料金を払わなくなる可能性がある。

(ニ)参加型アプローチ

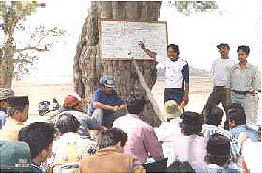

NGOによる農民への計画説明(SSIMP事務所提供) |

そのプロセスで全国レベルで活躍しているNGO(LP3ES)を雇用した。このLP3ESは公共事業省との契約下で、17にのぼる水利組合を組織化し、農民グループに対する訓練と組織強化に携わった。アウォIプロジェクト完成後の1995年に、このNGOのうちアウォ灌漑プロジェクトに関わったメンバーは、新たにレプセム(LEPPSEM)と呼ばれるNGOグループを結成した。OECFの援助によるアウォIIプロジェクトでは、この地元NGOが引き続き活用された。インドネシアでNGOという場合、その実態は「契約に基づき業務を行う、間接費のかからないコンサルタント」に近い。

アウォIIプロジェクトにおけるNGOの役割は次のようなものであった。

1)準備段階(6カ月)

- 農民/土地所有者の特定、および土地所有マップの作成。

- 灌漑システム(特に第3次水路)の改善/追加に関する農民からの提案を要請し、それらをプロジェクト・スタッフに提出する。

- 農民グループ(水利組合メンバー)の特定化と境界の線引き。

- 農民グループの責任者の選出、機構の準備、および運営予算の準備に対する支援。

- 農民グループと政府/プロジェクト・オフィサーを支援して、行政村、県、州レベルで農民グループが公式に認定されるようにする。

- 契約を締結したり、銀行口座を開設できたり、銀行ローンが受けらるように、農民グループを法律上の認定団体にすることを支援する。

- 農民および地元居住者とプロジェクトとの関わり(アクセス、土地の借り入れ、紛争等)を支援する。

- 農民とコントラクター間のビジネス利益の領域(労働供給、物資供給等)での支援。

- 第3次水路建設期間に農民とコントラクターとを支援する。

- 農民に対して、第3次水路の維持管理の訓練をほどこす。

- 最初のオペレーション期間に、問題解決の支援をする。

第1は、インドネシア政府による水利組合の法律上の位置付けが依然として明確でないことである。第2は、そのためにすべての水利組合が十分に機能している状態にないことである。第3は、小規模灌漑参加型アプローチを成功させるためには、十分な実行能力と意志をもち、かつ現地の事情に精通したNGOの協力が必要であるが、そのためにはそうしたNGOそのものをも育成しなければならないことである。第4は、最終的には自ら灌漑システムを維持管理できる農民グループ(水利組合)が形成されなければならないが、そのためには農民自身に灌漑システムに対する所有意識(オーナーシップ)が根づかなければならない。第5に、水利組合が維持管理責任を負っているのは第3次水路だけである。行政サイドが維持管理の責任を負っている第1次および第2次水路のパートが十分に機能しないために、灌漑システムが十分に機能しない可能性がある。第6に、本プロジェクトの最終目的(上位の目的)は「東部地域の農民の貧困軽減」である。灌漑プロジェクトの完成によって農民の所得向上には目覚しいものがあるが、しかしなお留保が必要である。アウォII灌漑プロジェクトには営農指導プログラムが含まれており、乾季の畑作に関する指導とデモンストレーション・ファームがある。これはプラクティカルな、すばらしいアイデアである。しかし他方で、政府自身による営農指導があまりにも弱い。農産物の生産から流通に至るまでの、首尾一貫した政府レベルでの政策と諸制度が必要である。こうした問題は、個々のプロジェクトの積み重ねだけでは解決できない。参加型アプローチの利点を活かすためにも、個々のプロジェクトをとりかこむ政策と制度の環境が整備されなければならない。

(3)南スラウェシにおけるSSIMPの事例:サロメッコダム灌漑プロジェクト

(イ)プロジェクトの概要

南スラウェシ州ボネ県のサロメッコ、トンラ両郡にまたがるサロメッコ川流域の灌漑開発である。サロメッコプロジェクトはSSIMPIIとして1996年1月より建設開始、98年7月に完成した。建設契約額は158億ルピアであった。これにより1,722ヘクタールの水田で二期作ができるようになった。プロジェクトによる建設の概要は次のとおりである。

|

サロメッコダム |

乾季に水稲作が行えるようになった効果は大きく、年間の作付け面積の合計は1991/92年に比すれば、1998/99年には約1.5倍に拡大した。反収もプロジェクトの前後でいずれの作物も2倍以上高くなっている。

水利組合は1996年9月から11月にかけて設立された。水利費徴収の実績は必ずしも芳しいといえず、全体の単純平均は36%の水準にとどまっている。水利組織維持のための費用としては徴収率が低く、組合への農民の参加意欲や組織としての持続性が懸念される。

サロメッコプロジェクトは、アウォプロジェクト同様、住民参加をあおいだプロジェクトであった。NGO、LEPPSEMは経験を活かし、SSIMP下のサロメッコ、アウォ両プロジェクト、そしてスンバワにおけるプロジェクトでも活動している。

NGOによる住民「参加」支援活動は、第一に地元と行政との連絡調整、第二に地元農民間の利害調整、第三に営農指導である。LEPPSEMは、農民らに対し生活環境、法制度、教育指導など人的資源の開発、コミュニティ開発などに関して、農民たちを直接教化する活動を行っている。

LEPSSEMはサロメッコ地域で、金融へのアクセスを改善するためイスラム銀行設立、また、婦人に対して家庭内や地域社会での地位の向上、保健衛生や出産等における婦人の自覚と知識や能力の向上を支援する、などの活動も行っている。

(4)スンバワ島におけるSSIMPの事例:

ティウクリットダム灌漑プロジェクト

地下水灌漑(SSIMP事務所提供) |

地下水灌漑によるキャベツ栽培 |

ティウクリットダム灌漑プロジェクトはSSIMPIとして水資源開発保全プロジェクトの一環として行われた。ダムの概要は次のとおりである。

- センターコアロックフィルダム:

- 堤体容積56万2,000m3、堤長419mメートル、堤高31.7m

- 人造湖容積1,100万m3 有効貯水量1,000万m3

- 灌漑水路網:1次幹線および2次幹線水路計24km

- 末端水路網:1,800ヘクタール

- 人造湖容積1,100万m3 有効貯水量1,000万m3

土地生産性は水稲で1.7倍、大豆で2倍、緑豆で2倍と大幅に改善された。収穫面積は、水稲で3.9倍、大豆で6.1倍、緑豆で6.6倍と大幅に拡大した。

水利組合は当初17組合が組織されたが、1999年末現在は2組合が増えて19組合が組織されている。50ヘクタールないし150ヘクタールが水利組合の一つのブロックである。

土地収用から水利組合を組織する過程でNGOが重要な役割を果たした。特に農民と政府・行政との調整においてNGOの介在が効果があったとされる。南スラウェシのアウォプロジェクトで経験を積み、実力をつけ、この地で活躍するNGOに対する農民の評価は高いものがあり、農民たちは彼らを「アウォ」と呼び習わしている。

ティウクリットダム |

|

農民の代表による現状の説明、要望には次のようなものがあった。1)水稲の二期作が可能になり大変感謝している、2)籾の収量が大幅に増えたものの、それらを貯蔵する倉庫の容量がなく、また建設する資金もない、3)米の販売・流通に問題があり、価格はまずまずだが、納得できるほどの価格水準ではない、4)乾燥機がないので雨季は籾の乾燥が難しく、脱穀用具も十分にない、5)農業のための様々な資金が必要だ、6)耕起などに使う畜力が不足している、7)2次幹線水路の幅が十分でない、8)壊れた水路の補修費を援助してもらえないか、9)収入は上昇しているが、若者は農業を継ぎたがらない。

農民の代表による現状の説明、要望には次のようなものがあった。1)水稲の二期作が可能になり大変感謝している、2)籾の収量が大幅に増えたものの、それらを貯蔵する倉庫の容量がなく、また建設する資金もない、3)米の販売・流通に問題があり、価格はまずまずだが、納得できるほどの価格水準ではない、4)乾燥機がないので雨季は籾の乾燥が難しく、脱穀用具も十分にない、5)農業のための様々な資金が必要だ、6)耕起などに使う畜力が不足している、7)2次幹線水路の幅が十分でない、8)壊れた水路の補修費を援助してもらえないか、9)収入は上昇しているが、若者は農業を継ぎたがらない。(5)スンバワ島におけるSSIMPの事例:プララ堰灌漑プロジェクト

プララ堰灌漑 |

農村でのヒアリング |

|

プララ堰灌漑は2,292ヘクタールの農地を灌漑する計画で建設が行われ、1997年より灌漑を開始した。96/97年では年間作付け面積は1,588ヘクタールに過ぎなかったが、プロジェクトが完成した98/99年には6,789ヘクタールへと5,201ヘクタール増加した。

灌漑条件の改善と政府の栽培指導により、現在の一般的な作付けパターンは水稲二期作に乾季の大豆、緑豆などの畑作物となっている。1998/99年の雨季水稲作は、1996/97年の2,623トンから8,325トンへと約3倍強にも増加した。営農指導を行うためのデモンストレーション圃場が3ヵ所に計24.5ヘクタール設けられ、そこで水利用維持管理の訓練も行われている。

プロジェクト対象地では7水利組合が組織された。水利組合の設立には県知事および地方裁判所の認可が必要とされるようになり、水利組合には法人格が与えられ、水利関連以外の事業も行えるものとなった。水路の補修管理や水配分等、いわゆるO&Mの責任はこの水利組合に任される。末端水路だけでなく、灌漑プロジェクト地域内の幹線水路以下全体を管理し、水を配分する責任が与えられている。その実施を円滑かつ確実にするために水利組合の連合組織が作られている。

水利組合について、1997年10月に設立された水利組合の事例では、メンバーの負担する水利費は大きく分けて3種類ある。第1は、設立出資金でメンバー一人当たり5,000ルピア、第2は、負担義務金で一作期当たり1ヘクタールにつき15,000ルピアである。これは組合役員報酬として20%、技術料などとして40%、維持補修活動費として30%、村の財政に10%が充てられる。第3は、特別納付金で水路補修・建設、組合員からの借入金返済、IPAIRプログラム支払いなどのためのもので、その額は組合大会で決定される。

プロジェクトの成果としては、年三作が可能となり所得水準が上昇した、そのおかげで子弟を学校にやるにも余裕ができた、保健衛生にも気を配れるようになった、道路整備のおかげで農産物を市場に出せるようになりつつある、など農民の声が聞かれた。

(6)スンバワ島におけるSSIMPの事例:ウンパン地下水灌漑プロジェクト

(イ)プロジェクトの概要

スンバワ島中央部のウンパン村地域に立地している。これまで述べたダム、堰による灌漑ではなく、井戸を掘り、地下水を利用し灌漑するプロジェクトである。1)264ヘクタールの乾燥農地に、小規模な管井戸を23本設置し、2)ポンプ・アップした地下水を、配水管を通じて各農家に灌漑用水として利用させ、3)乾季畑作の促進、ひいては、雨季における稲作(天水米作)への依存度の軽減を図るものである。各配水管からは9世帯の農家に灌漑用水が供給されている。

プロジェクトの初期計画段階から、農民の積極的なコミットメントの促進が図られている。それは、農民の間に、自分たちの灌漑施設という自覚を定着させて、プロジェクトの持続可能性の向上を図るものである。

(ロ)維持管理と水利組合

ウンパン地下水灌漑プロジェクト(総面積264ヘクタール)は、農民参加の水利組合を軸とする、農民自身による灌漑施設の維持管理、ひいては積極的営農を目標としている。その概要は、次のとおりである。

| 1) | 17の水利組合が結成され、加盟者総数は、330人に達している。 |

| 2) | 灌漑面積が最大の水利組合は、27ヘクタール(加盟者29人)。また、最小の水利組合は、7ヘクタール(加盟者17人)である。 |

| 3) | 水利組合は、1996年から1997年にかけて結成されている。 |

| 4) | 灌漑施設(管井戸やポンプ等)の維持管理に必要とされる経費は、政府(県)予算から賄われてきた。しかし、2000年からは、加盟者から徴収する水利用料金(自主財源)により、必要経費(ポンプ操作員の人件費を含む)を充当する予定となっている。 |

(ハ)プロジェクトのインパクト

1998年に完成し、ウンパン村の農業形態に大きな変化をもたらしつつある。それは作付け形態の劇的な変化である。従来、ウンパン村の農業は、雨季の天水稲作、およびそれに付随する大豆の栽培がすべてであり、農地が乾燥し、一面茶色となる乾季においては農耕は不可能であった。地下水灌漑プロジェクトの完成により、ウンパン村の作付け形態は、雨季の天水稲作に加えて、乾季の農耕が可能となった。こうして、乾季にも、米、とりわけ大豆、落花生、緑豆等の二次作物の栽培が行われるようになった(米-米/パラウィジャ-パラウィジャの作付けパターン)。

プロジェクトのインパクトとして次の点をあげることができる。

地下水灌漑(ソンハジャ地区) |

1) | ウンパン地下水灌漑プロジェクトの対象範囲は、4年間で、180ヘクタール(初年度、1995年度)から264ヘクタール(完成年度、1998年度)へと拡大した。それは、年間を通じての農地の有効利用(多毛作)を可能とし、ウンパン村の延べ可耕地面積(年間)は、234ヘクタールから、ほぼ3倍の703ヘクタールへと飛躍的に拡大した。 |

| 2) | 乾季における可耕地の大幅な増大は、これまでウンパン村にとって無縁であったパラウィジャの作付けにあてられた。しかしそれと同時に、米の作付け面積も増大した。 | |

| 3) | 雨季における米の総生産量(籾ベース)は、270トン(初年度)から、833トン(完成年度)へと3倍の伸びを記録した。また、乾季における大豆と落花生の総生産量は、30トン(初年度)から234トン(完成年度)へと、10倍にも達する勢いとなった。 | |

| 4) | 米の生産による年間純収入は、初年度と比較し完成年度は13倍に、大豆は23倍に増大した。 |

(7)スンバワ島におけるSSIMPの事例:ソンハジャ地下水灌漑プロジェクト

ソンハジャ地下水灌漑プロジェクト(SSIMPIII)は、火山台地を地下水灌漑により農地として蘇らそうとする試みである。ソンハジャ地区には現在200世帯、1,000人余が生活を営んでいるが、すべて他の島・地域からの移住者である。

プロジェクトの内容は、次のとおりである。

| 1) | 乾燥地に小規模な管井戸を4本設置する。 |

| 2) | それぞれの管井戸を通じて、10~15ヘクタールの土地に灌漑を行う。 |

| 3) | 総計48ヘクタールの乾燥地を乾季の可耕地へと転換させる。 |

(8)スンバワ島におけるSSIMPの事例:スミダム灌漑プロジェクト

スミダム |

農地水没者の移住地 |

スミダム灌漑プロジェクト(SSIMPII)はスンバワ島東部のビマ県に立地している。雨の少ないこの地域にダムを建設して、表流水を貯え、農業用水として活用することにより、乾季における畑作農耕を実現することを目的としている。

ダムの形式は中央コア型ロックフィルダム、ダムの高さは45m 、ダムの体積は80万m3、有効貯水量1,700万m3である。建設に際しては当初予定地に地滑り地形がみつかり、急遽ダムサイトを3.5km上流に移動させた。

水没する農地を保有する3カ村の農民(500世帯)の大多数は、新たな農地に移転することになった。ここに至る過程で、県知事を通じて農民の移転に関する理解と協力が取り付けられた。

灌漑の対象とされる地域の総面積は2,542ヘクタールである。参加型開発(農民のエンパワーメント)の考えに基づき、本灌漑プロジェクトにおいても、プロジェクトの初期計画段階から、農民の積極的なコミットメントの促進が図られている。それは具体的には、受益農民による水利組合の設立と、SSIMP事務所によるキメ細かな営農指導を核とするものである。

(ロ)水利組合とプロジェクトのインパクト

| 1) | 23水利組合が結成され、加盟者総数は3,570人に達している。 |

| 2) | 灌漑総面積2,542ヘクタールに対して、水利組合が結成されている面積は2,297ヘクタールであり、灌漑面積の90%で水利組合が組織されている。 |

とりわけ注目されるのが、インドネシア人の食生活から切り離すことのできない赤タマネギ(Bawan Merah) の栽培である。赤タマネギは、商品価値が高く、収益性の大きい畑作物として、乾季に2~3回にわたって栽培されることも稀ではなくなった。その結果、この地域で収穫された赤タマネギが、周辺地域のマルク州やバリ州、さらには遠くジャワにまで移出され、農家にとって大きな現金収入源となっている。

| 1) | スミダム灌漑プロジェクトの対象範囲は、4年間で、1,300ヘクタール(初年度)から2,542ヘクタール(完成年度)へと拡大した。 |

| 2) | 乾季における灌漑農業の導入は、雨季のみに限定されていた米の作付けを、乾季においても雨季に迫る規模で行われるようになった。スミダム灌漑プロジェクトは、これまで不毛の季節とされてきた乾季に、パラウィジャの栽培を可能とし、さらに米の作付け面積拡大をももたらしたのである。 |

| 3) | 雨季における米の総生産量(籾ベース)は、3,250トン(初年度)から、5,850トン(3年度)へと2倍に迫る勢いを示した。さらに、乾季における米の総生産量の伸びはきわめて顕著であり、35トン(初年度)から一挙に3,365トン(3年度)へと100倍近く伸びを記録した。 |

| 4) | 3年間で、米の生産による年間純収入は12倍に、緑豆のそれは9倍に増加した。 |

水利組合メンバーから次の意見が寄せられたが、多くの水利組合にも共通するものである。

| 1) | 灌漑農業により、乾季畑作が可能となり、所得、ひいては生活水準が向上した。特に収益率の高い赤タマネギの生産が可能となったことは大きな成果である。生産した赤タマネギは、商人(中国系)が一括して引き取っている。 |

| 2) | 商人は、労働者と輸送車両を伴って畑まで来て買い付けを行う。農民には、赤タマネギの市況(価格や需給状況等)に関する情報が欠如している。その結果、農民は商人に対する駆け引き能力を欠いており、商人のペースで買い付けられている。 |

| 3) | 当面の課題として、ハンドトラクター、二輪車、それに籾擦り機が必要である。ただしそれらは非常に高価であり、クレジット制度へのアクセスが不可欠である。 |

| 4) | 3次水路にはコンクリート製でないものもある。末端にまで水が届いていない場所もある。 |

プロジェクトには様々な外部条件が制約要因としてある。それは、プロジェクトを取り巻く経済・社会・政治システムである。インドネシアで大きな流れとなっているdecentralization、democratization もそうしたひとつである。

今後、水利組合が本格的に水利用料金の徴収に踏み切った場合、今までタダであった表流水に対するコスト負担を、農民がどれだけ違和感なく了解するか問題がある。水利用料金徴収の成否は、水利組合の今後、SSIMPの基本的アプローチである参加型開発の将来を占う試金石となる。

5.参加型開発アプローチが重要となる局面

プロジェクトの事例を踏まえると、土地収用、住民移転、灌漑の維持管理の負担(そのための水利組合の形成)といった場面は、参加型視点が重要である。

土地に関する売買や収用事業を難しくする背景には、慣習的な土地の権利や観念に関係する場合が少なくない。土地の耕作者が慣習的に権利を認められてきたが、政府は80年代以降プロナと呼ばれる所有権の登記事業を推進した。プロナが行われた地域では土地収用をはじめとする権利関係の調整は比較的順調に行われた。南スラウェシのサロメッコプロジェクト、スンバワ島のプララ堰プロジェクトの場合、プロナが行われていたおかげで、収用対象地の地権者の確定等が比較的容易に進んだといわれる。

|

住民の参加を制度的に支えるのが、水利組織の形成であり、その運営である。SSIMPプロジェクトでは、この活動はNGOの協力を得て順調であったといえる。ただ、今後の維持管理に必要な水利組合費の徴収率は良いとはいえず、将来に課題を残している。

末端水路の維持管理のためにすでに水利組合(P3A)が組織されており、維持管理費用として水利費(IPAIR)が組合員から徴収されている。徴収した費用に関しては、水利組合が独自財源として直接利用できるように変わっており、オーナーシップを持たせるうえでも好ましい方向がでている。

さらにいくつかの水利組合が連合した水利組合連合の形成も検討されている。これは、幹線水路の維持管理をも水利組合に移管することが意図されているためである。維持管理を大幅に受益者に移管するには、数十人単位のP3Aではその任に堪えないことは明らかで、人的にも資金的にも連合化し、規模を大きくする必要があるからである。幹線水路の維持管理権を水利組合連合に移管することは、維持費用を賄う水利費の徴収がさらに重要な課題となってくる。負担増を農民が納得したうえで同意するか、SSIMPの諸プロジェクトはその実験場としての意義をもっている。

6.参加型開発アプローチへの教訓と課題

(イ) 受益者の「参加」化の条件

従来の行政の枠組みの中で住民・農民参加が全くなかったわけではなく、インフォーマルリーダーの動員などの方法で、住民の間接的参加をあおぐといった方法はとられてきた。問題は、「開発」の大義名分の下に、土地収用や住民移転を伴うとき、あるいは水路の補修等の維持管理において、その責任と負担を行政サイドから強制された点である。

NGOの介在と活動は、行政と住民・農民との間にあって触媒として機能した。しかし、本来なら事業の受益者が自ら組織化し活動することが望ましい。外部のリソースであるNGOに依存しつづけることは望ましい姿とはいえまい。将来、水利組合が自ら担うべきである。

利害関係が発生したとき、自らが利害を調整し問題を解決しようと努力を結集することができるかどうかが、水利組合の永続性と農民の参加を保障する鍵であろう。

インドネシアの貧困地域の農民の多くは、生計の確保に日々追われている。農民による参加型の、あるいは自主的な水利の維持管理が持続的に行えるためには、経済的なインセンティブが必要である。米価の変動等により農民が経済的不利益をこうむれば、水利組合費の徴収は影響を受ける。

今のインドネシアが直面している問題は、開発手法としての「参加」の問題を超えるものがある。統治の良し悪しという体制のあり方全体にかかわる問題である。統治制度が不完全であることを前提とした対応が必要といえる。このような条件下で援助を行うとすれば、制度や行政機構の改善にまで踏み込まざるを得ないことが多々ありうる。参加型はこのような点で一歩踏み込んだ方式といえる。現在推進されつつある分権化の施策の中では、参加を促進する制度改革が一定程度実現されようとしている。

土地収用、住民移転といったプロジェクトの準備、農民組織の形成、水利費負担等による日常的な維持管理活動の中において、住民・農民たちは少なからぬ負担を様々な形態で担ってきた。問題が表面化しないまでも、いくばくかの社会的緊張が発生しうる。このような利害を巡る緊張関係とその的確な処理にこそ、「参加」を求める実質があると考えられる。

プロジェクトの実施責任者は、センシィティブで厄介な問題を記録にとどめ、プロジェクトの実施過程をトランスペアレントにしておくことが、今後同種のプロジェクトを実施する参考となる。

(ロ)NGOの役割

インドネシアでは各地で土地をはじめとして慣習的な権利の観念が生きている。観念を共有するNGOが利害を代表して、プロジェクトを実施する行政との交渉にあたるのであれば、住民・農民から信頼される。彼らがプロジェクトの準備段階から参加すれば、住民・農民のプロジェクトに対する理解や協力を得やすくするであろう。NGOはこのような仲介者、触媒の役割として重要である。

参加型開発の問題点と特質を整理すると第一には、何をどこから手をつけるかというプライオリティと戦略性の問題である。インプットとアウトプットの関係だけをみてきた従来の援助・開発の方法に対して、開発の過程、すなわちスループットに着目した点は優れた進歩といえる。だが、開発のプロセスの全般にわたってモニターし、関与することが援助の方法として適当であるか、ということになればこれは問題である。社会づくりの全体を限りなく援助し続けるわけには行かないであろう。

第二に、対象となるコミュニティのアイデンティフィケーションを誰がどう行うかという問題がある。これが綿密に行われないと受益者の特定や彼らの便益費用を正しく把握できない。灌漑プロジェクトの実施担当者は、技術畑の人間が中心であって、プロジェクト実施上の技術的問題として、住民・農民社会の問題を捉える傾向があるように思われる。大事な点が看過されがちである。それは結果的に問題の疎遠化や隠蔽となってしまう。ここでは、第三者的立場の組織や人が介在する必要性と意義が高いと思われる。SSIMPの事例は、NGOの参加がこのような弊害を防ぐうえで有効な手法であることを示唆している。

(ハ)参加型開発アプローチの課題

農業生産が活発化すれば、その生産物の販路の開拓、投入資機材の調達が重要度を大幅に増す。したがって、農民のみならず商人、とりわけ農村地域内部に生活と経済活動の基盤を置く半農半商的な商人を含め、地域経済を一体として捉える視点が不可欠である。

参加型開発において重要なのは、対象となる受益者社会の特質を的確に把握することである。さらに経済行動の特徴を明らかにすることである。これらに関する方法的議論は必ずしも十分に行われていない。

灌漑対象面積、反収の増加、生産費構造、作付けパターンの変化等の情報は多いが、これらはいずれもいうなればエンジニアリングデータであって、住民・農民参加を検討するための社会経済データとしては不十分である。SSIMPプロジェクトはエンジニアリング的情報に関してはよく収集分析されている。今般の調査でもプロジェクトの成果に関する諸々の情報は得られた。しかし、所有や経営規模の分布構造、農家の労働力賦存と労働投入の実際の変化、平均生産量、生産費等も規模別のデータは得られなかった。社会経済構造を踏まえて経済的利害得失を推計することは、参加の条件を検討し問題の所在やその要因を探るうえで基礎的な作業である。

本プロジェクトは、一つ一つの事業は小規模であるとはいえ、6州、26件にわたる事業の集合体である。NGOが農民・住民と行政府の仲介者・触媒として機能することで参加促進の鍵となってきた。こうしたプロセスで注目すべき点は、コンサルタントによるこのプロセスの体系化、組織化努力がもうひとつの鍵となっていることである。