第4章 対インドネシア援助政策のプロセスに関する評価

本章では、わが国の援助政策の策定・実施プロセスの妥当性を評価する。第一に、対インドネシア国別援助方針は適切な手続を経て策定されたか、インドネシア側の開発ニーズを反映して策定されたか等を検証する。また、インドネシア側による開発ニーズの把握プロセスを追うことにより、インドネシア側の開発ニーズが国家開発計画に十分反映されていたか、開発ニーズ・開発政策に変化があったかを検証する。第二に、対インドネシア援助実施プロセス、実施機関の案件形成プロセスを追うことにより、対インドネシア国別援助方針が援助実施段階において適切に反映されていたか、インドネシア側の開発ニーズが案件実施レベルにおいても反映されていたかについて検証する。第三に、援助スキーム間の連携により実施された案件はどれだけあったか、連携により効果を上げたプロジェクト・プログラムはあったかなどを検証する。最後に、他ドナー・国際機関との調整・協調プロセスを追うことにより、わが国の援助が効率的・効果的に行われていたかを検証する。

4.1 対インドネシア国別援助方針策定プロセスの妥当性

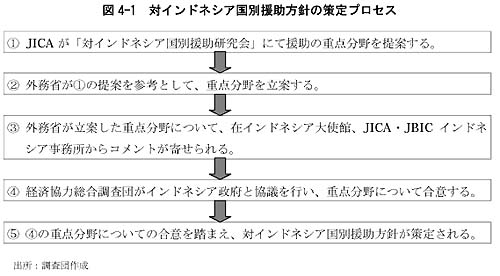

対インドネシア国別援助方針の策定プロセスについて、外務省の資料により国別援助方針・重点分野の策定プロセスならびにその後の見直しプロセスを確認した。1994年2月にインドネシア側と合意された対インドネシア国別援助方針は外務省経済協力局が中心となって作成した。対インドネシア国別援助方針の骨組みとなっている重点5分野については、JICAの国別援助研究会での提案が参考とされた。JICAでは1994年に「第2回インドネシア国別援助研究会」にて第6次5ヵ年国家開発計画(REPELITA VI)及び新「25ヵ年経済開発計画」に基づいた協力の方向性を示した。本研究会で示されたインドネシア援助の重点は、1)社会的公平性の向上を支援する援助、2)広範な人づくりを支援する援助、3)離陸を目指す経済発展のための基盤施設への援助、4)環境保全を支援する援助、5)文化活動への援助、の5つの項目であった。

本研究会の提案を参考に、外務省経済協力局が対インドネシア経済協力の重点分野案を作成し、1994年2月に派遣された経済協力総合調査団にて、1)公平性を確保した国全体の均衡ある開発、2)競争力確保の観点からの教育水準の向上・広範な分野の人造り、3)急速な開発に伴い生じてきた環境問題への対応、4)健全なマクロ経済運営と裾野の広い経済発展のための産業構造の再編成、5)投資の継続的な導入のための産業基盤の整備、を重点分野とすることでインドネシア側と合意した。以下に対インドネシア国別援助方針の策定プロセスを示す(図4-1)。

対インドネシア国別援助方針は、JICAの国別援助研究会での議論を参考とした外務省での立案、在インドネシア大使館、JICA・JBICのインドネシア事務所からのコメント、さらには経済協力総合調査団によるインドネシア側との協議・重点分野についての合意を経て最終的に策定されている。関係者からの意見聴取とインドネシア側との対話という適切な手続きが踏まれていると言えよう。

重点5分野は上記のとおり1994年の経済協力総合調査団にて合意された。その後1997年の技術協力・無償資金協力年次協議、同年8月のルピアの下落に始まる経済危機の後の1998年度経済政策協議の場では、「今般の経済危機により、全人口の11%にまで減少した貧困層が再び増加しつつある現状をふまえ、社会的・地域的公平性を確保しながら国全体の均衡ある発展を目指す」と表明している。「環境保全」に関しては、1997年以来インドネシア及び周辺国に甚大な被害を及ぼしている森林火災・煙害への対応についても言及するなど外部環境の変化に対して柔軟に対応しようとする姿がうかがえる。

重点5分野についてはその後、1999年12月の経済協力政策協議の場においてその変更の必要性についてインドネシア政府と協議が行われた。その協議において、BAPPENASとの間で公平性の確保、地域間格差の是正など重点分野は引き続き重要な課題である旨、確認がなされた。また、環境保全に対する認識が関係者に不足しており、特に地方では環境対策に関する人材が不足していることを聴取し、この面での協力の必要性への認識を双方で共有している。さらに、経済危機による影響など外部環境の変化による方針変更の必要性に対しても確認をおこなっている。

2001年9月に実施された経済協力政策協議の場において「経済の安定」、「各種改革の推進」、「経済ボトルネックの解消等緊急のニーズへの対応」という3つの切り口(3本柱)を重点としたい旨、説明し、インドネシア側の同意を得た。これは、経済危機後におけるインドネシア側の開発ニーズの変化に対応した援助政策の追加と考えることができる。このように、わが国はインドネシア政府との対話を通じてインドネシア側の開発ニーズを把握するよう努めており、わが国の援助政策に反映されていると考えられる。

4.2 インドネシア側による開発ニーズの把握プロセス

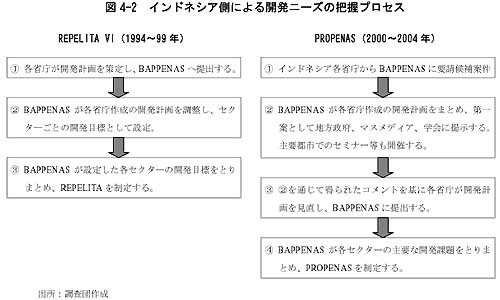

1994~99年度までを対象とするREPELITA VIでは、インドネシア各省庁とBAPPENASとの間で開発計画が策定されていた。具体的には、各省庁が中長期事業計画・戦略を作成し、BAPPENASに提出する。その内容を受け、BAPPENASが国家開発計画を策定していた。しかしながら、地方政府や学会などが、少なくとも公式に(制度的に)開発計画の策定に対して意見を述べる機会はなく、開発政策はトップダウン方式で決定されていたと考えられる。

スハルト政権崩壊後、地方分権化の進展と共に、新国家開発計画(PROPENAS、2000~2004年)が策定され、地方政府や地域住民の開発に対するニーズを把握しようという試みが制度化された。調査対象期間におけるインドネシア側による開発ニーズの把握プロセスを図4-2に示す。

上図から、REPELITA VIの時に比べ、PROPENASの策定プロセスでは地方政府及び地域住民の意見を幅広く取り入れようという試みが見られる。また、現地調査で実施したヒアリングから、各省庁においてもそれぞれの基準に従い開発ニーズの把握に努めていることが確認できた。なかでも、特にボトムアップ方式による開発ニーズの把握に努めている居住・地域インフラ省水資源総局及び環境省の例を以下に示す。

居住・地域インフラ省水資源総局(DGWR)

水資源開発ニーズの把握は地域レベルで行われており、県政府がBAPPENASへ提出する案件プロポーザルに反映されている。DGWRは年一度の地方会議を開催し、各地域から提出されたプロポーザルについて協議し、一定の基準(既存インフラの運営・維持管理状況、既存インフラの改善状況等)に基づいた適切なプロポーザルを選定している。また、地方分権化が進む中、地域のニーズの把握・反映により重点を置いている。例えば、DGWRは地方政府や水利組合等のステークホルダーと頻繁に協議を行うなど、特に地域参加型のワークショップに力を入れており、水利組合等の実際に水資源を利用する人々の声を反映するよう努力している。これらの開発ニーズは、水資源利用者、地方政府、DGWRとボトムアップでインドネシアの開発政策に反映されている。

環境省

環境省は、地域ごとの環境に係る問題点(例:ジャワ島において、水質・水量に係る水管理の問題が深刻化。カリマンタン島において、不正森林伐採、森林の減少が問題化。)を特定し、それら問題点に対処していくことにより、環境に対するニーズの把握を行っている。また、同省では、地方政府、地方議会、地域住民等と多くのワークショップを行っており、ニーズの把握に努めている。現在、全国59ヵ所に出先機関があり、将来的には200ヵ所に拡張する予定である。これらの開発ニーズは、環境省の政策((1)良い環境作りのためのガバナンス、(2)地域への権限の拡大)に反映され、インドネシアの環境政策の基本方針となっている。

以上のように、少なくともPROPENAS策定以降(2000年以降)、地方の開発ニーズが政策に反映されるような体制が整いつつあると考えられる。

4.3 対インドネシア援助実施プロセスの妥当性

わが国の援助は、国としての政策である対インドネシア国別援助方針を基に、実施機関であるJICA・JBICがより具体的な援助計画を作成し、案件実施を行うという流れになっている。ここでは、わが国の政策である対インドネシア国別援助方針が、JICA・JBICの援助実施計画に適切に反映されているかを検証すると共に、同計画に基づき、どのようなプロセスで案件形成がなされているかを追うことにより、対インドネシア国別援助方針及びインドネシアの開発ニーズが個別案件に適切に反映されているかについて検証を行う。

4.3.1 実施機関の援助実施方針の妥当性

まず、JICAの「国別事業実施計画」とJBICの「国別業務実施方針」の体系図を作成し、対インドネシア国別援助方針(3本柱を含む。図2-4、図2-5を参照)がこれらの援助実施計画に適切に反映されているかについて検証する。

(1)JICA「国別事業実施計画」

JICAでは2000年度より国別事業実施計画を作成している。国別事業実施計画策定以前にはJICAにはインドネシア共和国国別援助実施指針と呼ばれる文書を策定していた。

JICAの対インドネシア国別事業実施計画はJICAの援助重点分野、協力の基本的な考え方、開発課題と事業計画、事業実施上の留意点、これまでの評価結果から得られた教訓、各イシューへのアプローチ上の留意点をまとめたものである。従来の「国別援助実施指針」は各セクター(経済運営、農林水産業、鉱工業、経済インフラ、社会インフラ)における重点5分野への取り組み内容を簡単に紹介したものであった。国別事業実施計画はJICAインドネシア事務所が最初に原案を作成する。その際に在インドネシア大使館に相談している。JICA本部では外務省と内容を協議し、報告し、国別援助方針の内容と整合性があるかどうかを確認している。国別事業実施計画は日本語版及び英語版でJICA内部の業務用として作成され、公開はされていない。JICAインドネシア事務所・派遣専門家は後述する要望調査の取り付けに際して、英語版国別事業実施計画を活用している。

2002年の国別事業実施計画1 では、1)経済の回復・安定化のための経済構造改革への支援、2)グッド・ガバナンスへの支援、3)持続可能な経済成長確保のための経済発展基盤の強化、4)社会開発と貧困削減、5)環境保全が重点課題となっている(図4-3)。これは、2001年に表明された3本柱(マクロ経済の安定、各種改革への支援、経済ボトルネックの解消)の援助政策(図2-5)を反映した内容となっている。但し、重点課題に「社会開発と貧困削減」及び「環境保全」が掲げられており、技術協力を中心に援助を実施しているJICAの特色が伺える。

各重点課題は複数の課題に分類され、さらに課題ごとにプログラム、サブプログラムに分類されている。サブプログラムの下には代表的なプロジェクト、派遣専門家の分野が記載された事業ローリングプランがある。これらの課題、プログラム、サブプログラムを見てみると、重点5分野の内容(図2-4)と整合しているものが随所に見られる。例えば、「経済の回復・安定化のための経済構造改革への支援」の課題、プログラム、サブプログラムは、重点5分野の「産業構造の再編成に対する支援」と整合しており、同様に「持続可能な経済成長確保のための経済発展基盤の強化」は「産業基盤整備」に、「社会開発と貧困削減」は「公平性の確保」に、「環境保全」は「環境保全」と整合している。よって、JICAの国別事業実施計画は、対インドネシア国別援助方針(3本柱を含む)を基本的に反映した妥当な実施計画であると評価できる。

図4-3 JICA 対インドネシア国別事業実施計画の体系図(2002年度)(PDF)

(2)JBIC「国別業務実施方針」

JBICでは、旧OECF時代に緊急度・開発効果ともに高いプロジェクトの発掘・形成を行うことを目的とした「カントリーペーパー」が毎年作成されていた。1999年のOECFと日本輸出入銀行との統合後は、3年毎に作成される全体的なODA業務の実施方針である「海外経済協力業務実施方針」及び毎年作成される国別の具体的な援助実施方針である「国別業務実施方針2」に基づき援助を実施している。国別業務実施方針は「ODA大綱」、「対インドネシア国別援助方針」、及び上記の「海外経済協力業務実施方針3」を踏まえて作成されており、JBICの実質的な対インドネシア国別援助実施計画と位置づけられる。

JBICによると、国別業務実施方針はインドネシア側の開発ニーズやマクロ経済等の変化を踏まえて毎年更新されており、PROPENASの重点課題や、毎年行われるCGIの議題内容も考慮して作成されている。国別業務実施方針の作成時期は変動的であるが、毎年案件審査(9~10月)前に作成することになっている。同業務実施方針は基本的にJBIC内部資料として案件審査時に用いられており、インドネシア側のセンシティブな情報も含まれているため、公開については検討中となっている。

図4-4に2002年度のJBIC対インドネシア国別業務実施方針の体系図を示す。業務方針の下にある重点分野と課題を見てみると、地方分権化を踏まえた経済ボトルネック解消に重点が置かれていることが分かる。重点分野と課題の内容については、1999~2002年度まで大きな変更はなく、対インドネシア国別援助方針(重点5分野)を反映したものだと考えられる。具体的には、JBIC国別業務実施方針の重点分野と課題にある「基礎教育」と「高等教育」は図2-4に示した重点5分野の「人造り・教育分野」に、「森林」、「上下水道」、「廃棄物処理」は「環境保全」に、「水資源(農業・灌漑、洪水防御、砂防)」、「エネルギー(電力・ガス)」、「運輸(鉄道・空運・海運・道路)」は「産業基盤整備」と整合している4 。また、各重点分野と課題に対する支援方針を見てみると、インフラ整備が中心となっていることが分かる。これは、有償資金協力の実施機関としてのJBICの役割を踏まえた支援方針であると考えられる。以上から、JBIC国別業務実施方針は、対インドネシア国別援助方針(3本柱を含む)を的確に反映した実施計画であると評価できる。

図4-4 JBIC 対インドネシア国別業務実施方針の体系図(2002年度)(PDF)

4.3.2 実施機関の案件形成プロセスの妥当性

各スキーム(有償資金協力、無償資金協力、技術協力)の案件形成プロセスを把握することにより、対インドネシア国別援助方針、JICA国別事業実施計画、JBIC国別業務実施方針がJICA・JBICの実施する個別案件に適切に反映されているかを検証する。また、インドネシア側の開発ニーズが個別案件に反映されるようなプロセスを踏んでいるかについても検証を行う。

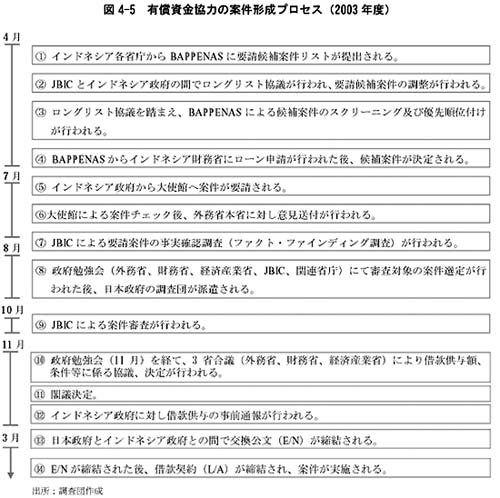

(1)有償資金協力

インドネシアにおける有償資金協力受け入れ窓口はBAPPENASであり、日本側の実施機関はJBICである。JBICは要請案件の精査を目的に2003年度よりロングリスト方式5(円借款候補案件リスト)を採用しており、インドネシア政府から大使館へ案件が要請されるまでのプロセスは変化しているが、それ以降の基本的な流れは調査対象期間(1996~2002年)を通して変わっていない。以下に2003年度における有償資金協力の案件形成プロセスを示す(図4-5)。

上フローチャートから、7月にインドネシア政府から大使館に正式な案件要請がなされる以前から、JBICとインドネシア政府の協議やBAPPENASによるスクリーニングなどを通じて厳しく案件のチェックが行われていることが分かる。案件の選定については、「ODA大綱」、「対インドネシア国別援助方針」、「海外経済協力業務実施方針」を踏まえつつ、事業の実施準備が整った成熟度の高い案件を対象に審査・採択が行われることになっている。案件採択までのプロセスでは、数度にわたる調査団の派遣により案件の成熟度、妥当性等をスクリーニングする他、外務省、財務省、経済産業省、JBIC、及び関連省庁による協議を通じて候補案件は厳しくチェックされている。また、円借款の新規承諾に当たっては、その都度対インドネシア国別援助方針に照らし合わせ、その妥当性が確認されることになっている。したがって、わが国の対インドネシア援助政策は、有償資金協力による個別案件に適切に反映されていると評価できる。

その他、インドネシア各省庁からBAPPENASに要請候補案件リストが提出される以前から、JBICジャカルタ駐在員事務所とインドネシア側各機関との間で重点分野の確認や、新規案件形成のための協議が行われており、インドネシア側の開発ニーズを把握しようとする姿勢が伺われる。また、JBICによるセクター調査などが適時実施されており、インドネシア側の開発ニーズは個別案件に反映されていると考えられる。

1996~2002年に要請された案件数の合計は196件であり、そのうち採択された案件は57件である6 (プログラム型借款を含む)。アジア経済危機以前の案件採択率は52.4%と、要請案件の半分以上が採択されていたのに対し、経済危機以降の案件採択率は11.6%と大幅に減少している。これは、インドネシア側の案件実施能力を考慮した結果である。現在、インドネシア政府は経済危機から回復したばかりであり、予算不足の状態が続いていることから、案件の内貨立て部分の準備ができないのではないかとの懸念がある。1996~2002年に要請された案件の大部分が経済インフラ整備関連事業であったが、今後の新規案件については、インドネシアのマクロ経済動向及び債務返済能力を見極めた上で、投資環境の整備に重点を置き実施していく方針となっている。

また、先述したように、JBICは2003年度からロングリスト方式を導入している。この方式は、今後のわが国及びインドネシア側の中長期計画に沿った体系的な援助協力の実施に有効であると考えられる。

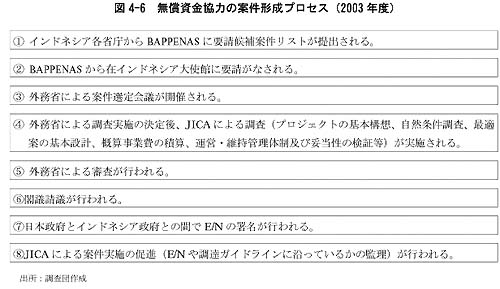

(2)無償資金協力

無償資金協力は日本政府(外務省)が直接実施している援助であり、世界銀行グループの国際開発協会(IDA)の無利子融資適格国を基準に対象国を決定している。対象案件は、開発途上国の国づくりや貧困の緩和に必要な分野で、インドネシア政府の自己資金や、借入資金での実施が困難な事業であることなどを基準に決定し、採算性の見込まれる案件や、軍事転用の恐れがある案件は対象外となっている。

無償資金協力事業の案件採択のプロセスは、後述する技術協力のプロセスとインドネシア側の援助ニーズの調査(要望調査)などで重複する点がある。無償資金協力固有の案件形成プロセスは下記のとおりである(図4-6)。

上記(1)の要請候補案件リストの提出以前7には、インドネシア経済協力政策協議の場において、無償資金協力のあり方や協力の方向性などが議論されている。政策協議を基に、日本側では在インドネシア大使館、JICAインドネシア事務所を通じて補足情報の収集を行っている。このように、案件が要請される以前から、インドネシアの開発ニーズを把握しようとするプロセスが踏まれていることは評価できる。

インドネシア政府(BAPPENAS)から在インドネシア大使館を通じて日本政府に正式な案件要請がなされた後、(3)の外務省による案件選定会議が行われる。同会議では、対インドネシア国別援助方針などの援助政策との整合性という観点から案件が検討されている。したがって、この時点でわが国の援助政策が無償資金協力の個別案件に反映されている。この会議にて個別案件の選定が行われた後、基本設計などの調査が実施される。同調査業務を始め、日本とインドネシア政府間の交換公文の署名をもって開始される無償資金協力案件の実施の促進(事業の監理)については、JICAが担当している。JICAによる調査団の検討結果を踏まえ、外務省にて案件の最終審査が行われた後、閣議討議され、その了承を得ることにより最終的に対象案件が決定されている。

1996~2002年度の間に実施された無償資金協力事業は61件8である。無償資金協力は、人間生活の基本的な要求に応えるベーシック・ヒューマン・ニーズ(BHN)関係の案件を実施する。また、無償資金協力では同支援で建設された施設の運営指導・維持管理、人材育成のために技術協力との連携を図ることにも配慮している。政策協議も無償資金協力と技術協力はセットで協議が行なわれてきたこともあり、両スキーム間の連携による案件の実施は、今後も引き続き重要となっている。

(3)技術協力

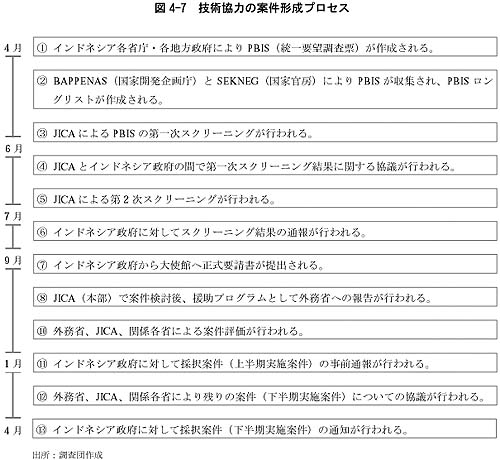

技術協力は主にJICAが担当している。技術協力には、専門家派遣、研修員受入、技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)、機材供与、開発調査、青年海外協力隊、シニアボランティアの派遣が含まれる。本調査で確認できた2000年度以降における技術協力の案件形成プロセス9 を図4-7に示す。

上記フローチャートから、7)のインドネシア政府から正式な案件要請書が提出される前から、インドネシア関連機関に対するJICAの積極的な関与が見て取れる。JICAは、各省庁・地方政府からBAPPENAS(国家開発企画庁)へ提出される案件要望書の内容を事前にチェックする統一要望調査(無償資金協力及び技術協力)を行っている。これは、各省庁の開発ニーズを把握すると共に、無償資金協力による施設・機材供与と、技術協力による専門家派遣等の組み合わせを適切な援助投入により実施することを目的としたものである。また、JICA専門家がインドネシアの主要官庁に派遣されており、政策アドバイスを行うと同時に、インドネシア側との日常的な協議を通じて開発ニーズの把握に努めている。したがって、インドネシア側の開発ニーズが個別案件に反映されるような体制が整っているとものと考えられる。

上記の統一要望調査後、インドネシア側によりロングリストが作成され、JICAによる2度の案件スクリーニングが行われる。ここでは、JICAの対インドネシア国別事業実施計画やわが国の援助政策に照らし合わせ、援助方針と整合性のある案件が選定されることになっている。したがって、インドネシア政府から日本政府へ正式に案件要請が行われる前の段階において、わが国の援助政策が個別案件に反映されるプロセスが踏まれているものと考えられる。

4.4 援助スキーム間の連携

近年、有償・無償資金協力によるハード面の支援と技術協力による人造りを目的としたソフト面の支援とを組み合わせることで、より効率的・効果的な援助の実施が求められている。このため、有償資金協力、無償資金協力、技術協力の連携は随所で強調されている10 。本項では、援助スキーム間の連携に着目し、その実施状況や効果について検証する。

まず、1996~2002年度に実施されたわが国の援助において、援助スキーム間の連携が見られた案件の割合を見てみる。1996~2002年度に実施された有償資金協力57件11 のうち、JICAによる開発調査(F/S、M/P等)が円借款に結びついた案件は16件(28.1%)、技術協力(技術協力プロジェクト、専門家派遣等)との連携が確認できた案件は3件(5.3%)であった。また、同期間中に実施された無償資金協力61件のうち、技術協力との連携が確認できた案件は25件(41.0%)であった。有償資金協力と無償資金協力とが連携した案件はリハビリ無償等4件であった。援助スキーム間の連携が可能であるかどうかは個々の案件の対象分野や性格によって異なるため、単純に件数だけでは評価は難しい。しかし、無償資金協力と技術協力との連携については無償資金協力案件の4割以上で行われており、援助スキーム間の連携による効率的・効果的援助の実施に積極的に取り組んでいる姿勢が伺われる。

次に、援助スキーム間の連携によって効果が確認されているプロジェクト・プログラムについて検証してみる。現在まで、有償資金協力、無償資金協力、技術協力の3つのスキームによるプロジェクトが事後的に組み合わさった結果、ある特定地域・分野に大きなインパクトを与えたという例はあったが12、事前段階からセクター単位で上位目標を設定し、その目標実現に向けて各スキームを組み合わせ実施された援助は殆ど見られなかった。これら3つのスキームを当初から有機的に組み合わせた包括的な援助の実施例として、インドネシアの農業分野を対象に実施された「アンブレラ協力」が挙げられる。アンブレラ協力とは、インドネシア農業分野の総合的な目標を明確にし、その実現のために協力対象案件の発掘・形成の段階から実施・フォローアップの段階に至るまで、複数の援助スキームを組み合わせて実施された協力であり、第一次協力(1981~85年)~第三次協力(1995~2000年)を通じてインドネシアの米の自給率達成などに貢献している。しかしながら、このような複数の援助スキームの組み合わせによる、セクター単位の包括的な援助協力は他のセクターでは行われていない。

各スキーム間の連携によって得られるメリットを考慮すると、各スキーム間の連携には更に促進される余地があると考えられる。個々の案件については投入資源の効率性を評価して実施が決定されているが、スキーム間の連携を考える場合にはスキームを組み合わせたることにより全体として効率性を高められるかどうかを評価することが重要となる。

|

アンブレラ協力の概要

第一次協力(1981~85年) 以前から取り組んできた米増産に係る協力を引き継ぐ形で「米増産協力計画」を実施。優良種子の生産配布、作物保護の強化、灌漑開発、収穫後処理加工改善等の目標達成に向け、「稲種子生産配布計画」(開発調査)、「作物保護計画」(プロジェクト方式技術協力/当時)、「リアムカナン灌漑計画」(無償資金協力)、「米穀収穫改善」(有償資金協力)等を連携して行った結果、優良種子による単位収量の増加や病虫害の防除による損失の防止、灌漑開発による作付面積の拡大などの効果が認められた。なお、同期間中の1984年には、インドネシアの米自給が達成されている。 第二次協力(1986~90年) 「主要食用作物生産振興計画協力」を実施。これは、米の自給達成及び国民の食生活の向上に伴ってインドネシア政府が他の作物についても積極的な農業施策を講じたのに応じて、対象分野(農業の機械化)及び対象州(第一次の8州から13州に拡大)を拡大し、米の安定的生産や大豆・馬鈴薯の増産を目標としたものであり、援助スキーム間の連携が強化されたと共に、インドネシア政府の各省庁間の連携が図られた。なお、同期間中にインドネシア農林水産業の成長率は伸びており(1969~89年の平均成長率3.8%に対し、1987~89年の平均成長率は4.5%)、農村地域の貧困率も減少している(1976年の40%から1990年には14%に減少)。 第三次協力(1995~2000年) 「農民の生活水準の向上」を最上位目標とし、農業生産性の向上、農産物の品質向上・多様化、農産物の高付加価値の3つを主要目標として掲げ、さらに具体的な活動内容として農場管理改善及び作物多様化のための農業普及システムの開発、農民組織活動の強化、農村基盤の改善など8つを柱として、種々のプロジェクトが実施されている。 |

4.5 他ドナー・国際機関との調整・協調プロセス

本項では、他ドナー・国際機関との調整・協調プロセスを追うことにより、わが国の援助が効率的・効果的に実施されているかを検証する。具体的には、主要ドナー間での援助調整の場であるインドネシア支援国会議(CGI)での主要な議題を整理し、わが国の援助政策と比較する。また、わが国と他ドナー・国際機関との協調例を挙げることにより、効率的・効果的な援助協力が実施されているかを検証する。

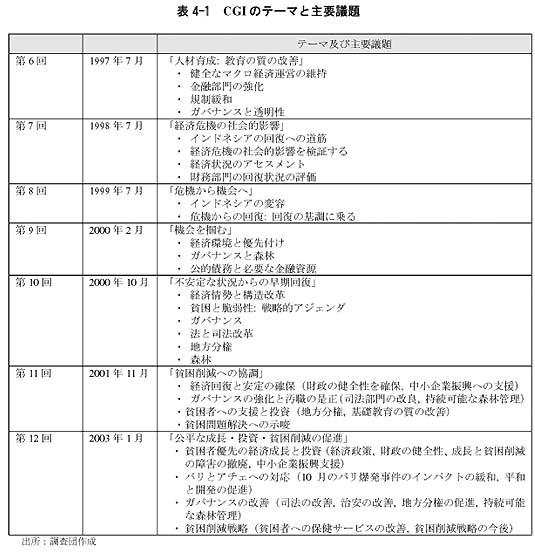

主要援助国・国際機関は、援助の効果を最大限に発揮することを目的に、CGIの場において援助調整を行っている。CGIとは、インドネシア政府及び主要援助国・国際機関がインドネシアの開発課題について議論し、対インドネシア援助計画を表明する会合で、ほぼ毎年開催されている。1997年以降に行われたCGIのテーマと主要議題を以下に整理する。

アジア経済危機が発生する以前(1997年)のCGIのテーマは「人材育成と教育の質の改善」であったが、経済危機後に行われたほぼ全てのCGIでは経済危機からの回復が協議のテーマとして掲げられている。したがって、経済危機後における各援助国・国際機関の共通した援助方針として、経済危機からの回復が念頭にあることが伺える。

各CGIの主要議題を見ると、第7回(1998年)及び第8回(1999年)CGIでは、経済危機への緊急対応が中心であったと思われるが、第9回(2000年)CGI以降は、インドネシア経済の回復の兆しが見えてきたこともあり、議論の中心がガバナンス、地方分権、貧困対策などに変化している。わが国は、2001年9月に追加的援助方針である3本柱を表明しているが、これは第10回(2000年)CGIでの議論を大きく取り入れたものであり、マクロ経済の安定(経済構造改革を含む)、各種改革の推進(ガバナンス、地方分権、司法改革等を含む)などを援助方針として掲げている。したがって、わが国はインドネシア側の開発ニーズを反映させると共に、各主要援助国・国際機関の間で議論された援助の基本方針を反映させるようなプロセスを経て援助方針を策定しているものと考えられる。

上記のCGI会合の他、「Interim Consultative Group on Indonesia Meeting」と呼ばれるCGIの中間レビュー会議が開催されている。また、セクター別・分野横断別のワーキンググループ(WG)が開催され、主要援助国・国際機関の間で特定のセクター・課題についての議論が行われている。わが国は「中小企業の育成」WGの議長を務めており、各主要援助国・国際機関の間の調整を行っている。また、「電力セクター」WGは、日本(JBIC)、世界銀行、ADBが主導となり組織されたものである。わが国は、JBICを通じて民間投資環境の改善に係る日系企業の意見を同WG及びインドネシア政府に提供している。その他、世界銀行が議長を務める「財政の持続性」WGに対して、JICA経済政策支援チームの伊藤隆敏一橋大学教授がマクロ経済運営に関する助言を行っている。このように、CGI、CGI中間レビュー会議、WGなどを通じて、わが国は主要援助国・国際機関との調整を図っているものと考えられる。特に、インドネシアの主要ドナーである世界銀行やADBとは実施機関であるJICA、JBICも頻繁に意見交換を行っている。

次に、対インドネシア援助協力において確認できたわが国と他ドナー・国際機関の協調例として、環境と水資源分野の例を以下に示す。

環境分野では、2000年2月に行われた第9回CGIにて「CGI森林ドナー・フォーラム(DFF)」が編成された。DFFは世界銀行を代表とし、EU、米国、日本などを主要メンバーとして構成されており、林業省やIDCF(森林に関する関係省庁調整委員会)に対して森林保全政策に係る助言や支援調整等を行っている。また、環境省によると、森林保全に関して各ドナーは重点地域を持っており(例:ドイツはカリマンタン、オーストラリアはバリ・ヌサテンガラ、ノルウェーはスマトラのリアウ州など)、日本の援助が他ドナー・国際機関と重複するといった事例は現在まで見られていない。各ドナー間において一定の調整が行われているものと考えられる。

水資源分野では、世界銀行の水資源セクター調整借款(WATSAL)によって、水資源開発及び管理に関する国家政策に係る法制度の改善、河川流域開発に関する組織、財政に係る制度・規則の改善、灌漑システムの維持管理政策に関する法制度の改善等を進めている。水資源セクター構造改革は現在、ADB、日本(JICA、JBIC)等の関係援助機関の協力の下に進められている。わが国は、WATSALのコンディショナリティである「灌漑施設の維持管理を水利組合へ移管」を実現するため、「水利組合移管促進計画調査」を実施するなど、構造改革との連携を図っている。

その他、経済危機への対応として、わが国と世界銀行の協調融資により「ソーシャル・セーフティ・ネット借款」を2000年1月に供与した。その見返り資金13は食糧安全保障プログラム、保健・教育などの社会保障の提供プログラム、雇用創出プログラム、中小企業の振興プログラムなどの社会的弱者への社会経済的な影響の緩和に活用されている。また、ADBとの協調融資により「保健・栄養セクター開発借款」を1999年に供与し、その見返り資金は経済・社会開発のための事業に充当されている。

以上のように他ドナー・国際機関との協調は見られるものの、協調については拡大の余地があると考えられる。現地における各ドナー・国際機関とのヒアリングによると、わが国と各援助機関はCGIのワーキング・グループやインフォーマルなミーティング等を通じて意見交換をおこなっており、一定の援助調整が図られているものと考えられるが、より効率的・効果的な援助協力を実施するためにはさらなるドナー間の協調が必要であるとの意見も聞かれた。

例えば、UNDPでは彼らの有する技術協力及びプロジェクト実施方法と日本の有償資金協力を組み合わせることで、より効率的なプロジェクト実施が行えるのではないかとの声が聞かれた。具体的には1)地方電化のためのマイクロ水力発電の推進プロジェクト、2)UNDP信託基金による2004年の選挙支援、3)中央スラウェシでの紛争予防と回復、という3つのプロジェクトレベルでの協力の希望の表明があった。

また、USAIDでは、日本との協調は不十分であり、(1)投資環境の改善、(2)教育分野、(3)水分野、(4)選挙支援における連携協力が重要であるとの声が聞かれた。但し、2003年3月の第3回世界水フォーラムの際に、インドネシアが日米水協力イニシアティブの対象国の一つとして発表され、水供給と衛生の改善を念頭においた日米協力が検討されている。このような地球的規模の課題に関しては各国・各機関が協力して、被援助国の開発政策・計画に沿った援助協力を行っていくことは今後さらに重要になってくると考えられる。

現在、インドネシアでは、従来型の大型インフラ整備による経済協力から、地方主体の小規模プロジェクトによる地域開発支援に変更しつつあり、インドネシア側の開発ニーズも、地方分権化の促進、地方政府の人材育成、制度改革への支援等、多様化してきている。例えば、地方分権化に対する支援では、多分野を対象に、地方政府のキャパシティー・ビルディング、人材育成、制度改革等、幅広い総合的な支援を行っていく必要がある。そのため、援助受入国の能力に応じて、各ドナー・国際機関が相互に連携を取りながら適切な協力を行うことが、効率的・効果的な援助協力に繋がると考えられる。

4.6 結論と考察

本章で検証した「対インドネシア国別援助方針策定プロセスの妥当性」では、対インドネシア国別援助方針が、外務省によりJICAの国別援助研究会での議論を参考に立案され、在インドネシア大使館、JICA・JBICインドネシア事務所からのコメントを受け、さらに経済協力総合調査団によるインドネシア政府との協議・重点分野についての合意を経て最終的に策定されていることから、適切な手続きが踏まれていると評価できる。

対インドネシア国別援助方針にある重点5分野は、経済危機以前に決定されたものであるが、わが国は、例えば1999年の政策協議の場において、社会的弱者支援、経済構造調整の必要性に焦点をあてる旨の発言をするなど、重点5分野のなかでも強調する箇所をつけるなどの対応をしている。2001年にインドネシア側と合意した追加的援助方針である3本柱は、経済危機からの回復と持続的な経済成長の基盤作りを目指したものであり、インドネシアの開発ニーズの変化に対応した重点課題の設定であったと考えられる。但し、重点5分野がいつどのような形で見直されるかについては明らかにされておらず、今後の課題として指摘できる。

「インドネシア側による開発ニーズの把握プロセス」では、中央政府主導によるトップダウン方式で策定されたREPELITA VIに比べ、PROPENASの策定プロセスではBAPPENASによる開発計画案の開示や主要都市でのセミナーの開催など、地方政府及び地域住民の意見を幅広く取り入れようという試みが確認できた。また、居住・地域インフラ省水資源総局や環境省では、地域参加型のワークショップを開催し、きめ細かい開発ニーズの把握に努めるなどの努力を行っている。したがって、少なくともPROPENAS策定以降(2000年以降)、地方の開発ニーズがインドネシアの国家政策に反映されるような体制が整いつつあると考えられる。

「対インドネシア援助実施プロセスの妥当性」については、JICAは2000年度より国別事業実施計画を作成し、援助の重点分野、基本的な考え方、開発課題と事業計画などを示している。同計画にある重点課題、プログラム、サブプログラムを見てみると、対インドネシア国別援助方針にある重点5分野及び追加的援助方針である3本柱と整合した内容であることが確認できた。同計画は、JICAが行う技術協力の案件選定基準に用いられており、わが国の援助政策が個別案件にも反映されているものと考えられる。また、JICAでは統一要望調査、専門家派遣などによりインドネシア側の開発ニーズの把握に努めており、インドネシア側の開発ニーズが個別案件に反映されるような体制が整っているものと評価できる。

JBICも国別の具体的な援助方針である国別業務実施方針を定めている。これは、対インドネシア国別援助方針を基本として策定されたものであると共に、インフラ整備を中心とした支援方針となっているなど、有償資金協力の実施機関としての特色が現れた実施計画となっている。同方針及び対インドネシア国別援助方針を基に円借款要請候補案件を精査し、数度にわたる調査団派遣及び関連機関との協議を経て案件採択がなされるため、わが国の援助政策が大きく反映される体制が整っていると評価できる。また、JBICとインドネシア側各機関との間での協議や、JBICによるセクター調査などが適宜行われており、インドネシア側の開発ニーズの把握に努めていることも確認することができた。さらにJBICでは、2003年度からロングリスト方式を採用し、わが国及びインドネシア側の中長期政策・計画に沿った体系的な援助の実施を目指している。

「援助スキーム間の連携」については、1996~2002年度に実施された案件のうち、無償資金協力と技術協力の連携が確認できた案件は無償資金協力案件の4割であったのに対して、有償資金協力と技術協力の連携は有償資金協力案件の5%強であった(F/S、M/P等の開発調査が円借款に結びついた案件は開発調査案件の約3割弱)。また、インドネシアの農業分野を対象に、有償資金協力、無償資金協力、技術協力を計画当初から有機的に組み合わせて実施された「アンブレラ協力」を通じて、わが国の援助がインドネシアの米の自給率達成などに貢献していることが確認できた。但し、このような複数の援助スキームを組み合わせたセクター単位の包括的な援助協力は他のセクターでは行われていない。 各スキーム間の連携によって得られるメリットを考慮すると、各スキーム間の連携には更に促進される余地がある。個々の案件については投入資源の効率性を評価して実施が決定されているが、スキーム間の連携を考える場合にはスキームを組み合わせたることにより全体として効率性を高められるかどうかを評価することが重要となる。

現在、有償資金協力はJBIC、無償資金協力は外務省、技術協力はJICAとそれぞれ主体が異なることから、より効率的・効果的な援助を目的として援助スキーム間の連携を促進していくために、関係機関間で問題意識の共有化、課題解決に的を絞った情報交換などを通じた協力関係の強化を一層図っていくことが必要ではないかと考える。また、援助スキーム間の連携は、技術協力にて策定したフィージビリティ調査(F/S)、マスター・プラン(M/P)の有償資金協力事業における活用といった直接的なもののみならず、現地タスクフォースを通じた意見交換や、インドネシア政府に対する政策対話等を通しても実現されている点にも留意する必要がある。

「他ドナー・国際機関との調整・協調プロセス」では、わが国はCGIの場において、主要援助国・国際機関との調整を行っていることが確認できた。2001年に表明されたわが国の追加的援助方針である3本柱は、第10回CGIでの議論を大きく取り入れたものであり、わが国は、インドネシア政府や各主要援助国・国際機関の間で議論された援助の基本方針を反映させるようなプロセスを経て援助方針を策定していることが確認できた。また、わが国は中小企業の育成ワーキング・グループの議長を務めるなど、積極的に主要援助国・国際機関との調整を図っていることが確認できた。但し、一部のインドネシア側関係者から、日本はCGIなどの場においてより強力なリーダーシップを取るべきであるとの声が聞かれたことは留意すべきである。例えば、わが国の貢献が大きいと思われるインフラ整備において、わが国が今まで実施してきた援助から得られた教訓・提言をCGIの場にフィードバックするような体制を積極的に作り上げていくことも必要ではないかと考える。

また、他ドナー・国際機関との具体的な協調例として、世界銀行が推し進める水資源セクター調整借款(WATSAL)への協力や、世界銀行・ADBとの協調融資であるプログラム・ローンなどを行っているが、その活動は未だ限定的なものとなっている。わが国の援助をより効率的・効果的に実施するためには、今後さらなる調整・協調を他ドナー・国際機関と図っていく必要があると思われる。

1 2001年度版の国別事業実施計画における重点課題5つは2002年度版と同じ内容である。2000年版の国別事業実施計画では、1)ソーシャル・セーフティ・ネット(SSN)強化支援、2)マクロ経済支援、3)地方分権化に伴う人材育成ニーズへの対応、4)中小企業の振興、5)森林保全への協力を重点課題としている。2000年の段階では経済危機への影響によりSSNの強化が重視されていたのが2001年・2002年版との違いである。

2 国別業務実施方針は、2002年度より「インドネシアの開発課題」と名称が変更されている。

3 海外経済協力業務実施方針は、ODA中期政策の基本方針、政策を踏まえて策定されているため、同方針を受けて作成されるJBIC国別業務実施方針にもODA中期政策が間接的に反映されていると考えられる。

4 重点5分野にある「公平性の確保」及び「産業構造の再編成に対する支援」に対応する重点分野と課題はなかったが、JBICのプレスリリース(1998年)を見ると、案件レベルで「公平性の確保」のサブセクターである東部インドネシアの開発に重点を置いた援助を行っていることが確認できた。

5 ロングリスト方式とは、相手国より複数年にわたる要請案件を提出させ、これを基礎としつつ、政府間での協議を通じて候補案件リスト作成し、各年度ごとに取り上げるべき案件を選定の上、供与を実施する方式(外務省ホームページ)。2003年度のロングリスト対象案件は46件、そのうち大使館に要請された案件は16件であった。

6 候補案件に対する借款額の上限は基本的に設定されていないが、世界銀行、IMFの動向を踏まえつつ、インドネシア側の返済能力を考慮して借款額を決定している。これまで供与したプロジェクト当りの借款額(E/Sを除く)はおおよそ30億円~500億円となっている。

7 2000年度より、無償資金協力・技術協力に共通する統一要望調査が実施されている。また、2000年度以前は、技術協力のみの要望調査が実施されていた。

8 同じ名前の案件を複数年にわたって実施している場合は年度ごとに1案件として数えた。

9 本調査で確認できた案件形成プロセスは、技術協力プロジェクト、開発調査、専門家派遣を対象としたものである。

10 例えば、外務省「2002年版ODA白書」の中でも、ODAの各種協力形態・機関間の連携が掲げられている。

11 1996~2002年度の実施案件リストについては添付資料1を参照。

12 例えば、ブランタス川流域において、ダム建設による水資源開発・洪水防御、灌漑設備の建設、農薬・農機具の供与による米の増産、水力発電によるスラバヤ近郊工業地帯への送電など、長期的な援助を行った「ブランタス川流域開発事業」などが挙げられる。

13 一般物資の輸入資金としてセクター・プログラム・ローンで供与された円資金は中央銀行に売却され、その代金として政府は内貨(ルピア)を得る。この得られた内貨のことを見返り資金という(「OECF年次報告書」 1999年、JBIC)。