第2章 インドネシアの開発とわが国の協力

第3~5章におけるわが国援助政策の目的、プロセス、結果に関する詳細な分析・評価に進む前に、本章ではインドネシアの政治・社会経済状況及び国家開発計画の推移とわが国のインドネシアに対する援助協力の概要を取りまとめる。

2.1 インドネシア政治・社会経済状況の推移

1996年以降のインドネシア政治状況はまさに激動の時代であった1。開発独裁体制と呼ばれたスハルト政権は長期政権の弊害を露呈し、民主化の停滞、腐敗体質など国内批判勢力の改革要求にも対応できなかった。アジア経済危機がインドネシアにも波及し、これが契機となって学生を中心に改革要求が高まるなか、1998年5月、スハルト大統領は辞任に追い込まれた。後を継いだハビビ政権は民主化政策を進め、政党法、総選挙法、国家機構組織法を制定もしくは改正して、法による統治の基盤を築いた。だが、1999年6月の総選挙で与党ゴルカル党(Golkar)は議席を減らし、闘争インドネシア民主党(PDIP)が第一党となり、1999年10月の大統領選の結果、アブドゥルラフマン・ワヒッド、メガワティ・スカルノプトゥリが大統領、副大統領に選出された。これによってインドネシアは本格的な改革・民主化の時代に入る。しかし、期待を担ってスタートしたワヒド政権も結局わずか1年9ヵ月で幕を閉じる。同大統領の政治姿勢と統治スタイルを巡って大統領と国会との間の確執が深まり、2001年7月、ワヒド大統領は国会で弾劾の動きが高まるなか退陣した。後継大統領にはメガワティ副大統領が昇格した。

経済面では、1983年以降のルピア相場調整や規制緩和などの経済構造調整策により輸出主導型の経済成長軌道にのった結果、90年代前半にはインドネシア経済は順調な拡大をみせた。第6次5ヵ年開発計画(1994年4月~1999年3月)に入ってからのインドネシアの実質経済成長率は1994年に7.5%、1995年に8.2%そして1996年に7.8%を記録し、期間中の目標値7.1%を大きく超えた。1996年の1人当たりGDPは1,152ドルに達した。しかし、1997年7月初めにタイで発生した通貨危機は直ちにインドネシアにも波及し、深刻な経済危機をもたらした2。

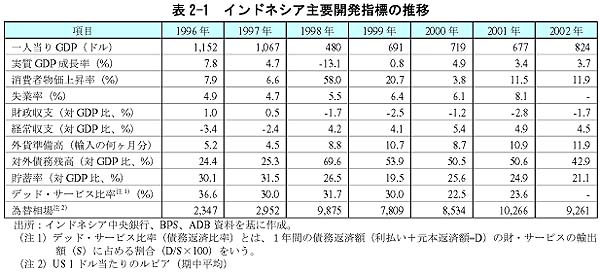

1996年以降のインドネシアの主要開発状況を表2-1にまとめた。1997年に始まったアジア経済危機に際してインドネシア経済に対する信頼失墜によりルピア相場が急落し、それに伴って民間企業の対外債務返済負担が急増し、実質的に返済不能に陥った。輸入品価格の上昇と大規模な干ばつによる食料品不足を主因として1998年には消費者物価は年率58%の上昇をみせた。1997年11月の問題銀行の閉鎖をきっかけに金融不安が大手銀行にも波及し、金融機能は麻痺状態となった。為替相場維持、インフレ抑制のため金利は高止まりした。主要海外市場の景気後退と国際価格軟化、インドネシア金融機関の信用力の低下、輸出金融の麻痺から輸出が鈍化し、失業率の増大、金利高騰から内需も落ち込んだ。経済混乱と政治リスクの高まりから外国直接投資も大きく落ち込んだ。1998年の経済成長率はマイナス13.1%を記録するとともに、ルピアの価値(対米ドル為替レート)は危機前の1/5以下となり、1人当たりGDPは500ドル以下まで低下した。失業者、貧困者の増大も深刻な問題となった。

かかる深刻な経済危機を受け、インドネシア政府は国際機関、2国間ドナーの緊急支援を得て経済・金融構造改革を断行した。インドネシアは、1998年1月以降、IMFとの間で合意した経済再建のための趣意書3(LOI=Letter of Intent)を踏まえて、経済構造改革を実施している。具体的には、マクロ経済の安定、政府財政の建て直し、金融部門再建、中央銀行改革などの政策が実施された。インドネシア政府は、問題となっている慢性的な財政赤字の抑制のために大幅な補助金削減と税収拡大を図っており、2001~2003年度に亘り補助金の大幅な削減を実施した。また、歳出面では緊縮財政政策を採っており、政府歳出の引き締めを実施すると共に、2001~2003年度の各年度予算案でも財政赤字幅を名目GDPに対して低く(年によって異なるが1.3~3.7%)に抑えることを目標にしている。実際の財政収支結果をみても財政赤字の対GDP比は低下しており、財政の安定性は改善してきている。また、政府債務残高(対GDP比)を2000年の100%から2004年には60%に低下させることを計画している。

銀行部門について政府は、国営銀行の統合、問題銀行の閉鎖、銀行再建庁(IBRA)への不良債権移管、公的資金による資本注入と銀行国有化、などの方策により銀行部門の再建に取り組んだ。大量の政府資金を投入した銀行再建策の結果、商業銀行部門の業績は着実な改善をみせている。だが、銀行部門の貸出の伸びは鈍く、金融仲介機能を十分回復したとはいえない状況である。

1999年以降、インドネシア経済は穏やかな回復傾向を示し、同年の実質GDPは0.8%のプラス成長となった。その後は、輸出の拡大、続いて堅調な民間消費に支えられて経済成長を維持している。しかし、投資、とくに外国投資の回復が遅れており、強い成長の牽引力に欠ける状態が続いている。2001年以降、マレーシア、タイ、フィリピンなど他のASEAN諸国が回復基調を辿るなか、インドネシアの経済成長率は伸び悩んでいる。

2.2 インドネシア国家開発計画の推移

1996年以降、インドネシアの国家開発政策は大きく変わりつつある4。スハルト政権下では、国家開発計画として、国策大綱(GBHN)、25ヵ年長期開発計画(PJP)及び5ヵ年開発計画(REPELITA)が存在していた。インドネシアでは、5ヵ年開発計画はPJPに沿って立案され、毎年の予算編成はさらにREPELITAに基づいて実行されてきた。

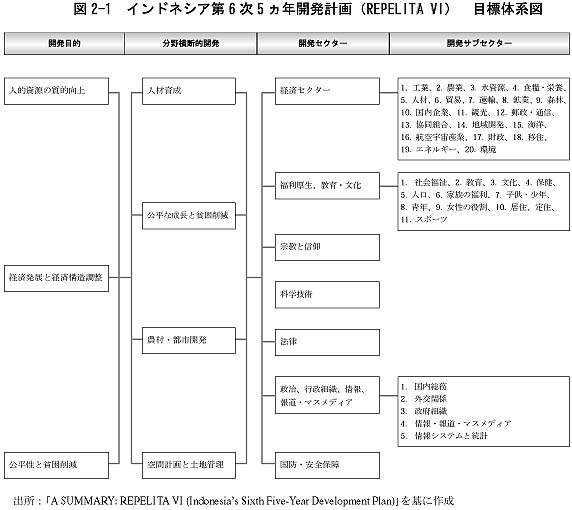

インドネシア政府は、第6次5ヵ年開発計画(REPELITA VI、1994~1999年)において、「人的資源の質的向上」、「経済発展と経済構造調整」と共に、「公平性と貧困軽減」を国家開発の中心目標に掲げ、国家的事業として本格的に貧困対策に取り組むことを明らかにした(図2-1)。しかし、アジア経済危機や政変による財政の大幅な縮小に伴い、REPELITA VIで策定された開発プロジェクトのほとんどは、ドナーによる支援を受けた幾つかのプロジェクトを除いて、中止もしくは大幅な修正を加えられ、より緊急な経済再建政策が実施されることになった。すなわち、政府の財源のほとんどは、IMF主導で行われた金融システムの改革やマクロ経済の立て直しと、経済危機がもたらす社会的弱者への社会経済的な影響を緩和するためのソーシャル・セーフティ・ネット(SSN)プログラムの実施に充てられた。

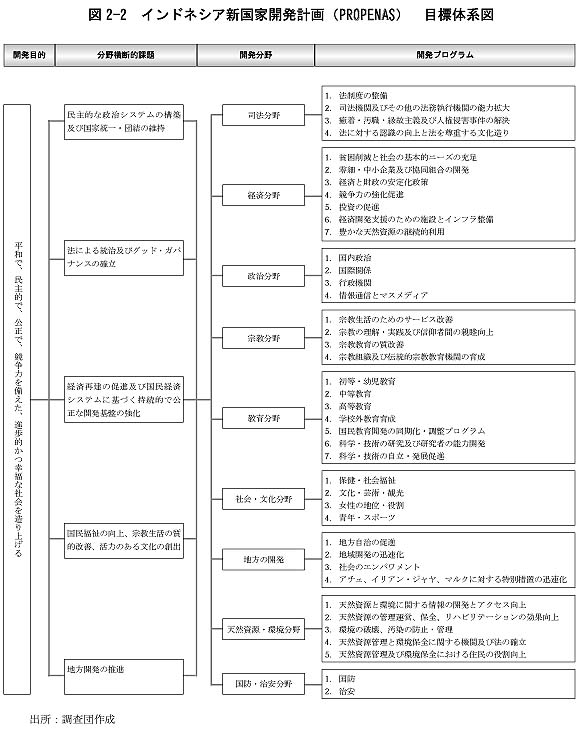

2000年11月に新国家開発計画(PROPENAS、2000~2004年)が、REPELITAに代わり策定された。REPELITAがセクター別の計画であったのに対して、PROPENASはイシュー別、問題解決型アプローチになっており、5つのイシュー(横断的課題)を定め、課題解決のため9つの分野で具体的開発プログラムを規定している(図2-2)。

2.3 わが国の対インドネシア援助

2.3.1 対インドネシア国別援助政策

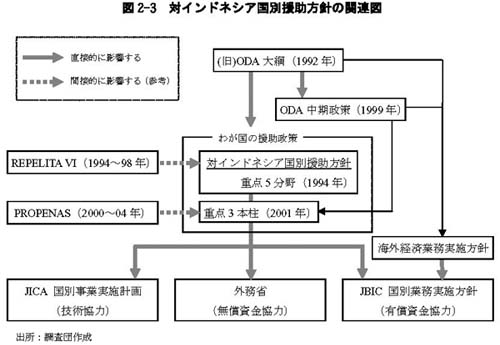

国別援助方針の上位政策として、「政府開発援助大綱(ODA大綱)」と「政府開発援助に関する中期政策(ODA中期政策)」が存在する。ODA大綱は、日本のODAの理念と原則を明確にするために、これまでのわが国の政府開発援助の実績、経験、教訓を踏まえて日本の援助方針を集大成したODAの最重要の基本文書である。ODA大綱は1992年6月30日に閣議決定され、その後2003年8月に見直しが行なわれた。ODA中期政策は、ODA大綱に基づいて、5年間程度の期間を念頭に置いて日本のODAの基本的考え方、重点課題、地域別援助のあり方等を明らかにしたものである。ODA中期政策は1999年8月に公表された。

(旧)ODA大綱が示す基本理念、重点事項、及びこれまでの対インドネシア援助実績、インドネシア政府との政策対話の結果等を踏まえ、インドネシア側と合意したものが対インドネシア国別援助方針である。国別援助方針の策定にあたっては、インドネシア側との年次協議等の場における対話及び第6次5ヵ年開発計画(REPELITA IV)の内容が参考とされた(図2-3)。

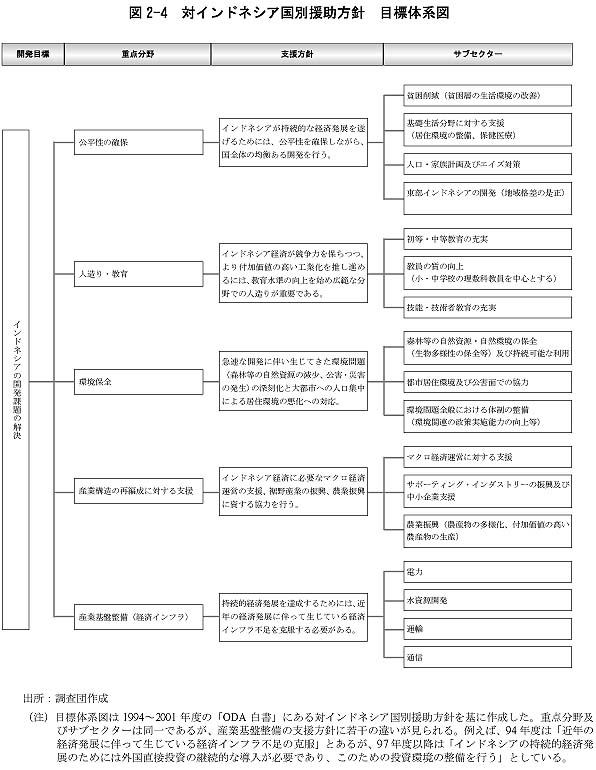

対インドネシア国別援助方針は「インドネシアの開発課題の解決」を目標としているものと想定され、この目標を達成するため、「公平性の確保」、「人造り・教育分野」、「環境保全」、「産業構造の再編成」、「産業基盤整備」を援助の重点分野と位置づけている。重点分野はさらにサブセクターに分類されている(図2-4)。

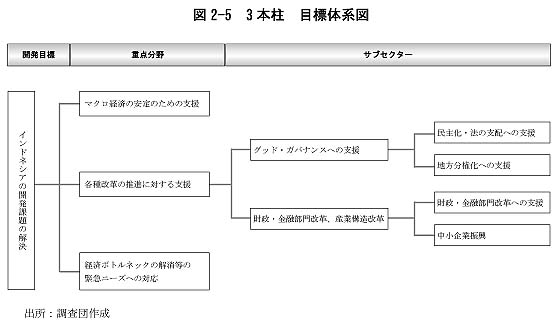

さらに、メガワティ政権の発足を受けて、インドネシアの政治・経済・社会の現状と新政権が取り組むべき諸課題を踏まえ、2001年9月の経済協力政策協議での政策対話を経て、わが国は当面インドネシアに対し、(1)マクロ経済の安定のための支援、(2)各種改革の推進に対する支援、(3)経済ボトルネックの解消等緊急のニーズへの対応の3点を重視して支援を行う方針(3本柱)を定め、同月メガワティ大統領が訪日した際にこれを表明した。この3本柱は、対インドネシア国別援助方針の追加的支援方針と位置づけられる(図2-5)。

2.3.2 援助の規模

1996~2002年度におけるわが国のインドネシアに対する援助額は、累計で11,278.8億円であった。その内訳を見ると、有償資金協力が9,866.3億円、無償資金協力648.7億円、技術協力763.9億円となっている。1996年度から2002年度までの有償資金協力、無償資金協力、技術協力の対インドネシア援助額は図2-6のとおりである。

スキーム別の援助額を見ると、資金規模の大きい有償資金協力が占める割合が高くなっており、1996~2002年度の累計額の87.5%を占めている。

援助額の推移を見ると、1998年度以降大幅に減少している。これは1997年のアジア経済危機によりインドネシア経済が悪化したことを受けて、1998~1999年度の2年間に亘りプロジェクト型借款の供与が実施されなかったこと、2000年度以降はプロジェクト型借款の供与が再開されたものの、案件数は1998年度以前に比べ5~6分の1程度であることが影響している。1998年度の援助額が大きいのは、セクター・プログラム・ローン、ソーシャル・セーフティ・ネットなどプログラム型借款5という形で迅速かつドナーとして最大の援助を行ったためである。

図2-7にCGI6プレッジ額(1996~2001年の累計額)を示す。プレッジとは、援助供与側がインドネシア政府に対し、具体的金額をもって援助供与の表明を行うことをいう。1996~2001年における二国間及び国際機関の合計プレッジ額は344.1億ドルである。そのうち日本、世界銀行、ADBの合計プレッジ額が全体の85%を占めており、インドネシアにとってわが国は、世界銀行、ADBと共に最大の援助供与国となっている。

図2-8は、インドネシアに対する二国間援助実績(1996~2001年度の累計支出純額)である。DAC諸国全体の累計援助額は82.6億ドルであり、そのなかで日本、アメリカ、オーストラリア、ドイツ等が主要ドナーとなっている。特に、日本のODA額が占める割合は大きく、DAC諸国全体の累計額の69.4%を占め、2位のアメリカの5.5%を大きく引き離している。

2001年度のインドネシアに対するわが国二国間ODA供与額は8.6億ドル(わが国全体のODA供与額の11.5%)であり、インドネシアはわが国二国間ODAの第1位の受取国となっている(表2-2)。また、2000年までの累計でも第1位(支出純額173.65億ドル)であり、インドネシアはわが国にとって最も重要なパートナーと認識できる。

2.3.3 援助の内容

わが国ODAの援助スキームは、有償資金協力、無償資金協力、技術協力に大きく分けられる7。2.3.2で述べたように、スキーム別の援助額では有償資金協力が占める割合が高くなっており、1996~2002年度の累計額の87.5%を占めているが、1998年度以降は減少傾向にある。無償資金協力は1998年度に大幅に増加しているが、これはアジア経済危機に対応した緊急無償政府米貸付に伴う海上輸送費等支援などの緊急的支援を行ったためである。これに対して、技術協力では1996~2002年度の間、毎年100億円強の安定した援助を行っている(表2-3)。各スキームの援助内容を以下に示す。

有償資金協力

有償資金協力8(円借款)は、JBICを通じて行われる低利・長期返済という緩やかな条件で開発資金を貸し付ける援助である。1998年度以前は経済インフラ整備を主目的とする案件を中心に資金供与を行ってきたが、アジア経済危機発生後の1998~1999年度の2年間に亘り、インドネシアの国際収支支援と社会的弱者対策を主目的とした即効性のプログラム型借款を供与した。2000年度には、回復傾向が見られるインドネシア経済情勢に鑑み、プロジェクト型借款を再開し、経済ボトルネックとなっているインフラ整備、維持管理の改善を主目的とする案件を中心に資金供与を行っている。たが、2000~2002年度の新規案件は合計12件と、アジア経済危機以前の水準(年間20~24件)には達していない。近年は、環境、地方分権、人材育成等の分野にも協力を行っている。

無償資金協力

無償資金協力9は、外務省を通じて行われる援助受入国に対して返済義務を課さず、合意された特定の目的のために資金を供与する援助である。従来から技術協力との連携案件を中心に資金供与を行ってきており、保健・医療分野、人造り・教育分野、環境分野、農業分野に重点を置いた協力を行ってきた。1998年度にはアジア経済危機に対応した緊急無償を実施し、1999年度には1997~98年に発生したスマトラ島・カリマンタン島の大規模森林火災に対応したインドネシア初の植林無償を実施した。今後はインドネシアの経済社会情勢の変化を踏まえ、地方分権、ガバナンス、地方インフラ、平和構築に資する案件に幅を広げつつ柔軟に対応していく方針となっている。

技術協力

技術協力10は、主にJICAを通じて行われる、開発途上国の国造りを推進するために、将来を担う人材の「人造り」(人材教育と技術向上)を行うことを目的とした援助である。代表的な事業には、研修員受入れ、専門家派遣、機材供与、また、これらの基本的な形態を総合的に組み合わせた技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)などがあり、幅広い分野での人造りに貢献している。特にアジア経済危機に対応した中長期的な経済発展のための人材育成に資する分野に重点を置いており、1999年度に行われたインドネシア総選挙に対して20名の選挙支援専門家を派遣した他、2001年度には経済政策支援を通じて6名の日本人有識者チームが政府ハイレベルと政策対話を重ねた。また、地方分権、警察改革などインドネシアが抱える重要課題に対する支援も行っている。その他、青年海外協力隊やシニア海外ボランティア事業を中心に、地域住民に密接した協力を行っている。

表2-3 年度別・スキーム別 わが国の対インドネシア援助実績(1996~2002年)(PDF)

1 本パラグラフの記述は、川上隆朗(2003)「インドネシア民主化の光と影」朝日新聞社を参照した(P. 194~203)。

2 以降、1997年7月のタイ・バーツ危機に始まった一連のアジアにおける経済危機をアジア経済危機という。

3 この場合、IMFとのプログラム合意に当り、借入国側よりIMFに対して経済政策にかかる意図表明を書簡の形で行うものを意味する(「経済協力用語辞典」 海外経済協力基金・開発援助研究会)。

4 以下、JBIC「貧困プロファイル:インドネシア共和国」(2001年2月)を参照した。

5 プログラム型借款(ノン・プロジェクト借款)とは、借款の対象を一定のプロジェクトに特定するのではなく、当該国の経済開発計画や構造調整計画を遂行する上で必要な資金と、被援助国が自ら調達しうる資金との差額を対象として、一般的な援助資金として供与する方法(「経済協力用語辞典」 海外経済協力基金・開発援助研究会)。

6 Consultative Group for Indonesia(インドネシア支援国会合):CGIとは、援助供与国や国際機関が援助対象国であるインドネシアについて、その経済情勢全般、経済開発計画、開発プロジェクト等に関する情報、意見を交換し、政策対話の推進や援助の調整及び効率化を図るための会議である。CGIの議長は世界銀行が務めている(「経済協力用語辞典」 海外経済協力基金・開発援助研究会、「インドネシア国別援助研究会(現状分析資料) JICA」)。

7 上記の3つの援助スキームに加え、国際機関(国連機関、世銀、ADB等)への拠出金・出資金による貢献なども行っている。

8 有償資金協力には、プロジェクト型借款とプログラム型借款がある。その他、ODAの枠外であるが、債務返済負担を緩和する救済策として、債務返済繰延(リスケジュール)なども行われている。

9 無償資金協力は、(1)一般無償(ノンプロジェクト無償含む)、(2)水産無償、(3)文化無償、(4)緊急無償、(5)食糧援助、(6)食糧増産援助の6種類に大別できる。

10 技術協力は、専門家派遣、研修員受入れ、技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)、機材供与、開発調査事業、青年海外協力隊、シルバーボランティアを含む。