第2部 IDI中間評価

第1章 評価の目的・対象・方法1.評価の目的

本評価調査は、2000年7月に開催された九州・沖縄サミットにて発表されたODA重点課題別政策「沖縄感染症対策イニシアティブ(Okinawa Infectious Diseases Initiative:IDI)」の中間評価である。

IDIがどのような目的をもち、いかなる過程を経て策定・実施されたかを中心に、総合的かつ包括的に評価し、評価結果に基づき、今後のODAを通じた感染症対策支援のより効果的・効率的な実施に参考とするための教訓を得、かつ提言を行うとともに、評価結果を公表することで国民や国際社会に対する説明責任を果たすことを目的としている。

2.評価対象

2.1 評価対象

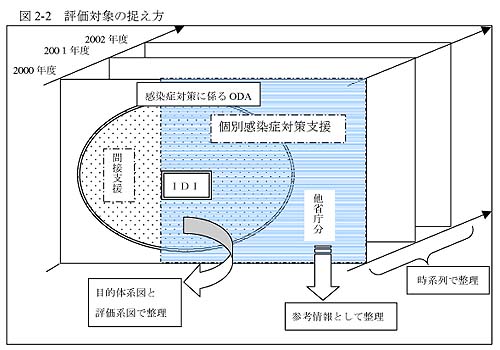

評価の対象は、2000年7月にわが国が発表したIDIであり、それに基づきODAを通じて世界的に実施された感染症対策支援(以下IDI案件)を本評価調査で取り上げた。

また、1997年のデンバー・サミットにおいて、橋本首相からG8に提唱された国際寄生虫対策構想「橋本イニシアティブ」及びその下に実施されている案件も本評価調査の対象に含むこととした。これは、国際寄生虫対策がIDIに包含されたという関係者(外務省及び厚生労働省)の認識があることによる。外務省以外の他省庁により実施された感染症対策支援については、今回は参考までにその実績を整理した。

2.2 評価対象期間

IDIは2000年7月に発表されたが、IDI案件の集計が会計年度単位で実施されているため、評価対象期間は2000年4月より2002年3月までを基本とした。また、2002年度以降の取り組みも可能な範囲で対象とした。

2.3 評価対象の捉え方

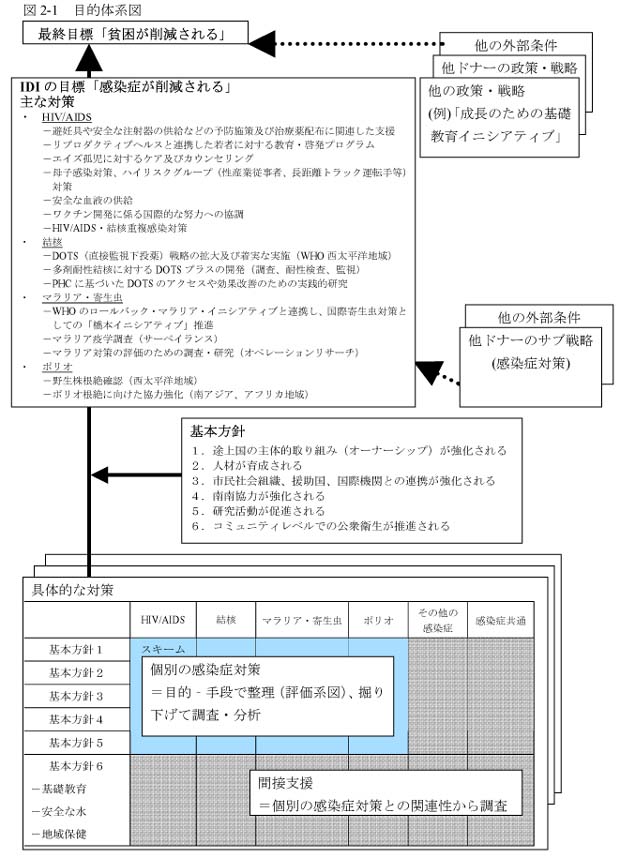

本評価調査では、評価対象であるIDIを図2-1の目的体系図の通り捉えて評価することとした。

IDIは、最終目標について明記はしていないが、1.「基本理念」(1)で「感染症対策は途上国の開発、特に貧困削減計画の中心課題の一つである」と記載されていることから、本評価調査では、最終目標を「(途上国における)貧困の削減」と見なした。また、「4.ODAを通じた感染症対策支援の強化」で「感染症分野及び右に関連する社会開発への協力を強化することとし、(後略)」と記載されていることからIDIの目標を「感染症の削減」と見なした。IDIが対象とする主な感染症は、「3.我が国の支援する主な感染症対策」(以下基本方針)で挙げられたHIV/AIDS、結核、マラリア・寄生虫、ポリオの4疾患とした。また、IDIでは、「2.感染症対策の方針」で6つの方針を掲げているため、これらを感染症の削減を達成する上での基本方針として整理した。

上述の4疾患をはじめとする感染症対策自体に対する支援を「直接支援」とし、基本方針の「コミュニティレベルでの公衆衛生の推進」で示された「基礎教育における学校保健を通じた支援」、「安全な水供給の確保」、「地域保健の機能強化」、すなわち、「4.ODAを通じた感染症対策支援の強化」において記されている「感染症分野に関連する社会開発分野への協力」(或いは「公衆衛生の増進、初等・中等教育、水供給等の分野での協力」)は、間接的に感染症対策を支援するものであると判断し、「間接支援」として整理した。

3.評価の方法

本評価調査は外務省経済協力局が作成した「ODA評価ガイドライン」を踏襲しつつ実施された。その手順は以下の通りである。

(1) 評価対象の明確化と整理

(2) 評価の枠組みの確定

(3) 評価調査の実施(情報の収集・分析、評価)

(4) 報告書の作成(評価結果、提言の確定)

(1)評価対象の明確化と整理

評価対象の明確化と整理を行うため、目的体系図を作成した(2.3及び図2-1参照)。次に金額別、スキーム別の集計による整理を行った(第1部第3章4及び5参照)。

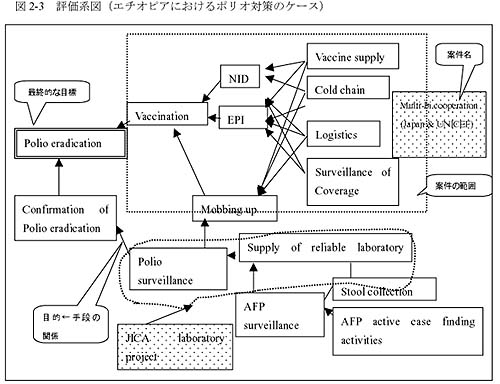

ケース・スタディ国に関しては、評価対象をより詳細に把握することを目的として、評価系図を作成した。評価系図は、ケース・スタディ国で実施されている個別感染症の対策全体(現状)を目的-手段の関係で整理したもので、そのうち、わが国の取り組みを枠で囲むことで、基本方針との関係を含めて、IDIが当該国における該当感染症対策のどの部分を担っているかを示す。(図2-3参照、各ケース・スタディ国の評価系図は添付資料4参照)

(2)評価の枠組みの確定

本件評価調査では、評価対象であるIDIをその「目的」、「(策定及び実施)プロセス」、「結果」の3つの観点に分け、目的については「妥当性」、プロセスについては「適切性」及び「効率性」、結果については「有効性」を評価項目として評価した。各評価項目に対する具体的な内容(評価内容)は表2-1に示す通りである。

表2-1 評価の枠組み(概略)

| 評価視点 | 評価項目 | 評価内容 |

| 1. IDIの目的 沖縄感染症対策イニシアティブ(IDI)」は策定時、どのような位置付けを持ち、現在、どのような位置付けをもっているのか? |

妥当性 |

1-1. IDIはわが国ODA上位政策と整合しているか。 1-2. IDIは国際的な感染症対策支援の取り組みと整合しているか。 1-3. IDIは被援助国側ニーズと整合しているか。 |

| 2. IDIの策定・実施プロセス IDIの策定プロセスは適切であったか。IDIは援助実施プロセスに適切に反映されているか? |

適切性 | 2-1. 適切な組織・人が策定に関与したか 2-2. 援助方針・形態への反映 2-3. 案件の実施サイクルへの反映 |

| IDIの実施おいてどの様な仕組みが効率的に機能するか? | 効率性 | 2-4. 実施において、どのアプローチが効率的に機能したか? |

| 3. IDIの結果 IDIの下でわが国感染症対策支援の実績はどうだったのか? |

有効性 | 3-1. ケース・スタディ国における有効性 感染症の推移<参考情報> 3-2. 感染症と基本方針の関係 個別感染症対策においてどの基本方針が有効に機能したか? 3-3. 疾患別実績 IDIで対象としている疾病別に、どのような実績があったのか?<主な実績> 3-4. 波及効果 |

(3)評価調査の実施

上記(2)で作成した評価の枠組みに基づき、日本国内においては文献調査とインタビュー調査を実施するとともに、支援対象国におけるIDI案件の状況を確認するため、ケース・スタディ国として4ヶ国(タイ、フィリピン、エチオピア、ケニア)において現地調査を実施することにより、IDI案件の総合的な検証とケース・スタディ国における詳細な調査を組み合わせた。

本評価調査の対象となる案件が、感染症対策に直接的、間接的に関わるODA案件(二国間支援、国際機関への拠出等)であり、また、調査対象機関が、IDIの策定を担った外務省、ODA実施機関(外務省、JICA、JBIC)、外務省以外の感染症対策のODAを実施している機関(厚生労働省など)、国際機関(WHO、UNICEF、UNAIDS、UNIFEM、世界銀行など)、他援助国の援助実施機関(USAID、DFID、AusAIDなど)など多岐に亘ることから、これらの対象から全て資料を収集し、分析することは困難である。よって、本評価調査における情報の重要度の観点から情報収集方法の分類を行った。

| 1) | IDI案件情報 基本的に、個別感染症対策支援のうちで、一般無償資金協力、技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)、開発調査、有償資金協力など比較的規模の大きい案件に関し、可能な限りの資料を収集し、分析することとした。その他のIDI案件に関しては、上記に該当する案件と関連があるものは調査分析を行うが、それ以外は内容を確認する程度に留めた。 |

| 2) | ODA実施機関情報 文献調査に加え、IDI策定部署、IDI案件実施機関(外務省、JICA、JBIC、厚生労働省など)に対しては質問票による調査を実施した。質問数が多い機関・部署についてはインタビューを実施し、質問数が少ない部署についてはアンケートにより情報を収集した。 |

| 3) | ケース・スタディ国の情報 ケース・スタディ国の案件情報に関しては、個別感染症対策については可能な限りの情報を収集し、間接支援については一般無償資金協力、技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)、開発調査、有償資金協力の案件のみ詳細な資料収集を行い、他の案件に関しては内容を確認する程度に留めた。 |

| 4) | 国際機関、主要援助国の情報 ケース・スタディ国においては、当該国で感染症対策支援に力を注いでいる国際機関や援助国機関に対し質問票及びインタビューによる調査を実施し、詳細な情報収集を行った。主要な国際機関及び援助国機関の感染症対策支援に関する支援実績など全般的な情報に関しては、ホームページなどを通じて情報を収集した。 |

上記(3)で収集した調査結果を分析し、評価結果をまとめた。この評価結果に基づき、本評価調査が中間評価であることを鑑みたIDI終了時までの短期的提言と、長期的なわが国の感染症対策支援に対する提言をまとめた。

4.評価者等

4.1 評価者

石井 克美(総括) (財)結核予防会国際部 企画調整役

大菅 克知(感染症対策) (財)結核予防会国際部 副部長

吉山 崇 (感染症対策) (財)結核予防会結核研究所 研究部長

鈴木 修一(評価分析) (財)国際開発高等教育機構事業部 主任

4.2 監修者

中村 安秀 大阪大学大学院 人間科学研究科 教授

三好 皓一 立命館アジア太平洋大学大学院 アジア太平洋研究科 教授

稲場 雅紀 アフリカ日本協議会 幹事

4.3 協力者

外務省

総合外交政策局国際社会協力部

国連行政課、専門機関行政室

経済協力局

民間援助支援室、調査計画課、国際機構課、技術協力課、国別開発協力課、

有償資金協力課、無償資金協力課

厚生労働省 大臣官房国際課

独立行政法人国際協力機構(JICA)

企画評価部評価管理室、医療協力部、地域部

国際協力銀行(JBIC)

プロジェクト開発部開発事業評価室、開発セクター部社会開発班

開発第1部第3班

財団法人国際開発高等教育機構 事業部

5.有効性の評価指標設定上の課題

IDIの結果どうであったかについては、「IDIの下でわが国感染症対策支援の実績はどうだったか」を有効性で測ることとした。IDIに明確な指標が記されていないこと、本評価調査が中間評価であり、その時点ではIDIの結果が十分に発現されていないと想定されること、感染症対策では各対策と感染症削減との因果関係が測りにくく、感染症対策の有効性を示す適切な指標データが利用できないこと(5.1にて後述)などから、有効性を明確に推し量ることは困難と判断し、主な実績のみを調査することとした。

IDIの有効性を測るためには、本来ならば個々の感染症対策支援活動がどの程度貢献しているかを評価する必要がある。多くの感染症対策は科学的エビデンスに基づいており、被援助国の多くはWHO等の国際機関と協調しながら感染症対策国家プログラムを作成し実施している。国際機関や援助国は当該国の感染症対策国家プログラムを部分的に援助し、国家目標の達成を支援している(例えば、感染性の結核患者を70%発見し、そのうち85%を治癒する等)。この場合、様々な国際機関や援助国が対策支援に関与しているため、一つの国際機関・援助国のみを抜き出して、その支援の有効性を測ることは難しい。

以上に鑑み、本評価において感染症の有効性を測るための指標を検討するにあたって、以下に示す、九州・沖縄サミット時に定められた2010年までの達成目標とIDI発表6ヶ月後に設定された2005年までの中間目標について考慮した。

<九州・沖縄サミットで示された数値目標>

|

<感染症対策沖縄国際会議(2000年12月)で示された2005年までの中間目標>

|

今回のIDI中間評価にあたり、この2005年までの中間目標を評価指標として考慮したが、これらは現実的には測定困難ないし、測定には大規模な調査等を要するものが多く(後述)、本評価において有効性の指標として用いるのは適切でないと判断し、本評価では以下の指標を感染症対策の有効性を検討する際に用いることとした。

|

5.1 感染症対策の有効性の指標の根拠

米国政府が公開している様々な政策には、投入とともに期待される成果が明示されている。例えば、ブッシュ大統領によるHIV母子感染対策イニシアティブ(2002年)においては、5億ドルの協力によって100万人のHIV陽性である母親の治療を行い、対象国における母子感染を5年間で40%削減する、とその効果についてのメッセージが明確である。IDIの場合の指標に関しては、九州・沖縄サミット時に出された2010年までの数値目標に加えて、同年12月の沖縄感染症対策国際会議で出された2005年の中間目標(前掲)が存在するが位置付けが不明瞭であり、また適切性を勘案すると、評価の指標として、このまま用いることはできない。

IDIが発表されたのと同じ年の2000年9月に国連ミレニアム・サミットが開催され、ミレニアム開発目標(MDGs: Millennium Development Goals)が採択された。MDGsは、2015年までに達成すべき目標として8つを掲げており、感染症に関する目標として「目標6:HIV/AIDS、マラリア、その他の疾病の蔓延防止(Goal6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases)」があり、この目標に対し、「ターゲット7:HIV/AIDSの蔓延を2015年までに阻止し、その後減少させる(Target7: Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS)」、「ターゲット8:マラリア及びその他の主要な疾病の発生を2015年までに阻止し、その後発生率を下げる(Target8: Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases)」の2つのターゲットが設定されている。

今回の中間目標においては、IDIの基本理念から判断し、IDIの最終目標はMDGs同様「主要感染症の減少」とした。MDGsの指標として発表されているミレニアム開発指標(Millennium Indicators)のうち、以下に示す疫学的な蔓延度を表す指標を参考にIDIの中間目標を検討し、適切な評価指標を考察した。

5.1.1 「HIV/AIDSについてのミレニアム開発指標」

| No.18: | 15~24歳の妊婦のHIV有病率(HIV prevalence among 15-to-24-year-old pregnant women.) |

| No.19: | 避妊におけるコンドームの使用率(Condom use rate of the contraceptive prevalence rate.) |

| 19a: | 最近のハイリスク性交渉におけるコンドームの使用(Condom use at last high-risk sex) |

| 19b: | 15-24歳におけるHIV/AIDSの正しい知識を持つ割合(Percentage of population aged 15-24 with comprehensive correct knowledge of HIV/AIDS) |

| No.20: | 10-14歳の孤児と非孤児の就学率の比率(Ratio of school attendance of orphans to school attendance of non-orphans aged 10-14)

|

しかしながら、これらのうちエイズの蔓延度を示す唯一の指標であるNo.18については、国連の統計部より2002年の指標情報が18カ国しか公表されていない。一方、国連では、15-49歳のHIV陽性率の推計を報告しUNDPの年次報告の人間開発報告書(Human Development Report)に載せている。センチネル・サーベイランス・データを元にしていると推定され、推計値であるため信頼性については留保が必要ではあるが、近年の人間開発報告書から1999年と2001年の値を得ることができるため、その値を用いた(表2-2、全体は別添資料1-1参照)。その他の指標については、No.19は、コンドームの推進の指標、No.20はエイズ孤児のケアの指標である。

表2-2 HIV/AIDSの感染者の割合(成人:15-49歳)(上位20ヶ国)単位:%

| 国 名 | 1999年 | 2001年 | 増減 | 国 名 | 1999年 | 2001年 | 増減 |

| ボツワナ | 35.80 | 38.80 | + | モザンビーク | 13.22 | 13.00 | - |

| スワジランド | 25.25 | 33.44 | + | ジブチ | 11.75 | .. | |

| ジンバブエ | 25.06 | 33.73 | + | ブルンジ | 11.32 | 8.30 | - |

| レソト | 23.57 | 31.00 | + | ルワンダ | 11.21 | 8.88 | - |

| ザンビア | 19.95 | 21.52 | + | 象牙海岸 | 10.76 | 9.65 | - |

| 南アフリカ | 19.94 | 20.10 | + | エチオピア | 10.63 | 6.41 | - |

| ナミビア | 19.54 | 22.50 | + | ウガンダ | 8.30 | 5.00 | - |

| マラウイ | 15.96 | 15.00 | - | タンザニア | 8.09 | 7.83 | - |

| ケニア | 13.95 | 15.01 | + | カメルーン | 7.73 | 11.83 | + |

| 中央アフリカ | 13.84 | 12.90 | - | ブルキナファソ | 6.44 | 6.50 | + |

なお、感染症対策沖縄国際会議では、2005年までの中間目標として「最も深刻な国の15~24歳のHIV発生率が25%削減される」を挙げている。これは、No.18のHIV陽性率のひとつとして、

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_series_results.asp?rowId=721

に、データが示されている。残念ながら、2002年のデータが、16カ国について示されているに過ぎないため、HIV増減の比較については、現在は行うことができない。しかし、今後、情報の蓄積により、HIV陽性率の減少というイニシアティブの最終的な有効性の指標としては用いることができると思われる。

中間目標「HIV/AIDS:15~24歳の男女の少なくとも90%がHIV感染への危険を削減するために必要な情報やスキルへのアクセスが確保される。」に関しては、No. 19のコンドーム使用を知っているかどうか、によって間接的に知ることができる。

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_series_results.asp?rowId=738

に、データが示されている。残念ながら、これも2000年を中心に、68ヶ国の情報が示されているのみである。その有効性を知るためには、トレンドの情報が必要であるが、いずれの国も、単年の情報しか記載されておらず、アクセスが改善されたかどうかは知ることができない。しかし、これも、情報の蓄積により、情報へのアクセスの改善というイニシアティブの有効性の指標としては用いることができると思われる。

5.1.2 「マラリア及び結核についてのミレニアム開発指標」

| No.21: | マラリアの有病率及び死亡率(Prevalence and death rates associated with malaria) |

| No.22: | マラリアの危険地域において効果的な予防、治療法を用いている人口割合(Proportion of population in malaria risk areas using effective malaria prevention and treatment measures) |

| No.23: | 結核の有病率及び死亡率(Prevalence and death rates associated with tuberculosis) |

| No.24: | DOTSによって発見、治癒(治療完了)した結核の割合(Proportion of tuberculosis cases detected and cured under DOTS (internationally recommended TB control strategy)) |

マラリアについての疫学的な指標はNo.21であるが、有病率(prevalence rate)というのは、発見患者数の対人口比であり、死亡率(death rate)は推定者数の対人口比である。マラリア患者のうちの多くは(ケニア国保健省では同国のマラリア患者のおそらく半分くらいと推定)公的な医療機関を受診していない。そのため、有病率の信頼性には問題がある。さらに、受診するところまで来た患者の多くは救命できるが、公的な医療機関を受診するところまで至らなかった患者から死亡者が出ている。このため、受診しなかった患者のうち(数値は不明)何人死亡したかで計算される死亡率は推計値となる。長期の傾向を知るうえでは、推計死亡率は有効であるが、2ないし5年の変化を知るためには、推計値をもとに増加減少を判断するのは困難である。

指標No.22は、蔓延地域でマラリア殺虫剤に浸潤した蚊帳(ITN)を使用しているものの割合と、発熱で医療機関を訪れた小児のうちマラリア治療を受けているものの割合より構成されており、ITNの推進とマラリア治療の普及活動の指標である。国連の統計部においては、35ヶ国の情報が得られている(ただしマラリア報告数が人口比で10万対1000を超える蔓延国26ヶ国のうち17ヶ国しか情報が得られていない)が、ほとんどの国が2000年のみの情報であり、変化を知ることはできない。(表2-3参照、全体は別添資料1-4参照)

感染症対策沖縄国際会議で掲げられた2005年までに達成すべき中間目標である、「少なくともマラリアに苦しんでいる人の60%が発症後24時間以内に適切な処置が受けられる」は、マラリア罹患者のサーベイを行わないと情報を得ることができないため、指標としては用いられない。また、MDGsには、それに該当する項目が存在せず、情報入手はほぼ不可能である。

表2-3 マラリアの主な指標(主な国)

| A:0-5才のマラリア死亡数(2000年) | :人口10万人当たり |

| B:全年齢のマラリ死亡数(2000年) | :人口10万人当たり |

| C:ITN使用割合(1994~2000) | :人口10万人当たり |

| D:適切な治療を受けている者の割合(1998~2002):% | |

| 国名 | A | B | C | D |

| ニジェール | 1,998 | 469 | 1,693 | 48 |

| マリ | 2,046 | 454 | 4,008 | |

| アンゴラ | 1,624 | 354 | 8,773 | 63 |

| シエラレオネ | 1,481 | 312 | 61 | |

| ブルキナファソ | 1,444 | 292 | 619 | |

| マラウイ | 1,288 | 275 | 25,948 | 27 |

| モザンビーク | 1,159 | 232 | 18,115 | |

| コンゴ民主共和国 | 1,000 | 224 | 2,960 | 45 |

| チャド | 1,008 | 207 | 197 | 32 |

| リベリア | 1,004 | 201 | 26,699 | |

| ギニア | 1,037 | 200 | 75,386 | |

| ルワンダ | 1,049 | 200 | 6,510 | 13 |

| エチオピア | 1,006 | 198 | 556 | 3 |

| マダガスカル | 904 | 184 | 61 | |

| ベニン | 960 | 177 | 10,697 | 60 |

| 赤道ギニア | 769 | 152 | 2,744 | 49 |

| ウガンダ | 650 | 152 | 46 | |

| ギニアビサウ | 749 | 150 | 2,421 | 58 |

| ブルンジ | 714 | 143 | 48,098 | 31 |

| ザンビア | 721 | 141 | 34,204 | 58 |

出所:UN Statistics Division(元データはWHO、UNICEF)をもとに作成

さらに、中間目標の「上記の人々が予防を受けられるようになる」については、予防の定義が明確ではないが、ITNへのアクセスがあること、とすると、

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_series_results.asp?rowID=645

に、サーベイの結果が記載されている。これも、ほとんどの国で単年の情報しか得られていないため、有効性の比較として、用いることはできない。なお、ほとんどの国で10%以下である。今後、経年的な情報が得られれば、ITNへのアクセスの指標として有効であり、イニシアティブの評価に有用であると思われる。

中間目標「少なくともマラリア感染のリスクがある妊婦の60%が信ずるに足る、苦痛を軽減する治療にアクセスできる」も、マラリア罹患者妊婦のサーベイを行わないと情報をえることができず、MDGsも、それに該当する項目が存在しない。したがって、情報入手は不可能であり、指標としては用いられていない。

表2-4 結核登録患者(喀痰塗抹陽性初回治療)の治療結果(主な国) 単位:%

| 国 名 | 治療成功率 | |

| 1999年登録 | 2000年登録 | |

| バングラデシュ | 81 | 83 |

| ブータン | 85 | 90 |

| ボリビア | 74 | 79 |

| カンボジア | 93 | 91 |

| 中国 | 96 | 95 |

| エチオピア | 76 | 80 |

| ガーナ | 55 | 50 |

| インド | 82 | 84 |

| インドネシア | 50 | 87 |

| 日本 | 76 | 70 |

| ケニア | 78 | 80 |

| ラオス | 84 | 82 |

| モンゴル | 86 | 87 |

| モザンビーク | 71 | 75 |

| ミャンマー | 81 | 82 |

| ネパール | 87 | 86 |

| ニカラグア | 81 | 82 |

| ナイジェリア | 75 | 79 |

| フィリピン | 87 | 88 |

| タイ | 77 | 69 |

| タンザニア | 78 | 78 |

| ベトナム | 92 | 92 |

| ジンバブエ | 73 | 69 |

結核についての疫学的な指標はNo.23であるが、有病率(prevalence rate)は、有病率調査(prevalence survey)が行われている少数の国(中国、韓国、カンボジア、フィリピンなど)を除いて推定値であり、さらに、有病率調査が行われている国においても毎年行われるわけではないので、調査が行われている年(5-15年毎)を除いて推定値となる。また、死亡率もマラリア死亡率と同じく推定値である。よって、5年ごとに有病率調査が行われている国(世界で韓国のみ)を除いて、2乃至5年の変化を知るためには、これらの値を基に増加減少を判断するのは困難と思われる。指標No.24はDOTSによる患者発見率と治療成功率であるが、DOTSでの患者発見率の母数は罹患率(年間患者発生数)の推定値であるので疫学的な意義付けは困難である。治療成功率は疫学的な指標ではないが、治療成功率がよい場合、エイズなど患者を増やす要因が大きくなければ、長期的には結核患者が減少することが証明されている。よって、治療成功率の値がよければ、疫学的な指標の改善につながると判断されるため、その値を有効性の指標とした。(表2-4参照、全体は別添資料1-2参照)

なお、中間目標「結核患者の70%が診断を受け、そのうち、85%が完治する」については、治療成功率85%を意味し、治療完了率の指標と一致する。「70%が診断を受け、」については、結核患者の罹患率の情報が必要である(罹患者中見つかったものの割合が70%以上)。罹患率は直接得られる情報ではなく、推定によってしか得ることができず、推定の信頼度については必ずしも高いものではないため、今回の検討では、完治者の割合のみを検討することとした。なお、治療完了率自体は、トレンドとして情報をえるべきものではなく、それぞれの年で達成すべき目標(85%)である。

表2-5 確認されたポリオ患者数(1999-2003年)主な国 単位:人

| 国 名 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |

| ナイジェリア | 981 | 638 | 56 | 202 | 258 |

| インド | 2817 | 265 | 268 | 1600 | 197 |

| パキスタン | 558 | 199 | 119 | 90 | 88 |

| ニジェール | 56 | 33 | 6 | 3 | 17 |

| ガーナ | 3 | 104 | 8 | ||

| アフガニスタン | 150 | 120 | 11 | 10 | 7 |

| ブルキナファソ | 5 | 1 | 6 | ||

| チャド | 110 | 60 | 3 | ||

| トーゴ | 1 | 1 | |||

| エジプト | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 |

| レバノン | 1 |

(http://www9.who.int/vaccines/casecount/)統計をもとに作成

ポリオはMDGsの対象疾患ではないため、ミレニアム開発指標には含まれず、また、沖縄感染症対策国際会議においても中間目標が設定されていない。ポリオは現在根絶段階にありサーベイランスが整っているため、根絶国であるか否か、根絶国でない場合は報告患者数によって、疫学的な指標と考えることができる。(表2-5参照、全体は別添資料1-3参照)

5.2 有効性の評価に影響を及ぼす因子

ミレニアム宣言においては、罹患者数の減少を目標としているが、罹患者数の減少を達成しなかったから対策が有効ではなかった、あるいは達成したから対策が有効であった、と判断することは必ずしも適切ではない場合がある。ここでは、感染症対策の有効性の指標の設定の問題点について理論的考察を行う。

5.2.1 罹患者数の定義と測定方法

罹患者数、といった場合、測定方法が問題となる。定義については、有病者数(その時点で疾患を持っている人数)、新規罹患者数(その年に新たに罹患した人数)、有感染者数(その時点で感染している人数)、新規感染者数(その年に新たに感染した人数)のいずれを判断材料とするか、によって異なってくる。エイズの場合、対策の影響でまず減少に転じるのは、新規感染者数である。しかし、HIV陽性者は数年あるいはそれ以上生存するため、数年前あるいはそれ以上前に新たに感染した人数よりも少ない人数が新たに感染するという状況にならないと有感染者数は減少に転じない。また、HIVが陽性になってからエイズを発病するまで数年またはそれ以上かかるので、新規感染者数が減少に転じてから数年以上経たないと新規罹患者数は減少に転じない。最も減少に転じるのが遅いのはエイズ有病数となる。よって、減少を早期に見たい場合は、HIVが新たに陽性となった人数を検討することとなる。その人数を直接知ることはできないので、様々なセンチネル・サーベイランスの結果から判断することとなる。15-24歳のHIV陽性率というミレニアム開発指標は、新規感染者数に近いため、有意義であるが、その数字が得られている国は少ない。センチネル・サーベイランスでよく採られている情報は、妊婦のHIV陽性率である。これらの情報を基に、国連では、HIV陽性率、HIV陽性者数の推定を行っているが、推定値である。

結核の場合は、発病から転帰(死亡または治癒)までの期間がエイズより短く、先進国で患者報告システムがかなり完備されていれば新たな発病者数が患者報告から容易に推定できる。しかし、報告システムが完備されていない場合、有病率実態調査を行うことになるが、その実施には時間と金がかかる。10年の期間では、韓国、中国、フィリピンなどで時系列の変化を知ることができるものの、ほとんどの国では有病率実態調査は行われていない。そのほかの場合、罹患者数の推定の信頼性は高くない。そのため、治癒率、治療完了率が高ければ、結核の疫学状況に好影響をもたらす、との疫学的な情報により、治癒率、治療完了率を追跡している国が多い。

ポリオの場合は、サーベイランス(AFPの報告、ポリオ疾患の報告)が完備されているか否かが重要であり、その報告に基づいて、新たな罹患者数を把握することが可能である、多くの国では、WHOの協力でサーベイランスシステムの強化がおこなわれ、マラリアなど他の疾患に比して、信頼できるサーベイランスが行われている。

マラリアについては、結核、ポリオと同様、新たな患者発見数の数字の信頼度は、報告システムの信頼度によるが、蔓延国ではそのサーベイランスの信頼性が低い国が多いため、罹患率は、適切な指標とならない。よって、ITNの普及率など近似の指標(Proximal Indicator)を用いる場合がある。

5.2.2 罹患者数の変動に及ぼす対策以外の因子

ポリオ、マラリアの場合、ポリオ、マラリアの感染発病に影響を及ぼす他の疾患はない。エイズの感染に影響を及ぼす他の疾患は、性感染症(STD)である。基本的には、エイズ対策にSTD対策も平行して行われるため、STDによるエイズ感染発病に及ぼす影響が既に考慮され、その影響に関する対策が実施されることになる。

結核の場合は、HIV陽性者では結核をはるかに発病しやすくなるため、結核対策が良好に働いている場合でも、エイズが蔓延した場合、それまで減少していた結核が増加することは、タンザニア、マラウイなどで観察されている。

疾患の蔓延状況の自然史においては、14世紀のヨーロッパの黒死病(ペスト)など大量死亡の後、疾患は自然に終息に向かったように、罹患者数が自然に増加し、減少する場合もある。よって、対策が講じられたがゆえに、その増加、減少にどう影響を及ぼしたか、は何も行わなかった場合との比較としてしか判断すべきではない。しかしながら、何も行わなかった場合の状況は実際には得られない。したがって、何も行わなかった場合の予測される経過と目標とすべき値に対して、実際の経過はどうであったかを検討し、疾患対策の有効性を検討する必要がある。

5.2.3 対策の効果として罹患者数が変動するまでの期間

ポリオの場合、予防接種の強化とともに、その罹患者数の減少は速やかに起こる。

結核の場合、アメリカの一部地域で結核対策の手を緩めたがゆえに患者が増加し始めたのは1989年頃からである。その頃から対策を強化し、減少に転じたのは1993年である。そのように、対策の強化と実際の疫学的変化の出現との間には、数年の差がある。

その他の疾患については、対策の強化と、罹患者数の変動までの期間について、明確な議論はなされていないが、結核と同じく慢性疾患であるエイズでは、その効果が出るまで一定の年数が必要と推定される。

5.3 日本の寄与度の測定についての課題

ドナーが一つである場合でも、ドナーと被援助国の間の関係から、ドナーが疾患の減少にどれだけ寄与したかの測定は容易ではない。ドナーの貢献度と被援助国の貢献度を定量化することは難しい。ただし、すでに多くの国は、国際的な標準に則って疾患対策プログラムを作っており、ドナー、国際機関に対してもそのプログラムの中での活動を要請している。疾患対策プログラムの中での援助であれば、その貢献度の定量化は難しいとしても、指標の変化に影響を及ぼしたことをドナー、被援助国、及びそれ以外の機関も認識し得る。各ドナーの援助は、プロジェクト援助から、各国のプログラムの一部として参画する援助へと変わりつつあるが、例えば英国の場合、国のプログラムの決定に影響力を及ぼし、かつ、そのプログラムの中でNGOあるいは国際機関、政府などと契約し保健プログラムに沿った活動を支援している。北欧などでは、バスケット・ファンドとして資金協力を行い、活動は当該被援助国政府が行っている。世銀などのローンも同様の資金援助としての効果をもつ。米国(USAID)などは、NGOに資金を流し、NGOが被援助国政府のプログラムに沿った活動を行うことが多い。WHO、UNICEFなどは、被援助国側では人件費を払えない部分の活動を行うスタッフを雇用し、そのスタッフが被援助国が行うべき活動を行っているところが多い。こうした被援助国の保健プログラムを支援している国際機関(世銀、WHO等)やUSAIDでは、当該国でのプログラムの達成度を、自らの組織による支援の有効性を測るための基本的な指標(援助の成功、不成功の判断の根拠)と考えている。わが国もポリオ対策分野などでは、当該被援助国のポリオ対策プログラムの一部を担っており、当該被援助国のポリオ対策の達成度は、わが国の支援の有効性を反映しているといえる。しかし、それ以外の感染症対策支援(例えば技術協力プロジェクト)によっては、被援助国の感染症対策に係る国家プログラムに関係しつつも、独自の活動を展開している場合も多い。こうした支援は、技術移転のモデル作りを目指しており、プロジェクトの企画・立案の段階から支援対象地域を限定し、プロジェクト毎に独自の指標を設定している。よって、たとえドナーが一つであった場合でも、当該ドナーの支援が被援助国の感染症対策プログラムの中に位置付けられていない場合、感染症対策に対する支援の貢献度についての議論は非常に困難であり、疾患減少の疫学的な変化に対する貢献についての直接的な主張は困難である。