地球温暖化対策関連ODA評価

調査報告書

第1章 地球温暖化対策関連ODAの必要性

(1) 地球温暖化防止へ向けた国際協力への貢献

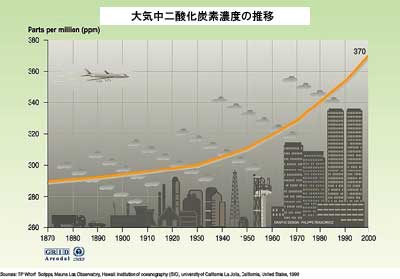

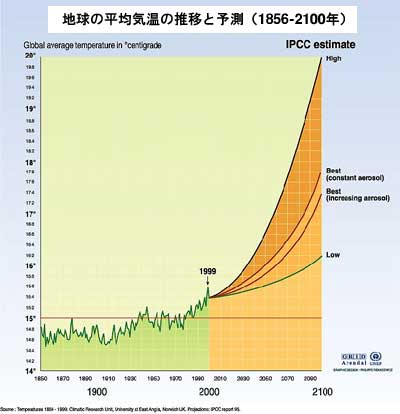

地球温暖化問題とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガス(Greenhouse Gas: 以下GHG)が大気中の濃度を増加させることにより、地球全体として、地表および大気の温度が追加的に上昇し、自然の生態系および人類に悪影響を及ぼすものである。下図からも分かる通り、大気中の二酸化炭素濃度と地球の平均気温の推移は、近年指数関数的な上昇カーブを描いており、二酸化炭素濃度は200年前と比べ約30%増加している。その予想される影響の大きさや深刻さから見れば、地球温暖化問題は、まさに人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つであるといえる。

図表 2100年頃までの大気中CO2濃度の推移

出所) " Vital Climate Graphics" 国連環境計画/GRID-Arendal より野村総合研究所作成

図表 1856~2100までの地球の平均気温の推移と予測

出所) " Vital Climate Graphics" 国連環境計画/GRID-Arendal より野村総合研究所作成

このような人間社会の持続的な発展に対する地球規模のリスクに対し、国際社会は1992年に「気候変動に関する国際連合枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change=以下「UNFCCC」)」を採択し(発効は1994年)、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中のGHG濃度を安定化させること」を究極的な目的として国際的な協力体制の下に取り組んでいくとしており、我が国も1992年6月に同条約に署名、1993年5月に締結している。

また、1997年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(The Conference of the Parties:COP3)では、先進国のGHGの削減を法的に義務付ける京都議定書が採択され、我が国は1990年レベルと比べてGHG排出量を6%削減することが課せられている。

京都議定書では、「過去および現在における世界全体のGHG排出量の最大部分を占めるのは"先進国において"排出されたもの」であり、また「途上国における一人当たりの排出量は依然として比較的少ない」ことから、開発途上国(以下、「途上国」)はGHG削減の義務を負わされていない。しかしながら、2010年頃には途上国からのGHG排出が先進国の排出を上回ると予想されており、途上国におけるGHG排出削減は、長期的に見た場合には、地球温暖化防止にとって非常に重要といえる。

UNFCCCでは、全締約国に「共通だが差異のある責任」を果たすことを求めており、日本が途上国におけるGHGの排出削減や吸収、そして気候変動への適応という地球温暖化対策(以下、温暖化対策)に取り組むことは、国際的な温暖化防止に向けた協力に貢献するものであり、我が国としても積極的に進めていく必要がある。

また、UNFCCCでは、削減義務のない非附属書I国(=途上国)であっても、GHGインベントリを含む国別報告書の提出は義務となっており、途上国の多くは、そのためのノウハウや資金での支援を必要としている。途上国によるUNFCCC義務の履行を支援することもまた、国際的な枠組みによる温暖化対策への貢献であるといえる。

(2) 被援助国の持続可能な開発への貢献

我が国は、政府開発援助(ODA)大綱において「途上国においては、今なお多数の人々が飢餓と貧困に苦しんでおり、(中略)人道的見地からこれを看過することはできない」としており、被援助国の持続可能な開発への貢献をODAの理念としている。また、1997年6月の国連環境開発特別総会(UNGASS)において発表されたODAを中心とした日本の環境協力政策を包括的に取りまとめた「21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)」では、人間の安全保障や持続可能な開発への貢献を基本理念としている。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によれば、人類がこれまでと同じように社会・経済活動を続ければ、21世紀末には地球の平均気温は今より摂氏2~5度程度上昇し、海水の膨張および極地氷解による9~88cmの海水面上昇とそれに伴う低地・海岸地域の水没のほか、大雨・洪水・旱魃・サイクロン等の増加など気象パターンの変化、中緯度地域の亜熱帯化、砂漠化の進展、農業への影響(穀倉地帯の高緯度シフトなど)、大気環境および水資源への影響、生態系への影響、健康・衛生への影響(マラリアやデング熱など熱帯型疫病の広域化など)など、人間社会への影響が深刻化するとしている。

地球温暖化の推進によって最も影響を受けるのは、自然環境の変化とそれに伴う社会経済環境の変化に最も対応が困難な状況にある途上国と言われており、途上国における削減・吸収・適応という温暖化対策への政府開発援助(以下「温暖化対策ODA」)は、被援助国の持続可能な開発へも貢献するものであり、我が国としても積極的に推進することが望まれる。

|

図表 持続可能な開発に貢献する温暖化対策ODAの例

|

||||||||

| 出所)野村総合研究所作成 |

(3) 地球温暖化問題における日本の国益への貢献

我が国は、京都議定書において、2008-2012年(第一約束期間)までに対1990年比で6%のGHG排出量を削減することが定められているが、1999年現在で既に6.8%の増加となっている。既に我が国の削減余地が他の先進国より厳しい状況にあり、目標達成のためには厳しい取組が求められる状況になっている。

一方で、今後予想される世界のGHG排出量を見ると、増加分の大部分は途上国から排出されると予想されている。今後、GHG排出量増加の大半を占める途上国での排出削減が進まなければ、京都議定書の第2約束期間以降での先進国の削減目標がより厳しくなることが予想される。

このような状況下、途上国でのGHG排出量の削減を支援することは、たとえ削減クレジットが得られなくとも長期的には日本国内での高コストによる排出削減圧力を緩和することにつながることから、我が国にとってもメリットがあるといえる。

また、UNFCCC締結国会議において、先進国対途上国、EU対日米を中心とする交渉グループといった構図での厳しい議論と交渉が今後も予想される中、日本が国内のみならず国際協力の下で温暖化対策に積極的に取り組んでいくことは、我が国の立場に対する理解を深めるという意味合いからも重要であるといえる。

図表 持続可能な開発に貢献する温暖化対策ODAの例

出所)産業構造審議会第5回地球環境部会資料より

図表 世界のGHG排出量の推移予測

出所)Energy Information Administrationホームページより野村総合研究所作成