第3章 評価結果

3.1. 目的の妥当性に関する評価

文化無償協力は、「開発途上国の文化・教育の発展に対する支援」及び「我が国と開発途上国との文化交流の促進、これに伴うこれら諸国との友好関係及び相互理解の増進」という二つの最終目標を掲げ、以下のような目標体系を持つと考えられる。ここでは、この文化無償協力の目的が我が国の上位援助政策及び国際社会における援助の目的と整合しているか否かを検証した。わが国の上位政策との整合性では、旧ODA大綱(平成4年度策定)、新ODA大綱(平成15年度策定)及び中期政策の内容と比較した。また、国際社会における援助の目的との整合性では、ミレニアム宣言及びミレニアム開発目標、DAC新開発戦略、その他文化・教育に関する国際的合意の内容と比較した。

3.1.1. 我が国の上位援助政策との整合性

| (1) |

政府開発援助大綱

政府開発援助大綱(ODA大綱)は、ODA戦略の根幹をなす政策であり、ODAについて、内外の幅広い支持を得るとともに、援助を一層効果的・効率的に実施するために平成4年に策定された。その後、策定から10年余りを経て、ODAを取り巻く情勢の変化に対応すべく、平成15年に見直しが行われた。

| 1) |

平成4年策定ODA大綱5

平成4年に策定されたODA大綱では、基本理念のひとつとして開発途上国の離陸へ向けて自助努力を支援することが謳われており、その手段として人づくりの必要性が指摘されている。文化無償協力の最終目標のひとつ、「開発途上国の文化・教育の発展に対する支援」は、この文脈に合致していると判断できる。

同じくODA大綱の基本理念の中では、ODA実施の目的として我が国と開発途上国との友好関係の一層の促進が掲げられているが、これは文化無償協力のもうひとつの最終目標である「我が国と開発途上国との文化交流の促進、これに伴うこれら諸国との友好関係及び相互理解の増進」と合致している。したがって、文化無償協力の目的は政府開発援助大綱に掲げられているODA実施の目的に沿っていると言える。

|

| 2) |

平成15年策定ODA大綱6

平成15年に策定された新しいODA大綱は、ODAの戦略性、機動性、透明性、効率性を高めるとともに、幅広い国民参加を促進し、我が国のODAに対する内外の理解を深めるために改定されたものである。新しいODA大綱では、ODAの基本方針として「開発途上国の自助努力支援」、「人間の安全保障の視点」、「公平性の確保」、「我が国の経験と知見の活用」、「国際社会における協調と連携」の5点を掲げている。これらのうち、特に「開発途上国の自助努力支援」にあげられている人づくりの必要性に関しては、文化無償協力の最終目標である「開発途上国の文化・教育の発展に対する支援」が合致している。また、「我が国の経験と知見の活用」については、文化無償協力が我が国の文化に係る理解浸透及び教育の振興を目指していることで、これに寄与するものと考えられる。

さらに、ODAの目的として、各国との友好関係や人の交流の増進が掲げられており、これは文化無償協力の2つの最終目標のうちのひとつ、「我が国と開発途上国との文化交流の促進、これら諸国との友好関係及び相互理解の増進」と一致する。したがって、文化無償協力の最終目標は、ODA大綱にて掲げられている目的と方向性を共にしていると言える。

|

|

| (2) |

政府開発援助(ODA)中期政策7

ODA中期政策は、それまでODAの援助総額目標として策定されてきた5ヵ年計画「中期目標」に代わり、平成11年に策定された。ODA中期政策は、我が国ODAの基本的考え方、重点課題、地域別援助のあり方等を明らかにするものである。この中期政策は、開発援助の目的を人の生活環境の向上にあるとしており、文化無償協力が開発途上国の文化・教育の発展支援を目標としていることと共通している。

さらに、ODA中期政策の具体的内容については、7つの重点課題を参照する。7つの重点課題のうち「人材育成・知的支援」においては、「高等教育を含む教育部門や、職業訓練分野での支援の重視」、「我が国の文化に対する諸外国の理解増進・・・(以下略)にも重要な役割を果たす日本語教育への支援を積極的に行う」ことが掲げられている。文化無償協力の2つの最終目標、すなわち「開発途上国の文化・教育の発展に対する支援」及び「我が国と開発途上国との文化交流の促進、これら諸国との友好関係及び相互理解の増進」は、いずれもODA中期政策に掲げられている重点課題のひとつである人材育成のための施策の方向性と一致している。

|

3.1.2. 国際社会における援助の目的との整合性

| (1) |

ミレニアム宣言及びミレニアム開発目標8

2000年9月、ニューヨークの国連本部で開催された国連ミレニアム・サミットには147の国家元首を含む189の加盟国代表が参加した。同サミットでは、紛争、貧困、環境、国連強化など幅広いテーマについて議論がなされ、最後に国連総会決議として「ミレニアム宣言」が採択された。さらに、このミレニアム宣言に基づき、1990年代に開催された主要な国際会議やサミットなどで採択された国際開発目標を統合してまとめたものが「ミレニアム開発目標」である。

ミレニアム宣言では、「平和、安全及び軍縮」、「開発及び貧困撲滅」、「共有する環境の保護」、「人権、民主主義および良い統治」などのテーマごとに方向性が示されている。宣言では、尊重されるべき人権として文化的権利についても言及していることから9

、文化無償協力は国際社会における援助の目的に沿ったスキームと位置づけることができる。

|

| (2) |

経済協力開発機構開発援助委員会(OECD-DAC)21世紀に向けて:

開発協力を通じた貢献=新開発戦略10

経済協力開発機構(OECD)開発援助委員会(DAC)の新開発戦略(正式名称は「21世紀に向けて:開発協力を通じた貢献」)は、1996年5月、OECDのDAC第34回上級会合において、21世紀の援助の目標を定めるものとして採択されたものである。この開発戦略は、地球上のすべての人々の生活向上を目指し、具体的な目標と達成すべき期限を設定している。この新開発戦略は、大きく3つのテーマ、すなわち経済的福祉、社会的開発、環境の持続可能性と再生から構成されている。

これら具体的な戦略では、教育の重要性が指摘されており、社会開発の目的のひとつとして、経済、社会、文化的生活への参加があげられている。これは、文化無償協力の目的である「開発途上国の文化・教育の発展を支援すること」と一致していると判断できる。

|

| (3) |

国際開発における文化的側面での方向性を定めた国際的合意

国際社会における援助潮流との整合性をみるため、文化・教育に関する国際的な合意との整合性を検証した。ここでは、国際的合意の代表的なものとして、1)UNESCO世界遺産委員会「ブダペスト宣言」、2)UNESCO文化政策に関する政府間会議「開発のための文化政策行動計画」、3)カナナスキス・サミット「万人のための教育への新たな焦点」をとりあげた。

| 1) |

UNESCO世界遺産委員会「ブダペスト宣言」11

国際社会における文化財・文化遺産保護に向けた活動は、1972年に採択されたUNESCO、「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)」12 の精神に則り進められている。その活動の意義を再確認し、今後の推進方向を打ち出している代表的な国際的宣言は、2002年にUNESCO世界遺産委員会で採択された「ブダペスト宣言」である。同宣言では、国際社会に対して6項目の決意を示しているが、そのうち、文化遺産保護のための国際協力及び教育・研究等による世界遺産に対する認識の強化の2点については、文化無償協力の長期的成果として期待されている「文化財・文化遺産に対する理解の深化」と共通している。

|

| 2) |

UNESCO文化政策に関する政府間会議「開発のための文化政策行動計画」13

国際開発の文脈における芸術等の文化を保護・奨励する代表的な活動として、UNESCOが運営する「開発のための文化政策に関する政府間会議」があげられる。同会議は1982年の「文化政策に関するメキシコ宣言」14の精神に則って活動しており、最近では1998年にストックホルムで「開発のための文化政策行動計画」を採択した。同行動計画では、基本原理として世界人権宣言における文化的権利を保障するために文化を利用したり参加できる環境を構築することは必須としている。これは、文化無償協力の「文化に係る理解の浸透や開発途上国の文化・教育の発展を支援する」という目的と一致していると判断できる。

さらに、同行動計画では、各国政府に要求している具体的な行動として、「都市化、グローバル化、技術革新による試練に対応すべく国際的に文化協力を進めること」、「文化政策を策定・実施に必要な教育や文化的研究を進めるための資源を確保すること」などがあげられている。文化無償協力は、この観点からも「開発のための文化政策行動計画」と方向性を共にしていると言える。

|

| 3) |

カナナスキス・サミット「万人のための教育への新たな焦点」15

教育に関する国際社会の取り組みは、UNESCOのEducation for All: EFAに代表されている。2002年、カナダのカナナスキスで開催された先進国首脳会談(カナナスキス・サミット)では、「万人のための教育への新たな焦点」が採択された。これは、2000年の世界教育フォーラム会議(ダカール)で採択された「ダカール行動枠組み」16に則ったものであり、「教育の全ての側面における質の向上」、「現場での効果的対応」、「資源の開放」の必要が指摘されている。これらの原点となるのが1990年3月にタイのジョムティエンで開催された「万人のための教育世界会議」で採択されたジョムティエン宣言である17。同宣言では、世界人権宣言に規定されている教育を受ける権利を万人が行使できる状況を実現するためには、初等教育に加えて高等教育が重要であること、科学的・技術的知識へのアプローチが可能な教育が必要であることが指摘されている。

このように国際社会では、教育及び職業訓練の機会を誰もが公平に利用できる状況をつくることの必要性を謳っており、文化無償協力が開発途上国における教育の振興を目標としていることと方向性を同じくしていると判断できる。

|

|

3.1.3. まとめ

以上のように、文化無償協力の目的は概ね妥当であった。わが国の上位政策との整合性については、文化無償協力の目的は、旧ODA大綱の基本理念、新ODA大綱の目的及び基本方針、ODA中期政策の重点課題と合致している。また、国際社会における援助の目的との整合性についても、ミレニアム宣言、DAC新開発戦略、その他国際的合意と方向性が一致している。

3.2. 結果の有効性に関する評価

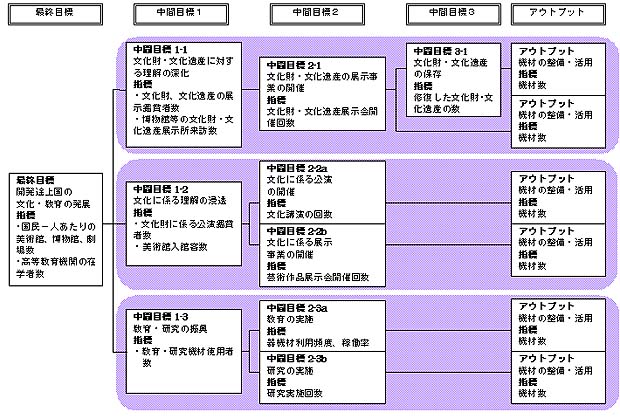

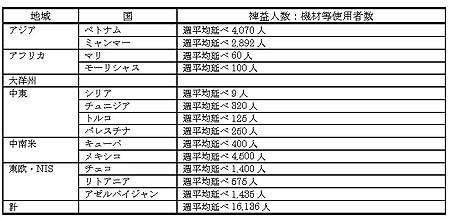

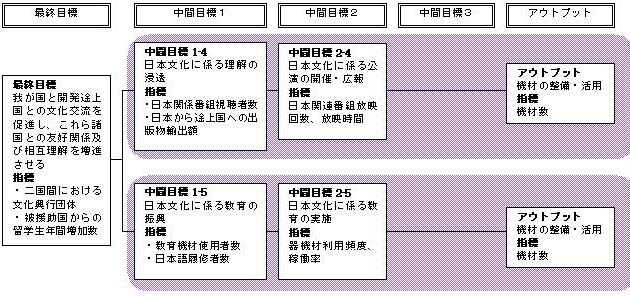

ここでは、文化無償協力の結果について、文化無償協力スキームをインプット→アウトプット→中間目標→最終目標、というロジックに沿って体系的に整理し、測定指標を設定した上で、それぞれの目標達成度を検証した。その際、文化無償協力の最終目標が、「開発途上国の文化・教育の発展」及び「わが国と開発途上国との文化交流を促進し、これら諸国との友好関係及び相互理解を増進すること」の2つであることから、それぞれの最終目標毎に検証を行った。

3.2.1. 開発途上国の文化・教育の発展に関する目標達成状況

最終目標1の「開発途上国の文化・教育の発展」は、「文化財・文化遺産に対する理解の深化」、「文化に係る理解の浸透」、「教育・研究の振興」という3つの中間目標を持つ。最終目標を達成するには、文化無償協力以外にも多くの要因があるため、最終目標の達成度と文化無償協力の関係を証明するには至らなかったが、ここでは3つの中間目標の達成度をインプット→アウトプット→(中間目標3)→中間目標2→中間目標1というロジックの流れに沿って分析した。

| (1) |

文化財・文化遺産に対する理解の深化の達成度について

中間目標1-1「文化財・文化遺産に対する理解の深化」は、投入された機材が活用され、中間目標3「文化財・文化遺産の保存」及び中間目標2「文化財・文化遺産の展示事業の開催」が達成されてはじめて実現される。ここでは、以下の通り、それぞれの段階における達成度を検証した。

| 1) |

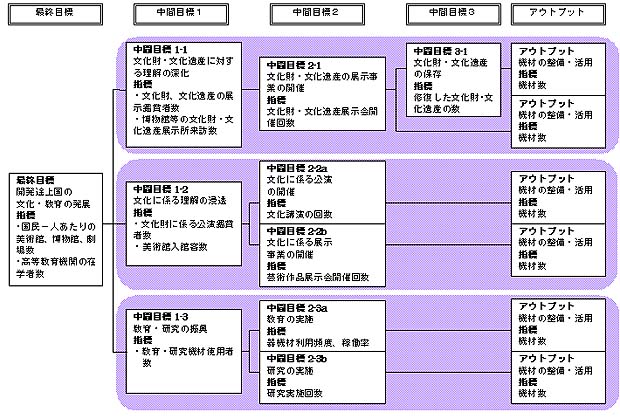

インプット及びアウトプット

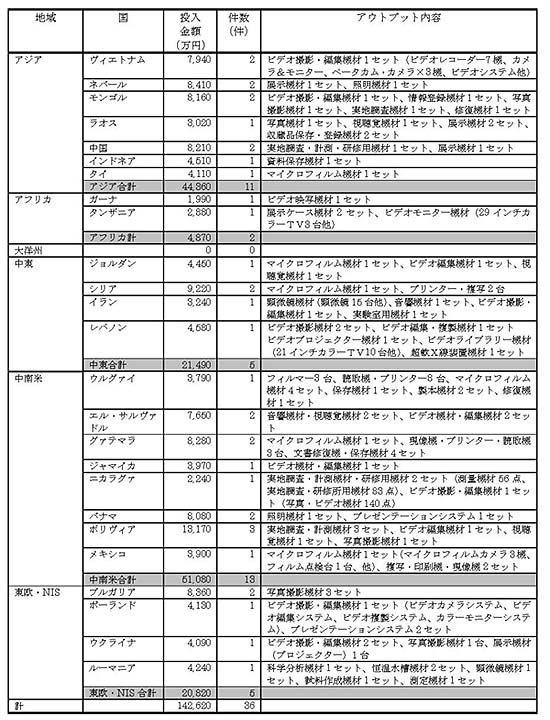

「文化財・文化遺産に対する理解の深化」に関連する案件は、文化財・文化遺産の保存を支援する30案件、文化財・文化遺産の展示事業に関連する6案件であった。これらの総額は14億2,620万円であり、これは評価対象文化無償協力案件へのインプット総額の21%にあたる。

これらの投入によるアウトプットは、マイクロフィルム機材が8セット、ビデオ撮影・編集機材が11セット、音響・視聴覚機材が5セット、プリンター、複写、読取機、フィルマーが18台、写真撮影機材(カメラ、照明器具、顕微鏡等)が7セット、実地調査・計測、研修用機材が7セット、展示機材が5セット、文書等収蔵品修復・保存、製本機材が11セット、収蔵品及び情報登録機材(コンピュータ等)が1セット、プレゼンテーションシステムが3セット、照明機材が2セットであった20。

これらを地域別に見ると、中南米の13件が最も多く、次にアジアが11件、中東、東欧・NISがそれぞれ5件、アフリカが2件である。

中南米地域では13案件について総額5億1,080万円が投入され、次のようなアウトプットがあった。プリンター・複写・読取機・フィルマー・現像機16台、マイクロフィルム機材6セット、文書等収蔵品修復・保存・製本8セット、音響・視聴覚機材3セット、ビデオ機材・編集機材5台、実地調査・計測・研修用機材5セット、照明機材1セット、プレゼンテーションシステム1セット、写真撮影機材1セット。

アジア地域では11案件について総額4億4,360万円が投入された。また、次のようなアウトプットがあった。ビデオ撮影・編集機材2セット、展示機材4セット、照明機材1セット、文書等収蔵品修復・保存・製本機材3セット、情報登録機材1セット、写真撮影機材2セット、実地調査・計測・研修用機材2セット、視聴覚機材1セット。

中東地域において実施された5案件のインプット総額は2億1,490万円であり、それによるアウトプットはマイクロフィルム機材2セット、ビデオ編集機材1セット、視聴覚機材1セット、プリンター・複写機材2台であった。

東欧・NIS地域では、5案件について総額2億820万円が投入された。また、それらによって、ビデオ撮影・編集機材3セット、写真撮影機材4セット、プレゼンテーションシステム2セット、展示機材1台のアウトプットがあった。

アフリカ地域において実施された2案件のインプット総額は4,870万円であり、ビデオ映写機材1セット、展示ケース機材2セット等のアウトプットがあった。

|

| 2) |

文化財・文化遺産の保存(中間目標3-1)

次に、1)で見てきた機材を活用することによって、どの程度文化財・文化遺産が保存・修復されたのかを検証した21。

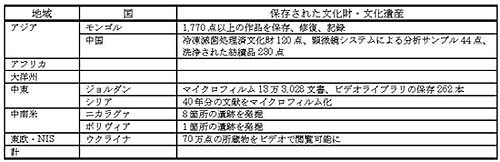

修復された文化財・文化遺産を情報収集が可能な範囲で見ると、13万3,028部の文書及び40年分の様々な文献をマイクロフィルム化した他、文化遺産の測定・登録が1,770点以上、ビデオ閲覧可能となった展示品が70万点、発掘された遺跡が9箇所、冷凍滅菌処理済文化財が120点、超音波洗浄機で洗浄された紡績品が230点などであった。

地域別には、保存・修復した文化財・文化遺産の数が多いのはNIS(ウクライナ1件:展示品70万点をビデオで記録)と中東(シリア、ヨルダン各1件:マイクロフィルム13万3,028文書、40年分の文献、フィルムビデオ62本、書籍262本)であった。

|

| 3) |

文化財・文化遺産の展示事業の開催(中間目標2-1)

また、1)及び2)で見たように、供与された機材を活用し、文化財・文化遺産を修復したことにより、どの程度これら文化財・文化遺産についての展示会が開催可能になったのかについて検証した22。

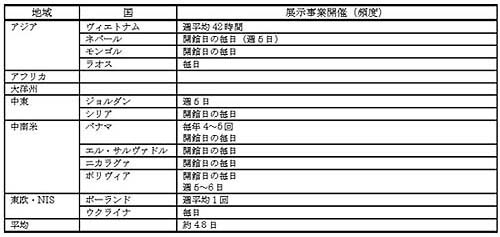

展示会の開催回数・頻度は、週5~7日が最も多く11件、その他、週1回が1件、毎年4~5回が1件などであった。また、地域別にみると、中南米地域における開催回数が最も多く、以下アジア地域、中東地域、東欧・NIS地域であった。これらを平均すると、週平均4.8日の開催状況であり、文化無償協力が展示事業の開催に貢献していると考えられる。

|

| 4) |

文化財・文化遺産に対する理解の深化(中間目標1-1)

次に、文化財・文化遺産に関する展示会が開催されたことによって、どの程度文化財・文化遺産に対する理解が深化したのかを測るため、展示会の鑑賞者数を調査した。その結果、数値がわかる範囲で、年間合計115万人が文化無償協力によって保存・修復された文化財・文化遺産の展示会に来訪していた23。これは、対象案件実施国の人口約250人に1人の割合である。

地域別にみると、最も鑑賞者数が多いアジア地域では、鑑賞者数は年間延べ約87万人となっている。次に東欧・NIS地域における鑑賞者数が多く、年間述べ約20万人となっている。その他、中南米地域は年間延べ約7万2,000人、中東地域では、年間延べ約1万2,000人となっている。地域別人口あたりの鑑賞者数をみると、アジア地域においてその割合が最も高く、122人あたり1人が鑑賞している計算となる。次いで東欧・NIS地域の250人あたり1人、中南米地域の1,504人あたり1人、中東地域の1,882人あたり1人である。

|

ここで、文化無償協力によって保存・修復された文化財・文化遺産の展示会鑑賞者数の規模を測るため、各国別の博物館入館者数24との比較を試みた25。例えば、シリアでは文化無償協力による文化財・文化遺産の展示会に年間12,000人が来訪したが、これは同国における博物館・遺跡1件あたりの平均年間来訪者数214人を大きく上回っている。また、パナマの案件では、年間42,000人の鑑賞者が報告されているが、これは同地域案件対象国における博物館・遺跡1件あたりの平均年間来訪者数48,000人とほぼ同程度であった。このように、文化無償協力は文化財・文化遺産に対する理解を深化させるために相応の成果をもたらしているといえる。

|

| (2) |

文化に係る理解の浸透の達成度について

中間目標1-2「文化に係る理解の浸透」は、供与された機材が活用され、中間目標2-2a「文化に係る公演の開催」及び中間目標2-2b「文化に係る展示事業の開催」によって実現される。ここでは、各段階における目標達成度を以下の通り検証した。

| 1) |

インプット及びアウトプット

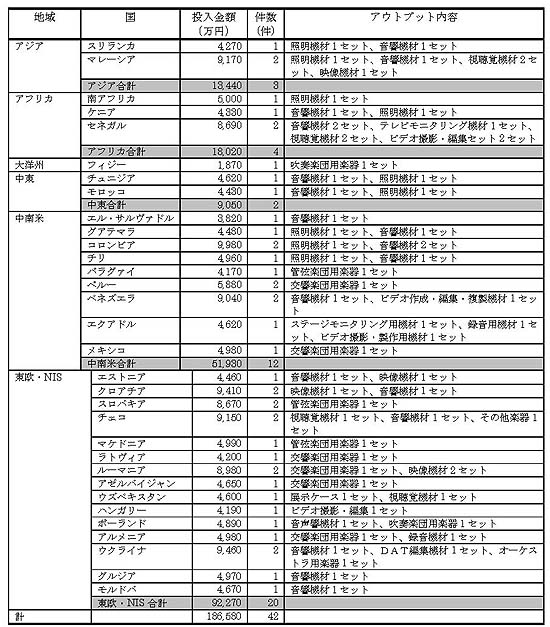

「文化に係る理解の浸透」に関連する案件は、文化に係る公演に関連する35案件及び文化に係る展示事業に関連する7案件の合計42件であった。総額は18億6,580万円であり、これは評価対象である文化無償協力総額の28%にあたる。

これらの投入によるアウトプットは、照明機材が6セット、音響機材が10セット、映像機材が5セット、視聴覚機材が4セット、交響楽団用楽器が4セット、管弦楽団用楽器が3セット、吹奏楽団用楽器が1セット、その他の楽器が1セット、展示ケースが1セットであった26。

これらを地域的にみると、東欧・NIS20件、中南米12件が多く、その他ではアフリカ4件、アジア3件、中東2件、大洋州の1件となっている。

東欧・NIS地域において実施された20案件の総額は、9億2,270万円であり、それによるアウトプットは、音響機材3セット、映像機材4セット、管弦楽団用楽器2セット、視聴覚機材2セット、交響楽団用楽器3セット、その他楽器1セット、展示ケース1セットであった。

中南米地域において実施された12案件の総額は5億1,930万円であり、それによるアウトプットは、音響機材5セット、照明機材3セット、管弦楽用楽器1セット、交響楽団用楽器1セットであった。

アフリカ地域において実施された4案件の総額は1億8,020万円であり、それによるアウトプットは、照明機材1セットであった。

アジア地域において実施された3案件の総額は1億3,440万円であり、それによるアウトプットは、照明機材2セット、音響機材2セット、視聴覚機材2セット、映像機材1セットであった。

中東地域において実施された2案件の総額は9,050万円であり、それらによるアウトプットは、吹奏楽団洋楽器1セット、音響機材2セット、照明機材2セットであった。

大洋州地域において実施された1案件の総額は1,870万円であり、それによるアウトプットは、吹奏楽団用楽器1セットであった。

|

| 2) |

文化に係る公演の開催及び文化に係る展示事業の開催(中間目標2-2)

次に、1)で見てきた機材を活用することによって、どの程度文化に係る展示事業が開催されたのかを検証した。

| (a) |

文化に係る公演の開催(中間目標2-2a)

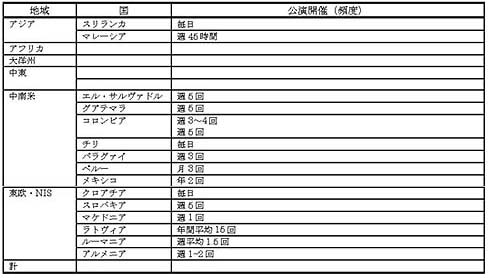

文化に係る公演の開催日数は、週5~7日が8件、週2~4日が2件、週2日未満の開催が6件であった27。これを地域別にみると、公演回数の多い順に、中南米、東欧・NIS、アジア地域となっている。これらを平均すると週約3.7回の開催頻度となっている。メキシコのように年に2回しか公演が行われない場合がある一方で、スリランカのように毎日公演が行われ、文化無償協力で供与された音響機材、照明機材が大いに活用されている例もある。

|

| (b) |

文化に係る展示事業の開催(中間目標2-2b)

芸術作品展示会の開催日数は、週5~7日が2件、週3~4日が2件であり28、東欧・NIS地域では週5~7日が2件、週3~4日が1件、アジア地域では週3日が1件であった。これらの平均は週4.4日であり、適度な開催頻度を維持していると考えられる。

|

|

| 3) |

文化に係る理解の浸透(中間目標1-2)

次に、文化に係る公演及び展示事業が行われたことによって、どの程度文化に関する理解が浸透したのかを測るため、公演及び展示会の鑑賞者数を調査した。例えば、グァテマラにおいては、年間約5万2,000人29が文化無償協力に係る文化公演を鑑賞しており、これは人口約213人に1人の割合である。また、マレーシア、エストニア、チェコ、ウズベキスタンにおける展示会の鑑賞者数の合計は年間約20万人であり30、これは人口約290人に1人の割合となる。地域別では、東欧・NIS地域が年間約17万1,400人と最も多く、次いで中南米地域の年間約5万2,000人、アジア地域の年間約3万1,200人と続いている。

ここで、これらの鑑賞者数の規模を測るため、国別の美術館入館者数統計31と比較した32。具体的な数値は、東欧・NIS地域(チェコ、エストニア、ウズベキスタン)でしか入手できなかったが、東欧・NIS地域における文化無償協力に関連する展示会の鑑賞者数は、年間約17万1,400人と報告されており、これは同地域における美術館1件あたりの平均年間来訪者数約5万4,000人を大きく上回っている。このことから、東欧・NIS地域では文化無償協力によって成果が得られたといえる。

|

|

| (3) |

「教育・研究の振興」の達成度について

中間目標1-3「教育・研究の振興」は、供与された機材が活用され、中間目標2-3a「教育の実施」及び中間目標2-3b「研究の実施」によって実現される。ここでは、各段階における目標達成度を以下の通り検証した。

| 1) |

インプット及びアウトプット

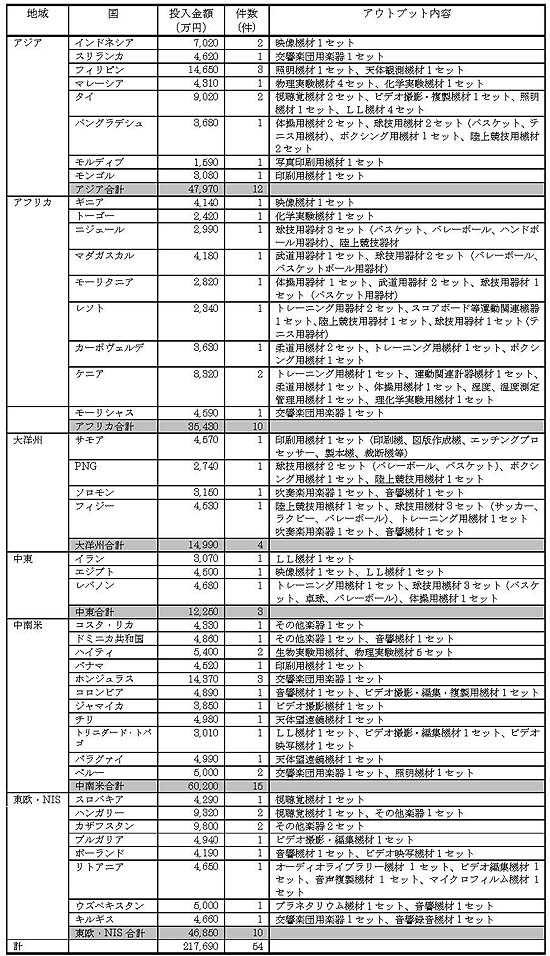

教育・研究の振興については、教育の実施に関連する50案件及び研究の実施に関連する4案件の合計54件の文化無償協力が行われた。総額は21億7,690万円であり、これは今回の評価対象となっている文化無償協力案件総額の33%にあたる。

これらの投入によるアウトプットは、交響楽団用楽器が2セット、その他の楽器が5セット、体操・トレーニング用器材が3セット、武道用器材が3セット、球技器材が7セット、陸上競技用器材が2セット、スコアボード等運動関連機器が1セット、生物実験用機材が1セット、物理実験機材が9セット、化学実験機材が2セット、映像機材が3セット、LL機材が2セット、照明機材が1セット、音響機材が1セット、視聴覚機材が2セット、印刷用機材が2セット、天体観測機材が1セットであった33。

これらを地域別にみると、中南米の15件が最も多く、次いでアジアが12件、アフリカ及び東欧・NISが10件、大洋州が4件、中東が3件となっている。

中南米地域では15案件、総額6億200万円が投入され、交響楽団用楽器1セット、その他楽器2セット、音響機材1セット、生物実験用機材1セット、物理実験機材5セット、印刷用機材1セットが供与された。

アジア地域では、12案件、総額4億7,970万円分の援助が実施され、アウトプットとして映像機材1セット、交響楽団用楽器1セット、照明機材1セット、天体観測機材1セット、物理実験機材4セット、化学実験機材1セットが供与された。

アフリカ地域では、10案件、総額3億5,430万円のインプットによって映像機材1セット、化学実験機材1セット、球技用器材7セット、陸上競技器材2セット、武道用器材3セット、体操・トレーニング用器材3セット、スコアボード等運動関連機器1セットのアウトプットがあった。

東欧・NIS地域において実施された10案件のインプット総額は4億6,850万円で、それによるアウトプットは視聴覚機材2セット、その他楽器3セットであった。

大洋州地域においては、4案件、総額1億4,990万円のインプットがあり、印刷用機材1セットが供与された。

中東地域では、3案件、総額1億2,250万円の投入が行われ、LL機材2セット、映像機材1セットが供与された。

|

| 2) |

教育の実施及び研究の実施(中間目標2-3)

次に1)のインプット及びアウトプットにより、教育及び研究がどの程度実施されたのかを検証した。その際、実施の程度を測る指標として供与された機材の利用頻度及び稼働率を用いることとした。

| (a) |

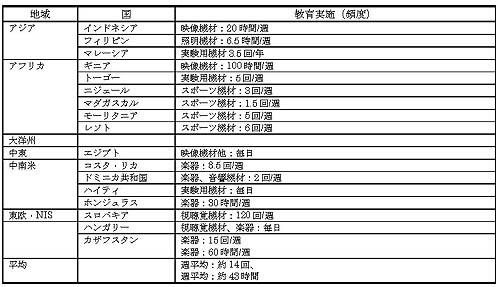

教育の実施(中間目標2-3a)

供与された機材の利用頻度及び稼働率については情報が限られており、また単位も時間と回数が混在しているが、中東地域の映像機材、中南米地域の実験用機材、東欧・NIS地域の視聴覚機材及び楽器など、ほぼ毎日活用されていた。全ての平均では、回数で測定しているものが週14.1回、また、時間で測定しているものは週43.2時間利用されており、概ね適度な使用頻度であると判断される。

|

| (b) |

研究の実施(中間目標2-3b)

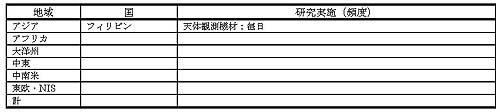

研究の実施のために供与された機材については、アジア地域に供与された天体観測機材についての活用状況のみ情報を入手できた34。この機材は悪天候の日を除いて毎日天体観測のために使用されているが、情報が少ないため、全体としての結論は導き出せなかった。

|

|

| 3) |

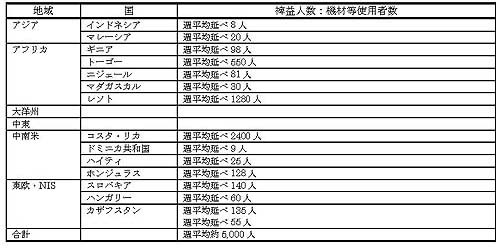

教育・研究の振興(中間目標1-3)

次に、2)でみたように教育及び研究が実施されることによって、どの程度教育及び研究が振興されたのかを検証した。その際、教育及び研究の機材を使用した人数が多ければ、それだけ教育及び研究が振興されたと想定し、文化無償協力で供与された機材の使用者数を測定指標とした。

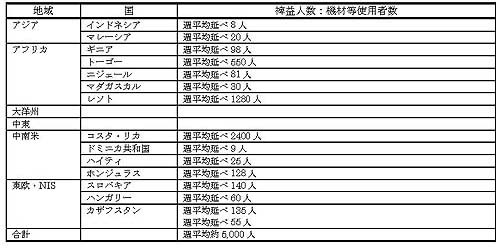

機材等の使用者数は供与案件中15件についてのみ情報を入手できたが、それらの合計で年26万人であった35。これは当該案件が実施された14カ国における人口1,256人あたり1人の割合である。また、これを地域別にみると、供与された機材等の使用者数が最も多いのは中南米地域の週平均延べ2,562人であり、次いでアフリカ地域の週平均延べ2,039人となっている。東欧・NIS地域では週平均延べ390人、アジア地域では週平均延べ28人であった。このように地域によって使用者数にばらつきがあること、また、これらの数値を比較する材料がないため、一般的な判断は困難であった。

(参考)国民あたりの美術館数、国民あたりの博物館数、高等教育機関の在学者数の動向

| (1) |

国民あたりの美術館数36 37

全世界のうち美術館数統計データが入手できた国は57カ国であり、これらの人口あたり美術館数の平均は人口220万人に1館である。一方、文化・教育の発展に関連する文化無償協力が実施された国のうち美術館数データが収集できたのは27カ国であり、これらの人口あたりの美術館数は平均で約340万人に1館である。

|

| (2) |

国民あたりの博物館数38 39

全世界のうち博物館数(遺跡現場、記念碑を含む)統計データの入手できた国は78カ国であり、その平均は人口約80万人に1館の割合である。一方、文化・教育の発展に関連する文化無償協力が実施された国のうち博物館のデータが収集できたのは30カ国であり、これらの平均は人口約97万人に1館であった。

|

| (3) |

高等教育機関在学者数

ここでは、教育・研究の実施が高等教育への進学を促しているという想定のもと、高等教育機関在学者数40についても調査した。しかしながら、援助が実施された国のうち高等教育機関の在学者数は、東欧・NIS地域及びアジア地域で増加しているものの、アフリカ地域、中南米地域では増加率が小さかった。例えば、中南米地域は教育・研究に関する文化無償協力が最も多く実施されているが、コスタ・リカ、ホンジュラスの高等教育在学者数の増加率は平均11%であり、ユネスコデータの全世界116カ国の平均値19%を下回っている。一方、アジア地域では、マレーシアの高等教育在学者数の増加率は24%であり、全世界の平均値を上回っている。アフリカ地域では、トーゴ、マダガスカル、レソトにおける増加率は8%であり、全世界の平均値を大きく下回っている。東欧・NIS地域では、スロバキア、ハンガリー、カザフスタンにおいて、増加率は24%であり、全世界の平均値を上回っている。

|

|

|

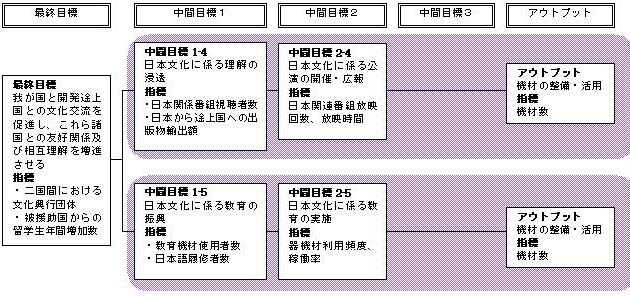

3.2.2. 我が国と開発途上国との文化交流促進によるこれら諸国との友好関係及び相互理解増進に関係する目標達成状況

ここでは、最終目標2の「我が国と開発途上国との文化交流の促進によるこれら諸国との友好関係及び相互理解を増進する」について検証した。最終目標を達成するには、文化無償協力以外にも多くの要因があるため、最終目標の達成度と文化無償協力の関係を証明するには至らなかったが、ここでは、日本文化に係る理解の浸透(中間目標1-4)と、日本文化に係る教育の振興(中間目標1-5)という2つの中間目標1の達成度をインプット→アウトプット→(中間目標3)→中間目標2→中間目標1というロジックの流れに沿って分析した。

| (1) |

日本文化に係る理解の浸透の達成度について

中間目標1の「日本文化に係る理解の浸透」は、投入された機材が活用され、中間目標2「日本文化に係る公演の開催・広報」が達成されることによって実現される。ここでは、以下の通り、インプット、アウトプット、中間目標2、中間目標1の各段階における達成度を検証した。

| 1) |

インプット及びアウトプット

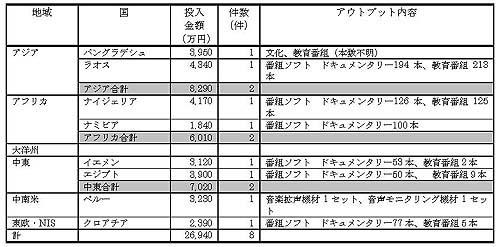

日本文化に係る理解の浸透に関連する案件は、日本文化に係る公演の開催・広報のための8案件、総額は2億6,940万円である。これは評価対象文化無償協力案件へのインプット総額の4%にあたる。これらの投入によってドキュメンタリー番組×194本、教育番組×213本、文化、教育番組(本数不明)がアウトプットとして作成された41。

これらを地域別にみると、アジア、アフリカ、中東にそれぞれ2件、その他中南米及び東欧・NISそれぞれ1件実施されている。アジアでは案件の規模が最も大きく、実施された2案件のインプット総額は8,290万円であり、それによるアウトプットはドキュメンタリー番組194本、教育番組213本、文化・教育番組1セットであった。

|

| 2) |

日本文化に係る公演の開催・広報(中間目標2-4)

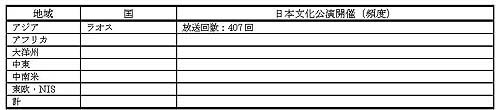

次に、1)で確認したような番組が作成された結果、どの程度日本文化に係る公演や広報が実施されたのかについて、番組放映回数を測定指標として検証した。データが入手可能だったのはアジア地域のみであり、日本関連番組ソフト放映回数は合計407回であったが42、比較材料がないため、この回数が適度であるか否かの判断はできなかった。

|

| 3) |

日本文化に係る理解の浸透(中間目標1-4)

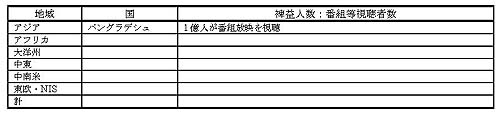

ここでは、2)でみてきたように、日本文化に関する番組が放映されることによって、日本文化に係る理解がどの程度浸透したのかを、日本に関連する番組の視聴者数及び日本からの出版物輸出額を用いて検証した。日本に関連する番組の視聴者数について、具体的な数字が入手できたのはバングラデシュのみであった。バングラデシュでは、総人口の80%にあたる約1億人が日本関連番組ソフトの放映を1回は視聴しており、文化無償協力の効果が確認された。

|

また、出版物の輸出額43について、被援助国全体に対する輸出額は平成11~15年にかけて約50億円から65億円へ伸びており、約6.7%の伸び率を示している。一方、日本文化に係る理解の浸透に関連する文化無償協力を実施した8カ国中、データの入手が可能だった6カ国(バングラデシュ、ラオス、エジプト、ナイジェリア、ペルー、イエメン)については、輸出額の増減が繰り返され、一定の傾向は見られなかった(添付資料10参照)。

|

| (2) |

日本文化に係る教育の振興の達成度について

中間目標1の「日本文化に係る教育の振興」は、投入された機材が活用され、中間目標2「日本文化に係る教育の実施」が達成されることによって実現される。ここでは、以下の通り、インプット、アウトプット、中間目標2、中間目標1の各段階における達成度を検証した。

| 1) |

インプット及びアウトプット

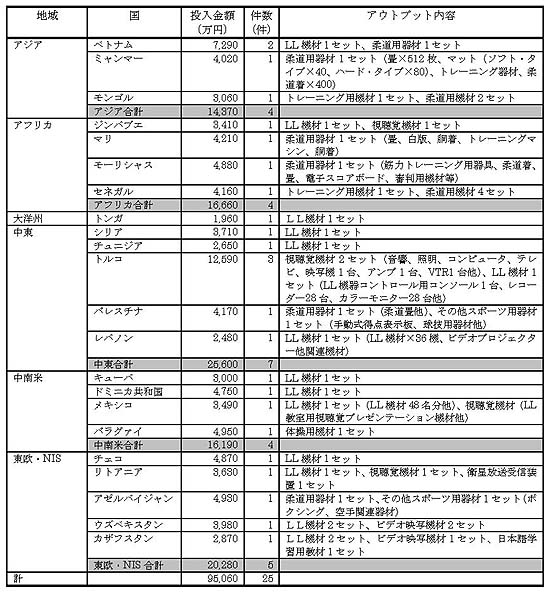

日本文化に係る教育の振興に関しては、教育の実施のための25案件、総額9億5,060万円が供与された。これは評価対象である文化無償協力案件全体の14%に相当する。これらの投入によるアウトプットは、LL機材11セット、視聴覚機材5セット、衛星放送受信装置1セット、柔道用器材6セット、その他スポーツ用器材2セットであった44。

これらを地域別にみると、中東が最も多く7件、次に東欧・NISが5件、アジア、アフリカ、中南米がそれぞれ4件、大洋州1件である。

中東地域では7件、総額2億5,600万円が投入され、LL機材4セット、視聴覚機材2セット、柔道用器材1セット、その他スポーツ器材1セットが供与された。

東欧・NIS地域では、5件、2億280万円であり、LL機材2セット、視聴覚機材1セット、衛星放送用受信装置1セット、柔道用器材1セット、その他スポーツ用器材1セットが供与された。

アジア地域では、4件、総額は1億4,370万円であり、LL機材1セット、柔道用器材2セットが供与された。

アフリカ地域において実施された4案件のインプット総額は1億6,660万円であり、それによるアウトプットはLL機材1セット、視聴覚機材1セット、柔道用器材2セットであった。

中南米地域では、4件、1億6,190万円であり、LL機材3セット、視聴覚機材1セットが供与された。

大洋州地域では、1件1,960万円であった。

|

| 2) |

日本文化に係る教育の実施(中間目標2-5)

次に1)の機材によって、どの程度日本文化に係る教育が実施されたのかを検証するために、機材の利用頻度及び稼働率を調査した。

その結果、具体的数値を入手可能だったのは14件であり、アジアではそれらの利用頻度、稼働率は回数で測定しているもにについては平均で週21.7回、時間で測定しているものについては、週平均35.9時間であり、適度な頻度で使用されていると考えられる。

|

| 3) |

日本文化に係る教育・研究の振興(中間目標1-5)

次に、供与された機材が活用されることによって、日本文化に係る教育・研究がどの程度振興されたのかについて、これら機材の使用者数及び日本語履修者数を指標として検証した。

機材の使用者数は、地域によってばらつきがあるが、週平均で1万6,060人であり45、これを年間使用者数に換算すると延べ83万人に相当する。これは対象となった13カ国の人口で432人あたり1人が毎年使用している計算となるが、比較対象がないため、これが適度であるか否かの判断はできなかった。

|

また、日本文化に係る教育が実施されたことにより日本語学習者が増加するという想定のもと、日本語能力試験受験者数46を調査した。

その結果、日本文化に係る教育の振興に寄与する案件25件が実施された22カ国のうち、日本語能力試験への応募者・受験者があったのは、7カ国(モンゴル、ミャンマー、ベトナム、メキシコ、パラグァイ、トルコ、カザフスタン)である。そのうち、トルコでは3件、ベトナムでは2件の案件が実施されている。全世界で日本語能力試験の応募者数は平成10~14年度の間に86%増加しており、上記7カ国のうち、トルコでは平成10年度の応募者236人が平成14年度には185人となり、約20%減少しているものの、ベトナム、カザフスタン、モンゴル、ミャンマー、パラグァイでは全世界平均の増加率を上回っている。特にベトナムでは、平成10年度の応募者567人が平成15年度には2,469人となり、5年間で4倍以上に増えている。このように文化無償協力を実施した国では概ね応募者数が増加しており、間接的ではあるが何らかの効果があると考えられる。

(参考)スポーツ団体の交流、舞台芸術国際交流、国籍別留学生数、対日世論調査の動向

| 1) |

スポーツ団体の交流47

全世界で、日本のスポーツ団体が選手・役員の派遣を行った国は、平成10年度で82カ国(1,221件、20,165人)、11年度97カ国(1,442件、20,289人)、12年度90カ国(1,305件20,654人)、13年度89カ国(1,192件、18,497人)、14年度87カ国(1,405件、20,998人)と推移しており、2万人前後で増減している。

文化無償協力が実施された30カ国のうち、平成10年度に日本のスポーツ団体が選手・役員の派遣を行った国は12カ国(43件、472人)であったが、翌年には22カ国(73件、845人)に増加している。その後は少し減少し、平成12年度は17カ国(64件、798人)、平成13年度は17カ国(57件、757人)、平成14年度は18カ国(52件、615人)である。

|

| 2) |

舞台芸術国際交流48

全世界で舞台芸術関連団体の交流状況が報告されているのは124カ国・地域である。海外で公演を行った日本の公演団体は平成12年の300件から平成14年には345件へと増加している。一方、来日公演を行った海外の公演団体は3年間で507件から412件へと減少している。

文化無償協力が実施された30カ国のうち、舞台芸術団体の交流に関するデータが入手できたのは25カ国であった。これらの合計でみると、海外で公演を行った日本の公演団体は平成12年から平成14年の3年間で17件から21件と増加しているが、来日公演を行った海外の公演団体は3年間で31件から21件に大きく減少している。

|

| 3) |

被援助国からの留学生年間増加数49

世界全体のうち、日本へ留学生を派遣しているのは167の国・地域であるが、その留学生数の推移は、平成11年度の合計4万8,191人から、平成15年度には合計8万5,425と約77%増加している。

一方、文化無償協力が実施された30カ国のうち、日本へ留学生を派遣しているのは28ヶ国である。28カ国の留学生数の推移は、平成11年度の合計2,405人が平成15年度には4,159人となっており、約73%の増加率で推移している。

|

| 4) |

対日世論調査50

文化無償協力実施国のうち、対日世論調査に関するデータを入手できたASEAN諸国について、わが国との友好関係や相互理解の浸透度について検証した。同調査報告によると、「今日の日本は信頼できると思うか」との質問に対して「信頼できると思う」、又は「どちらかというと信頼できると思う」との回答は、平成4年の調査以降5年ごとに実施された過去3回の調査では大きな変化は見られなかった。また、「あなたの国と日本は現在どのような関係にあると思うか」との質問に対して「友好関係にある」、又は「どちらかというと友好関係にある」との回答も、過去3回の調査で特に一貫した増加の傾向を示してはいない。

|

|

3.2.3. まとめ

ここでは、文化無償協力スキームをインプット→アウトプット→中間目標→最終目標というロジックに沿って体系的に整理した上で、それぞれの段階における目標達成度を検証した。文化無償協力スキームは「開発途上国の文化・教育の発展」及び「我が国と開発途上国との文化交流の促進によるこれら諸国との友好関係及び相互理解の増進」という2つの最終目標を持っていることから、それぞれの目標毎に以下のような評価を行った。

| (1) |

最終目標1「開発途上国の文化・教育の発展」

最終目標1は、「文化財・遺産に対する理解の深化」、「文化に係る理解の浸透」、「教育・研究の振興」という3つの中間目標を持つことから、それぞれの中間目標について、その達成状況を検証した。

| (イ) |

文化財・遺産に対する理解の深化

「文化財・遺産に対する理解の深化」については、平成10~12年度にかけて実施された文化無償協力案件総額の21%にあたる36案件、総額14億2,620万円の援助が実施され、文書等の修復・保存機材、ビデオ撮影・編集機材、マイクロフィルム機材などが供与された。これらの機材を活用して修復された文化財・文化遺産は、13万3,028部の文書及び40年分の様々な文献をマイクロフィルム化した他、文化遺産の測定・登録が1,770点以上、ビデオ閲覧可能となった展示品が70万点、発掘された遺跡が9箇所、冷凍滅菌処理済文化財が120点、超音波洗浄機で洗浄された紡績品が230点などであった。

これらの文化財・文化遺産関連の展示会は、多いものでほぼ毎日(週に5~7日)、少ないもので年に4~5回、平均で週に約4.8日間開催されており、判明しただけで年間合計115万人がこれらの展示会を訪れていた。国別の鑑賞者数をみると、例えば、シリアでは文化無償協力による文化財・遺産の展示会に年間12,000人が来訪したが、これは同国における博物館・遺跡1件あたりの平均年間来訪者数を大きく上回っており、文化無償協力が文化財・文化遺産に対する理解を深化させるために相応の成果をもたらしていると言える。

|

| (ロ) |

文化に係る理解の浸透

「文化に係る理解の浸透」については、平成10~12年度にかけて実施された文化無償協力総額の28%にあたる42件、総額18億6,580万円の援助が実施され、照明機材、音響機材、視聴覚機材、交響楽団用楽器などが供与された。これらの機材を活用して行われた公演や展示会について、公演は平均週3.7回開催され、年間延べ25万人が鑑賞した。例えば、東欧・NIS地域では、文化無償協力が関連する展示会の鑑賞者数は年間約17万人であり、これは同地域における美術館1件あたりの平均年間来訪者数5万4,000人を大きく上回っている。このことから、東欧・NIS地域では文化無償協力によって成果が得られたと言える。

|

| (ハ) |

教育・研究の振興

「教育・研究の振興」については、平成10~12年度における文化無償協力案件総額の33%にあたる54件、総額21億7,690万円の援助が実施され、球技機材、物理実験機材、化学実験機材などが供与された。これらの機材の活用状況について、回数で測定しているものについては週平均14.1回、また時間で測定しているものは週平均43.2時間であり、概ね適度な使用頻度であると判断される。また、教育・研究機材の使用者数が多ければ、教育・研究が振興されたという想定の下、使用者数について調査を行った。その結果、情報が入手できた15件について、使用者数の合計は年間26万人であり、これは当該国における人口1,256人当たり1人の割合であったが、地域のばらつきがあり、またこれらの数値を比較する材料がないため、一般的な判断は困難であった。

|

|

| (2) |

最終目標2「我が国と開発途上国との文化交流の促進によるこれら諸国との友好関係及び相互理解の増進」

最終目標2は、「日本文化に係る理解の浸透」、「日本文化に係る教育の振興」という2つの中間目標を持つことから、それぞれの中間目標について、その達成状況を検証した。

| (イ) |

日本文化に係る理解の浸透

「日本文化に係る理解の浸透」に関しては、平成10~12年度における文化無償協力総額の4%にあたる8件、総額2億6,940万円の援助が実施され、ドキュメンタリー番組や教育番組などが作成された。これらの放映状況について情報を入手できたのはアジア地域のみであったが、同地域では計407回放映された。また、日本に関する番組の視聴者数が日本文化の理解の浸透につながるという想定の下、視聴者数を調査した。情報を入手できたバングラデシュでは、総人口の80%にあたる約1億人が日本関連番組ソフトを1回は視聴しており、文化無償協力の効果が確認された。また、日本文化に対する被援助国の関心は、当該国に対する日本の出版物の輸出額に影響するという想定の下、当該輸出額についても調査した。しかしながら、文化無償協力を実施している国の輸出額の増加は、そうでない国の輸出額の増加を下回っており、特に著しい増加傾向があるとは判断できなかった。 |

| (ロ) |

日本文化に係る教育の振興

「日本文化に係る教育の振興」に関しては、平成10~12年度における文化無償協力総額の14%にあたる25件、総額9億5,060万円の援助が実施され、LL機材、視聴覚機材などが供与された。これらの機材の活用状況について、データが入手可能だった14件の稼働率の平均は回数で測定しているものについては週21.7回、時間で測定しているものについては週35.9時間であり、適度な頻度で使用されていると考えられる。機材の使用者数は地域によってばらつきがあるが、週平均で1万6,060人であり、これを年間使用者数に換算すると延べ83万人に相当する。これは当該国において432人に1人が毎年使用している計算となるが、比較対象がないことから、それが適度か否かの判断はできなかった。また、日本文化に係る教育が実施されれば、日本語学習者が増加するという想定の下、日本語能力試験受験者数を調査した。文化無償協力実施国のうち、モンゴル、ミャンマー、ベトナム、メキシコ、パラグァイ、トルコ、カザフスタンにおいて日本語能力試験への応募者・受験者があった。このうち、ベトナム、カザフスタン、モンゴル、ミャンマー、パラグァイでは平成10~14年度における全世界平均の増加率86%を上回っており、間接的ではあるが文化無償協力による効果が現れていると考えられる。

|

|

3.3. プロセスの適切性に関する評価

ここでは、実施プロセスの適切性を検証するために、「実施手続きの整備状況」、「関係機関との連携」、「検証メカニズムの有無」、について調査を行った。

3.3.1. 実施手続の整備状況

実施手続きの整備状況に関しては、実施手続きを規定したマニュアルもしくはそれに準ずるものの整備、また、その内容の適切性を検証した。

| (1) |

マニュアルの整備

調査の結果、外務省には内部の執務参考用資料として「文化無償協力実施の手引」51があり、有効に活用されていた。右マニュアルは主に在外公館の担当者など実施手続に関係する職員用に作成されたものであり、適宜改定されている。最近では平成10年、平成14年に改定された。

|

| (2) |

マニュアルの内容

マニュアルの内容については、文化無償協力の意義が明確に示され、他のスキームとの役割分担がなされるようになっているか、また、援助の効率的な実施を基本方針として示しているか、という2点について検証した。

| 1) |

文化無償協力の意義、他スキーム、プロジェクトとの役割分担

文化無償協力実施の手引には、スキームの概要、実施手続、フォローアップ要領、様式集とともに参考資料として事前確認事項(チェックリスト)、実績データ、一部関連文書などが収録されており、網羅的な内容となっている。手引きでは、ODAにおける文化無償協力の位置づけや、他スキーム、プロジェクトとの関係について記載されている。特に一般無償援助との目的の違いとして、一般無償援助が開発途上国の民生の安定・福祉の向上など基礎生活分野、経済・社会開発分野などに貢献する案件が中心であるのに対し、文化無償協力は開発途上国の文化・教育水準の向上に貢献することを目的としていると記述されている。

他スキームとの連携に関しては、JICA専門家や青年海外協力隊員の派遣、さらには国際交流基金事業による専門家派遣などに考慮する旨定められている。例えば、文化無償協力の実施後、基金より日本語専門家を派遣したり、日本語教材を寄贈する、または文化無償協力で音響や照明機材を供与した劇場を、基金の公演事業などで利用する、さらには、文化無償協力で柔道関連器材を供与した後、基金より柔道専門家を派遣するなど、相互の連携促進が図られている。

|

| 2) |

効率性への配慮

手引では、要請機材の仕様等について、国内、現地の両方において機材を事前に調査するよう規定されている。例えば、要請段階では、在外公館側においては不必要な機材がないかを精査することが求められている。また、テレビ番組ソフト以外の全ての供与物は一般競争入札にて機材調達業者を選定する旨、定められており、より安価で質の高い機材を供与できるよう配慮している。

|

|

3.3.2. 関係機関との連携

| (1) |

被援助国側との協議、目的及びプロセスの共有

文化無償協力では、被援助国のニーズを把握するため、在外公館を通じて要望調査を実施している。在外公館は、被援助国政府に対して我が国の文化無償協力スキームの目的やプロセスを説明し、案件の形成に努めている52。案件の要請段階では、在外公館が要請案件の状況を実際に視察し、ニーズ及び案件の実効性を確認した上で、外務本省に対して要請を出している。本省では、在外公館からの要請に基づき書類選考を行い、実施の妥当性が高いと判断されたものについては事前調査を実施する。この段階で要請機関の執行能力等につき調査を行うとともに要請機材内容の必要性、妥当性につき確認等が行われるが、ここで再度、援助機関との協議が行われる。このように、案件の形成、要請、事前調査の各段階で、被援助国側との協議を実施している。

|

| (2) |

他ドナーとの協議

文化無償協力については、必要に応じて他ドナーとの協議を行っている他、案件の申請書には他ドナー・国際機関等による援助実績の有無を記載する項目を設け、他ドナーとの重複を避ける配慮がなされている53。

|

3.3.3. 検証メカニズムの有無

文化無償協力は事前調査を行い相手国のニーズを把握した上で実施されている。その実施状況は、主に、機材活用状況調査、フォローアップ調査などによって調査されてきたが、今回から文化無償協力スキーム全体を対象とした評価が開始された。これらの調査結果は、その後のフォローアップにも活用されており、平成12年度から、機材活用状況調査やフォローアップ調査の結果、優良と認められる案件に対しては、案件の効果をさらに高めるための追加的支援を行うフォローアップ事業が開始された。

| (1) |

事前調査

この調査は、多種多様化する要請内容に対応するため、平成7年度より導入されたものであり、要請機材の仕様や内容について確認などを行うものである。これは具体的な成果目標を設定するためのものではないが、事前調査を通じて機材供与の予想される活用状況や成果を把握するよう努めている。

|

| (2) |

機材活用状況調査

この調査は、運用の定着状況や運用に伴う問題などの把握を目的とし、平成12年度から導入されたものである。同調査は、被援助国に対し、機材の活用状況を定期的に報告させるものであり、原則として文化無償協力の全ての案件について、機材が供与されてから3年後に実施している。平成13年度からは、被援助国機関による定期報告をより確実なものとするため、E/N署名後に被供与国機関が定期報告を行う旨の口上書を交換している。なお、この機材活用状況調査は、定量的な情報を含めて今回の評価においても、非常に有益な資料となっている。

|

| (3) |

フォローアップ調査

この調査は、機材の故障・破損等、継続的に使用する上での障害がないかどうか確認するものであり、平成12年度より実施されている54。この調査は、機材が供与されてから5年後に実施されるもので、原則として全ての案件が対象となる。在外公館の文化無償協力担当官が被援助機関に出向き、供与された機材の活用状況を把握するとともに、可能な範囲で改善措置(助言等)を行う。

|

| (4) |

その他

| 1) |

有識者による調査

供与効果の把握、改善措置の提案を目的とした調査であり、昭和58年度から実施されている。本邦より地域専門家等調査団を派遣して調査を行うもので、毎年約60案件に対して行われている。

|

| 2) |

現地有識者による調査

現地の視点を取り入れることによって、評価の客観性を高めるとともに、我が国が行っている援助に対する理解を深化させることを目的とし、平成13年度から実施している。この現地有識者による調査は、在外公館の申請に基づいて実施しているが、現地の状況にあわせ、限定的な実施となっている。なお、これらの調査結果は、現地の新聞や雑誌などで、しばしば取り上げられている。

|

|

3.3.4. まとめ

実施プロセスの適切性について、「実施手続きの整備状況」、「関係機関との連携」、「検証メカニズムの有無」を検証した。

実施手続きの整備状況については、文化無償協力実施の手引が作成されており、状況の変化に対応するため、定期的に改定されていた。また、マニュアルの内容については、他のスキームとの役割分担に配慮し、また、援助の効率的な実施を示したものとなっていた。

被援助国との協議については、案件形成、要請、事前調査の各段階で実施されていた。他ドナーとは必要に応じて協議を行っているほか、案件の申請書に他ドナーによる援助実績の有無を記載する項目を設け、重複を避ける配慮がなされている。

検証メカニズムの有無については、事前調査、機材活用状況調査、フォローアップ調査などが実施されてきた他、今回から文化無償協力のスキーム評価が導入された。事前調査は具体的な成果目標を設定するためのものではないが、事前調査を通じて機材供与による成果を把握するよう努めている。機材活用調査は、被援助国が機材の活用状況を定期的に報告するものであり、定量的な情報を提出するものとなっている。これらの調査内容はその後のフォローアップに活用されており、平成12年度からは、機材活用状況調査やフォローアップ調査の結果、優良と認められる案件に対しては、案件の効果をさらに高めるため、追加的な支援を行うフォローアップ事業を開始した。

5

閣議決定「政府開発援助(ODA)大綱」平成4年6月30日

6

閣議決定「政府開発援助(ODA)大綱」平成15年8月29日

7

外務省「政府開発援助(ODA)中期政策」平成11年8月

8

UN, A/RES/55/2 United Nations Millennium Declaration (2000, UN)

9

文化的権利の中、文化無償協力が直接的に寄与できる側面として、世界人権宣言第27条に記されている自由に文化的生活に参加し、芸術を鑑賞する権利、さらには第26条における教育を受ける権利(技術教育、職業教育、高等教育を含む)などが該当すると考えられる。

10

OECD-DAC Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation(新開発戦略~21世紀に向けて:開発協力を通じた貢献)、1996年5月、DAC第34回上級会合で採択

11

Budapest Declaration on World Heritage (2002, Budapest)

12

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972, UNESCO, Paris)

13

Action Plan on Cultural Policies for Development (1998, Stockholm)

14

Mexico City Declaration on Cultural Policies, World Conference on Cultural Policies, (1982, Mexico City)

15

A New Focus on Education for All, (2002, Kananaskis)

16

The Dakar Framework for Action, Education for All: Meeting Our Collective Commitments, (2000, Dakar)

17

World Declaration on Education for All: Meeting Basic Learning Needs, (1990, Jomtien)

20

全案件中報告書にて情報収集可能な案件20件についてのみ記載

21

全30案件中報告書にて具体的数値が記載されていた8件についてのみ記載

22

全36案件中報告書にて具体的数値が示されていた14件についてのみ記載

23

全36案件中報告書にて具体的数値が示されていた9件についてのみ記載

24

Number of visitors: Museums by Subject of Collection (Archaeology and history museums, Ethnography and anthropology museums, Monuments and sites) 及びTotal number of museums: Museums by Subject of Collection (Archaeology and history museums, Ethnography and anthropology museums, Monuments and sites) UNESCO STATISTICAL YEAR BOOK1998

25

統計データが入手できたのは、シリアとパナマのみであり、一般的な結論を述べることはできない。また、博物館入館者数の増減については、UNESCOの統計が国毎に平成元年から平成6年の間の1カ年のみにつき収集されたものであるため、その後の変化については把握できず、したがって文化無償協力が援助対象国の博物館入館客数の増加を促し、援助対象国の文化財・文化遺産に対する理解を深めたことを確認することはできない。

26

全42案件中報告書にて情報が収集可能な案件23件についてのみ記載

27

全35案件中報告書にて情報が収集可能な案件16件についてのみ記載

28

全7案件中報告書にて情報収集が可能な4件についてのみ記載

29

全42案件中報告書にて情報収集が可能な1件についてのみ記載

30

全42案件中報告書にて情報収集が可能な4件についてのみ記載

31

Number of visitors: Museums by Subject of Collection (Art museums)及びTotal number of museums: Museums by Subject of Collection (Art museums) UNESCO STATISTICAL YEAR BOOK1998

32

美術館入館者数の増減については、UNESCOの統計が国毎に平成元年から平成6年の間の1カ年のみにつき収集されたものであるため、その後の変化については把握できず、したがって文化無償協力が援助対象国の博物館入館客数の増加を促し、援助対象国の文化財・文化遺産に対する理解を深めたことを確認することはできない。

33

全54案件中報告書にて情報収集ができる24件についてのみ記載

34

全4案件中報告書にて情報収集が可能な1件についてのみ記載

35

全54件中報告書にて情報収集が可能な15件についてのみ記載

36

Total number of museums: Museums by Subject of Collection(Art museums), UNESCO STATISTICAL YEAR BOOK1998

37

人口当たりの美術館数の推移は、UNESCOの統計が国毎に平成元年から平成6年の間の1カ年のみにつき収集されたものであるため、その後の変化については把握できず、したがって文化無償協力が美術館数の増加を促し、開発途上国の文化の水準を支援したことは確認できない。

38

Total number of museums: Museums by Subject of Collection (Archaeology and history museums, Ethnography and anthropology museums, Monuments and sites), UNESCO STATISTICAL YEAR BOOK1998

39

人口当たりの博物館数の推移は、UNESCOの統計が国毎に平成元年から平成6年の間の1カ年のみにつき収集されたものであるため、その後の変化については把握できず、したがって文化無償協力が美術館数の増加を促し、開発途上国の文化の水準を支援したことは確認できない。

40

Enrolment in tertiary education UNESCO Education Statistics 1998/1999-2000/2001

41

全8案件中報告書にて情報収集が可能な案件2件についてのみ記載

42

全8案件中報告書にて情報収集が可能な案件1件についてのみ記載

43

財務省関税局 貿易統計資料による

44

全25案件中報告書にて情報収集が可能な案件18件についてのみ記載

45

全25案件中報告書にて情報収集が可能な案件15件についてのみ記載

46

日本語能力試験実施状況『日本語能力試験結果の概要』財団法人日本国際教育協会/国際交流基金平成10~14年度

47

スポーツ国際交流実績, 文部科学省 スポーツ・青少年局 競技スポーツ課国際交流係調べ

48

舞台芸術国際交流件数, 『舞台芸術交流年鑑』, 国際舞台芸術交流センター

49

国籍別留学生数, 『学校基本調査報告書(高等教育機関編)』文部科学省

50

外務省大臣官房海外広報課「対日世論調査:ASEAN諸国における対日世論調査」

51

外務省文化交流部政策課「文化無償協力実施の手引(執務参考用資料)」平成14年3月

52

主管課文化交流部政策課インタビュー(平成16年3月12日)

53

主管課文化交流部政策課インタビュー(平成16年3月15日)

54

平成7~11年度は在外公館担当者による評価調査として実施。