国際協力の現場から 04

アフリカのコメ増産のためのプラットフォーム

~国際機関との橋渡しをするCARDの活動~

エチオピア・アムハラ州フォガラ平原の稲作地帯。収穫後すぐに次期作のため牛耕を開始する農家。(写真:CARD事務局)

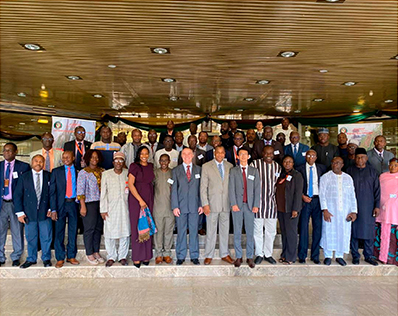

ナイジェリア・アブジャで開催されたECOWAS地域コメ振興戦略承認ワークショップ。14か国の農業省局長級および国際機関が参加し、ECOWAS版コメ振興戦略の最終化のための議論を行った。(右から7番目が羽石氏)(写真:CARD事務局)

1990年代以降、経済成長が著しいアフリカでは、急速な人口増加と都市化の進展に伴ってコメの消費が拡大しており、各国でコメの増産が求められています。また、農業はアフリカの30もの国でGDPシェアの20%以上を占めており、アフリカにとって重要な産業であるため、持続的成長を続けるためには農家を支援し食料自給率を高めていく必要があります。特に、世界情勢を受け食料価格が高騰し、アフリカにおける食料危機が深刻化する現況において、アフリカ諸国の食料自給率の向上は、一層重要性を増しています。

JICAは、2008年のTICAD IVにおいて、アフリカのコメ生産量を倍増させることを目的として、国際NGOのアフリカ緑の革命のための同盟(AGRA)と共同で「アフリカ稲作振興のための共同体(CARD)」を立ち上げました。CARDには現在、アフリカ32か国が参加し、14の国際機関とアフリカの5つの地域経済共同体(RECs)が支援機関として加盟しています。

CARD事務局のジェネラル・コーディネーターの羽石(はねいし)祐介氏は、CARDについて次のように説明します。「JICAを含む支援機関は、CARD参加国の国家稲作振興戦略(NRDS)の策定を支援するとともに、各国の戦略に沿ったコメ増産を後押しします。CARD事務局は、各国のNRDSの実施状況をモニタリングしています。」

CARDは、2018年に、目標としていたアフリカ全体のコメ生産量の倍増(1,400万トンから2,800万トンへ)を達成し第1フェーズを終えました。2019年からの第2フェーズでは、2030年に向けてさらなる増産を目指すとともに、「RICE」と呼ばれる「Resilience(強靭(じん)性)」、「Industrialization(産業化)」、「Competitiveness(競争力)」、「Empowerment(小農の能力強化)」の4つの視点に基づいた戦略を推進しています。第1フェーズで浮き彫りとなったコメの“生産性”と“品質”の課題解決に向けて、種子や農法を新たに研究開発するなどして単収注1を増加させるほか、精米技術を高めて、国産米の競争力を上げる取組を始めています。

「日本が主導したCARDが10年以上の歳月を経て、今やコメに関する確立したプラットフォームとして国際機関やドナー国に認識されていると言えます。CARD事務局やJICAが後押ししなくても、アフリカ各国自らがCARD加盟ドナーに働きかけ、NRDS実施の支援を受けるようになっています。また、非加盟ドナーからの支援申し出も増えており、CARDが支援したNRDSをもとに各国が支援を獲得し、稲作振興のための戦略を実践につなげています。これはアフリカ各国の自主性を後押ししているCARDにとって大きな成果です。」と羽石氏は語ります。

このようにCARDは、アフリカ諸国のコメの増産を達成するのみならず、支援機関との橋渡しをするプラットフォームとしても存在感を示しています。今後もJICAは、CARDを通じて多様なパートナーと共にアフリカの食料安全保障を支援していきます。

注1 農作物が広さの単位当たりでどれくらいの量を収穫できたかの数値。収穫された作物の総量を単位で割って算出される。