(8)食料安全保障および栄養

国連食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)、国連世界食糧計画(WFP)、国連児童基金(UNICEF)、および世界保健機関(WHO)共同の報告「世界の食料安全保障と栄養の現状2018」によると、2017年の世界の栄養不足人口は8億2,100万人(世界の9人に1人)近くに達したと推定されます。栄養不足人口は2014年まで10年以上減少傾向にありましたが、2015年に増加に転じ、以降は増加傾向が継続しています。SDGsの目標2として掲げられた「飢餓の終焉(しゅうえん)、食料安全保障と栄養改善、持続可能な農林水産業の実現」を達成するためには、さらなる努力が不可欠な状況です。また、近年の気候変動と極端な気象現象は、深刻な食料危機を引き起こし、最近の飢餓人口を増大させる重要な要因の1つであり、レジリエンス(強靱(きょうじん)さ)や適応能力の強化に向けた行動の加速・拡大が世界に呼びかけられています(「気候変動問題」を参照)。

食料安全保障(すべての人がいかなるときにも十分で安全かつ栄養ある食料を得ることができる状態)を確立するためには、持続可能な食料増産のみならず、栄養状態の改善、社会的セーフティー・ネット(人々が安全で安心して暮らせる仕組み)の確立、必要な食料支援や家畜の感染症への対策など、国際的な協調による多面的な施策が求められています。栄養状態の改善については、特に妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの1000日間における子どもの栄養改善は、その後の成長過程にも多大な影響を与えるため重要とされています。

また食料安全保障を確立する上で、開発途上国の農業開発への取組は差し迫った課題です。途上国の貧困層の多くは農村地域に住み、その大部分が生計を農業に依存していることからも、農業・農村開発に取り組むことは重要であるといえます。また、途上国の農家の多くは、農産物を高く買い取ってもらえないことなどが要因となって、貧困から抜け出せない状況にあり、その解決策として、フードバリューチェーンの構築が提起されています。これは、農家をはじめ、種や肥料、農機などの必要な資機材の供給会社、農産物の加工会社、輸送・流通会社、販売会社など多くの関係者が連携して、農産物の付加価値を生産から製造・加工、流通、消費に至る段階ごとに高められるような連鎖をつくる取組です。農産物の付加価値としては、具体的には、農産物の質の向上、魅力的な新商品の開発、輸送コストの削減、販売網の拡大による販売機会の増加などがあげられます。

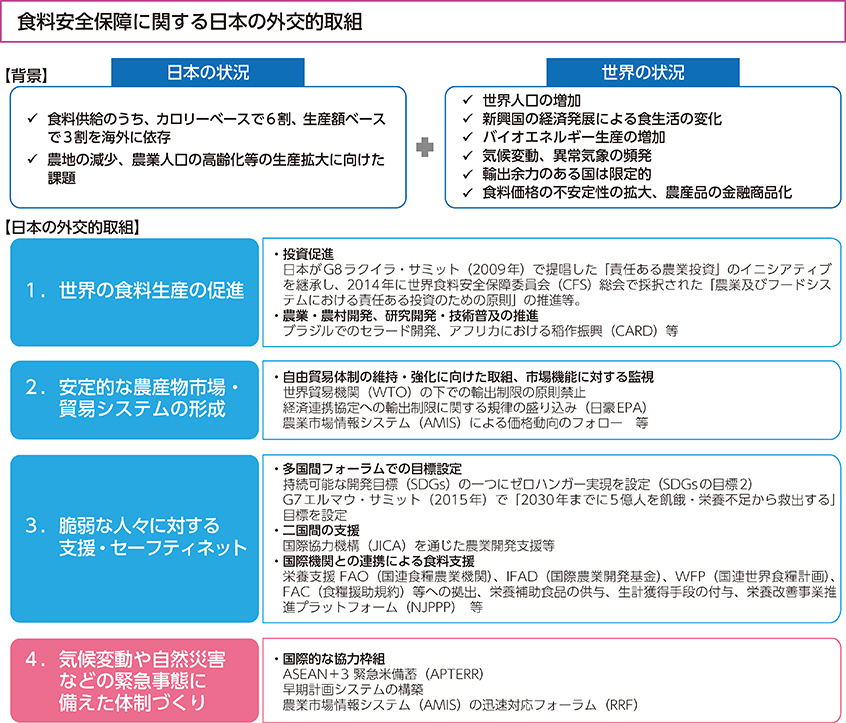

■日本の取組

日本は、フードバリューチェーンの構築を含む農林水産業の育成等の協力を重視し、地球規模課題としての食料問題に積極的に取り組んでいます。短期的には、食料不足に直面している開発途上国に対しての食糧援助を行い、中長期的には、飢餓などの食料問題の原因の除去および予防の観点から、途上国における農業の生産増大および生産性向上に向けた取組を中心に支援を進めています。具体的には、日本はその知識と経験を活かし、栽培環境に応じた研究・技術開発や技術等の普及能力の強化、水産資源の持続可能な利用の促進、農民の組織化、政策立案等の支援に加え、灌漑(かんがい)施設や農道、漁港といったインフラの整備等を実施しています。

●食料支援と栄養改善への取組

日本は、食料不足に直面している開発途上国からの要請に基づき、食糧援助を行っています。2017年度には、二国間食糧援助として16か国に対し、総額58.7億円の支援を行い、日本政府米を中心に約8万トンの穀物(コメ、小麦粉)を供与しました。2018年、日本は「食糧援助規約」のすべての締結国で構成する食糧援助委員会の議長国を務めました。

また日本は、国際機関と連携して、飢饉(ききん)の要因となる紛争の発生・再発を予防する観点からの食料支援にも取り組んでいます。たとえば、WFPを通じて、緊急食料支援、教育の機会を促進する学校給食プログラム、農地や社会インフラ整備などへの参加を食料配布により促し、地域社会の自立をサポートする食料支援などを実施しています。WFPは2017年に、世界83か国で約9,140万人に対し、約380万トンの食料を配布するなどの活動を行っており、日本は2018年、WFPの事業に総額1億3,240万ドルを拠出しました。また日本は、FAOを通じて、開発途上国の農業・農村開発に対する技術協力や、食料・農業分野の国際基準・規範の策定、統計の整備なども支援しています。加えて、15の農業研究機関から成る国際農業研究協議グループ(CGIAR)が行う品種開発等の研究にも支援を行うとともに、研究者間の交流を通じ、連携を進めているほか、開発途上国が自らの食料の安全性を強化するための支援も行っています。この点、日本は口蹄疫(こうていえき)などの国境を越えて感染が拡大する動物の伝染病について越境性感染症の防疫のための世界的枠組み(GF-TADs)をつくるなど、国際獣疫事務局(OIE)やFAOと連携しながら、アジア・太平洋地域における対策を強化しています。

ホンジュラス西部に位置するラパス県サンタマリア市にて、栄養バランスの良い食事をとる子供たち。米州開発銀行(IDB)日本信託基金(JPO)のプロジェクトとして、住民に対して栄養指導が行なわれた。(写真:木部日出海 / 在ホンジュラス日本国大使館)

また栄養改善への取組に関しては、二国間で母乳育児の推進や保健人材育成などの支援を行っているほか、多国間では、UNICEFやWFPなどへの拠出を通じて支援協力しています。ほかにも、日本は国際的に栄養改善の取組を牽引(けんいん)する国際的イニシアティブであるSUN(Scaling Up Nutrition)にドナー国として参加しています。近年は、民間企業と連携した栄養改善事業の推進にも力を入れており、2016年には、栄養改善事業推進プラットフォーム(NJPPP)を発足させました。このプラットフォームを通じ、日本は民間企業、市民社会、学術研究機関といったパートナーと協同で、食品関連事業者等による開発途上国における栄養改善の取組を後押しする環境を整備し、栄養改善に貢献します。このほか、アフリカでの栄養改善を加速化するための「食と栄養のアフリカ・イニシアティブ」(IFNA)をJICAが中心となり立ち上げるなど、日本主導の栄養改善の取組が本格的に動き始めています。また日本は、栄養をUHC達成に重要な基礎分野と位置づけ、2020年に栄養サミットを開催し、このイベントを通じて栄養改善に対する国際的機運の向上に寄与します。

●農林水産業の振興とフードバリューチェーンの構築

日本は、2014年6月に農林水産省が策定した「グローバル・フードバリューチェーン戦略」に基づき、官民連携で途上国等のフードバリューチェーンの構築を推進しています。2017年度においては同戦略に基づき、フィリピン、ロシア、ブラジル、インド、カンボジア、ミャンマー、アルゼンチン、豪州と二国間政策対話等を実施しました。2018年4月には、ベトナムとの対話において、同国におけるフードバリューチェーン構築のための「日越農業協力中長期ビジョン」を改訂するとともに、農産物・食品の品質に関する規格・認証の活用に向けた協力について合意しました。

タンザニア北部の灌漑地区での「コメ振興支援計画プロジェクト」の一環で、灌漑地水路の維持管理の重要性について意見交換を行う専門家と水利組合関係者(写真:カスバート・キマロ)

また日本は、アフリカの食料安全保障・貧困削減の達成のため、アフリカの経済成長において重要な役割を果たす農業を重視し、その発展に貢献しています。たとえば、アジア稲とアフリカ稲を交配したネリカ*の研究支援と生産技術の普及支援、包括的アフリカ農業開発プログラム(CAADP)に基づいたコメ生産増大のための支援等を行っています。また、2008年に開催された第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)にてアフリカ稲作振興のための共同体(CARD)*を設立し、CARDイニシアティブを発表しました。それ以来、日本は、サブサハラ・アフリカのコメ生産量を2008年時点の1,400万トンから2018年までに倍増(2,800万トン)させることを目標として掲げ、実際に、2016年のサブサハラ・アフリカ地域の年間コメ生産量は2,611万トンまで増加しており、約93%の生産量増を達成しています。

さらには、自給自足から儲かる農業への転換を推進するため、2016年、第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)において、日本は、アフリカにおける食料安全保障を強化するためCARDのイニシアティブの下で、2018年までに6万人の農民と2,500人の普及員に対する稲作技術を普及し、収穫後の損失(ポストハーベスト・ロス)*の削減や食産業の振興と農村所得向上の観点から、市場志向型農業の振興とフードバリューチェーンの構築を支援していくことを表明しました。これまで日本は、2016年以降、30,393人(2013年以降60,381人)に対し、小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト(SHEP)アプローチ*を通じて市場志向型農業の振興に向けた人材育成を実施するとともに、50,000人以上に対し、CARDを通じた稲作技術の普及を実施してきました。

また、日本は、TICAD VIにおける各国からの農業分野へのさらなる協力要請を受けて、アフリカ諸国と現地をつなぐプラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームに基づき、2018年5月から3名の専門家を派遣し、優れた農業技術の移転と人材育成を進めると同時に、農業分野の優れた案件を推進しています。

●多国間協力による食料安全保障

2009年のG8ラクイラ・サミット(イタリア)において日本は、「責任ある農業投資」を提唱しました。これは、国際食料価格の高騰を受け、開発途上国への大規模な農業投資(外国資本による農地取得)が問題となる中、農業投資によって生じる負の影響を緩和しつつ、投資受入国の農業開発を進め、受入国政府、現地の人々、投資家の3者の利益を調和し、最大化することを目指すイニシアティブです。このコンセプトの下、国連食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)、国連世界食糧計画(WFP)が事務局を務める世界食料安全保障委員会(CFS)において議論が進められてきた「農業及びフードシステムにおける責任ある投資のための原則(CFS-RAI)」が2014年の第41回CFS総会で採択されました。2018年には、CFS-RAIの地域版であるASEAN-RAIガイドラインがASEAN事務局により採択されました。

2012年のG8キャンプ・デービッド・サミット(米国)において立ち上げられた「食料安全保障及び栄養のためのニュー・アライアンス」については、アフリカ連合委員会(AUC)のニュー・アライアンス事務局の下、自律的な運営がなされ、パートナー国は10か国となっています。このほか、日本の財政支援の下、ニュー・アライアンスの枠組みで、関連国際機関による「責任ある農業投資に関する未来志向の調査研究」が実施されています。

またG20において、日本は、国際的な農産品市場の透明性を向上させるための「農業市場情報システム(AMIS)」*を支援する取組等を行ってきました。これは、2011年にG20が食料価格乱高下への対応策として立ち上げた、関連する組織間のプラットフォームで、G20各国、主要輸出入国、企業や国際機関が、タイムリーで正確、かつ透明性のある農業・食料市場の情報(生産量や価格等)を共有するためのシステムです。日本は、AMISでデータとして活用されるASEAN諸国の農業統計情報の精度向上を図るためのASEAN諸国での取組を支援してきました。そのほか日本は、FAO、IFAD、国際農業研究協議グループ(CGIAR)、WFPなどの国際機関を通じた農業支援も行っています。

- *ネリカ

- ネリカ(NERICA:New Rice for Africa)とは、1994年にアフリカ稲センター(Africa Rice Center 旧WARDA)が、多収量であるアジア稲と雑草や病虫害に強いアフリカ稲を交配することによって開発した稲の総称。アフリカ各地の自然条件に適合するよう、従来の稲よりも、①収量が多い、②生育期間が短い、③乾燥(干ばつ)に強い、④病虫害に対する抵抗力がある、などの特長がある。日本は1997年から新品種のネリカ稲の研究開発、試験栽培、種子増産および普及に関する支援を国際機関やNGOと連携しながら実施してきた。また、日本は農業専門家や青年海外協力隊を派遣し、栽培指導も行い、日本国内にアフリカ各国から研修員を受け入れている。

- *アフリカ稲作振興のための共同体(CARD:Coalition for African Rice Development)

- 稲作振興に関心のあるアフリカのコメ生産国と連携し、援助国やアフリカ地域機関および国際機関などが参加する協議グループ。

- *収穫後の損失(ポストハーベスト・ロス)

- 不適切な時期の収穫のほか、適切な貯蔵施設の不備等を主因とする、過剰な雨ざらしや乾燥、極端な高温および低温、微生物による汚染や、生産物の価値を減少する物理的な損傷などによって、収穫された食料を当初の目的(食用等)を果たせないまま廃棄等をすること。

- *小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト(SHEP:Smallholder Horticulture Empowerment Project)アプローチ

- 小規模農家に対し、研修や現地市場調査等による農民組織強化、栽培技術、農村道整備等に係る指導をジェンダーに配慮しつつ実施することで、小規模農家が市場に対応した農業経営を実践できるよう、能力向上を支援するもの。日本はアフリカにおいて、その導入を支援している。

- *農業市場情報システム(AMIS:Agricultural Market Information System)

- 2011年にG20が食料価格乱高下への対応策として立ち上げたもの。G20各国、主要輸出入国、企業や国際機関が、タイムリーで正確、かつ透明性のある農業・食料市場の情報(生産量や価格等)を共有する。日本はAMISデータとして活用されるASEAN諸国の農業統計情報の精度向上を図るためのASEAN諸国での取組を支援してきた。