第Ⅰ部 2018年の日本の開発協力

2018年10月9日に東京で開催された「第10回日メコン首脳会議」にて、今後の日メコン協力の指針「東京戦略2018」を説明する安倍晋三総理大臣(出典:首相官邸ホームページ)

第8回太平洋・島サミットに出席した安倍晋三総理大臣をはじめ太平洋島島嶼(とうしょ)国の首脳たち(出典:首相官邸ホームページ)

2018年も日本は、長年にわたり日本が国際社会の取組を主導してきた「人間の安全保障」の理念に基づき、「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」が目指す「誰一人取り残さない」社会を実現すべく、従来の開発途上国へのODAにとどまらず、格差・貧困、テロ、難民・避難民、環境問題・気候変動、感染症対策などの先進国・途上国双方にとって解決が急務となっている地球規模課題に取り組んできました。

たとえば、途上国を含むすべての人が基礎的な保健サービスを必要なときに負担可能な費用で受けることができる、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC:Universal Health Coverage)を積極的に推進し、アフリカ諸国をはじめ保健・衛生状態が不十分な国々に対する支援のほか、グローバル化が進展する今日、容易に国境を越えて国際社会全体に深刻な影響を与える感染症への対策も強化しています。

9月にニューヨークで開催されたシリア危機に関するEU主催ハイレベル会合において、WHOを通じたシリア市民および避難民に対する緊急・人道支援として、約1,000万ドルの無償資金協力の実施を表明する河野太郎外務大臣

アフリカ開発会議(TICAD)閣僚会合でスピーチを行う河野外務大臣

また、昨今のシリアやバングラデシュ、ミャンマーなどの情勢を受け、世界の難民、避難民の数は約7,000万人に達し、第二次世界大戦後、最多になっており、難民、避難民の人々の生命、尊厳および安全を確保することが一層喫緊な課題となっています。日本は、こうした難民をはじめ、途上国の女性や障害者、子どもなど、脆弱(ぜいじゃく)な立場におかれている人々への人道支援も重点課題の一つとして積極的に行っています。

さらに、2016年8月に安倍総理大臣が提唱した「自由で開かれたインド太平洋」については、その実現に向けて、様々な国との連携を一層強化しつつ、航行の自由や法の支配の普及・定着、国際スタンダードに則った質の高いインフラ整備による連結性の向上、海洋安全保障分野の能力構築などの分野における具体的な取組を推進しています。

こうした点に重点を置きつつ、日本は2018年も「開発協力大綱」に基づき、途上国の自立的発展に向けた経済成長を実現するための「『質の高い成長』の実現に向けた協力」、途上国における自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値の共有や、平和と安定、安全の確保のための「普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現」、そして、「地球規模課題への取組と人間中心の開発の促進」といった課題に対し、引き続き様々な開発協力を行ってきました。具体的な実績については、本部に続く第Ⅱ部の「課題別の取組」において紹介しています。

2018年、日本は5月に開催された「第8回太平洋・島サミット(PALM8)」や10月に行われた「日メコン首脳会議」、「アフリカ開発会議(TICAD)閣僚会合」をはじめとする途上国の開発課題に関する国際会議を主催し、各地域における開発課題のため日本のイニシアティブを発揮しました。こうした会議をはじめ、2018年の各国・地域における日本の取組に関する実績について、第Ⅲ部「地域別の取組」において紹介しています。

日本の開発協力は、これまでは主に政府や国際協力機構(JICA)がODAの主要な実施主体として途上国への支援を行ってきましたが、近年、民間企業、NGO、地方自治体、大学など多様なアクター(援助主体)もそれぞれの長所を活かしながら緊密に連携していくことがこれまで以上に求められています。日本は、国内の多様なアクターと緊密に連携し、様々な開発課題に取り組んでいます。最近では、他の支援国と連携しながら開発課題に取り組んでいるほか、様々な国際機関を通じた支援なども重視して行っています。

また、政府としても、ODAをこれまで以上に効率的かつ効果的に活用していく観点から、2018年に計4回、ODAに関する有識者懇談会を開催し、「開発協力の全体像の中での役割分担の検討、競争と連携の強化」などの内容が盛り込まれた有識者の方々からの提言をいただきました。こうした多様なアクターの連携については、今後さらなる強化が必要となります。2018年の多様なアクターとの連携の成果については、コラムも交えて第Ⅳ部にて紹介しています。

さらに、日本は、開発協力の国際現場で活躍する人材育成の強化にも力を注いでいます。国際機関職員を志望する若手の日本人を国際機関に職員として派遣することで経験を積んでもらい、派遣後の正規採用を目指すジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)派遣制度などを実施してきており、開発協力分野を含む国際機関で活躍する人材の育成に努めています。

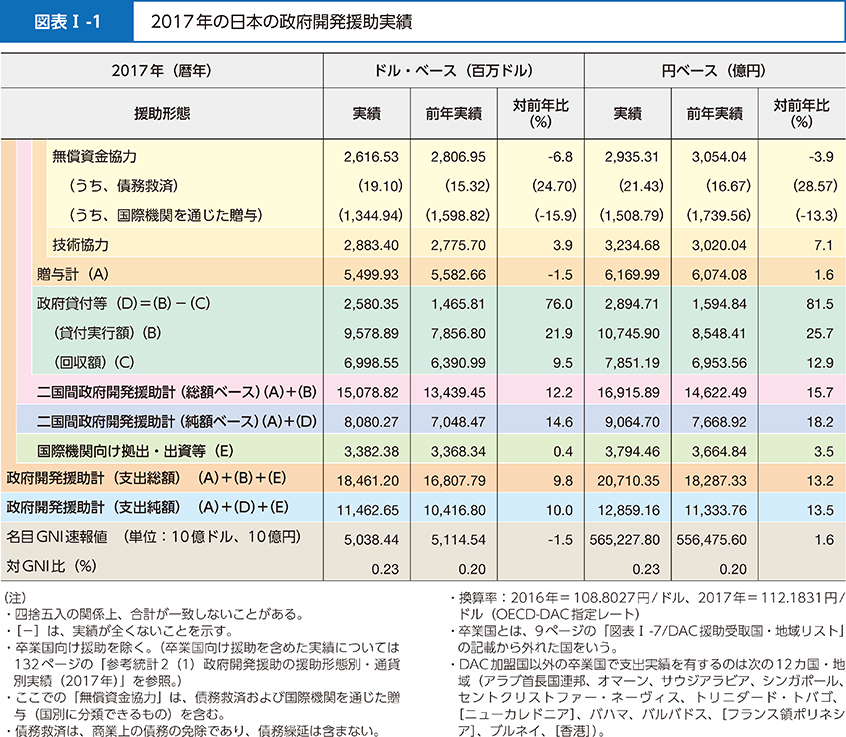

●支出額から見た日本の政府開発援助の実績

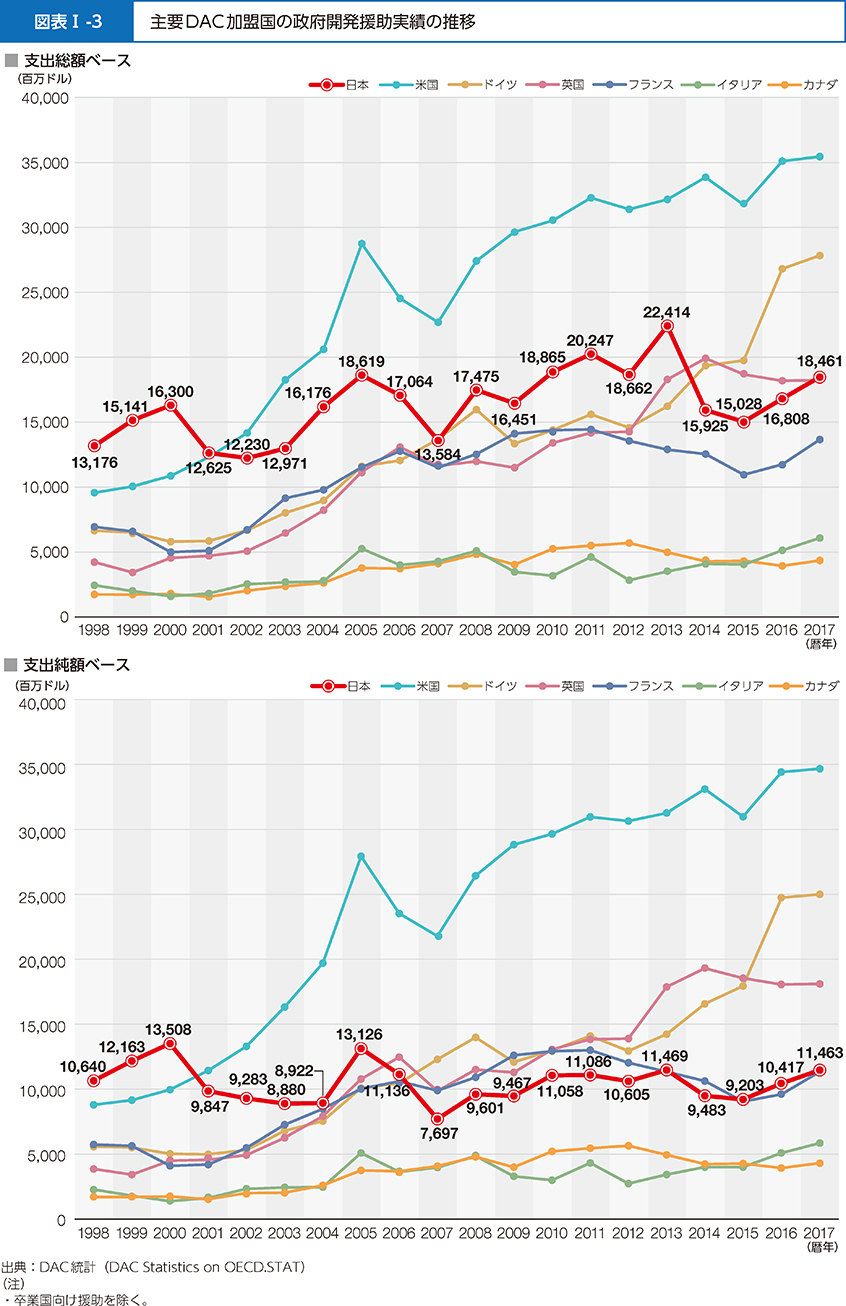

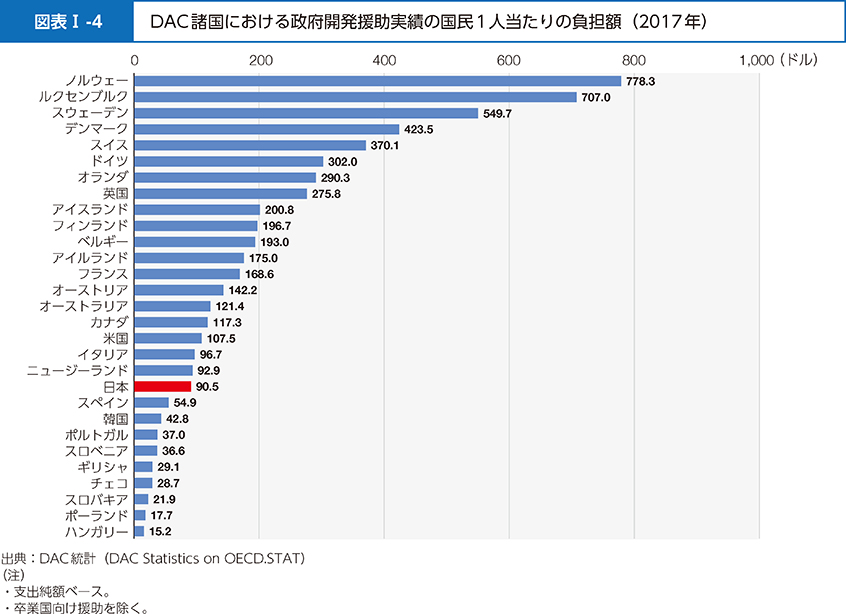

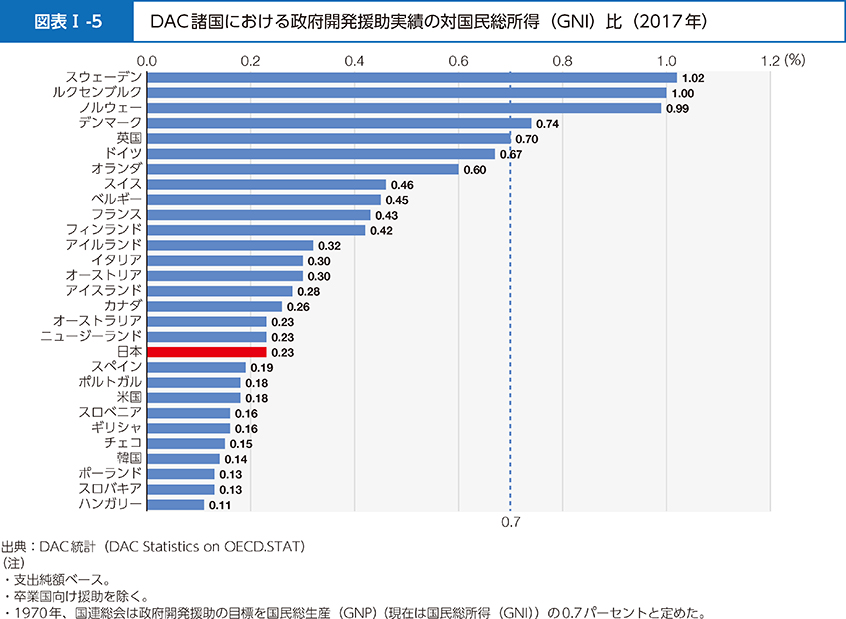

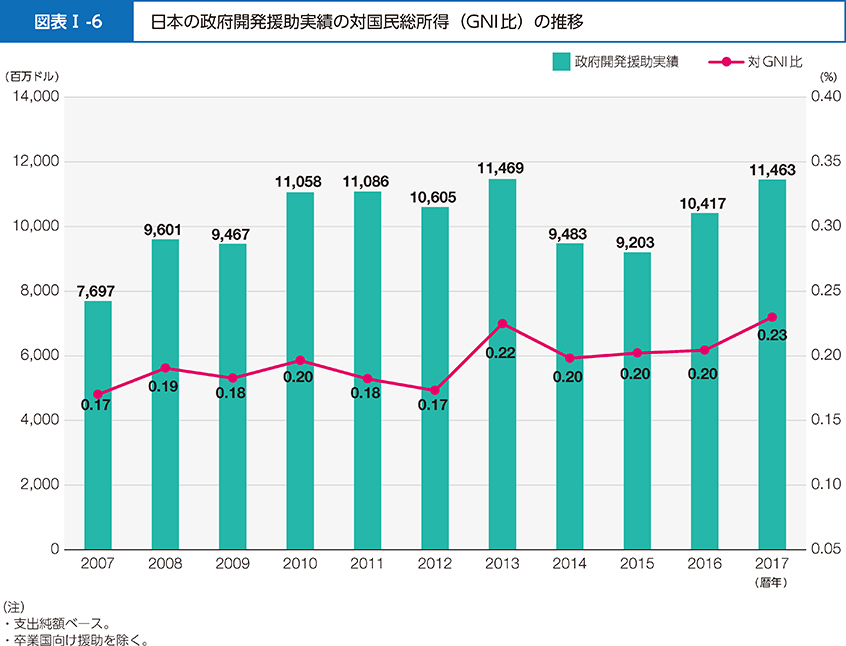

2017年注1の日本の政府開発援助(ODA)の支出総額は、約184億6,120万ドル(約2兆710億円)で、前年(2016年)に比べ、ドルベースで約9.8%増(円ベースで約13.2%増)となりました。政府貸付の回収額を差し引いた支出純額注2は約114億6,265万ドル(約1兆2,859億円)で、ドルベースで前年比約10.0%増(円ベースで約13.5%増)となりました。経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC(ダック))加盟国における順位は、総額は米国、ドイツに次ぎ第3位に上昇し、純額は昨年同様、米国、ドイツ、英国に次ぎ第4位注3となりました。

内訳は、支出総額では二国間ODAが全体の約81.7%、国際機関に対するODAが約18.3%、支出純額では、二国間ODAが全体の約70.5%、国際機関に対するODAが約29.5%です。二国間ODAは、日本と被援助国との関係強化に貢献することが期待されます。また、国際機関に対するODAでは、専門的知識や政治的中立性を持った国際機関を支えることを通じて、直接日本政府が行う援助が届きにくい国・地域への支援も可能になります。日本は、これらの支援を柔軟に使い分けるとともに相互の連携を図りつつ、また援助が「日本の顔」が見える形で適切に供与されるよう努力しています。

援助手法別に見ると、二国間ODAでは、無償資金協力として計上された実績が約26億1,653万ドル(約2,935億円)で、ODA支出総額の実績全体の約14.2%となっています。うち、国際機関を通じた贈与は、約13億4,494万ドル(約1,509億円)で全体の約7.3%です。技術協力は約28億8,340万ドル(約3,235億円)で、全体の約15.6%を占めています。政府貸付等については、貸付実行額は約95億7,889万ドル(約1兆746億円)で、ODAの支出総額全体の約51.9%を占めています。貸付実行額から回収額を差し引いた純額は、約25億8,035万ドル(約2,895億円)となっています。

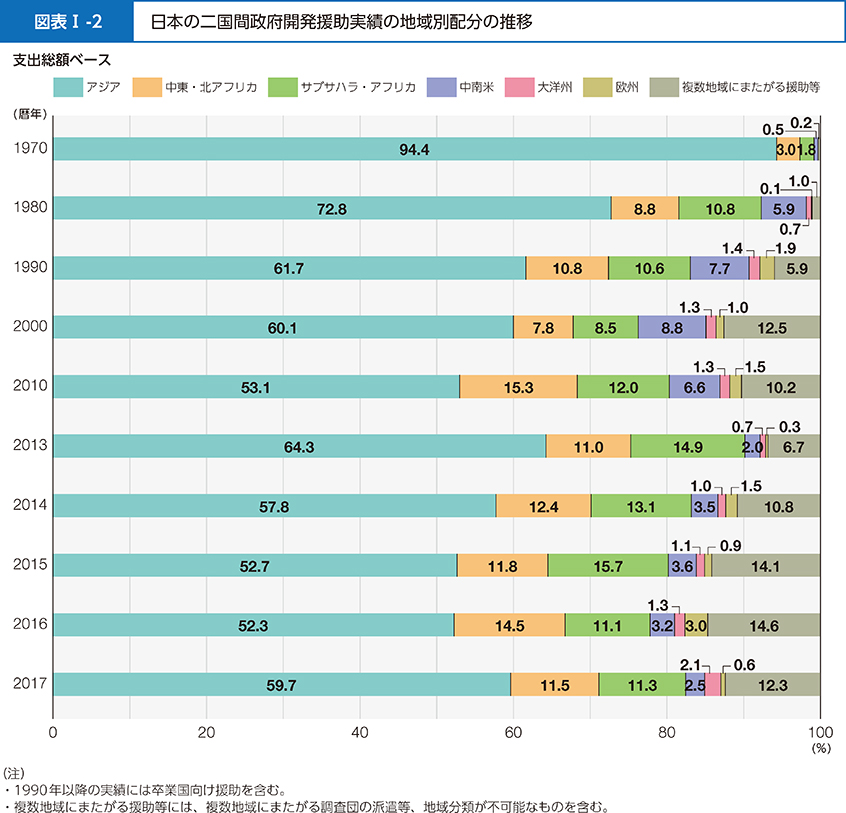

地域別の二国間ODAは次のとおりです。支出総額(支出純額)(構成比)の順。

(以下の実績値は、卒業国向け援助を含む。)

◆アジア:約90億943万ドル(約36億48万ドル)(59.7%)

◆中東・北アフリカ:約17億3,516万ドル(約10億7,933万ドル)(11.5%)

◆アフリカ:約17億329万ドル(約15億9,470万ドル)(11.3%)

◆中南米:約3億7,245万ドル(-約3億4,391万ドル)(2.5%)

◆大洋州:約3億2,174万ドル(約2億3,061万ドル)(2.1%)

◆欧州:約1億9,275万ドル(約1億2,496万ドル)(0.6%)

◆複数地域にまたがる援助:約18億4,994万ドル(約18億4,994万ドル)(12.3%)

- 注1 : 2018年の実績の確定値は2019年末に確定する予定。

- 注2 : 支出総額(グロス)と支出純額(ネット)の関係は次のとおり。支出純額=支出総額-回収額(被援助国から援助供与国への貸付の返済額)援助実績の国際比較においては、通常支出純額が用いられている。

- 注3 : 卒業国向け援助を除く。「卒業国を含む」実績値について、詳しくは参考統計をご覧ください。