日本の開発協力政策

-開発協力大綱-:

日本の開発協力政策は、開発協力大綱(2015年2月閣議決定)をその根幹としています。日本は、平和国家としての歩みを堅持しつつ、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定および繁栄の確保に一層積極的に貢献し、それを通じて日本の国益の確保を図ることを開発協力政策の基本としています。開発協力大綱は、こうした日本の基本的方針を明記した上で、その実現に向けた外交政策上の最も重要な手段の一つとして、これまで以上に政府開発援助(ODA)を戦略的かつ効果的に活用していくことを定めています。また、開発課題が多様化・複雑化し、国家のみならず民間企業やNGOをはじめとする様々な主体による開発協力が必要とされている中、ODAにはこうした多様な力を結集するための触媒としての役割も求められています。

1.日本の開発協力の基本方針

開発協力大綱においては上述のような目的のために行われる日本の開発協力の基本方針として以下の三つを掲げています。

- (1)非軍事的協力による平和と繁栄への貢献

- 非軍事的協力は平和国家としての日本に最もふさわしい国際貢献の一つであり、国際社会の平和と繁栄を誠実に希求するその在り方を体現するものです。日本は今後もこの方針の下、開発協力の軍事的用途および国際紛争助長への使用を回避する原則を遵守します。

- (2)人間の安全保障の推進

- 個人の保護と能力強化により、恐怖と欠乏からの自由、そして、一人ひとりが幸福と尊厳を持って生存する権利を追求すべきという人間の安全保障の考え方は、日本の開発協力の指導理念です。日本は、特に脆弱(ぜいじゃく)な立場に置かれやすい人々に焦点を当て、その保護と能力強化を通じて、人間の安全保障の実現と、その国際社会における主流化を一層促進します。

- (3)自助努力支援と日本の経験と知見を踏まえた対話・協働による自立的発展に向けた協力

- 開発途上国自身の自助努力を後押しし、将来の自立的発展を目指すのが日本の開発協力における伝統的姿勢です。開発途上国における人づくり、経済社会インフラ整備、法・制度構築等、自助努力、自立的発展の基礎構築を重視し、相手国からの要請を待つだけではなく、日本から積極的な提案を行う等、対話・協働重視の開発協力を進めます。

2.重点課題

さらに上記の基本方針にのっとり、次の重点課題に沿った開発協力をそれらの相互関連性にも留意しながら推進することとしています。

- (1)「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅

- 世界における貧困削減、特に絶対的貧困の撲滅のためには、経済成長の実現が不可欠ですが、それは①成長の果実が社会全体に行き渡り、誰ひとりとして取り残されないという意味での「包摂(ほうせつ)性」、②環境との調和への配慮や経済社会の持続的成長・地球温暖化対策の観点を含め世代を超えて続く「持続可能性」、③経済危機や自然災害を含む様々なショックへの耐性および回復力に富んだ「強靱(きょうじん)性」の3点を兼ね備えた「質の高い成長」であることが必要です。日本はまた、この質の高い成長の実現による貧困撲滅を図る中で、経済成長の基礎および原動力の確保並びに基礎的生活を支える人間中心の開発のための支援等を実施しています。

- (2)普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現

- 「質の高い成長」による安定的な発展の実現には、一人ひとりの権利が保障され、人々が安心して経済社会活動に従事し、社会が公正かつ安定的に運営されることが不可欠です。これら発展の基盤を強化するため、日本は、普遍的価値の共有や、平和で安定し、安全な社会の実現のための支援を行っています。とりわけ、普遍的価値の共有を図る上で、法の支配の確立、グッドガバナンスの実現、民主化の促進・定着、女性の権利を含む基本的人権の尊重等の実現のための支援に、また、平和で安定し安全な社会の実現を図る上で、平和構築、緊急人道支援、法執行機関の能力強化やテロ対策、海洋・宇宙・サイバーに関する能力強化支援等に、それぞれ取り組んでいます。

- (3)地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱な国際社会の構築

- 国境を越えて人類が共通して直面する環境・気候変動、水問題、大規模自然災害、感染症、食料問題、エネルギー等の地球規模課題は国際社会全体に大きな影響を与え、特に、貧困層等、脆弱な立場に置かれた人々により深刻な影響をもたらします。これらの問題には、持続可能な開発目標(SDGs)の推進等を通じ、国際社会が一致して持続可能かつ強靱な社会の構築を目指すことにより対処する必要があります。日本はまさにこれらの地球規模課題の克服に向けて国際社会の取組を主導しています。

- 以上の重点課題を踏まえ、日本は世界各国のニーズと特性に応じた開発協力に加え、広域開発、地域の連結性強化等も行っています。さらに開発が進展しつつも様々な開発課題を抱える国々や、一人当たり所得が一定水準にあっても小島嶼(とうしょ)国等の特別な脆弱性を抱える国々等に対し、その開発ニーズの実態や負担能力に応じた協力も行っています。

3.開発協力実施上の原則・体制

(1)日本は、開発協力を推進するにあたり、①外交政策に基づく方針の策定・目標設定を不断に行い、②ODAとODA以外の資金・活動の相乗効果を目指すとともに、③政策や事業レベルの評価を不断に行い、その結果を、政策決定過程に反映させていきます。また、開発協力の適正化確保のための原則として、①(開発途上国の)民主化の定着、法の支配および基本的人権の保障に係る状況を考慮し、②軍事的用途および国際紛争助長への使用回避(軍または軍人がかかわる民政目的、非軍事目的の開発協力については、実質的意義に着目し、個別具体的に検討)を図るほか、環境・気候変動への影響、公正性、社会的弱者への配慮、女性参画促進等を念頭に開発協力を進めます。

(2)日本は、地球規模課題への取組を含む開発協力を担う政府・実施機関の体制整備を続けるとともに、民間企業や地方自治体、大学・研究機関、そしてNGOをはじめとする市民社会など、多様なアクター(援助主体)との連携を強化します。また、緊急人道支援や国際平和協力における国際機関、NGO、PKOとの連携にも引き続き取り組み、国際機関、地域機関、新興ドナーとの連携も推進していく考えです。

日本の政府開発援助(ODA)

●ODAとは?

政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)とは、開発途上国・地域に対し、経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的として公的機関によって供与される贈与および条件の緩やかな貸付等のことです。

その対象となる開発途上国・地域は、OECD(経済協力開発機構:Organisation for Economic Co-operation and Development)のDAC(開発援助委員会:Development Assistance Committee)が作成するリストに掲載されています。

日本は現在、それら対象国・地域に対してODAとして、平和構築やガバナンス、基本的人権の推進、人道支援等を含む「開発」に役立つ資金(贈与・貸付等)・技術の提供を行っています。

●ODAにはどのような種類があるか?

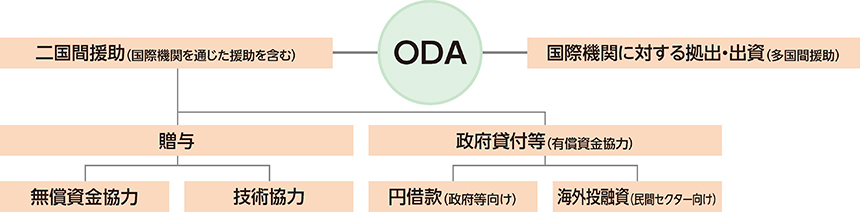

ODAには、開発途上国・地域を直接支援する二国間援助と、国際機関に対する拠出である多国間援助があります。

二国間援助は、贈与と政府貸付等に分けることができます。贈与は開発途上国・地域に対して無償で提供される協力のことで、返済義務を課さないで、開発途上国・地域に社会・経済の開発のために必要な資金を贈与する無償資金協力と、日本の知識・技術・経験を活かし、開発途上国・地域の社会・経済の開発の担い手となる人材の育成を行う技術協力があります。なお、贈与の中には国際機関の行う具体的な事業に対する拠出も含まれます。

政府貸付等には、低金利かつ返済期間の長い緩やかな貸付条件で開発途上国・地域に必要な資金を貸し付ける円借款と、開発途上国・地域での事業実施を担う民間セクターの法人等に対して融資・出資を行う海外投融資があります。

多国間援助には、国連児童基金(UNICEF)や国連開発計画(UNDP)への拠出や世界銀行などへの拠出・出資などがあります。

☆外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/index.html)でもODAに関する説明を掲載しています。