国際協力の現場から 06

日本の絵本の読み聞かせで環境・衛生改善に貢献

~「もったいない」の精神をインドの子どもたちに広める~

経済成長が著しいインドでは、屋外排泄(はいせつ)による水質汚染や都市ゴミの不適正処理による大気汚染をはじめ、全土において劣悪な衛生環境にあります。そこでモディ政権は、2014年より公衆衛生の促進を図る「クリーン・インディア」キャンペーンを展開し、マハトマ・ガンジーの生誕150周年となる2019年10月までに屋外排泄などの根絶を目標にインフラの整備等を推進しています。

こうした状況の下、講談社の古賀義章(こがよしあき)海外事業戦略部担当部長は、日本の「もったいない」の精神を広めることで物を大切にすることを説く真珠(しんじゅ)まりこさんのベストセラー絵本『もったいないばあさん』をインドの子どもたちに読み聞かせることで、インドの環境や衛生に対する人々の意識の改善に役立つのではないかとひらめきました。2016年にJICAの「協力準備調査(BOPビジネス連携促進)」(現:中小企業・SDGsビジネス支援事業)に採択され、伊藤忠商事とマルチ・スズキ※1といった日系企業の協賛を得て、移動図書館のように改造したキャラバンカーを造り、デリーや近郊のハリヤナ州の公立学校を回って、『もったいないばあさん』の読み聞かせ活動を行いました。

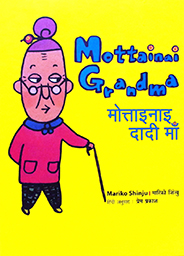

インド版『もったいないばあさん』(National Book Trust刊)

キャラバンカーの前で絵本の読み聞かせを楽しむ子供たち(写真:講談社)

「インドの子どもたちが日本語で“MOTTAINAI”という言葉を覚えてくれたのは感動的でした」と話すのは、日印間のビジネスをサポートするIJ懸け橋サービシス株式会社のサンジェイ・パンダ代表。古賀部長と共に、現地の教育関係者との交渉や読み聞かせ活動に尽力してきました。絵本を読んだ延べ3000人の子どもたちにどんな効果が出ているかを調査したところ、パンダ代表は、ある子は自分の皿に必要以上の食べ物をよそらなくなったほか、ゴミを散らかす親の意識を変えようとしている子もいると話します。さらには、読み聞かせを実施した学校の中で「もったいないアンバサダー」に指名された児童がもったいないことをしている子どもの行為を指摘したり、子どもたちが自分たちで使った皿や空き缶で遊具を作る姿を目にし、努力の成果の芽が出てきたことを実感。「絵本を通じて子どもたちの意識を変えて実生活につなげることができる」と、パンダ代表は確信しています。

また、古賀部長やパンダ代表は、日本企業が建設に携わったデリーの地下鉄の車両を貸し切り、現地で制作された「もったいないダンス」を踊りながら子どもたちに読み聞かせを行ったほか、「もったいない」をコンセプトに子どもたちに絵を描いてもらい優秀作品を表彰するなど、新たな事業を続々と手がけています。さらに、4つの州政府に働きかけ、子どもたちへの絵本の配布や、教科書の補助教材として絵本を導入してもらうことを提案しています。

2018年1月、連邦公用語のうちヒンディー語・英語の翻訳版『もったいないばあさん』が、インド最大の政府系出版社National Book Trustより出版されました。今後はヒンディー語以外の11の州公用語にも翻訳される予定で、今後、真珠さんは訪れたガンジス河にヒントを得て「川」を舞台に命のつながりや大切さをテーマとした新たな本を世に出す予定です。

これら絵本の根底には、真珠まりこさんの切実な想いが流れています。「MOTTAINAIキャンペーン」提唱者であるワンガリ・マータイさん※2は真珠さんに、「「もったいない」には、環境「3R」※3に加え「Respect(尊敬)」の念を加えた「4R」があるから、世界平和につながる、がんばってね」と声をかけ、励ましてくれました。真珠さんは、「もったいない」の精神を絵本に描くことで子どもたちに伝え続けています。

真珠さんはこう語ります。「もったいないってどういう意味?と息子に聞かれたことがきっかけで、『もったいないばあさん』の絵本を作りました。当初は、「もったいない」を他の一言で説明するのは難しいから、絵本を読んでなんとなく意味がわかってくれたら、と考えていました。今では、「もったいないは、感謝の気持ちと思いやり、やさしい気持ちがいっぱいつまっとるんじゃ」と説明したり、「もったいないは、敬う心なんじゃよ」と話しています。いただく命、自然のめぐみ、作ってくれた人に感謝して、残さないようにいただくこと、ものを大切にすることを子どもたちに伝えていけたらと思います。」

古賀部長は、こうした活動を通じて、インドの子どもたちがモノや自然を大切にするようになり、さらには、インドにおける環境や衛生に対する考え方が変わっていくと期待しており、パンダ代表の「知識があれば人の意識は変わる」との哲学の下、今後もインド全土に活動の場を広げ続けていきます。

※1 自動車メーカー・スズキ株式会社の子会社。

※2 元ケニア共和国環境・天然資源省副大臣。環境分野において、かつアフリカの女性として史上初のノーベル平和賞受賞(2004年)。

※3 Reduce(消費削減・ゴミ減量)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利用)の頭文字をとった語。