国際協力の現場から 11

パプアニューギニアの森林を保全する

~持続可能な森林管理に向けた日本の支援~

パプアニューギニアの森林公社ミルンベイ州事務所にて、森林公社職員と打合せをする渡辺達也さん(右端)(写真:西村雅也)

パプアニューギニアは、日本の約1.2倍の国土に世界有数の熱帯雨林が広がる国です。この熱帯雨林は生物多様性の保全という役割を担うとともに、同国の主要輸出品である木材を産出しています。また、村落に暮らす住民にとっては、生活の中で様々な形で利用する大切な資源でもあります。しかし、外国企業による大規模な伐採や人口増加に伴う農地の拡大などにより、国土に占める森林面積の割合は1972年から2002年までの30年間で、82%から71%にまで減少したとの報告もあります。

森林減少・劣化に対する取組は、気候変動対策の観点からも差し迫った課題です。パプアニューギニアでは、温室効果ガスの国内排出量の多くが森林減少・劣化に起因しており、政府は「REDD+(レッドプラス)」※1の取組を重視して、その推進に向けた制度の整備に取り組んでいます。しかし、その前提となる森林分布図は1970年代に他国の支援によって作られた古いもので、現在の森林植生が反映されていない上、森林地と非森林地の境界が曖昧(あいまい)です。森林資源のモニタリングに必要な各種情報の管理や更新が人材や予算の不足により十分に行われておらず、その改善が森林管理、気候変動対策の双方の観点から強く望まれていました。

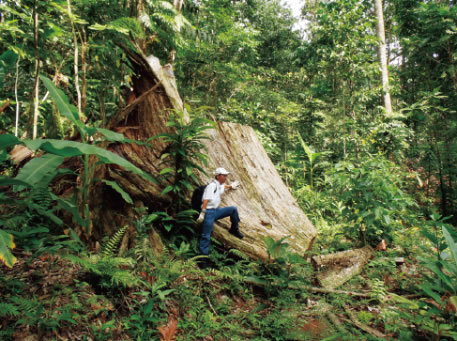

パプアニューギニアのミルンベイ州での現地調査にて、伐採された樹木(樹種はインドシタン)の大きさを示すために立つ渡辺達也さん(写真:鈴木清史)

日本は2010年から、無償資金協力や技術協力を通じて、森林資源のモニタリングを支援しています。高解像度の衛星画像を活用して森林分布図を整備するとともに、森林資源情報を一元的に管理できるデータベースを開発し、それまで把握できていなかった最新の森林被覆(ひふく)情報※2の把握や森林炭素量の推定などができる「国家森林資源情報管理システム」を構築しました。さらに、2014年8月から2019年8月までの予定で始まった後継プロジェクトでは、そのシステムを運用するパプアニューギニア森林公社による森林資源モニタリングの能力強化を支援しています。

日本の林野庁からJICAの長期専門家として2011年にパプアニューギニアに派遣された渡辺達也(わたなべたつや)さんは、森林を保全することの意義を森林公社の職員や関係者に理解してもらうためには現場を見ることが大切だという思いから、森林公社の職員を連れて、時には飛行機や車、ボートを乗り継ぎ、片道2 ~ 3日かけて、衛星画像で解析した森林の確認を行ったこともあるといいます。

「課題の解決を相手に押し付けるのではなく、共に悩み、改善策を探るというプロセスを実践していくことで、仲間として受け入れられ、新たな技術を学ぶことで能力を向上させる喜びを分かち合えるようになりました。これは、日本特有の支援のやり方だと感じています」と渡辺さんは語ります。

先行プロジェクトでまとめた森林被覆図のデータは2016年6月に確定し、今後一般公開され、地元自治体や気候変動にかかわる研究者やNGOのほか、土地の所有者などにも活用される見込みです。

渡辺さんは「国民性なのかもしれませんが、パプアニューギニアの行政機関は研究データの公開をためらいがちでした。それが積極的に公開することに転じたのは、その情報の有用性と重要性を繰り返し説明してきたことが理解されたからだと思います」と、手応えを感じています。適切な社会・経済開発のための情報インフラとして公開すべきだと認識されるまでに至ったのです。

プロジェクトは2019年まで続きますが、今後、同国政府が森林資源モニタリングを自ら継続していくために、温室効果ガス排出量の定期的な報告、持続可能な森林管理に向けた森林計画の立案や現場での地図情報の活用といったさらなる取組が不可欠です。

「パプアニューギニアは、南米のアマゾン、アフリカのコンゴ川流域に次ぐ世界的な森林地帯です。パプアニューギニアの森林を保全するということは、世界的な森林炭素の貯蔵庫※3を温存できるということです」と渡辺さんはいいます。このプロジェクトを通じて、日本はパプアニューギニアにおける持続可能な森林管理と気候変動対策の推進に貢献しています。

※1 REDD+とは、開発途上国の森林の減少・劣化を防止して地球全体の二酸化炭素排出量を削減するという考え「REDD:Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation」に、森林の保全および持続可能な経営、森林の炭素蓄積量強化の取組も目指す考えを付加(「+」)したもの。

※2 どのくらいの地域が森林に覆われているかを示す情報。

※3 温室効果ガス、中でも温暖化への影響が最も大きいとされる二酸化炭素の大気中の濃度を増加させないことが重要だが、森林は二酸化炭素を吸収(森林炭素)し、地球温暖化防止に貢献する。