第259回ODA出前講座 開催報告

~三重県立津高等学校~

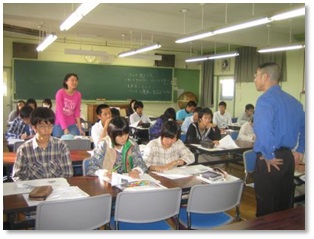

2014年10月17日(金曜日),三重県立津高等学校に外務省国際協力局国別開発協力第1課の本田真一事務官を講師として派遣しました。今回の出前講座では,同高校1年生の約30名を対象に「ODA・国際協力とは」というテーマで講義を行いました。

講義概要:「ODA・国際協力とは」

◆参加者からの感想(抜粋)◆

◆今まで私は日本は借金をしてまで本当に支援する必要があるのか,疑問に思っていました。しかし今回の講座を通して,支援することで新たな国どうしのつながりができることが分かりました。また,講座を通して,他国の援助の難しさを改めて知りました。援助する側がアドバイスをしても,国による文化や考え方,常識の違いなどによって拒否されたりするということを聞いて驚きました。

◆今まで漠然としか知らなかったが,ODAの詳しい活動内容や効果,問題点など色々なことが分かった。日本の技術や資金が世界が良くなるようにと有効に活用されていると分かり,一人の日本人としてとても誇らしく思った。税金の使い方や支援先の人々との互いを受け入れる姿勢にはまだまだ問題があると知ったが,これからも日本が世界の中でたくさん活躍してほしい。

◆ODAの核心は,現地の人たちの「考え方」を変えてもらうことだということが,強く印象に残りました。また,ODAとは一方的な支援で,日本国や日本国内にもたらされる利益というものは少ないと思っていましたが,日本国や国内にもさまざまな利益があるということは驚きでした。今回,このような場を設けていただくことで,自分の知識の蓄えにもなったし,将来を選択していく際の視野の拡大にも繋がりました。

◆異文化理解をしなければ,現地の方々とのコミュニケーションを図れないので,現地の言葉を学ぶことやその地の常識等を知ることが大事だと分かった。自分がODAは全て無償で行われると思っていたように,高校生,拡大して政治や国際協力に関わらない一般市民は,ODAについて深く知らないと思うので,地方自治体や国でそういった教育もしていかなければならないと思う。

◆ODAはお金を渡すというイメージばかりだったが,技術協力やお金の融資など,色々な方面から援助を行っていることが分かった。また,海外での活動ならではの言葉や文化の壁や,国の税金を使っているからこそ,出来ないこともあるという難しさがあることも分かった。教科書ではイメージが少しわくぐらいの理解だったが,今回講座を聴いて,ODAの良いところ(世界への貢献)だけでなく,結果は良くしたいけど,資金は無駄にできないなどといった課題も具体的に知れて,今後は更にODAへも注目しようと思った。

◆ODAとは,発展途上国に対して,日本の外務省が様々な手伝いをしていくものだと思っていたが,途上国政府からの要請が先にあるということを初めて知りおどろいた。