ODA改革の方向性

(中間取りまとめ案)

(資料5)

平成14年10月29日

対外経済協力特別委員会

ODA改革に関するワーキングチーム

ODA改革に関するワーキングチームでは、ODAのあり方に関して鋭意検討を重ねてきたが、この度、中間報告としてその改革の方向性を提示することとした。

今後は、この改革の方向に沿い、より具体的な方策を協議検討し、12月末をめどに最終報告を取りまとめることとする。

1.ODA大綱に関して

ODA大綱は、当時としては英知を集めた包括的な内容であったが、策定後10年を経ているため、戦略性の重視など所要の見直しが必要である。

(1)戦略性の重視

- 追求すべき国益について様々な角度から議論を深め、国益と普遍的価値に基づく国際貢献のバランス等、ODAの基本的な目的を再定義する。

- わが国の重点援助地域である東アジアとの連携強化等、アジア諸国の経済状況を踏まえた対アジアODA戦略を再構築する。

(2)新しい概念の重視

- 人間の安全保障、平和構築分野におけるODAの活用、政策支援、ミレニアム開発目標等最近の国際開発理念、被援助国の自主性(オーナーシップ)、能力開発(キャパシティ・ビルディング)等の概念を重視する。

(3)実施方法

- 狭義の「要請主義」にとどまらず、政策協議の強化等を図ることにより、相手国の経済開発・貧困削減等の総合的ニーズに応える形でわが国の援助を位置付ける。

(4)ODA戦略・政策策定及び実施・評価の体制の強化

- 下記2~5の内容のうち重要かつ適当と考えられるものについてはODA大綱に掲げる。

2.ODA戦略の立案機能に関して

中央省庁改革の方針等を受けてODA戦略を策定するための府省横断的な調整の仕組みが存在するが、所期の成果をあげていない。また、国別のODAの実施は、有償、無償等ODAのツールごとの案件積み上げにより具体的援助が決定され、被援助国ごとのわが国のODA戦略が必ずしも明確となっていない。

このため、ODA戦略の立案機能を強化し、わが国としての総合的なODA戦略、国別戦略を明確にすることが肝要である。

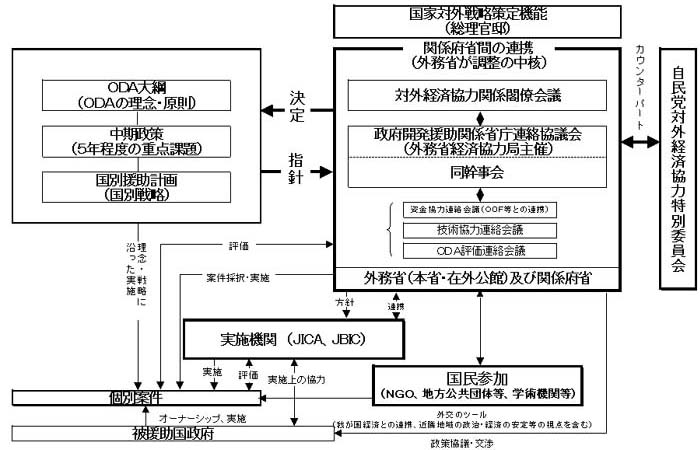

(1)総理官邸の国家対外戦略策定機能の強化

- ODA戦略の立案機能強化の前提として、我が国の総合的な対外戦略を策定する総理官邸の機能の強化が必要である。

(2)ODA戦略立案体制の強化・明確化

- 現存する「対外経済協力関係閣僚会議」の機能・体制を強化し、ODA戦略を取りまとめる機関として明確に位置付ける。同閣僚会議が実質的な機能を果たし得るよう、その主宰者及び事務補佐体制について検討する。

- この会議において政府全体としてのODA戦略、また国別援助戦略が国際的にも一層重視されてきていることに鑑み、わが国の国別援助計画等の決定を行う。

3.政策決定組織・プロセスに関して

現状では、戦略的ODA実施のための各府省間の連携は十分とは言えない。また、有償資金協力、無償資金協力、OOF、貿易保険、国際機関経由等の資金協力スキーム全体を府省横断的に把握し、被援助国への資金の流れ全体を調整する枠組みがなく、さらには政策決定における現地の役割が十分に果たされていない。

このため、政策決定の機関・プロセスの抜本的な強化が必要である。その際、政府全体の調整の中核を担う外務省の経済協力実施機能の実質的な強化・充実が重要であり、現在進められている外務省機構改革の議論の中で、十分に検討されるべきである。同時に、各府省の専門性・知見の一層の活用、これを踏まえた各府省間の連携強化、情報の共有の視点が重要である。

(1)戦略的ODAの策定体制の強化

- 対外経済協力関係閣僚会議の下部機関として局長レベルの「政府開発援助関係省庁連絡協議会」(外務省経済協力局主催)を位置付け、その機能を充実強化する。

- 党対外経済協力特別委員会とのカウンターパートとする。

- 同連絡協議会の下に、課長レベルの「幹事会」を設置し、機動的な運営を図り、府省間の連携を一層強化する。

- 同幹事会の下に、「資金協力連絡会議」を創設し、また、「技術協力連絡会議」及び「ODA評価連絡会議」の新たな位置付けを行なう。

-

各連絡会議を抜本的に強化するとともに、連絡会議間の連携強化を図り、実施機関の参加を得ながら国別の援助戦略について実質的な協議を行なう。その際、NGOとの連携を図る。

「資金協力連絡会議」

資金協力スキーム(有償、無償、OOF、貿易保険、国際機関経由等)を所掌している主要関係省(外務省及び財務省・経済産業省)が中心となって、実施機関(JICA、JBIC)等と連携を密にしつつ、重要な被援助国(東アジア等)に対する援助のあり方について随時協議・調整する。

「技術協力連絡会議」

各府省が把握する詳細な情報の一元化、技術協力調査の調整等、各府省間の一層の連携を強化し、総合的かつ効果的な技術協力を推進する。

「ODA評価連絡会議」

評価手法の統一化など各府省の評価を徹底することにより、政府としてODA全体の評価取りまとめを図る。

(2)被援助国との政策協議の強化

- 国別の援助計画、戦略等を被援助国と協議する場である政策協議を強化する。同時に、現地実施機関であるJICA、JBICとの連携をさらに強化する。

- この中で適切なマクロ経済政策やわが国企業にとっての投資環境、知的財産権の保護等、わが国の関心事項について協議し、被援助国内の所得格差の問題についても適切に取り上げる。

(3)案件選定プロセスの透明化及び債務救済のあり方

- 有償・無償ともにロングリスト方式の拡充に努める。

- 無償プロジェクトの選定については、外務省内に第三者で構成する「無償資金協力適正実施会議」(仮称)を設立し、その適正化・透明化に努める。その際には、「資金協力連絡会議」や「ODA評価連絡会議」との連携を密にする。

- 現在の債務救済のあり方について検討し、早期に結論を出す。

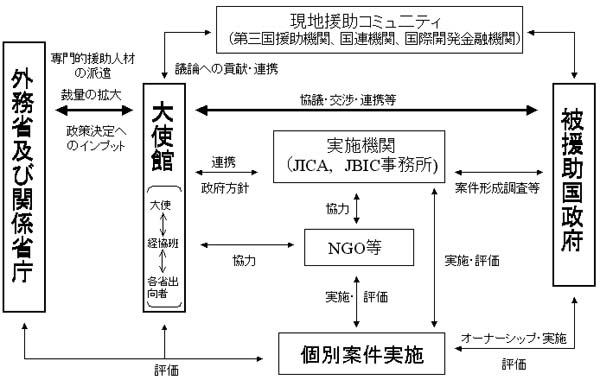

(4)政策決定過程における現地の役割・体制の強化

- 現地における在外公館と実施機関事務所との連携及び両者の情報収集能力・政策企画能力を抜本的に強化し、援助政策の決定過程における現地の役割を増大させるとともに、現地の裁量を拡大する。また現地の援助コミュニティにおける議論に貢献する能力を一層高める。人員の観点も含め、そのために必要な現地体制強化について検討する。

- 他方、在外公館や実施機関現地事務所の要員は2、3年で交替することが多いため、こうした現地での動きを中期的に、かつ地域全体の観点からチェックする体制の整備を検討すると共に、国別専門家が現地でこれらの要員に被援助国の経済状況や開発ニーズ等につき的確にアドバイスを与える体制を整える。

- インドネシア等いくつかの重点援助国を選定し、上記の取り組みを早期に試行的に実施する。

(5)援助人材の能力・専門性の強化

- 外務省のODA専門家の育成に努めるとともに、赴任前研修の充実等を通じて各府省からの出向者を含めた在外公館経済協力担当者の実務能力・専門性の強化を図る。

- 各府省、実施機関、NGO、国際機関、大学等との間の人事交流を活発化させ、我が国全体として開発専門家の育成を図り、同時にその裾野の拡大を図る。

4.実施体制・機関について

政府及び実施機関の役割が固定化し、必ずしも最善の連携ができていない。NGOとの関係では、国内では政府とNGOとの定期協議会を実施し、在外公館でも、大使館と実施機関及びNGOとの間で連絡を強化する体制(「ODA大使館」)を実施中であり、JICAについては平成15年10月に独立行政法人に移行予定であるが、これらを念頭に、より実効性ある実施体制確立のため所要の見直しを行なうべきである。

(1)政府と実施機関(JICA、JBIC)との連携強化

- 政府と実施機関の役割・権限・責任分担をさらに明確化し、援助の専門家である実施機関に委譲可能な権限は委譲し、両者の連携強化を図る。

- 実施機関との間で情報を共有し、政策策定への実施機関の積極的な参加を求め、政府の戦略・政策と実施機関の事業実施計画との有機的連携を図る。

(2)現地における在外公館や実施機関事務所とNGOとの連携強化

- 「ODA大使館」を活用し、在外公館及び実施機関現地事務所とNGOとの連携を強化する。

(3)現地における援助コミュニティとの連携の強化

- UNDP等の国連機関、世銀、アジア開発銀行等の国際開発金融機関及び各国の援助機関との連携を強化する。

(4)実効的な援助実施のためのその他の方策

- 我が国が供与した援助案件の適正活用についてのフォローアップを強化する。

- ODAの実施にあたり、日本語の活用を一層重視する。

5.評価・監査・情報公開について

「ODA改革・15の具体策」及び外務省改革「行動計画」において一連の施策を打ち出し実施中であるが、政府全体の評価結果を取りまとめ、またODA戦略・政策に確実に反映させること、また、我が国国民のODAに対する理解を高める努力を一層強化するとともに、被援助国においてわが国の援助について情報発信する一層の努力が課題である。

(1)事前・中間・事後の各時点及び政策・プログラム・プロジェクトの各レベルにおけ る評価の強化

- それぞれの評価について、到達目標を明確にするとともに、可能なものについては指標を導入する。

(2)評価結果のODA戦略・政策へのフィードバック

- 評価結果が直接ODA戦略・政策の立案プロセスにフィードバックされ、その後のODA戦略・政策に正しく反映されることを確保する。

(3)政府全体のODA実績及び評価の取りまとめの強化

- 外務省に各府省のODA実績や評価を集積する体制を整備するとともに、上記「ODA評価連絡会議」を活性化する。また、政府全体としてのODA評価のあり方を検討する。

(4)情報公開及び情報発信の充実化

- 国民のODAに対する理解を高めるため、IT技術の積極的活用により、より一層の情報公開の促進を図る。

- わが国援助が被援助国国民に正しく認知され評価されるために、「顔の見える」援助案件の積極的な発掘・選定に努めるとともに、わが国のODAについて積極的な情報発信に努める。

(5)監査体制の強化

- 事務の効率に十分注意を払いつつ、抜き打ち監査の実施等により、高い公正性を確保する。

- 第三者を含めた監査の実施を確保する。

政策決定過程における現地の役割体制の強化