グローカル外交ネット

天皇誕生日祝賀レセプションにおける地方の魅力発信(在インドネシア日本国大使館)

在インドネシア日本国大使館

大道 拓馬

1 レセプションの概要

2025年2月20日、在インドネシア日本国大使館は、ASEAN日本政府代表部とともに、ジャカルタのセントレジス・ホテルにおいて天皇誕生日祝賀レセプションを開催しました。本レセプションには、アグス・ハリムルティ・ユドヨノ・インフラ地域開発担当調整大臣をはじめとした多数の閣僚を含む当地要人など、総勢824名の方にご来場いただき、天皇陛下の御誕生日をお祝いしました。また、日本の魅力や日本によるインドネシアへの貢献等について発信する有意義な機会となりました。

本レセプションでは、地方自治体と連携した取組として、6つの自治体(福島県、石川県、静岡県、愛媛県、東かがわ市、十勝清水町)にブースをご出展いただき、大変盛況となったほか、レセプション中には、会場内の大型スクリーンで各参加自治体からご提供いただいた観光PR動画を放映することで、日本の地方の魅力を来場者へ発信することができました。

本稿では、同レセプションにおける地方連携の取組事例を具体的にご紹介させていただくと共に、地方自治体ブースが盛況となった要因に関する考察をお伝えいたします。本稿が、インドネシアでのPRを検討されている地方自治体関係者の方々などのご参考になれば幸いです。

2 地方自治体による展示内容

地方自治体ブースの様子

地方自治体ブースの様子

はじめに、本レセプションに出展された6つの自治体の展示内容についてそれぞれご紹介します。

(1)福島県

福島県は、「桃」をテーマに地元の魅力をPRしました。桃ジュース、桃のお酒、桃のジャム、桃のお菓子等を紹介し、試飲・試食を提供しました。同県職員も現地まで来られ、桃が描かれた法被を着て福島の桃製品をPRしました。来場者からは、特に桃ジュースや若桃の甘露煮の人気が高く、「次の旅行先は福島を検討したい」といった声も聞かれました。

(2)石川県

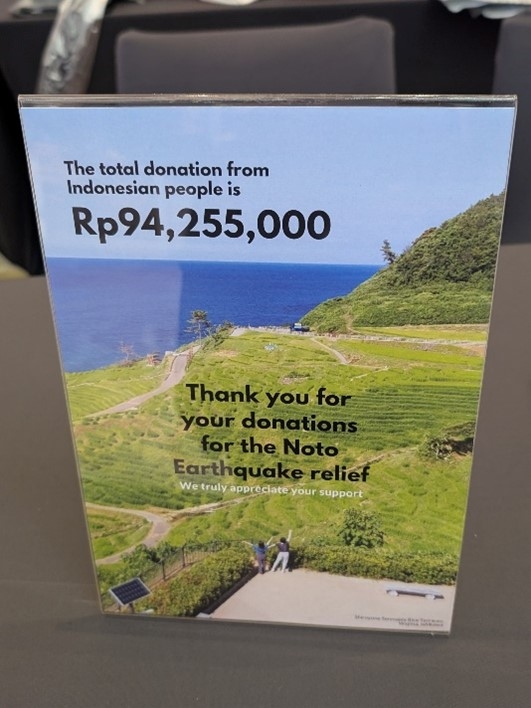

能登半島地震義援金への感謝の立て札

能登半島地震義援金への感謝の立て札

石川県は、能登半島地震の被災地産品(ちくわ、かにかまぼこ、揚げかまぼこ、金平糖)の試食を提供したほか、石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」のノベルティグッズや観光パンフレットの配布を行いました。当日は、同県職員も現地まで来られ、魅力を発信しました。

また、当館の取組として、昨年のレセプションにおいて能登半島地震への義援金の案内を掲示したことを受けて、本年は募金していただいたインドネシアの方々へ感謝の気持ちを表す立て札を設置しました。

(3)静岡県

静岡県は、名産品である煎茶やほうじ茶などを含む5種類の日本茶の試飲を富士山のイラスト入りの紙コップで提供したほか、県の観光パンフレットの配布を行って地元の魅力をPRしました。同県職員も現地まで来られ、来場者へ煎茶を積極的に勧め、当地要人に静岡のお茶の美味しさを味わっていただく貴重な機会となりました。

(4)愛媛県

愛媛県は、同県職員が現地まで来られて、みかんジュースの試飲とみかんゼリーの試食を提供したほか、観光パンフレットを配布し、地元の魅力を発信しました。特に、愛媛産のみかんを使用したみかんジュースは、甘く濃厚な味わいで、来場者から大変人気を博していました。また、レセプション中には、愛媛県イメージアップキャラクターの「みきゃん」が登場し、来場者と握手や記念撮影を行って、会場の盛り上げに一役買っていました。

(5)東かがわ市(香川県)

東かがわ市は、地元の名産品の一つである和三盆の試食を提供しました。インドネシアでは、甘い物を好む方が比較的多い傾向にあり、美しい和三盆の見た目と上品な甘さが相まって、人気の試食の一つとなっていました。観光パンフレットの配布や香川県の風景の写真を使った観光ポスターの掲示によって地元の魅力をPRしました。

(6)十勝清水町(北海道)

十勝清水町は、名産のあんこ、黒にんにく、にんにくを使ったスナック菓子等の試食のほか、あずき茶の試飲を提供しました。また、十勝清水町のマスコットキャラクターである「しみずガーリック王子」と「ロニン王女」のノベルティグッズの配布も行ったところ、キャラクターグッズは受けが良いのか、レセプション中盤にはほとんどなくなってしまうほど非常に人気でした。

3 地方自治体ブースが盛況となった要因

福島の桃をPRする様子(福島県ブース)

福島の桃をPRする様子(福島県ブース)

インドネシアは、農産品等の輸入規制が厳しい上、イスラム教徒が人口の約9割を占めることから、豚由来の成分を含む食品やアルコール類を出品しにくいといった制約があります。そのような中、今回、各自治体の展示ブースが盛況となった背景には、当地の人々の好みや宗教事情を踏まえながら、提供する食品やその提供方法を十分に検討し、それを当館としても後押しできたことに加え、現地で活動する企業等の協力を得られたことにあると考えます。

たとえば、福島県は、当初、日本酒、米、桃製品をバランスよくPRすることを検討していましたが、イスラム教徒が多く、お酒を飲まない方が多いこと、農作物の日本からの持込みは難しいこと、酒類の税関手続きには特に時間を要すること等の現地事情を当館からご説明したところ、桃の加工品に焦点を絞った展示内容とすることとなり、結果的にインドネシアの要人の方々に福島の桃の美味しさを強く印象づけることにつながりました。また、静岡県は、当地では熱いお茶よりも冷たいお茶の方が好まれる傾向があるという静岡茶の現地ディストリビューターの方の意見も踏まえて、煎茶もホットだけでなくアイスも提供するなどの工夫をしました。

また、当館では繋がりをあまり持ち合わせていなかった、石川県、東かがわ市及び十勝清水町の3自治体の出展にあたっては、当地で食品関連の催しを企画・実施しており、多数の自治体とのパイプを持つ日本の食品コンサルティング企業の方から、自治体との連絡調整や提供品の当地への取寄せ作業に関して協力を得られました。これにより、これまで出展実績のあった自治体だけでなく、新規の自治体による出展も実現し、バラエティ豊かな6自治体の魅力を発信することにつながりました。

このように、今回の地方自治体ブースの盛況につながった要因としては、当地の事情に応じた柔軟な対応や現地で活動する企業等と連携できたことが大きかったと考察しています。

4 おわりに(インドネシアで自治体PRを行う意義)

インドネシアは親日国であるとともに、めざましい経済発展を遂げており、特に中間層の所得が向上していることから、日本への訪問者が急増しています。実際に、2024年のインドネシアからの訪日者数は約51.7万人で、これは10年前(2014年)と比較すると約3.2倍に増加しています。また、技能実習生及び特定技能で日本に入国したインドネシア人労働者の合計は15万人を超えており、ベトナムに次いで世界第2位です。インドネシア人の日本語学習者数も、世界第2位となる約71万人もおり、日本への関心の高さが伺えます。

このように、インバウンド需要や日本で働きたい・学びたいと考えるインドネシア人は増加傾向にあることから、本レセプションのように多数の当地要人が集まる機会を捉えてPR活動を実施することは、地方自治体にとって一層有意義なものとなっています。実際に、今回ご来場されたアグス・ハリムルティ・ユドヨノ・インフラ地域開発担当調整大臣のInstagramアカウント(フォロワー数約630万人)等において、本レセプションの模様が発信されたことに加えて、インドネシアの現地プレスにおいても、イベントでは日本の食品が紹介され、東京、大阪、京都及び北海道以外の地域にも独自の魅力があることが発信されていた旨の報道がなされ、一定のPR効果を感じました。

本稿では、当館における地方連携の取組事例の一つをご紹介させていただきましたが、今後、インドネシアにおいて我が国の地方の魅力の発信を希望される場合には、ぜひ当館までご相談いただければ幸いです。当館は、引き続き地方自治体と連携して、我が国の様々な魅力を発信してまいります。