グローカル外交ネット

「びわ湖の日」40周年 湖を守り、持続可能な社会の実現へ

悠然たる琵琶湖の佇まい

悠然たる琵琶湖の佇まい

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課

1 日本最大の湖、琵琶湖

滋賀県には、日本で最も大きい湖、琵琶湖があります。

琵琶湖は、滋賀県だけでなく、京都、大阪、神戸などの近畿1,450万人の生活を支える水源であるとともに、約400万年の歴史を持つ世界有数の古代湖であり、他では見ることができない固有種が多く存在するなど、生態系の宝庫でもあります。

滋賀県では、琵琶湖の環境を守るために、人々は様々な努力を行ってきました。

水色エリア=琵琶湖からの水利用区域

水色エリア=琵琶湖からの水利用区域

2 琵琶湖を守る取組:石けん運動

高度成長期には、工業化の進展や人口増により、琵琶湖の水質は悪化し、1977年には、赤潮と呼ばれるプランクトンの大量発生等、深刻な状況になりました。

この主な原因が、リンを含む合成洗剤であると知った滋賀県民は、「合成洗剤を使わず、粉石けんを使おう」と呼びかける運動を始めました。

この運動は、「石けん運動」と呼ばれ、県内に一斉に広がり、行政も一緒になって、この運動に取り組むとともに、リンを含む合成洗剤の使用、販売等を禁止する条例、通称「琵琶湖条例」を制定し、また、工場からの排水についても、規制の強化を行いました。

まさに、琵琶湖の環境のために一体となって取り組んだ象徴的事例が、石けん運動です。

3 世界湖沼会議

こういった琵琶湖での経験を、同じく課題を抱える他の地域と共有することで、世界の湖の環境問題の解決に役立てようと、科学者、行政、市民などが一堂に会し、話し合うという理念のもと、滋賀県は、世界湖沼会議の開催を提唱し、第1回が、1984年に、滋賀県の大津市で開催されました。

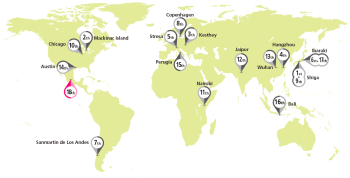

以来、世界湖沼会議は、世界10カ国で17回開催され、水質や生態系などの各時代における、湖が直面する課題と、それに対する対策について話し合われ、世界の湖沼問題の解決に貢献してきました。

過去36年にわたって、世界湖沼会議は世界中の大陸を旅してきました。

過去36年にわたって、世界湖沼会議は世界中の大陸を旅してきました。

4 姉妹友好交流を通じて

また、滋賀県は、湖がとりもつ縁で、1968年にアメリカ ミシガン州(ミシガン湖)、1980年にブラジル リオ・グランデ・ド・スール州(パトス湖)、1983年に中国 湖南省(洞庭湖)と、姉妹友好州省となり、同じく湖を有する自治体として、水環境分野での交流を行うとともに、国際会議などの場で力を合わせて、湖の環境を守ることの大切さを訴えてきました。

5 湖は、地球環境を見通す窓であり、人々の暮らしを映し出す鏡

今日、気候変動の波は湖にも押し寄せ、水温の上昇や水位の大きな変動といった新たな課題が現れてきております。

まさに湖は、地球の健康状態を我々に知らせてくれる窓であり、また人々の暮らしのあり方を映し出す鏡といえます。

湖には、私たちの暮らしが持続可能な社会、SDGsの達成に向かっているかどうかが映しだされていると言えるでしょう。

滋賀県では、琵琶湖条例の制定1周年を記念して、7月1日を「びわ湖の日」と定め、本年は、40年目を迎えました。

滋賀県では、この「びわ湖の日」40周年に合わせて、2021年7月1日に、琵琶湖版SDGsであるマザーレイクゴールズ・MLGsを策定し、個人や団体、企業等が、琵琶湖を守るための自発的、主体的な取組を通じて、SDGsの達成に貢献していきます。

マザーレイクゴールズ・MLGsのロゴマーク

マザーレイクゴールズ・MLGsのロゴマーク