文化に関する無償資金協力

草の根文化無償資金協力

令和5年4月20日

1 草の根文化無償資金協力とは

草の根文化無償資金協力(以下「草の根文化無償」という。)は、 NGOや地方公共団体等の非営利団体に対し、文化・高等教育振興に使用される資機材の購入や施設の整備を支援することを通じて、開発途上国の文化・教育の発展及び日本とこれら諸国との文化交流を促進し、友好関係及び相互理解を増進させることを目的としています。

2 被供与団体

- (1)草の根文化無償は、開発途上国において草の根レベルで活動する非営利団体を被供与団体としています。ここでいう非営利団体とは、基本的に、ローカルNGO、国際NGO、地方公共団体、教育機関を指します。

- (2)中央政府・政府関係機関については、緊急事態に対する支援等、裨益効果が高く、かつ当該機関以外に当該事業の効果的・効率的実施が困難であると考えられる場合に例外的に被供与団体として認めます。

- (3)個人及び営利団体は、被供与団体としては認められません。

3 優先分野

- (1)文化・高等教育振興を主たる目的とする開発プロジェクトであって、対象地域住民に対する裨益効果が高く、対象地域の文化の保護に資する案件、あるいは日本文化の推進及び我が国との恒常的・継続的な文化交流の促進に役立つ案件を対象とする。同時に、「日本の顔」が見える、対日理解・親日感情醸成に資する、日本の発信に繋がる等の要素が認められることが望ましいです。

- (2)他方、以下に該当する案件は支援対象としません。

- ア 当該国・地域の経済社会開発を目的としない案件。

- イ 草の根レベルへの直接の裨益効果が明確でない案件(例えば特定団体会員のみしか利用できず、市民に開かれていない施設への支援)。

- ウ 政治目的や宗教の布教目的が含まれる案件。

- エ 軍事的利用が認められる案件。

- オ 人体に害を及ぼすおそれのある嗜好品(酒、たばこ等)に関する案件。

4 供与限度額・実施期間

- (1)供与限度額は、原則1,000万円以下とします。

- (2)案件の実施期間は、贈与契約締結日から1年以内とします。

5 実施対象国・地域

草の根文化無償の対象国は、原則として、DACの被援助国リストに掲載されている国とします。ただし、所得水準が相対的に高い国に対する供与を検討する際には、「所得水準が相対的に高い国に対する無償資金協力の効果的な活用について(PDF) 」(平成26年4月)に従って対応します。

」(平成26年4月)に従って対応します。

6 申請方法

上記の条件を満たし、対象国の文化・高等教育振興のための事業実施のために草の根文化無償資金協力の資金供与を希望する団体は、対象国内の日本大使館又は総領事館に申請書を提出してください。申請書には、事業計画の詳細な予算内訳、実施地を示す地図、実施可能性調査の報告、供与資金で購入する物品・サービスの三社見積り、申請団体の紹介資料(例:パンフレット)や規約、及び申請団体の年間予算書を添付する必要があります。

申請書の提出に際しては、以下の点に注意してください。

- (1)資金供与対象事業選定に際して、日本政府は、事業の効果と持続可能性を優先します。申請団体が事業を適切に管理できることを日本大使館又は総領事館に対して証明しなければなりません。したがって、申請団体の活動実績の詳細な説明があればその手助けになります。

- (2)日本政府は給与などの経常経費については資金を供与することができません。したがって、事業実施の経常経費は、申請団体の自己負担となります。申請団体のプロジェクト維持能力を大使館に対して証明するためには、運営費をまかなえるだけの資金があることを示さなければなりません。

- (3)金額に見合う価値のあることが確認できるよう、各予算項目ごとに見積り額を提出しなければなりません。可能な限り3業者の見積りを提出してください。

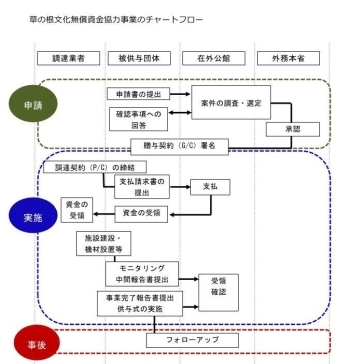

7 承認手続

日本政府は、申請された全ての計画を支援することはできません。日本政府による詳細な審査と評価を経た上で、適切な事業に対して資金が供与されます。

日本大使館又は総領事館は、申請団体から申請書と添付書類を受理した後、以下の措置を取ります。

- (1)事業の審査:申請書が受理されると、その計画は大使館又は総領事館の担当官によって審査されます。特に事業の目的、影響及びコストが重視されます。これに基づき無償資金協力の候補事業が選定されます。

- (2)現場視察:大使館(総領事館)の担当官が候補事業の現場を視察します。

- (3)計画の承認:大使館(総領事館)は東京の外務本省に候補計画を申請し、外務本省が更なる審査を行い、承認します。

- (4)贈与契約:日本大使館(総領事館)と被供与団体が贈与契約に署名します。贈与契約には、計画のタイトルと目的、被供与団体の名称、各当事者の権利と義務、事業実施のために供与される上限額、中間報告書と最終報告書の提出日、及び事業の完了日が明記されます。

- (5)資金の供与:申請団体が実際に資金を受け取るためには、関連文書を添えて支払い請求書を提出しなければなりません。

- (6)事業の実施:無償資金は、承認された計画の申請書に明記された物品やサービスの購入のためにのみ適切に使用しなければなりません。無償資金が供与されると、合意された予定表に従って適時に(原則として1年以内に)事業の実施を進めることが求められます。

- (7)当初案の変更:何らかの理由で事業計画案を修正する必要が生じた場合、被供与団体は、大使館(総領事館)と協議し、事前の承認を得なければなりません。(協議及び承認は書面によって行う必要があります。)

- (8)報告書:実施期間中の中間報告書及び事業終了時の最終報告書が必要となります。(状況により、被供与団体は追加的な中間報告書の提出を求められる場合もあります。)

- (9)監査:300万円を超える草の根無償資金協力については全て外部監査が必要です。

8 その他の要件

- (1)申請予定者は、消耗品、施設・設備の運営・維持費、被供与団体の管理費、事業に関連する人材の派遣・招へい費、ワークショップ開催費等、資金供与を受けられない費用があることに注意してください。

- (2)受け取った資金は計画された事業の実施のためにのみ使用しなければなりません。事業実施以外の目的に資金が使用された場合、日本大使館または総領事館は、無償資金の返還を請求する権利を留保します。

- (3)被供与団体は、無償資金の監査を円滑に行えるようにするため、同事業の資金管理を専用の銀行口座を設けるなど個別に行うことが望まれます。