グローバルな課題の解決に向けて ~国際機関で働くという選択肢~

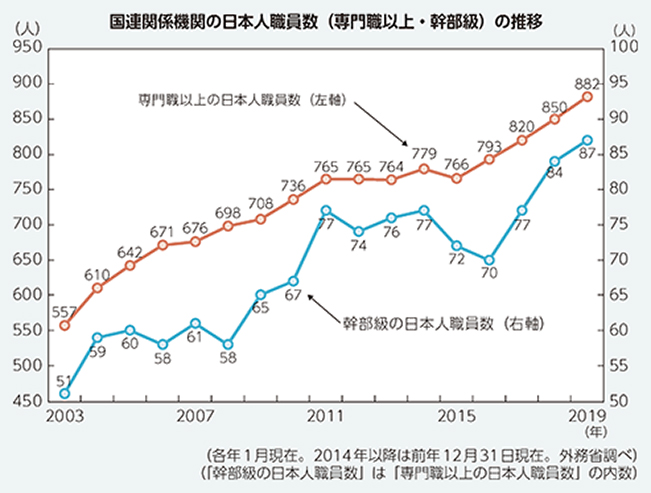

「グローバルな課題の解決に取り組みたい」と考えたことはありますか? 国連を始めとする国際機関は、貧困、紛争、難民、人権、感染症、環境問題といった国際社会が直面する様々な課題に取り組んでおり、国連関係機関で活躍する日本人職員の数は年々増加しています。

外務省国際機関人事センターでは、国際機関を志す日本人の方々を積極的に支援しています。日本人が国際機関の専門職員を目指すには、主に三つの方法があります。

・国際機関による公募への直接応募

・日本政府によるジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)派遣制度への応募

・国際機関によるヤング・プロフェッショナル・プログラム(YPP)への応募(国連事務局、経済協力開発機構(OECD)、世界銀行)

ここではJPO派遣制度について紹介します。JPO派遣制度は、各国政府の費用負担を条件に国際機関が若手人材を受け入れる制度です。外務省では1974年から同制度による派遣を行っています。任期は原則として2年で、派遣先の国際機関で職員として勤務しながら、正規採用を目指します。派遣者の選考は基本的に年1回のJPO派遣候補者選考試験を通じて行われます。応募資格は、(1)35歳以下、(2)修士号を取得又は取得見込みかつ2年以上の職務経験があり、(3)英語で仕事ができ、(4)将来も国際機関で働く意思を有する、(5)日本国籍を有する方です。応募資格の詳細は外務省国際機関人事センターのウェブサイト(下記)で最新の募集要項を参照してください。JPOは最近では毎年50人から60人程度派遣され、国連関係機関で現在働く約880人の日本人職員(専門職以上)の約半数がJPO出身と、多くの方がJPOから国際機関でのキャリアを始めています。

開発や人道支援、軍縮などの専門分野のほか、会計や人事、法務、広報やITの専門家など、管理部門でも幅広い人材が必要とされています。外務省国際機関人事センターのウェブサイトでは、国際機関で活躍する様々な日本人職員の方の体験談を参照できるので、是非御覧ください。

外務省国際機関人事センター ウェブサイト https://www.mofa-irc.go.jp/

私は、歯学部在籍中から、自らの専門性をいかし多くの人に貢献したい、海外で働きたいという漠然とした希望があり、WHO本部でのインターンシップに参加し、多国籍の医療職のみならず様々な分野の専門家が世界の人々の健康のために取り組んでいる姿を見て、WHOでいつか働きたいと思うようになりました。その後、JPOとしてWHO本部勤務を経て、現在は、コンゴ民主共和国にあるWHOアフリカ地域事務所で、各国の口腔(こうくう)保健政策立案、口腔保健担当者の能力強化支援に従事しています。

口腔の健康は全身の健康、生活の質にも密接に関わっているのですが、他の疾患と比べると優先度が低く、配分される資源も限られ、SDGsのターゲットにも入っておらず、対応が遅れています。WHOの同僚、協力機関と共に、アフリカのみならず世界の政策決定者に対して、効果的に口腔保健の重要性を説き、口腔保健を推進することは、とても難しくもやりがいを感じています。

私は、国際応用システム分析研究所(IIASA)の研究職に就いたのち、国連工業開発機関(UNIDO)ウィーン本部にJPOとして着任し、現在、FAOローマ本部で気候変動対策のためにFAO加盟国に融資を行う気候ファイナンス事業の資金調達と、その資金を用いた技術協力事業の立案・実施に携わっています。

FAOは、農林水産分野における国連の気候変動政策の実現に貢献しています。ドナーと現地政府との交渉調整、FAO現地スタッフの人材育成に追われていますが、JPO時代の経験がとても役に立っています。分野横断的な事業パートナーや様々な認識や考え方を持つ各部局スタッフと相互理解を図り、信頼関係を築きながら、一つの目標に向かって利害調整を進めていくのは簡単なことではありませんが、とてもやりがいのある仕事です。

私は、スーダン・ハルツームにあるOCHAスーダン事務所において、JPOとして2年4か月間勤務した後、引き続き同事務所にて人道問題担当官・人道調整官付特別補佐官としての業務に従事しています。スーダンでは、紛争、洪水や干ばつ等の自然災害、感染症の発生などのため多くの人が人道支援の対象となる状況が続いています。多数の国連機関や非政府組織(NGO)などが活動している中で、被災者が必要としている支援を効果的に迅速に届けるために支援実施機関との調整や連携促進を支援しています。

JPO派遣期間から現在まで、人道支援の対象者を中心に据えた支援の在り方を模索してきましたし、今後もその実施に貢献していきたいと思います。