2 国際社会で活躍する日本人

(1)国際機関で活躍する日本人

国際機関は、国際社会共通の利益のために設立された組織である。世界中の人々が平和に暮らし、安全と繁栄を享受できる環境づくりのために、様々な国籍の職員が集まり、それぞれの能力や特性を生かして活動している。貧困、気候変動、人道・人権、食糧、エネルギー、難民保護、紛争予防・平和構築、保健、教育、雇用、女性の自立など、地球規模の課題を解決するため世界中に多くの国際機関がある。

国際機関が業務を円滑に遂行し、国際社会から期待される役割を十分に果たしていくためには、専門知識を有し、国家という枠組みを超えて世界に貢献する、能力と情熱を兼ね備えた優秀な人材が必要である。日本は、各国際機関が取り組む課題に対し、分担金や拠出金を通じた財政的貢献に加え、日本人職員の活躍を通じた知的・人的貢献も行ってきている。

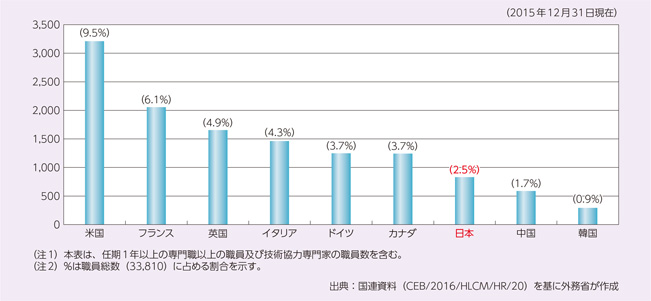

現在、約800人の日本人が専門職職員として世界各国にある国連関係機関で活躍している。日本人職員数は、2000年と比較しても100人以上増加しており、知的・人的貢献は拡大しているものの、他のG7各国はいずれも1,000人を超えていることなどにかんがみても、その貢献はまだまだ十分ではない。

政府として2025年までに国連関係機関で勤務する日本人職員数を1,000人とする目標を掲げ、その達成に向けて、外務省では、大学や関係府省庁等と連携しつつ、世界を舞台に活躍・貢献できる人材の発掘・育成・支援・情報提供等を積極的に実施している。その一環として、国内外における国際機関の採用制度を説明するガイダンスや国際機関の人事担当者が訪日して行う合同採用説明会(アウトリーチ・ミッション)などを実施している。

さらに、JPO派遣制度(国際機関の正規職員を志望する若手の日本人を原則2年間各国際機関に職員として派遣し、必要な知識・経験を積んでもらい、派遣後の正規採用を目指す制度)を強化・拡大し、各国際機関に派遣されている若手職員への支援、日本人職員の昇進・採用の増加に向けた国際機関人事当局との協議や情報収集、空席情報の提供、応募に関する支援などにも力を入れている。

より多くの日本人が国際機関で活躍すれば、国際社会における日本の貢献の1つとして、日本のプレゼンス強化につながることが期待される。また、日本が真に世界の平和と繁栄を願い、これを積極的に支える国であることを示すことにもつながる。加えて、日本人職員には、国際機関と出身国との「橋渡し役」も期待される。例えば、2016年、ケニアにて開かれた第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)を日本が国連や国連開発計画(UNDP)などと共に実施した際、共催者である国際機関と日本双方の仕事の進め方や考え方の違いなどを理解できる日本人職員の存在は、プロジェクトや政策課題を円滑・迅速・効率的に前進させるために極めて重要であり、国際機関側からも高い評価を得ている(コラム「国連の舞台を支えてきた方々の声」237ページ参照)。日本が重視する外交課題の推進の観点からも国際機関における日本人職員の存在は極めて重要な意味を持つ。

さらに、こうして多様な国際経験を持つ日本人が増えることは、日本の人的資源を豊かにすることにもつながり、日本全体の発展にも寄与するものである。

今後も、外務省は、国際機関に求められる役割と責務を理解し、課題解決に貢献できる高い志と熱意を持った優秀な日本人が国際機関で一層活躍できるよう、より積極的に国際機関日本人職員増強施策に取り組んでいく。

ユニセフ(UNICEF:国連児童基金)パレスチナ事務所特別代表 功刀純子

父がかつてニューヨーク、エルサレム、バンコクで国連に勤務していたため、国連で働くことは私にとって自然なことでした。どの国においても外国人として育った経験から、国際協力を通して多文化理解を促進し、平和かつ公平で寛容な世界を築くために尽くしたいと思うようになりました。

1990年にUNICEF主導で開催された「子どものための世界サミット」では、感銘を受けたのと同時に、私にとっても後のキャリアにつながる転機となりました。当時コロンビア大学ジャーナリズムスクールの大学院生だった私はサミットに出席し、「朝日ウィークリー」に記事を書きました。世界には子どもを守り、困難な状況を改善し、毎日4万人もの子どもが下痢、呼吸器感染症、栄養不良など主に予防可能な原因で亡くなっている課題に取り組むための手段と知識が十分に存在するのだ、というサミットのメッセージに感動しました。必要なのは政治的意思であり、そのためにUNICEFは当時史上最多数の国の首脳が参集する会合を開き、サミットで採択された一連の目標と行動計画の達成を目指すという約束と政治的意思を引き出したのです。

1991年の卒業を機に、最初はコンサルタントとして、後に日本政府が実施するJPOとして幸運にもUNICEFで働くことになりました。

UNICEFでは本部、事務所(ニューヨーク、東京)やフィールド(ベトナム、バングラデシュ、オマーン、湾岸諸国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、パレスチナ)で25年以上を過ごしてきました。国連とパートナー団体の活動による世界的な乳幼児死亡率の低下など大きな成果も目にしてきましたが、これらの成果は主要ドナーの1つである日本を始めとする皆さまの支援により実現されたものです。

国連の一部として働くことは名誉なことであり、もっと多くの日本人に国連システムの中での仕事を自分のキャリアとして考えることを強くお勧めします。国連内で邦人職員のスキルや経験は高く評価されていますし、職員はユニークな経験と知識を身に付けることができ、それが海外とのつながりを強め、日本社会を豊かにし、共により良い未来を築いていくことに繋(つな)がっていくと信じています。

国連開発計画(UNDP)本部アフリカ局TICAD特別ユニット

プログラム・アドバイザー 小松原茂樹

2016年8月にケニアの首都ナイロビで、第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)が開催されました。アフリカ各国と日本の政府・経済界の首脳に加え、欧米、アジア諸国、市民社会、国際機関の関係者など、2日間の会議に1万1,000人が集まったTICAD VIは、アフリカで開催された最も成功した国際会議の1つとなりました。

国連開発計画と日本は、人間中心の開発、人間の安全保障、個人や組織の能力強化など、開発の視点や取り組み方に共通点が多く、1993年に始まったTICADでも共催者としてその発展に努力してきました。アフリカ内外の関係者が一堂に会してアフリカ開発を議論するTICADは国際的にも大変特色ある取組で、地域統合の推進、ミレニアム開発目標(MDGs)、持続可能な開発目標(SDGs)など、国際社会共通の政策課題にも重要な貢献をしています。

経済発展などを背景としたアフリカへの関心の高まりを反映し、TICAD VIには日本から3,000人を超える参加がありました。かつて、約11年経団連に勤務していた折にお世話になった多くの経済界関係者にナイロビで再会出来た事は感無量でした。国連開発計画では約15年間、ニューヨーク本部とガーナでアフリカ開発に携わってきましたが、日本とアフリカの距離が近づいていることを実感しています。

TICADはアフリカにも、日本にも、国際社会にも役立つ「3方よし」の取組です。今後も日本からより多くの方が国連に関わり、日本の知恵と経験を発信して頂けることを願っています。

万国郵便連合(UPU)郵便業務理事会議長(日本郵便株式会社執行役員) 目時政彦

スイスのベルンにある万国郵便連合(UPU)国際事務局で行われる郵便業務理事会(POC)の本会合では、40の理事国、オブザーバー、地域機関、事務局スタッフ等で定員200名の会場は2階のバルコニー席まで満杯となります。

会場の正面は床より60センチほど高い舞台のようで、議長を中心に国際事務局長以下のスタッフ10名程がずらりと座ります。

2013年から2016年まで、私は都合8回、ここで議長を務めました。会場を一渡り眺め、開会を告げ、参加者の目が私に向けられると、しばらくは普段と別世界が始まります。

議事進行はシナリオどおりには進みません。審議順序の変更要請、議題説明者の不在、煩瑣(はんさ)な手続を要する投票、議論が収束に向かっている時の迷走発言、時間延長に伴う通訳・関係者への連絡など、一時も気が抜けません。

目の前の国の発言要請に気付かなかったり、2012年を2020年と言い間違えて隣の補佐から注意されたり、などの失敗も多々ありました。

舞台裏はこのとおりでしたが、幸い議長国の日本として、加盟各国から一定の評価をいただくことができました。関係者への御礼をこめ、この一文を書かせていただいています。

UPUは、国際郵便において、各国の郵便事業体を通じた単一の郵便ネットワークによる、全世界的な郵便物の自由な流れを保障することを目的とする国際機関です。1874年に創立された世界で2番目に古い国際機関と言われ、1947年に国連の専門機関となり、現在の加盟国・地域は192です。

4年に1度、全加盟国で構成される最高機関の大会議が開催され、大会議から大会議までの期間の作業を継続する機関として、国際事務局、管理理事会(CA、41理事国)、郵便業務理事会(POC、郵便業務の実務的事項を検討、40理事国)があります。

日本は、1877年にUPUに加盟し、POCの理事国には1957年の創設以来、常に上位当選しています。また、実務面で積極的に貢献し、EMS(国際スピード郵便)の品質改善、国際郵便の追跡システムの開発などは、その具体的な協力の成果です。

そうした中、東日本大震災の際の各国からのお見舞いや励ましへの御礼としてUPUに貢献するため、また被災国として郵便の公的使命の重要性を訴えるため、日本は2012年、POC議長へ初めて立候補しました。

同年のドーハ大会議で、他の立候補国なく選出され、当時、日本郵便の国際事業部長であった私がPOC議長を務めることとなりました。

議長として私が目指したのは、自分も含め誰もが理解でき、効率的な議事を行うことでした。具体的には、英・仏語で議題を会議場正面ディスプレイに表示させる議事の可視化、年2回会合の開催による迅速な意思決定等で、加盟国や国際事務局の協力により実現され、現在は、UPUのスタンダードとなっています。

POC本会合の下部機関であり、専門的・技術的事項を議論する委員会の議長との個人的な信頼関係の構築も重要でした。

2013年1月、自主的な非公式会合として、委員会議長を招請した準備会合を東京で開催しました。全議長が参加し、POC全体の課題を横断的に議論し、一体となってPOC活動を進めていくという雰囲気が醸成されました。

本サイクルの終わりに、各議長から異口同音に、東京会合で我々はチームワークで行うべき事項をしっかり認識した、自分の長年のUPU活動でもこんな経験はなかった、との言葉をいただきました。

こうして無事、議長の任を終えましたが、2016年10月のイスタンブール大会議で日本はPOC議長国に再選され、私も議長を再び務めることとなりました。

本サイクルにおいても、早期に意思決定すべき、幾つかの重要な課題があります。

国際郵便サービスの再構築、通関電子情報の事前入力、Eコマース向けの商品の開発・導入など、いずれも法制的・技術的な観点から大きな論議があります。これまでの議長経験を生かし、効率的で実効のある議論を進めたいと考えております。

そして、新たな4年間は、もう少し余裕をもって、議長席から会場を眺められたらとも思っています。

(2)非政府組織(NGO)の活躍

ア 開発援助分野

国際協力活動に関わる日本のNGOは、400以上あると見られる。その多くは、貧困や自然災害、地域紛争など様々な課題を抱える開発途上国・地域において、草の根レベルで現地のニーズを把握し、機動的できめの細かい支援を実施しており、開発協力における重要性は増している。

外務省は、日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発事業に対する無償の資金協力(「日本NGO連携無償資金協力」)を行っており、NGOを通じた政府開発援助(ODA)を積極的に行っている。2016年度は12月末までに、日本の29のNGOが、アジア、アフリカ、中東など15か国において38件の日本NGO連携無償資金協力事業を実施した。事業の分野も、保健・医療・衛生(母子保健、結核・HIV/エイズ対策、水・衛生など)、農村開発(農業の環境整備・技術向上など)、障害者支援(職業訓練・就労支援、子供用車椅子供与など)、教育(学校建設など)、防災、地雷・不発弾処理など、幅広いものとなっている。さらに、NGOの事業実施能力や専門性の向上、NGOの事業促進に資する活動支援を目的とする補助金を交付している(「NGO事業補助金」)。

また、政府、NGO、経済界などの協力や連携により、難民や大規模自然災害発生時に、より効果的かつ迅速に緊急人道支援活動を行うことを目的として2000年に設立された「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」には、2016年12月末現在、46のNGOが加盟している。JPFは、2016年には、ハイチのハリケーン「マシュー」被災者支援やモンゴル雪害対応プログラムなどを立ち上げたほか、シリア、イラク及びその周辺国における難民・国内避難民支援を引き続き実施した。また、アフガニスタン、イエメン、ガザ(パレスチナ)、南スーダン、ミャンマーなどにおいても人道支援を行った。

日本のNGOは、支援者からの寄附金や独自の事業収入などを活用した活動も数多く実施している。また、近年では、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まりつつあり、技術や資金を持つ企業が開発協力について高い知見を持つNGOと協力して、開発途上国で社会貢献事業を実施するケースも数多く見られるようになっている。

このように、開発協力の分野において重要な役割を担っているNGOを開発協力のパートナーとして位置付け、NGOがその活動基盤を強化して更に活躍できるよう、外務省とJICAは、NGOの能力強化、専門性向上、人材育成などを目的として、様々な施策を通じてNGOの活動を側面から支援している(2016年、外務省は、「NGO研究会」、「NGO海外スタディ・プログラム」、「NGOインターン・プログラム」及び「NGO相談員制度」の4事業を実施)。

さらに、NGOとの対話・連携を促進するため、「NGO・外務省定期協議会」の全体会議を6月に開催した。加えて、ODA全般について協議するODA政策協議会や、NGO支援や連携策について協議する連携推進委員会も開催した。また、持続可能な開発のための2030アジェンダの採択に向けたプロセスを含め、開発・人道分野の地球規模課題についても、NGOとの意見交換を行いながら取り組んでいる。

イ そのほかの主要外交分野における連携

外務省は、開発協力分野以外でも、NGOと連携している。例えば、3月に開催された第60回国連女性の地位委員会(CSW)において、橋本ヒロ子氏(十文字学園女子大学名誉教授・十文字中学・高等学校校長)が日本代表を務めたほか、NGO関係者が政府代表団の一員となり積極的に議論に参加した。また、第71回国連総会では、布柴靖枝氏(文教大学教授)が政府代表顧問として人権・社会分野を扱う第3委員会に参加した。さらに、人権に関する諸条約に基づいて提出する政府報告や第三国定住難民事業、国連安保理決議第1325号及び関連決議に基づく女性・平和・安全保障に関する行動計画などについても、日本政府はNGO関係者や有識者を含む市民社会との対話を行っている。

また、軍縮分野においても、日本のNGOは存在感を高めており、外務省はNGOと積極的に連携してきている。例えば、通常兵器の分野においては、NGO主催のセミナーに外務省職員が参加しているほか、地雷・不発弾被害国における地雷や不発弾の除去、危険回避教育プロジェクトの実施に際しても、NGOと協力している。

さらに、核軍縮の分野においても、様々なNGOや有識者と対話を行っており、「非核特使」及び「ユース非核特使」の委嘱事業等を通じて、被爆者などが世界各地で核兵器使用の惨禍の実情を伝えるNGO等の活動を後押ししている。12月現在までに、83件延べ262人が非核特使として、また、18件延べ174人がユース非核特使として世界各地に派遣されている。

国際組織犯罪対策では、特に人身取引の分野において、NGOなどの市民社会との連携が不可欠であるとの認識の下、政府は、近年の人身取引被害の傾向の把握や、それらに適切に対処するための措置について検討すべく、NGOなどとの意見交換を積極的に行っている。

(3)青年海外協力隊(JOCV)・シニア海外ボランティア(SV)

JOCVは、技術を有する20歳から39歳までの青年男女が、開発途上国の地域住民と共に生活し、働き、相互理解を図りながら、その地域の経済及び社会の発展に協力・支援することを目的とする国際協力機構(JICA)の事業である。累計で88か国に4万2,094人の隊員を派遣し(2016年11月末現在)、計画行政、商業・観光、公共・公益事業、人的資源、農林水産、保健・医療、鉱工業、社会福祉及びエネルギーの9分野、約200職種にわたる協力を展開している。

1965年に発足し、2015年に50周年を迎えたJOCVは、2016年7月にはアジアのノーベル賞とも呼ばれるフィリピンのラモン・マグサイサイ賞(1)を受賞しており、まさしく日本の「顔の見える開発援助」として、開発途上国から高い評価を得ている。

また、2016年にはこれまでJOCVを派遣してきた国に加え、新たにミャンマーとの間で青年海外協力隊派遣取極、レソトとの間で青年海外協力隊を含む技術協力協定をそれぞれ締結した。

また、SVは、幅広い技術と豊かな経験を有する40歳から69歳までの中高年層の男女を開発途上国に派遣する事業である。1990年の発足以来、年々事業規模を拡大しており、2016年11月末までに74か国に6,047人を派遣し、JOCVと同じ9分野の協力を行ってきた。近年は一線を退いたシニア層の再出発やその知見の活用という観点からも、豊富な経験と熟練した技術を生かすことができるSVに対する関心が高まっている。

JOCV及びSVは、開発途上国の経済、社会開発や復興のために協力したいという国民の高い志に支えられており、外務省は、これを国民参加型国際協力の中核を担う事業として、積極的に推進している。2016年11月末現在、2,044人のJOCVと391人のSVが世界各地(それぞれ69か国、58か国)で活躍を続けている。また、帰国したボランティア参加者は、その経験を教育や地域活動の現場、民間企業等で共有するなど、社会への還元を進めており、日本独自の国民参加型による活動は、受入国を始め、国内外から高い評価と期待を得ている。

JOCV・SVとしての経験は、グローバルに活躍できる人材としての参加者個人の成長にもつながり得る。このため、政府はこうした人材育成の機会を必要とする企業や自治体・大学と連携して、職員や教員・学生を開発途上国に派遣するなど、参加者の裾野の拡大に向けた取組を進めている。例えば、主に事業の国際展開を目指す中小企業などの民間企業のニーズにも応えるプログラムとして「民間連携ボランティア」事業を2012年度から実施している。また、帰国したJOCVやSVの就職支援など、活動経験の社会還元に向けた環境整備を積極的に実施してきている。帰国したボランティアの中には復興庁に採用され、被災自治体の応援職員となり、様々な分野で自身の専門性や協力隊経験を生かして活躍している者、帰国したボランティア同士で協力して派遣国への支援を続ける者、国際機関などで活躍する者などもおり、国内外の幅広い分野で活躍している。

1 フィリピンのラモン・マグサイサイ大統領を記念して創設された賞で、毎年アジア地域で社会貢献などに傑出した功績を上げた個人や団体に対し、マニラ市のラモン・マグサイサイ賞財団から贈られる。