2 日本外交の戦略的展開

日本は、国益の増進に全力を尽くすとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していく。

(1)「積極的平和主義」と地球儀を俯瞰する外交

日本は、戦後一貫して平和国家として歩み、国際社会の中で信頼を築き上げてきた。この平和国家としての歩みを基礎として、今後は国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、同盟国である米国やその他関係国ともより緊密に連携して、日本の安全とアジア太平洋地域の平和と安定を実現するとともに、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に貢献していく。

2013年12月には日本で初めてとなる国家安全保障戦略(NSS)が策定された。国家安全保障戦略は、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策に関する基本方針を定め、「積極的平和主義」の具体的内容を内外に示すものである。この基本方針の下で、国益を守るとともに、国際社会における日本に見合った責任を果たすべく、積極的かつ効果的な外交を展開していく。

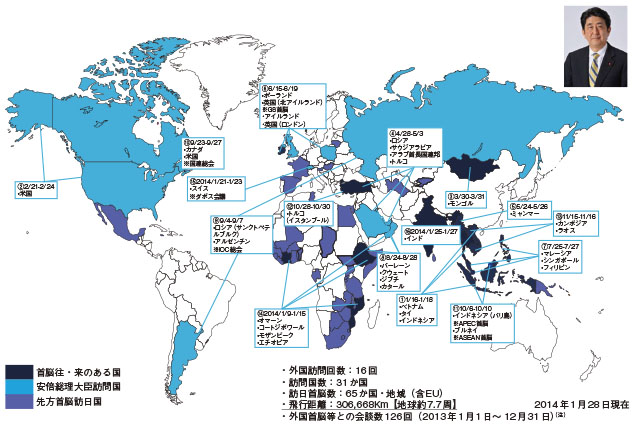

安倍政権発足以来、地球儀を俯瞰する視点から、自由、民主主義、基本的人権の尊重、「法の支配」といった普遍的価値に立脚し、戦略的な外交を推進してきた。この間、長期にわたるデフレと景気低迷からの脱却に向けた経済政策を打ち出し、日本経済は景気回復の兆しを見せている。このような日本経済の回復への国際社会の期待感の高まりと相俟って、この1年間で、国際社会の日本への期待、とりわけ地域や世界の平和と繁栄への貢献についての期待は確実に高まっている。

(2)日本外交の展開

以上の考え方の下に、①日米同盟の強化、②近隣諸国との協力関係の強化、③日本経済の再生に資する経済外交の強化、④地球規模の課題への一層の貢献を行っていく。

日本を取り巻くアジア太平洋地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中、日本外交の基軸たる日米同盟の重要性は一層高まっている。安倍政権発足以来、2013年2月に行われた安倍総理大臣の訪米、頻繁な日米外相会談、歴史的な日米安全保障協議委員会(「2+2」)の開催など、日米間の活発な要人往来を通じて、普天間飛行場移設問題の進展など、日米同盟強化のための具体的な成果を得ている。米国のアジア太平洋地域へのリバランス(1)とも連携しつつ、日本外交の第一の柱として日米同盟をあらゆる分野で強化していく。

日本を取り巻く安全保障環境の改善には、日米同盟の強化に加え、アジア太平洋地域のパートナーとの協力関係の強化が重要である。

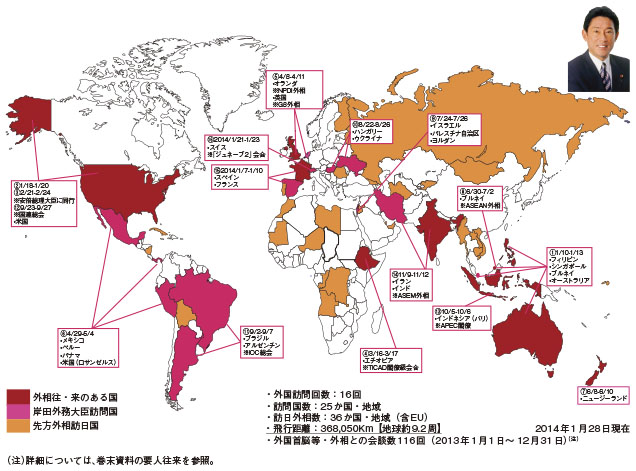

日・ASEAN(東南アジア諸国連合)友好協力40周年を迎えた2013年、基本的価値と戦略的利益を共有するASEANとの関係は大きく進展した。安倍総理大臣はASEAN全加盟国を訪問し、岸田外務大臣も全ての外相と二国間会談を行った。12月に東京で行われた日・ASEAN特別首脳会議の成果を基礎として、ASEAN各国との協力関係を更に強化していく。

加えて、インド及びオーストラリアといった普遍的価値と戦略的利益を共有する国々とも、安全保障、経済など様々な分野で協力を深化させていく。

ロシアとの間では、2013年4月に、安倍総理大臣が10年ぶりにロシアを公式訪問し、以降プーチン大統領との間で半年で4回の首脳会談を行った。また、11月には史上初となる日露外務・防衛閣僚協議(「2+2」)を開催した。日露関係については、今後とも政治対話を重ねつつ、日本の国益に資するよう進めていく。その中で、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結すべく、粘り強く交渉に取り組んでいく。

日中関係は最も重要な二国間関係の1つであり、両国は地域と国際社会の平和と安定のために責任を共有している。日中両国そして地域の利益のためにも、「戦略的互恵関係」の原点に立ち戻り、関係改善を図る。一方、「力」を背景とした一方的な現状変更の試みについては、領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意の下、冷静かつ毅然として取り組んでいく。

最も重要な隣国である韓国との関係強化については、困難な問題も抱えているが、引き続き様々なレベルで意思疎通を積み重ね、大局的観点から、未来志向で重層的な協力関係を構築すべく、粘り強く取り組む。

中国及び韓国の新政権との間では、いまだ首脳会談は実現していない。しかしながら、お互いの国ばかりではなく、地域と国際社会の平和と安定及び繁栄のために、日中韓3か国の関係を安定させ、発展させていくことが重要である。日本側の対話のドアは常にオープンであり、問題があるからこそ、胸襟を開いて直接対話を行うことを引き続き求めていく。

政府は、日本経済の再生に資する経済外交の強化に取り組んでいる。特に、いわゆるアベノミクスの第三の矢である成長戦略の実現に貢献すべく、成長著しい新興国を始めとする諸外国の成長を取り込むことが重要である。

まず、日本企業が輸出機会を拡大し、対外投資をしやすい環境を整備していくため、高いレベルの経済連携を戦略的に推進していくことが不可欠である。2013年は環太平洋パートナーシップ(TPP)協定、RCEP(東アジア地域包括的経済連携)、日中韓FTA、日EU・EPAなど、これまで経験したことのない大規模な経済連携協定交渉が開始された年となった。国益にかなった高いレベルの経済連携を戦略的かつスピード感を持って推進していく。特にTPP協定交渉については、引き続き早期妥結に向けて取り組んでいる。また、日本の経済成長に直接貢献すべく、インフラ輸出や日本産品の輸出促進を始めとする日本企業の海外展開支援を強化している。2013年12月には、岸田外務大臣を本部長として、日本企業支援推進本部を立ち上げ、日本企業の海外展開支援を一層強力に進めている。同本部の下で、トップセールスによるインフラシステムの輸出や、ODA(政府開発援助)の戦略的活用、国外における日本人と日本企業の安全対策の強化等を戦略的に進めていく。

さらに、東日本大震災以降、日本の発電における化石燃料の占める割合が増大する中、日本経済の存立の基盤として、エネルギーを含む資源の安定的かつ安価な供給確保に向けた取組が不可欠であり、「資源外交」を強化している。資源産出国との包括的・互恵的関係、供給元の多角化、輸送路の安全確保などを引き続き強化していく。

同時に、G8・G20、APEC(アジア太平洋経済協力)、WTO(世界貿易機関)、OECD(経済協力開発機構)などを活用し、経済分野での国際的ルールの整備と実施に日本として積極的に貢献していく。WTOについては、2013年12月、ドーハ・ラウンド交渉開始以来初めて、貿易円滑化・農業・開発の3分野において「バリ合意」が妥結に至った。今後の交渉の活性化につながるものと期待される。

OECDについては、2014年の閣僚理事会議長国として、国際社会共通の諸課題への取組に貢献していく。

女性がその能力を最大限発揮する「女性が輝く社会」の実現は、日本経済の更なる成長にとってのみならず、国際社会に活力をもたらす上でも重要な課題である。日本はこれまでも、開発途上国における女性の支援で実績を重ねてきた。この成果を基礎とし、安倍総理大臣は、9月の国連総会で、①女性の社会進出と能力強化、②女性の保健医療分野の取組強化、③平和と安全保障分野における女性の参画・保護の3つの柱を立て、今後3年で30億米ドルを超すODAを実施する考えを示した。今後も、男女平等と女性のエンパワーメントのための支援を強化し、また、紛争予防・平和構築における女性の役割拡大などについて国際社会と協力していく。

日本は、国際平和協力の分野でも取組を進め、これまで13の国連PKOミッションに延べ約9,300人の要員を派遣し、その実績は内外から高い評価を得てきた。国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、周辺施設部隊などを派遣し、2013年にはその活動地域の拡大を決定した。

2013年に直接交渉が約3年ぶりに再開された中東和平プロセスにおいても、日本は、米国を始めとする国際社会と連携しながら、積極的な役割を果たしている。2月には、アジア諸国の経済発展の知見・経験を対パレスチナ支援にいかすための「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)」の閣僚会合を東京で開催した。また、7月、岸田外務大臣がイスラエル・パレスチナを訪問し、両首脳に和平実現を働きかけるなどの和平外交を展開した。その際、日本が主導する「平和と繁栄の回廊」構想の下、約5年ぶりとなる閣僚級会合を実施するなど、日本の対パレスチナ支援は重要な成果を生み出している。

また、日本はシリアの政治プロセスについて話し合うための「ジュネーブ2」会議に参加して、美しいシリアを取り戻すため、積極的平和主義の下、人道支援と政治対話への貢献を車の両輪として取り組んでいくと表明した。

唯一の戦争被爆国そして国際社会の責任ある一員として、日本は、「核兵器のない世界」の実現に向けて国際社会の取組を主導してきた。現在の国際的な核軍縮・不拡散体制の基礎となっている核兵器不拡散条約(NPT)体制の維持・強化のため、2015年のNPT運用検討会議を成功させるべく、非核兵器国12か国から成るグループ「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)」の他のメンバーと共に議論を主導している。また、イランの核問題の包括的解決に向けた外交努力を継続していく。さらに、国際的な原子力安全の強化にも引き続き取り組んでいく。

通常兵器についても、2013年4月には、日本がイニシアティブをとった結果として、通常兵器の国際貿易を規制する武器貿易条約(ATT)が国連総会で採択された。同条約には、日本も6月に署名した。

日本は、冷戦の終結後に国際社会がアフリカへの関心を低下させていた90年代前半に、アフリカ支援のためのTICAD(アフリカ開発会議)プロセスを立ち上げた。2013年6月に横浜で開催したTICAD Vでは、39人のアフリカ国家元首・首脳級を含めた4,500人もの参加が得られた。安倍総理大臣は、基調演説において産業人材育成とサヘル地域への開発・人道支援を含めたアフリカ支援パッケージを打ち出した。安倍総理大臣の2014年1月のアフリカ訪問も踏まえ、この支援策を今後着実に実施していく。

TICADで培ったアフリカ諸国との連携を強化するためのみならず、日本を取り巻く情勢の変化に対応し、「積極的平和主義」を推進していく上でも、ODAの重要性が更に増している。自由で豊かで安定した国際社会を実現していくため、自由、民主主義、基本的人権の尊重、「法の支配」といった基本的価値や戦略的利益を共有する国に対し、法制度整備・民主化支援を行うなど、ODAの戦略的・効果的な展開を推し進める。

2015年は、地球規模の課題についての大きな節目の年となる。日本は、開発分野での2015年までの国際的な目標であるミレニアム開発目標(MDGs)の達成に向けて貢献してきている。次の目標となるポスト2015年開発アジェンダの策定においては、日本がその普及と実践に尽力してきた「人間の安全保障」を指導理念とした枠組みとすることを目指しつつ、国際的な議論で主導的な役割を果たしている。人間の安全保障に直結した課題として、特に日本の経験と知見をいかすことのできる保健と防災の分野を重視している。具体的には、2013年5月に国際保健外交戦略を策定し、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の実現を目指して、ODAなどを通じた貢献を行うとともに、ポスト2015年開発アジェンダの議論においてUHCを主導していく。また、2013年のフィリピン台風被害に対する支援に象徴される災害救援・防災分野の国際協力を推進し、2015年3月に仙台市で開催する第3回国連防災世界会議につなげていく。さらに、気候変動に関する2020年以降の新たな法的枠組みの合意に向けて、積極的に取り組む。

2015年は、国連創設70周年の年でもある。国連加盟国最多となる11回目の当選を目指し、2015年安保理非常任理事国選挙に万全を期すとともに、日本が常任理事国として貢献するべく、安保理改革の早期実現に向けた外交努力を行う。

(3)パブリック・ディプロマシーの強化

国際社会での日本の存在感を高め、信頼される日本の姿が理解されるためには、日本の基本的な立場や考え方について内外に積極的に発信するとともに、日本の多様な魅力を発信することにより、日本への関心や親近感を高め、良好な対日イメージの形成に努めることが不可欠である。

外務省は、客観的な事実を中心とする関連情報の正確かつ効果的な発信とともに、戦略的な発信に努めている。海外メディアが日本の歴史や領土、外交政策等について、事実誤認や不正確な認識に基づく報道を行った際には、事実に基づき、速やかに反論投稿や申入れを行うとともに、日本の立場や考え方を冷静かつ適切に発信している。特に、領土保全の分野では、分かりやすく日本の立場や主張を説明するための各種資料(紙媒体・動画)を主要11言語で作成し、外務省ホームページなどで発信している。

また、伝統文化やポップカルチャーを含む多様な日本文化の紹介や若者を始めとする人的交流、国際交流基金を通じた海外での日本語普及などを行っている。その際には、関係機関との連携を図り、在外公館などを活用し、積極的に日本の強みをアピールしている。

1 米国が、自国の安全保障政策及び経済政策上の重点をアジア太平洋地域にシフトさせる方針。