2 文化外交

(1)文化事業

諸外国における対日理解を促進し、良好な対外関係を維持・強化するため、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて、日本文化紹介事業を積極的に実施し、日本文化の総合的・集中的発信に努めている。このような日本文化発信に際しては、伝統文化・芸術に加え、近年は世界的に高い人気を誇るアニメ、漫画、ファッションなどのいわゆるポップカルチャーも、より深い対日理解や対日関心をもたらす主要な手段の一つとして活用している。

日本の魅力の総合的・集中的発信の例として、2011年4月にサウジアラビアで開催された「ジャナドリヤ祭」において、日本はアジア初の招待国として、日本企業、政府、国際交流基金が協力して、伝統文化から最先端の技術までを網羅し、日本を総合的に紹介する「日本館」を出展し、30万人もの来館者を集めた。また7月にパリで開催された世界最大級の日本ポップカルチャー・イベントである「JAPAN EXPO 2011」(来場者約19万人)の機会には、外務省、農林水産省、経済産業省、観光庁、地方公共団体、国際交流基金及び国際観光振興機構などが連携して、日本文化や日本語への関心を広げる事業や、東日本大震災後の風評被害対策の一環として、観光促進や日本産食品の安全性のPRなど日本の魅力の総合発信事業を実施した。

外交上の節目を迎える国との間では、政府関係機関や民間団体と連携しながら大規模かつ総合的な記念事業(要人往来、各種会議、広報文化事業など)を実施し、重点的な交流を行うことにより、より一層効果的な対日理解の増進を目指している。2011年には、「日本・クウェート国交樹立50周年」において、着物ショーやパントマイム公演などを、「日独交流150周年」においては、ロボット演劇や和太鼓公演などを、また「日バルト三国新たな外交関係開設20周年」において、八王子車人形公演を、それぞれ実施した。

また2011年3月の東日本大震災後、国際交流基金は、震災からの復興に関するシンポジウム等の開催や郷土芸能や伝統工芸等の海外への紹介を通じ、世界の日本社会に対する理解を深め、日本の被災経験や教訓を国際社会にいかすための努力を強化している。また、在外公館も日本酒など日本の食や日本の地方文化の紹介を通じ、震災で傷ついた日本の食や日本全体のイメージを回復する事業を積極的に展開した。

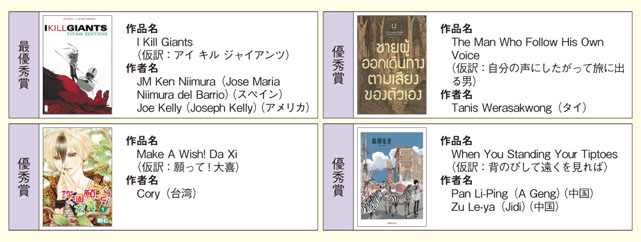

さらに、海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰することを目的に2007年に創設された「国際漫画賞」は第5回を迎え、30の国・地域から145作品の応募があった。

(2)人物・教育分野での協力

人物交流は、諸外国との相互理解を深め、関係を強化するために重要な外交施策である。外務省は、対日理解や友好関係の増進、人脈構築を目的とした人物交流を促進することによって、国際社会における日本の存在感を高めるとともに、外交上の立場を有利にする努力を行っている。こうした観点から、各界で将来指導的立場につくことが有力視される人々を世界各国・地域から日本に招待する「戦略的実務者招へい」プログラムなどを行っている。

ア 留学生交流関連事業

日本の高等教育機関で学ぶ外国人留学生の在籍者数は、13万8,075人(2011年5月現在)で2010年より減少した。外務省は在外公館を通じて日本留学の魅力や機会を積極的に広報するとともに、各国の優秀な学生を国費留学生として受け入れるための広報・募集・選考などの窓口業務を担っている。また、留学生が帰国した後も、各国にある「帰国留学生会」への支援を通じ、知日家・親日家の育成及び関係維持に努めている(1)。さらに、外務省は、国際社会で活躍できる人材の育成が急務との認識の下、日本人の海外留学の拡大などを産学の協力を得て推進するために設置された「グローバル人材育成推進会議」にも参加し、留学生交流の促進に取り組んでいる。

イ JETプログラム(2)

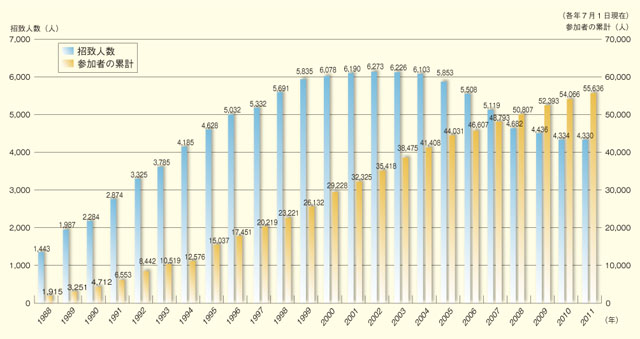

JETプログラムは、2011年に創設25周年を迎え、1987年に開始されて以来、参加者数は累計5万5,000人を超えた(2011年度には39か国から1,753人新規参加)。元JET参加者の会(JETAA)も世界51支部、会員数約2万3,000人に達した。外務省は、JETプログラムの「入口」(在外公館による募集・広報、JET参加者の選考など)及び「出口」(JETAA支援を中心とした帰国後の参加者の追跡調査)を担うことで、このプログラムに協力している。

このプログラムは外国語教育の充実、地域レベルの国際交流及び地域の国際化に貢献し、また、JET経験者の多くが、知日家・親日家として各国の様々な分野で活躍し、日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。今般の東日本大震災では、現役JETであった2名の米国人が、生徒たちを避難誘導する際、津波のために尊い命を失った(詳細については、245ページのコラムを参照)。これを受け、多くの国でJETAAが発起人となり復興支援活動が行われた。

また、外務省は、観光庁と連携して、東日本大震災で被災した各地方公共団体で勤務経験のある元JET参加者20名を各々約1週間日本に招待し、参加者に帰国後、ソーシャルメディア等で被災地の復興状況等を発信してもらう「元JET参加者東北被災地招待プログラム」を実施し、被災地の風評被害対策に努めた。

ウ スポーツ交流事業

6月から7月にかけて開催されたサッカーの国際サッカー連盟(FIFA)女子ワールドカップ・ドイツ大会では日本代表チーム(なでしこジャパン)が初優勝し、その戦いぶりを世界中が賞賛するとともに、東日本大震災で日本が大きな被害を受けたことを思い起こさせ、復興に取り組んでいる日本国民にも世界中から改めて応援の声が送られた。このように、スポーツは国境・言語・民族の違いを超えた国際交流及び相互理解の手段として大きな効果を持つ。外務省は、柔道・剣道・空手など武道を始めとするスポーツ分野での国際交流を通じた対日理解促進や親日家育成を図っている。また、外務省は、2020年オリンピック・パラリンピックの東京招致を始め、大規模国際スポーツ大会の日本招致活動も支援している。

(3)知的分野の交流

ア 日本研究

諸外国における日本に対する理解を深め、それぞれの国との良好な関係を維持・発展させるために、外務省は、日本の政治・経済・社会・文化などに関する様々な研究活動を支援している。

このうち、国際交流基金を通じた支援としては、2011年度は、中国の北京日本学研究センターなど各国の日本研究の中核となる機関への客員教授派遣、日本関係図書の拡充、会議開催助成など複合的支援(32か国・地域68機関)や海外の日本研究者に対する日本での研究・調査活動の機会の提供(51か国・地域229名)などを行った。また、12月には、日本、中国、台湾及び韓国の研究者26名を集めて「第2回東アジア日本研究フォーラム」を宮城県において開催した。

イ 知的交流

世界や地域に共通する課題の解決に向けた取組を推進し、世界の発展と安定に向けた日本の知的貢献を促進するために、外務省は、多国間の共同作業・交流を重視した知的交流事業を企画・実施・支援している。このうち、国際交流基金を通じたものとしては、例えば震災からの復興及びグローバルな防災の取組における国際協力に関する国際会議30件を世界各地で公募により支援したほか、2010年11月の日米首脳会談の際に日本側が発表した「日米同盟深化のための日米交流強化ファクト・シート」を受け、米国のシンクタンク支援やアジア研究専門家の招待、学部学生の訪日研修に対する助成などを実施している。

ウ 国際連合大学(UNU)との協力

日本政府は、日本に本部を置くUNUに対し、ホスト国としての協力を進めてきた。特に、オスターヴァルダー学長による「日本に根ざした国際連合大学」、「開かれた国際連合大学」を目指した取組を支援している。UNUは、2010年に開設した大学院プログラム「サステイナビリティと平和研究科」に加え、2011年9月から新たに「環境ガバナンス生物多様性研究科」を開設した。

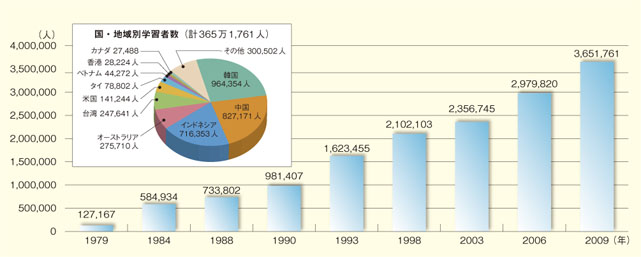

(4)日本語普及

海外における日本語普及は、日本との交流の担い手を育てるものであり、日本理解を深め、諸外国との友好関係の基盤を作るものとして重要である。海外では、133の国・地域において、365万人余りが日本語を学習しており(2009年国際交流基金調べ)、学習者数は30年間で28倍以上に増加している。近年では学習目的も多様化し、従来の就職や留学といった実利志向の強い目的のみならず、異文化理解やポップカルチャーへの関心を動機とする学習者が増加している。国際交流基金は、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師及び外交官などの訪日研修、日本語教材の開発などを行い、日本語普及に努めている。また、国際交流基金は、その中心となる日本語の教え方、学び方、学習成果の評価の仕方を考えるためのツールとしての「国際交流基金(JF)日本語教育スタンダード」を開発し、日本語を用いて何ができるかを能力別に分類した基準を提示することで、多様な日本語教育現場に対応している。

日本語能力試験については、2011年に世界61の国・地域、198都市で実施し、約61万人が受験するまでに成長してきている。

そのほかにもアニメやマンガを使った学習支援ウェブサイトなどの視聴覚教材の更なる活用や、国際交流基金の直営日本語講座等を通じ、海外日本語学習者層をより拡充していく方針である。

さらに、国・地域ごとのニーズに応じた日本語普及事業の展開と関係機関の連携強化のため、2007年度から、国際交流基金の海外拠点及び日本語専門家が派遣されている諸大学を中心に、「JFにほんごネットワーク(通称:さくらネットワーク)」を展開してきた。2010年には同ネットワークにおける中核メンバーとして認定された機関・団体の総数が116か所に達した。

(5)文化無償資金協力

開発途上国における文化・高等教育振興の取組を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、ODAの一環で文化無償資金協力を実施している。2011年は世界で一般文化無償資金協力を9件(総額約5億円)、草の根文化無償資金協力を10件(総額約0.8億円)実施した。例えば、2011年6月に開館式が行われたモンゴルのカラコルム博物館は、同国の文化財保護・保存の拠点のみならず、新たな観光資源として、多くの人々の活用が期待されている。

(6)国連教育科学文化機関(UNESCO・ユネスコ)を通じた協力

日本は、教育・科学・文化・コミュニケーションなどの各分野における国際的な知的協力や開発途上国に対する開発支援といった、ユネスコの様々な取組に積極的に参加している。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保存修復、振興及び人材育成の分野での支援を柱として、積極的に協力するとともに、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。その一環として、日本は、ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺産保護を目的とした日本信託基金を設置している。その一つである「文化遺産保存日本信託基金」では、日本の専門家が中心となり、カンボジアのアンコール遺跡やアフガニスタンのバーミヤン遺跡保存修復事業を、将来は自国の人々が自らの手で遺跡を守っていけるよう、現地の人々と力を合わせ、人材育成を行いながら実施している。また、「無形文化遺産保護日本信託基金」では、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能や伝統工芸などを次世代に継承するための事業や、無形文化遺産条約締結に向けた国内制度整備を支援している。

さらに、日本は、ユネスコに「人的資源開発信託基金」を設置し、ユネスコが主導する「万人のための教育(EFA)」の推進など、教育分野を中心とした開発途上国の人材育成への取組を支援している。

アフガニスタンにおいては、ユネスコと連携して「識字能力強化計画」(第1期:2008年3月~2012年4月、第2期:2010年3月~2013年4月)(約60万人対象、供与額:総額約33億円)や、「警察識字能力強化計画」(2011年6月~2013年1月、約3,000人対象、供与額:約2億5,000万円)及び「新識字者の職業開発能力」(2010年12月~2012年1月、供与額:約1億8,800万円)を実施している。また、日本において取組を強化している「持続可能な開発のための教育(ESD)」については、2014年に日本で開催予定の、「国連・持続可能な開発のための教育の10年」(DESD、2005年~2014年)最終年会合に向けて、ESDの更なる推進を目指している。

ア 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的として、1972年のユネスコ総会で採択され、1975年に発効した。日本は1992年にこの条約を締結した。世界遺産は、建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」及び文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類される。6月の第35回世界遺産委員会において日本から推薦した「平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群-」及び「小笠原諸島」が世界遺産に認定された。現在、日本からは、文化遺産12件、自然遺産4件の計16件が世界遺産一覧表に記載されている。2012年は、世界遺産条約採択40周年にあたることから、ユネスコにおいて、世界遺産委員会を中心に、条約運用の制度や世界遺産の在り方と価値の定義を見直すための議論が行われており、日本はこれらの議論にも積極的に参画している。

イ 無形文化遺産条約

無形文化遺産条約は、2003年ユネスコ総会で採択され、2006年4月に発効した。この条約により、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産についても、国際的保護の体制が整えられることとなった。国内における無形の文化財の保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の作成作業のけん引役となり、条約発効後は、第2回政府間委員会を2007年に日本で開催し、議長国として運用指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な貢献を行っている。この運用指針に基づき、2009年から「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」への記載を開始した。日本からは「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」に宣言されていた能楽、文楽、歌舞伎の3件を始めとして、2011年11月にバリで開催された第6回政府間委員会において記載が決定した「壬生(みぶ)の花田植(はなたうえ)」、「佐陀神能(さだしんのう)」の2件を含め、計20件が記載されている。

広島県山県郡(やまがたぐん)北広島町に伝わる田の神を祀(まつ)って田植えを行い、稲の生育と豊作を祈願する農耕行事

島根県松江市の佐太神社において演じられる「七座神事(しちざしんじ)の舞(まい)」、「式三番(しきさんばん)」、「神能(しんのう)」の三部で構成される神楽

JETプログラムに参加し、米国人外国人指導助手として石巻市で勤務されたテイラー・アンダーソンさんと、陸前高田市で勤務されたモンゴメリー・ディクソンさんは、東日本大震災の際、生徒たちを避難誘導し、津波のために尊い命を失いました。しかし、日本の子どもたちをこよなく愛し、日米間の心と心を結んだお二人の志は、教え子たちに引き継がれ、今も生き続けています。ここでは、テイラーさんの教え子のメッセージを紹介します。

私が初めてテイラー先生に会ったのは、小学校の英語の授業のときでした。もともと、英語や海外の文化に興味があった私は、英語教室に通っていました。そのため、テイラー先生の授業にも、積極的に取り組んでいました。そして、他国の文化、日本との違いなど、たくさんのことを知っていくうちに、またどんどん、外国の魅力にひかれていきました。テイラー先生は、とてもユーモアにあふれていて、私たちに英語の楽しさを教えてくださいました。勉強を続けていくうちに、私は英語が好きになっていきました。テイラー先生のことを、私を始め、皆が大好きでした。

そのような日常が一変した東日本大震災。たくさん、悲しいことがありました。幸いにも、私の身辺では、誰も亡くならずにすみました。そう、思っていました。

ところが、避難していた体育館から自宅に戻り、新聞にも、様々なことが載るようになったときに、テイラー先生の訃報を知りました。信じられませんでした。その時はまだ、心のどこかでその現実を受け止め切れていなかったと思います。

テイラー先生。先生に学んだことは、本当にたくさんあります。テイラー先生の授業で感じた、英語の魅力、楽しさ、もっと学びたいという気持ちは、忘れません。私には、英語の先生になるという夢があります。その夢を実現させるために、もっと努力を積み重ね、いつかきっと、テイラー先生のようなすばらしい先生になってみせます。

テイラー先生、ありがとうございました。

1 名簿・会報の作成や懇談会開催など、帰国留学生相互のネットワーク形成を支援し、留学生会が実施する日本文化紹介事業を支援している。

2 JETプログラム(The Japan Exchange and Teaching Programme、正式名称「語学指導等を行う外国青年招致事業」)は、日本の小中学校・高校における外国語教育の充実や、地域の国際交流の発展を図ることを目的として、日本の地方自治体が外国青年を招致する事業であり、外務省、総務省、文部科学省及び自治体国際化協会(CLAIR)が協力して実施している。詳細はhttp://www.mofa.go.jp/j_info/visit/jet/index.html(外務省)又はhttp://jetprogramme.org/(財団法人 自治体国際化協会)を参照。