女性

WAW!2022コンセプトノート

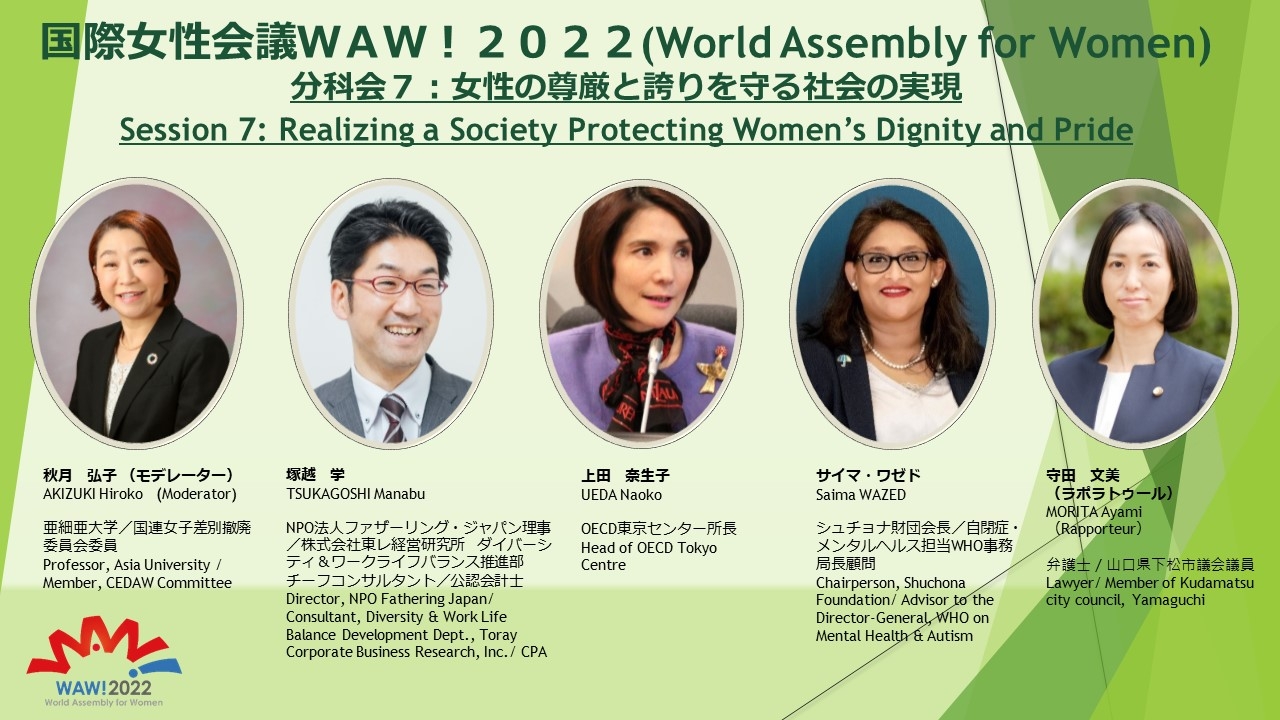

「女性の尊厳と誇りを守る社会の実現」

参加者(随時更新)

- 秋月 弘子 亜細亜大学教授/国連女子差別撤廃委員会委員(モデレーター)

- 塚越 学 NPO法人ファザーリング・ジャパン理事/株式会社東レ経営研究所 ダイバーシティ&ワークライフバランス推進部 チーフコンサルタント/公認会計士

- 上田 奈生子 OECD東京センター所長

- サイマ・ワゼド シュチョナ財団会長/自閉症・メンタルヘルス担当WHO事務局長顧問

- 守田 文美 弁護士/山口県下松市議会議員(ラポラトゥール)

現状・課題

ジェンダーに基づく暴力や差別が根絶され、全ての人が自分の存在に誇りを持ち尊厳を持って生きられる社会を実現することは、共同参画社会の大前提です。しかし、実際には基本的な人権を踏み躙る様々な問題が絶えず存在するのが現状です。

例えば、世界保健機関(WHO)によれば、世界の女性に3人に1人が、生涯で一度は暴力を受けるとされています(注1)。新型コロナによる行動制限の中で、ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害は悪化の一途をたどり、11分毎に1人の女性がパートナーや家族の手によって殺害されているとの報告もあります(注2)。オンラインにおけるジェンダーに基づく暴力も深刻化で、性暴力被害者や女性活動家への執拗な攻撃の例は後を絶ちません。

暴力に対処するには、被害者に対する救済策の拡充や加害者への再犯防止策・厳罰化が必要とされています。同時に被害者自身が声を上げ、被害を訴えることができるような環境を整えていくことが重要です。また、女性差別やジェンダーステレオタイプをなくすための長期的な取組みが必要です。

女性が尊厳と誇りを持てる社会を作るためには、女性・女児特有のからだの問題にも目を向ける必要があります。子どもを持つか否か、いつ何人産むかについて責任を持ちつつ自由に決定し、同時に安全で効果的な避妊法へのアクセスを保証する「性と生殖に関する健康と権利」(SRHR)は、1994年の国際人口開発会議(カイロ会議)で提唱され、過去30年ほどの間に広く認識される概念となりました。

国際女性会議WAW!2022では、女性・女児を含むあらゆる人がその権利を保障され、尊厳と誇りを持って生活できる社会の基礎を形作るにはどのような取組みが必要かについて議論していきます。

女性の尊厳と誇りを守る社会の実現を巡る現状と課題については、こちら(PDF) も御参照ください。

も御参照ください。

論点

- 新型コロナウイルスの感染拡大により、各国の女性・女児たちにどのような問題が生じたか。また、問題の克服のためにどのような取り組みが行われてきたか。

- 女性・女児に対する暴力の根絶に向け、各国でどのような予防策・被害者支援策・加害者処罰が実行されているか。

- ジェンダーに基づく暴力の被害者が声を上げることができるようにするために、どのような環境づくりをする必要があるか。二次被害を生まないようにするためには、どのような取り組みが必要か。

- 「性と生殖に関する健康と権利」の保護を促進しつつ、女性や女児が「生理の貧困」といった負のスパイラルに陥らないようにするためには、どのような取り組みが必要か。また、その好事例にはどのようなものがあるか。

(英語)

(英語)