ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

子の返還申立事件における調停について

1 子の返還裁判における調停とは?

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(ハーグ条約実施法)による子の返還申立事件では,当事者双方の同意がある場合には事件を調停手続に付することがあります。その場合,調停手続は,それまで子の返還決定手続が行われていた裁判所において行われますが,子の返還決定手続は一時的に中止されることがあります。

調停手続とは,調停委員会によって,当事者間の意見の調整と合意の形成を行うものです。調停委員会は,当事者双方に事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,中立・公正な立場から,助言やあっせんをします。調停委員会は,通常,裁判官1名と民間の良識ある人から選ばれた調停委員2名以上で構成されます。調停手続では,当事者御本人の出頭が原則として必要となります。

調停手続では,事案に応じて,以下のような話合いを行うことも可能です。

- 子が常居所地国に帰国するか日本に居住し続けるかどうか

- 常居所地国へ帰国する場合の帰国費用について

- 当面の間の子の居住環境について

- 婚姻費用や養育費の負担の在り方

- 面会交流について

- 子の監護権・親権に関する取決めなど

当事者双方に合意ができると,その合意内容を記した調停調書が作成されます。調停手続の中で子の返還の合意が成立すると,調停調書に基づいて強制執行の手続を執ることができるとされているほか,その他の合意事項(養育費等)についても,確定した審判(注)又は確定した判決と同一の効力があるとされます。ただし,下記5のとおり,調停における合意事項の常居所地国での効力については,当該国の法律の解釈により異なります。

子の将来のことは,本来,当事者双方の話合いによってできる限り自主的な解決を図ることが望ましいといえます。調停手続は,当事者双方が,子の返還決定命令手続とは別の手続で,調停委員を交えて実質的な話合いを行い,自主的な解決を図り得るのみならず,その合意内容を強制執行手続等により担保することをも可能にする手続であるといえます。

(注)“審判”とは,家事事件における裁判官の最終的な決定のことであり,“審判手続”とは,審判に関する手続一般を表す用語です。

2 調停手続の進行の流れ

(1)当事者双方からの意向聴取

裁判所が調停手続に付する場合(付調停)には,まず,当事者双方から調停手続に付することについてのご意見を伺うことになります。申立人に対しては子の返還の申立てを行っていただく際に,相手方に対しては答弁書を作成・提出していただく際に,それぞれ,「子の返還申立事件の決定手続の進行に関する照会回答書」(注)を併せて提出していただきます。調停手続に付することについてご希望があれば,同回答書に記載してお知らせください。また,子の返還申立て前に当事者双方において実質的な合意がなされており,申立て当初からの付調停を希望される場合には,返還命令申立ての際に,併せて,当事者双方作成の付調停合意書を御提出ください。

(注)この書式は,東京家庭裁判所のホームページ の“子の返還申立事件の手続の進行に関する照会回答書(申立人用)”又は“子の返還申立事件の手続の進行に関する照会回答書(相手方用)”でダウンロードできます。又は,大阪家庭裁判所のホームページ

の“子の返還申立事件の手続の進行に関する照会回答書(申立人用)”又は“子の返還申立事件の手続の進行に関する照会回答書(相手方用)”でダウンロードできます。又は,大阪家庭裁判所のホームページ の“返還決定手続の進行に関する照会回答書(申立人用)”又は“返還決定手続の進行に関する照会回答書(相手方用)”でダウンロードできます。書式は各裁判所によって書式が異なることがあり,また,英語版はありませんので御注意ください。裁判所に提出する書面は日本語で記載する必要があります。

の“返還決定手続の進行に関する照会回答書(申立人用)”又は“返還決定手続の進行に関する照会回答書(相手方用)”でダウンロードできます。書式は各裁判所によって書式が異なることがあり,また,英語版はありませんので御注意ください。裁判所に提出する書面は日本語で記載する必要があります。

(2)付調停後の手続の流れ

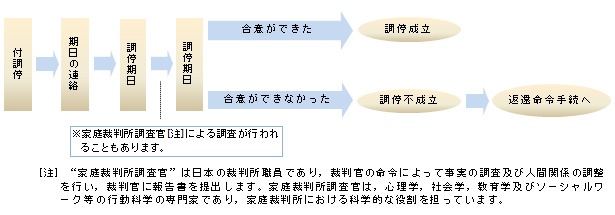

付調停後の調停手続の流れは下図のとおりです。調停手続は非公開の手続で,調停委員会が中立の立場で,双方のお話をお聴きしながら話合いを進めていきます。期日当日は,申立人待合室,相手方待合室でそれぞれお待ちいただいた上,交互又は同時に調停室に入っていただきます。

(注)“家庭裁判所調査官”は日本の裁判所職員であり,裁判官の命令によって事実の調査及び人間関係の調整を行い,裁判官に報告書を提出します。家庭裁判所調査官は,心理学,社会学,教育学及びソーシャルワーク等の行動科学の専門家であり,家庭裁判所における科学的な役割を担っています。

(3)調停の終了及び子の返還決定手続

- ア 調停で合意が成立した場合(調停成立)

- 調停は終了し,子の返還決定手続は,申立ての取下げがあったものとみなされて終了します。

- イ 当事者間に合意が成立する見込みがないと認める場合(調停不成立)

- 調停委員会が,当事者間に合意が成立する見込みがないと認める場合には,裁判所が,調停に代わる審判をする場合を除き,調停不成立により調停が終了します。調停不成立により調停が終了した場合には,子の返還決定手続は続行します。

裁判所は,調停手続中に提出された書類を子の返還決定手続の審理において用いることがあります。なお,当事者が,調停手続における話合いの内容を子の返還決定手続において主張することは特段制限されません。

3 調停手続で必要な書類等の提出方法等

- 調停では,必要に応じて,当事者の主張を裏付ける資料等を提出していただくことがあります。資料の提出の仕方については,以下の説明を参照していただくほか,担当の調停委員又は書記官にお尋ねください。

- 書類等を提出する場合には,裁判所用1通及び反対当事者用人数分の写しを提出するとともに,調停期日には御自身の控えを持参してください。ただし,書類等の中に反対当事者相手には交付したくない書面がある場合には,裁判所用の写し1通を提出することでかまいませんが,この場合であっても,反対当事者相手が記録の閲覧謄写申請をすることにより,書類等の内容を把握することがあります。

- 書類等の中に,反対当事者相手が記録の閲覧謄写申請をすることによっても知られたくない情報がある場合で,家庭裁判所が見る必要がないと思われる部分(住所秘匿の場合の課税証明書上の住所等)は,マスキング(黒塗り)をしてください(裁判所用及び反対当事者相手用の写し2通全て同様に作成してください。)。

- マスキングができない書面については,「非開示の希望に関する申出書」(注)に必要事項を記載した上で,その申出書の下に当該書面を付けて一体として提出してください。この申出書を参考に,裁判官が,反対当事者相手の閲覧謄写申請を認めるかどうか判断します。

(注)この書式は,東京家庭裁判所のホームページ “非開示の希望に関する申出書”でダウンロードできます。又は,大阪家庭裁判所のホームページ

“非開示の希望に関する申出書”でダウンロードできます。又は,大阪家庭裁判所のホームページ の“非開示の希望に関する申出書”でダウンロードできます。書式は各裁判所によって書式が異なることがあり,また,英語版はありませんので御注意ください。裁判所に提出する書面は日本語で記載する必要があります。

の“非開示の希望に関する申出書”でダウンロードできます。書式は各裁判所によって書式が異なることがあり,また,英語版はありませんので御注意ください。裁判所に提出する書面は日本語で記載する必要があります。

4 提出された書類等の閲覧謄写

調停手続中に一方の当事者が提出した書類等については,他方の当事者は,閲覧謄写の申請をすることができます。この申請に対しては,裁判官が,円滑な話合いを妨げないか等の事情を考慮して,許可するかどうか判断します。

ただし,調停が不成立で終了した場合には,調停手続中に提出された書類等のうち,裁判所が子の返還決定手続の審理に用いると判断した資料については,法律の定める除外事由に当たらない限り,閲覧謄写の申請をすれば必ず許可されることになります。

5 常居所地国における法律の調査について

調停手続では,子の監護に関する事項にとどまらず,常居所地国における刑事訴追の取下げに関する事項等,種々の取決めを行うことがありますが,このような取決めが常居所地国においても効力を有するかどうかは,常居所地国における法律の解釈によります。そのため,調停手続では,当事者双方に,常居所地国における法律の調査をお願いすることがあります。