ASEAN(東南アジア諸国連合)

ASEAN(東南アジア諸国連合)

概況

一般事情

1 ASEAN(Association of Southeast Asian Nations、東南アジア諸国連合)の概要

1967年の「バンコク宣言」によって設立された東南アジア11か国による地域協力機構。原加盟国はインドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、シンガポールの5か国。加盟国が順次増加し、現在は11か国で構成されている。

ASEANは地域統合を推し進め、2015年にはASEAN共同体の設立を宣言した。力強い経済成長を続けるASEANは、世界の成長センターとして存在感を増している。

2 加盟国

11か国:(アルファベット順)

ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、東ティモール、ベトナム

3 ASEAN共同体

1990年代に生じたアジアの政治経済構造の変化の中で、ASEANは1992年にASEAN自由貿易地域(AFTA)を創設するなど域内経済協力の強化に取り組み、2003年には「第二ASEAN協和宣言」を発出し、ASEAN共同体の構築を目指すことを宣言した。2007年には、民主主義、人権、法の支配、紛争の平和的解決、内政不干渉等のASEAN諸原則を再確認し、ASEAN共同体の構築に向けてASEANの機構の強化、意思決定過程の明確化を目的とする「ASEAN憲章」を採択した(2008年12月発効)。その後、2015年11月の首脳会議において、ASEANは、「政治・安全保障共同体」、「経済共同体」、「社会・文化共同体」から成る「ASEAN共同体」の設立を宣言し、更なるASEANの統合を深めるべく、「ASEAN共同体ビジョン2025」及び3つの共同体それぞれのブループリント(2016~2025)を採択した。

それぞれ独自の価値観を持つASEAN諸国は、国家主権の一部委譲、通貨統合、共通の外交・安全保障・防衛政策を実施するEUのような進歩的な統合ではなく、各自の価値観を尊重しつつ、緩やかに、現実的に統合を目指している。

2019年6月の首脳会議ではASEAN中心性、開放性、包摂性、透明性、ルールに基づく枠組み等に依拠し、海洋協力、連結性、SDGs、経済を優先協力分野とする「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」を採択した。さらに、2025年5月のASEAN首脳会議で、ASEAN共同体ビジョンを引き継ぎ、今後20年間のASEAN共同体の統合の方向性を示すASEAN共同体ビジョン2045を、ASEAN統合に向けた具体的な協力の方向性を示す4つの戦略計画とともに採択した。

4 略史

| 年月 | 略史 |

|---|---|

| 1961年 | マラヤ連邦(現マレーシア)、フィリピン、タイによる東南アジア連合(ASA)発足 |

| 1963年 | インドネシア、マレーシア、フィリピンによるマフィリンド(Maphilindo)発足(ただし、同年中に解消) |

| 1967年 | ASEAN設立(バンコク宣言)。原加盟国:インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ |

| 1976年 | 第1回ASEAN首脳会議開催(バリ)。東南アジア友好協力条約(TAC)、ASEAN共和宣言を採択。ASEAN事務局設立(ジャカルタ)。 |

| 1984年 | ブルネイ加盟 |

| 1995年 | ベトナム加盟 |

| 1997年 | ラオス、ミャンマー加盟 |

| 1999年 | カンボジア加盟 |

| 2008年 | ASEAN憲章発効 |

| 2015年 | ASEAN共同体設立 |

| 2017年 | ASEAN設立50周年 |

| 2019年 | インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)を採択 |

| 2025年 | ASEAN共同体ビジョン2045発表、東ティモール加盟 |

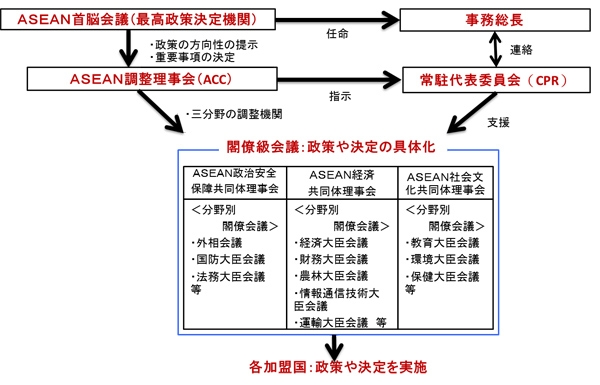

主要機関

1 ASEAN首脳会議(最高政策決定機関)

ASEANの意思決定は定期的に開催される加盟国の首脳が集まる首脳会議において行われる(近年は年2回開催)。議長国は、基本的には国名のアルファベット順で持ち回り。ASEANの意思決定の基本は協議を通じた全会一致方式であり、EUと異なり加盟国から独立し政策決定に実質的に関与する機関や組織は存在しない。

2 ASEAN事務総長・ASEAN事務局

ASEAN事務総長はASEAN各国のアルファベット順により輩出されASEAN首脳会議において任命される任期5年(再任不可)の閣僚級ポスト。現職はカンボジア出身のカオ・キムホン(H.E. Dr. Kao Kim Hourn)事務総長(任期:2023~2027年)。

ASEAN事務局は1976年2月にインドネシアのジャカルタに設立された(1981年に現在の本部に移転。)。主要業務はASEAN関連条約プロジェクト等の実施促進及び進捗管理各種年次報告書の作成、ASEAN関連会議への参加、関連文書の管理、対外広報等。経済規模の格差にかかわらず運営予算はASEAN加盟国が均等拠出しており(ASEAN憲章の規定に基づく)、ASEAN各国出身の職員が勤務している。

3 常駐代表委員会(CPR)

2008年に発効したASEAN憲章に基づきASEAN加盟国はジャカルタに駐在する大使級の常駐代表(Permanent Representative)を任命。同常駐代表は常駐代表委員会(CPR:Committee of Permanent Representatives)を構成し、おおむね隔週のペースでASEAN事務局において会合を開催している。

CPRの任務はASEAN憲章(第12条)に規定がありASEAN共同体理事会及びASEAN分野別大臣機構の任務を支援(ASEAN首脳会議に提出する報告書や勧告の作成支援等)、ASEAN国家事務局及びその他ASEAN分野別大臣機構と連携(各加盟国に設置されたASEAN国家事務局との連絡チャネルとしての機能等)、外部のパートナーとのASEAN協力の促進(ASEANと域外国との協力基金(日ASEAN統合基金(JAIF)等)によるプロジェクトの検討・承認等)等を担っている。

日・ASEAN関係

1 外交関係

- 1973年:合成ゴムに関する日本とASEANの閣僚級会合を契機に、日・ASEAN関係が開始。

- 1977年:クアラルンプールで初の日・ASEAN首脳会議が開催され、福田赳夫総理が出席。マニラで「福田ドクトリン」と呼ばれる東南アジア外交3原則を表明(下記2参照)。

- 1981年:日本アセアンセンター(東京)開設(下記2参照)。

- 2003年:日・ASEAN関係が「戦略的パートナーシップ」に。東京で日ASEAN30周年特別首脳会議を開催。

- 2008年:日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定発効。

- 2010年:ジャカルタ常駐のASEAN代表部大使を任命。

- 2011年:ASEAN日本政府代表部開設(ジャカルタ)。日・ASEAN首脳会議において、日・ASEAN共同宣言(バリ宣言)及び行動計画を採択。

- 2013年:安倍総理が「対ASEAN外交5原則」を発表(下記2参照)。東京で日ASEAN友好協力40周年特別首脳会議を開催し、「日・ASEAN友好協力ビジョン・ステートメント(PDF)

」及び同実施計画(PDF)

」及び同実施計画(PDF) を採択。地域・地球規模課題に関する日・ASEAN共同声明(PDF)

を採択。地域・地球規模課題に関する日・ASEAN共同声明(PDF) を発出。

を発出。 - 2017年:日・ASEAN友好協力ビジョン・ステートメント実施計画改訂版(PDF)

を採択。

を採択。 - 2018年:日・ASEAN友好協力45周年記念・第21回日ASEAN首脳会議共同声明(仮訳(PDF)

/英文(PDF)

/英文(PDF) )を採択。

)を採択。 - 2020年:日・ASEAN首脳会議において、インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)協力についての第23回日ASEAN首脳会議共同声明を採択。

- 2023年:9月に日・ASEAN包括的戦略的パートナーシップ(CSP)を立ち上げ。12月に東京で日・ASEAN友好協力50周年特別首脳会議を開催し、「日本ASEAN友好協力に関する共同ビジョン・ステートメント 信頼のパートナー」及び同実施計画を採択。

- 2025年:日・ASEAN首脳会議において、インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)の更なる推進と実行に関する第28回日ASEAN首脳会議共同声明を採択。

2 日・ASEAN協力

日本とASEANは、1973年の合成ゴムをめぐる対話以来、過去50年以上にわたり緊密な協力関係を築き、アジア太平洋地域の平和と安定、発展と繁栄に貢献してきた。1977年には、初の日・ASEAN首脳会議がクアラルンプールで開催され、福田赳夫総理(当時)が出席した。福田総理はその後、フィリピンを訪問し、(1)日本は軍事大国にならない、(2)ASEANと「心と心の触れあう」関係を構築する、(3)日本とASEANは対等なパートナーである、という対東南アジア3原則(「福田ドクトリン」)を発表した。また、翌1978年には日・ASEAN外相会議が開催され、その後定例化されている。こうした関係が日・ASEAN友好関係の礎となり、日本はASEANの信頼のパートナーとなっている。

2006年、ASEAN共同体の構築に向けて統合を進めるASEANの努力を支援するために、日・ASEAN統合基金(JAIF)が設置された。日本は、同基金に対し、これまで総額8億7,250万米ドル超を拠出し(2025年9月時点)、政治・安全保障共同体、経済共同体及び社会・文化共同体の3共同体の設立を支援するとともに、域内格差の是正を図っている。

日・ASEAN友好協力40周年に当たる2013年1月、安倍総理(当時)は、(1)普遍的価値の尊重(2)海における法とルールの支配(3)自由で開かれた経済の推進(4)文化的関係の充実(5)若者の交流の促進、という対ASEAN外交5原則を発表した。

(注)対ASEAN外交5原則

- 自由、民主主義、基本的人権等の普遍的価値の定着及び拡大に向けて、ASEAN諸国と共に努力していく。

- 「力」でなく「法」が支配する、自由で開かれた海洋は「公共財」であり、これをASEAN諸国と共に全力で守る。米国のアジア重視を歓迎する。

- 様々な経済連携のネットワークを通じて、モノ、カネ、ヒト、サービスなど貿易及び投資の流れを一層進め、日本経済の再生につなげ、ASEAN諸国と共に繁栄する。

- アジアの多様な文化、伝統を共に守り、育てていく。

- 未来を担う若い世代の交流を更に活発に行い、相互理解を促進する。

同年12月に開催された日・ASEAN40周年特別首脳会議において、「日・ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント」を採択し、日本とASEANは「平和と安定のためのパートナー」、「繁栄のためのパートナー」、「より良い暮らしのためのパートナー」及び「心と心のパートナー」の4つのパートナーを柱として協力を進めていくことを表明した。

2023年12月には日・ASEAN友好協力50周年特別首脳会議を東京で開催し、岸田文雄総理(当時)とASEAN首脳が「日本ASEAN友好協力に関する共同ビジョン・ステートメント 信頼のパートナー(PDF) 」、「共同ビジョン・ステートメント実施計画(PDF)

」、「共同ビジョン・ステートメント実施計画(PDF) 」を採択した。共同ビジョン・ステートメントでは、日本とASEANが、「世代を超えた心と心のパートナー」、「未来の経済・社会を共創するパートナー」、「平和と安定のためのパートナー」の3つの柱の下で、関係を更に強化していくことを打ち出した。

」を採択した。共同ビジョン・ステートメントでは、日本とASEANが、「世代を超えた心と心のパートナー」、「未来の経済・社会を共創するパートナー」、「平和と安定のためのパートナー」の3つの柱の下で、関係を更に強化していくことを打ち出した。

(1)世代を超えた心と心のパートナー

日本とASEANは、長年にわたり幅広い分野で協力を強化してきたが、その基盤は「心と心」の相互信頼関係であり、これを次の世代に繋げることが重要である。

2023年12月に、東京で開催された日ASEAN友好協力50周年特別首脳会議において、岸田総理(当時)は、「次世代共創パートナーシップ 文化のWA2.0」を発表した。文化のWA2.0は、「双方向の知的・文化交流事業」と「日本語パートナーズ事業」を二つの柱としており、日・ASEAN間における将来にわたる強固な信頼関係の構築、双方向の交流促進や多層的な人的ネットワークの強化、気候変動や防災などの世界的な共通課題解決に向けた協働、日・ASEAN関係の懸け橋となる次世代の人材育成及び多文化共生社会の一層の発展への貢献を目指している。

また、学術分野においても、長年の交流実績を基盤としつつ、ASEAN諸国のニーズを踏まえた、国際共同研究や人材交流・育成などを支援する新たな事業が立ち上げ、ASEANとの研究者ネットワークを強化し、新たなイノベーションを共に創造する関係へと発展させることを目指している。

さらに、経済分野においても、東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)と連携し、スタートアップ人材の交流やエコシステムの連携に向け「ヤング/Z世代ビジネスリーダーズ・コミュニティ」を創設。加えて、ASEAN事務局内での公共政策研修プログラムや、2025年日本国際博覧会協会へのASEAN若手政府職員等の派遣といった多岐にわたる取組を進めている。

(2)未来の経済・社会を共創するパートナー

日本とASEANとの経済的な関係は、深化の一途を辿っている。日本は長年にわたりASEANの主要な貿易・投資相手であり、2023年時点で日本はASEANにとって第4の貿易相手国となっている。またASEANにおける日系企業の事業所数は一万を越え、日本にとってASEANは東アジア地域で最大の投資先となるなど、日本とASEANの経済関係は引き続き強固である。

これまで日本とASEAN諸国は二国間の経済連携協定や投資協定、さらには日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定を締結し、貿易、投資のみならず、競争、知的財産、人の移動等幅広い分野での経済連携を強化してきている。また2020年には、日本とASEAN諸国、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドとの間で東アジア地域包括的経済連携(RCEP)協定が署名され、より広域の経済連携が期待されている。

日本はこれまで一貫してASEAN共同体の構築、統合及び域内格差是正を支援しており、特に、共同体構築の中核たるASEAN連結性強化の取組については、官民を挙げた支援を進めてきている。官民連携の新たな取組としては、アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)構想を示し、経済成長、エネルギー安全保障と脱炭素の同時達成を目指している。また、ASEANが世界の中心的な自動車生産・輸出ハブであり続けるための戦略を協力して策定、実施する、日・ASEAN次世代自動車産業共創イニシアティブの立ち上げなど、日本とASEANが共通して抱える課題への解決策を共創することを目指している。

(3)平和と安定のためのパートナー(政治・安全保障)

インド太平洋地域の戦略環境が大きく変化する中、地域と世界の平和、安全及び安定の維持のためには、日本とASEANが地域の多国間枠組みを活用しつつ、協力を深めていくことが不可欠である。この地域では、ASEAN+3(日中韓)、東アジア首脳会議(EAS)、拡大ASEAN国防相会議(ADMMプラス)、ASEAN地域フォーラム(ARF)等、ASEANを中心とした協力枠組みが多層的に発達しており、それぞれの特性に応じた協力を行っている。日本は、2005年に発足したEASを特に重視し、地域にとって戦略的に重要な政治・安全保障問題に関する首脳間対話と協力の場として活用している。また、ADMMプラスやARFにおける実務的な協力を通じ、相互の信頼醸成を促進している。

日本とASEANは、「開かれ安定した海洋」の重要性に鑑み、海洋における国際法の遵守や、紛争の平和的解決へのコミットメントを確認している。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化のための取組として、サイバーセキュリティ人材育成、ASEAN防災人道支援調整センター(AHAセンター)を通じた人道支援等を実施するなど、地域の平和と繁栄に貢献し、全ての人が繁栄を享受し、「人間の尊厳」が守られる世界を共に創ることを目標としている。