外務省外交史料館 特別展示「外交史料に見る日本万国博覧会への道」

博覧会の実施と明治の万博計画(2)

概説と主な展示史料

【展示史料9】

「日本大博覧会」への協力を求める

金子堅太郎より米国大統領宛書簡訳文

2.「日本大博覧会」計画と日英博覧会開催

このように博覧会参加・開催の経験が積まれるなか、日露戦争(1904~1905年)の戦勝を記念した日本での万博開催が建議されたのをきっかけとして、1907年(明治40年)、政府は1912年(明治45年)4月から10月までを予定して、東京での「日本大博覧会」開催を決定しました。この計画は、世界各国の参加出品を求め、日本の産業の発達を世界に示すことを目指したもので、「万国博覧会」の名称は用いられていませんが、実質的な万博として予定されていました。決定後、外務省では直ちに各国大公使及び領事を通じ、この博覧会の計画と趣旨を諸国政府に通知しました。

米国ではこの通知にいち早く反応があり、セオドア・ルーズベルト(Theodore Roosevelt)大統領は、正式な参加招請を待たず、議会に対する教書の中で「日本大博覧会」に賛同しました。教書への記載については、大博覧会役員の金子堅太郎(1900年パリ万博参加の当初、事務官長を務めた)が、懇意のルーズベルトに書状を送って要請したという事実がありました。この「大博覧会」計画は、米国議会にも好意的に受け止められ、1908年(明治41年)5月、同博覧会への賛同法案が150万ドルの出資金とともに議会で可決されました。また、米国以外にもいくつかの国が賛意を示していました。

しかし、この計画はその後、予定より経費が増大して設営準備も遅れたため、5年間延期されることとなりました(さらにその後中止)。

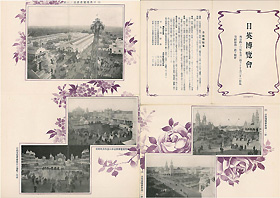

【展示史料10】

1910年日英博覧会 パンフレット

同じ頃、ロンドンでは日英両国民の親善と両国貿易の発展を目的とした博覧会の計画が進められていました。これは、英仏協商をアピールする「英仏博覧会」(1908年)に続く企画として、同博覧会の委員長より日本側に提案されたものでした。

この提案があった当時の駐英大使・小村寿太郎は、日英同盟(1902年調印、1905年改定)強化の観点から、これに応じるのが適当との意見を本省に送りました。その後、小村が外相として入閣した第二次桂太郎内閣は、日英同盟を「帝国外交ノ骨髄」と表現してその重要性を確認し、日英間の博覧会の開催を決定しました。そして、英国側はコンノート親王(Prince Arthur of Connaught)が、日本側は伏見宮貞愛親王が名誉総裁にそれぞれ就任して、1910年(明治43年)5月、ロンドンで「日英博覧会」が開催されました。

「日英博覧会」はおおむね好評のうちに終了しました。しかし同博覧会は、「日英博覧会」と銘打ちながら、英国政府との共催ではなく一民間人との契約に基づいて開催されたものであり、日本政府だけが資金を供出していた点が批判を招きました。小村外相はこれに対し、1911年(明治44年)の第27回帝国議会で「日英博覧会は…遺憾なくその目的を遂げまして…其日英貿易将来の発展に貢献するところ大なるべきことは、本大臣の信じて疑はぬところでございます」(1月24日の外交演説)と述べてその成果を誇りました。なお、日英同盟は1911年7月11日に更新され(第三回日英同盟協約)、その後1922年(大正11年)まで継続しました。

博覧会の実施と明治の万博計画(1) > 博覧会の実施と明治の万博計画(2) > 万博条約と昭和の万博計画(1)