アジア

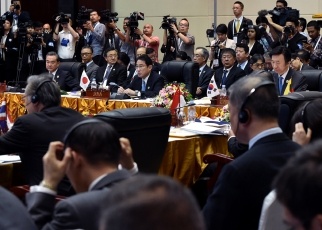

第17回ASEAN+3外相会議

1 冒頭発言

2 ASEAN+3協力のレビューと将来の方向性

(1)岸田大臣から,ASEAN+3協力に関する日本の取組を中心に以下の6点について説明した。

ア 質の高いインフラ投資の重要性。昨年,日本政府は,質の高いインフラ投資推進のため,JICA支援の拡大・迅速化,ADBとの連携強化,JBIC等によるリスクマネー供給拡大を発表し,現在着実に実行中。今年,今後5年間の目標として,世界の質の高いインフラ案件に約2000億ドルの資金を供給する「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」を発表した。先般,G7伊勢志摩サミットでは,「質の高いインフラ投資の推進のためのG7伊勢志摩原則」に合意し,ライフサイクルコストから見た経済性,自然災害に対する強靱性,安全性,雇用創出・能力構築・技術移転,社会・環境配慮,経済・開発戦略との整合性等の質の高いインフラ投資に必要な要素を具体化。現在策定中の「ASEAN連結性2025」においても,質の高いインフラ投資の要素が反映されることを期待する。

イ ASEAN+3の金融協力が進展していることを歓迎。英国のEU離脱に伴うリスクを最小限にすることが重要。金融セーフティーネットの強化のため,ASEAN+3の地域金融協力について,引き続きリーダーシップを発揮していく。

本年2月,ASEAN+3マクロ経済調査事務局(AMRO)設立協定が発効し,AMROが正式に国際機関となった。我が国としても,AMROを国際社会から一層信頼される存在にするための努力を継続して行っていく。

ウ 経済分野については,RCEP交渉は東アジア経済統合の重要な柱。包括的で,バランスのとれた,高いレベルの協定の妥結を目指し,各国と連携しながら引き続き精力的に交渉を進めたい。昨年11月の首脳会議で,ASEAN+3首脳とEABCとの対話が初めて実現したことを歓迎。

エ 食料安全保障について,日本は,ASEAN+3緊急米備蓄協定の枠組みを通じて,フィリピンやカンボジア等に対して米の支援を実施してきた。今後も,食料安全保障の分野で連携を強化していきたい。

また,日本が推進する「フードバリューチェーン」構築のための官民連携の協力により,具体的な投資案件形成が進んでいるところ,この協力を更に拡大させたい。

加えて,東日本大震災から5年以上が経過した。一部の国は日本産食品への輸入規制を撤廃・緩和したと承知するが,規制を維持している国に対しては,科学的根拠に基づき可及的速やかな規制撤廃・緩和を求めたい。

オ 人と人との連結性も重要であり,本年1月「ASEAN+3観光協力に関する覚書」の署名式が実施されたことを歓迎。加えて,人材育成もASEANの持続的成長を考える上で重要。我が国は産業人材育成やASEANと日本を結ぶ高度人材育成のための留学事業等により,ASEANの人材育成や人的連結性を後押しするもの。

カ 東アジア・ビジョン・グループの提言に対するフォローアップは極めて重要。日本は,「公衆衛生」や「高等教育」などの提言のフォローアップを主導している。(2)会議の中で,多くの国から,AMROの国際機関化やチェンマイ・イニシアティブの進展などの金融協力の深化,RCEP交渉の早期妥結の重要性,ASEAN+3緊急米備蓄協定を含む食料安全保障分野の進展,本年署名された観光協力の覚書の有益性などの発言があった。

3 地域・国際情勢

(1)岸田大臣から,以下の3点を述べた。

ア テロ・国境を越える犯罪への対策の重要性は増している。7月1日(現地時間),バングラデシュで日本人7名を含む約20名が死亡するテロ事件が発生したほか,ASEAN域内でもイスラム過激派によるとみられるテロ・誘拐事件が発生している。我が国は,ASEAN+3各国とも緊密に協力しつつ,テロ・暴力的過激主義・急進主義を含む国境を越える犯罪の脅威に立ち向かっていきたい。

イ 北朝鮮による核・ミサイル開発は,安保理決議に明白に違反。地域及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威。安保理決議の厳格な履行等による圧力を強化することが重要。ASEAN+3として北朝鮮に対し,核実験,弾道ミサイル発射等の挑発行動を自制し,安保理決議等を遵守することを強く求めるべき。

拉致問題は日本の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題。一日も早い全ての拉致被害者の帰国を北朝鮮に求めていく。各国の理解と協力を期待。

ウ 昨年11月の日中韓サミットにおいて,日中韓3か国の協力プロセスが完全に正常化したことを踏まえ,経済,環境,防災,青少年交流など幅広い分野で成果の上がるサミット・外相会議にしていきたい。

(2)これに対して,多くの国から,核実験,弾道ミサイル発射等の北朝鮮の動向に懸念が示された。複数の国が日中韓協力の重要性を指摘した。また,複数の国から,同日,日本で発生した傷害事件に対する哀悼の意が述べられた。