モンゴル国

日本・モンゴル学生フォーラム(結果概要:合宿)

日本モンゴル外交関係樹立50周年記念事業、青少年交流推進年事業「日本・モンゴル学生フォーラム」は、事前のオンライン学習と栃木県での合宿という、ハイブリッド形式で実施されました。

栃木県での合宿は、2022年9月23日から25日の2泊3日で行われました。初日には、両国の学生代表による自国紹介プレゼンテーションを含む開会セッションに続き、地域のSDGs取組の見学をしました。中日は丸一日かけて、ワークショップ(SDGsの各分野・課題の専門家がファシリテートして、学生達が各テーマについてグループ討論をし、行動計画及び検証方法を策定するもの)に取り組みました。最終日には、ワークショップの成果を各グループが発表し、識者が講評しました。このほか、モンゴルナイトやジャパンナイト等の交流プログラムも行われました。

| 9/23(金曜日・祝) | 9/24(土曜日) | 9/25(日曜日) | |

|---|---|---|---|

| 午前 | 【ワークショップセッション】 グループ討論 <テーマ> 防災、ジェンダー、開発、地域活性化、アート思考 |

【閉会セッション】 ・合宿振り返り ・グループ発表&質疑 ・講評(最勝寺KDDI株式会社執行役員、園田外務省中国・モンゴル第二課長) |

|

| 午後 | 【開会セッション】 ・バッチジャルガル駐日モンゴル大使のビデオメッセージ ・外務省挨拶 ・日モ学生代表プレゼン&質疑 【地域のSDGs取組見学】 ・那須どうぶつ王国(環境保全) ・りんどう湖ファミリー牧場(食品ロス) ・Good News(まちづくり) |

【ワークショップセッション】」 グループ討論 行動計画&検証方法策定 |

|

| 夜 | 【モンゴルナイト】 モンゴル料理作り、馬頭琴演奏鑑賞、モンゴル民族衣装試着、モンゴルの伝統的な遊び等 |

【ジャパンナイト】 折り紙、バナー作り、和太鼓体験等 |

|

| 宿泊 | モンゴリアビレッジ テンゲル | ラフォーレ那須 |

1 参加者概要

合宿には、全国の33もの高等教育機関から、合計67名の両国の学生が集いました。全員、すべての事前オンライン学習に参加し、レポートを提出した精鋭揃いです。

<参加者の所属教育機関一覧:50音順>

大阪公立大学、大阪大学、お茶の水女子大学、金沢大学、京都産業大学、群馬大学、国際短期大学、上越教育大学大学院、上智大学、信州大学、白百合女子大学、鈴鹿工業高等専門学校、清泉女学院大学、聖心女子大学、専修大学、中央大学、津田塾大学、帝京大学、帝京平成大学、東京外国語大学、東京大学、同志社女子大学大学院、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、日本健康医療専門学校、佛教大学、明星大学、明治学院大学、明治学院大学(大学院)、立命館大学大学院、麗澤大学、山口大学、早稲田大学

2 合宿初日

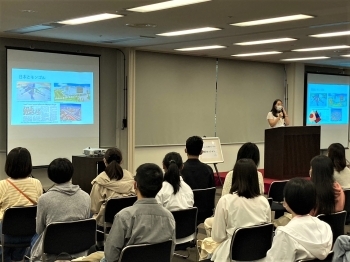

合宿初日の開会セッションでは、両国の学生代表が、日本とモンゴル、またその関係性や将来像について、プレゼンテーションし、参加学生との間で活発な質疑応答が行われました。

開会セッションの後、学生達は3グループに分かれ、那須どうぶつ王国、りんどう湖ファミリー牧場、Good Newsが行っているSDGsの取組を見学しました。

その後、モンゴルの移動式住居「ゲル」に宿泊できる、モンゴリアビレッジ・テンゲルに移動し、モンゴルの民族衣装デールを試着したり、モンゴルの伝統料理ボーズを全員で作ったりし、また、モンゴル料理を食しつつ馬頭琴演奏鑑賞をしました。

3 合宿2日目

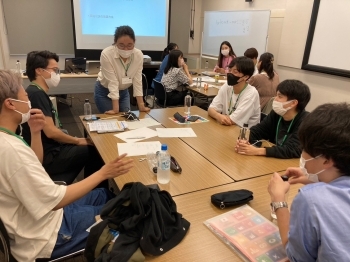

学生達は、防災、ジェンダー、開発、地域活性化、アート思考の5グループに分かれ、丸一日かけて、各分野の課題について学びを深め、グループ討論をし、自分達が取り組む行動計画やその検証方法を考えました。また、最終日の閉会セッションでの発表準備に取り組みました。

このワークショップには、株式会社KDDIから若手社員2名が派遣され、講師・ファシリテーターの助手を務めました。

白熱した議論の後は、日本文化の折り紙タイム。日本人学生がモンゴル人学生に折り鶴の折り方を教え、全員が一羽ずつ完成させました。そして、作った折り鶴も使って、「日本モンゴル学生フォーラム2022」というバナーの制作を行いました。

その後の夕食では、和太鼓演奏が披露され、また、両国の学生達も参加し、三三七拍子をたたき込む体験をしました。また、ワークショップ5テーマの各講師から、ワークショップの概要紹介と所感の発表がありました。

4 合宿最終日

参加者全員が集まり、講師も見守る中で閉会セッションが開かれました。まず、ここまでの合宿振り返りとして、スライドショー動画を上映した後、学生代表5名がそれぞれ1分のリレースピーチで、2日間のまとめを発表しました。

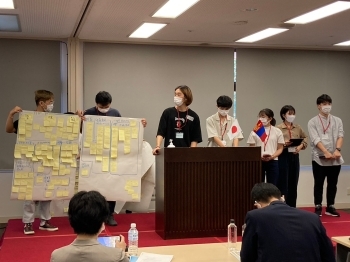

次に、いよいよ各グループによる前日の議論・ワークショップの成果の発表です。トップバッターは、アート思考班。SDGsへの理解や認識を醸成するため、日本が誇るマンガを使って啓発活動をするプラン、少子高齢化が進む中で住み続けられるまちづくりを実現するため、地域コミュニティをくまなく回るゴミ収集車を広告宣伝に利用して広告収入を町の機能維持費に充てるプラン、「どこでもだれでも好きな自分で」学べるように、通学困難者も利用可能となるメタ・スクールを設立するプラン等を発表しました。

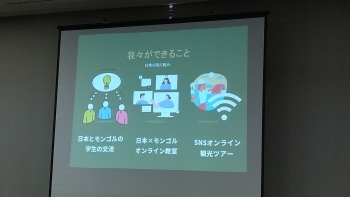

開発班は、日本とモンゴルの経済連携協定を活用し、両国の貿易不均衡を改善するため、まずは日本におけるモンゴルの認知度や理解を高めることから始めようと、「もっと知って知ってモンゴル」というテーマで行ういくつかの活動計画を発表しました。

3つ目のグループ、防災班は、「日モでつたえる つながる防災」として、開発のプロが使用するPDM(Project Design Matrix)に沿った行動計画を、思考の整理過程も含めて発表しました。

ジェンダー班は、政治、教育、社会の3分野ごとの課題に分けて、考えを発表しました。

最後の地域活性化班は、仮想の過疎村でSDGsに配慮したグランピング施設を作って地域の活性化を図るプランを発表しました。

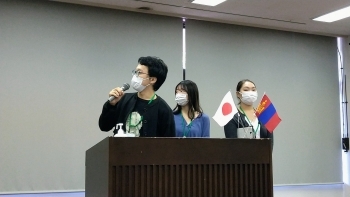

続いて、最勝寺奈苗KDDI株式会社執行役員及び園田庸外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第二課長から、学生達のプレゼンに対する講評が述べられるとともに、学生へのエールが送られました。

最後に、参加者全員で、前日夜に作成したバナーを持って記念撮影し、日本・モンゴル外交関係樹立50周年記念事業・青少年交流推進年事業「日本・モンゴル学生フォーラム」は幕を閉じました。

なお、合宿の様子はメディアでも大きく取り上げられました。

- NHK

「日本とモンゴル外交樹立50年 学生が交流合宿 栃木 那須町」(2022年9月24日)

- 日本経済新聞電子版

「日本・モンゴルの学生、合宿でSDGs議論 国交50年で」(2022年10月1日) - NHK国際報道2022

「日本・モンゴル外交樹立50年で学生交流」