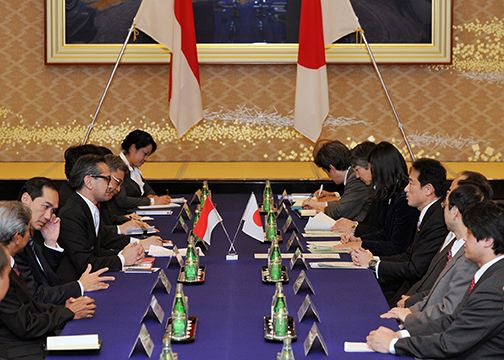

第4回日・インドネシア閣僚級戦略対話

平成25年2月15日

|

|

|---|---|

14日午後7時50分頃から約2時間,岸田文雄外務大臣は,飯倉公館において,外務省賓客として来日中のマルティ・ナタレガワ・インドネシア共和国外務大臣(His Excellency Dr. Marty Natalegawa, Minister of Foreign Affairs, Repbulic of Indonesia)との間で第4回日・インドネシア閣僚級戦略対話を行ったところ,概要は以下のとおりです(インドネシア側:ルトフィ駐日大使,ユリ・タムリン・アジア太平洋アフリカ総局長ほか,日本側:鹿取駐インドネシア大使,石川南部アジア部長ほか同席。)。

1 二国間関係

- (1)岸田大臣から,マルティ大臣の訪日に対する歓迎の意と共に,1月のジャカルタでの洪水被害に対するお見舞いの意を表明し,マルティ大臣から,謝意が表明されました。

- (2)また,岸田大臣から,在アルジェリア邦人に対するテロ事件に続き,グアム島で日本人観光客が犠牲となる痛ましい事件が発生した,それぞれ事件の性格は異なるが,海外における自国民保護の重要性を感じており,日本政府としても全力で取り組んでいく考えである旨述べました。これに対し,マルティ大臣から,犠牲となった日本人に対して哀悼の意が表されるとともに,テロ,国境を越えた犯罪,自然災害など様々な非伝統的安全保障の分野でも協力を進めていきたい旨の発言がありました。

- (3)岸田大臣から,安倍総理がジャカルタで表明し,ユドヨノ大統領から賛同が得られた「対ASEAN外交5原則」を踏まえ,外相間でも戦略的な対話を深めていきたい旨述べ,両外相は,両国の「戦略的パートナーシップ」を一層強化していくことで一致しました。

- (4)政治・安全保障分野での協力について,両外相は,アルジェリアでのテロ事件は極めて卑劣であり,強く非難されるべきものであるとの認識を共有し,テロとの闘いにおいて協力を進めていくことで一致したほか,防衛当局間協力や対パレスチナ支援の三角協力も引き続き推進していくことを確認しました。

- (5)また,経済分野での協力については,両外相は,ジャカルタ首都圏投資促進特別地域(MPA)を始めとするインフラ整備に係る協力を具体化していくことで一致したほか,インドネシアの投資環境改善,気候変動対策,経済連携協定に基づくインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れ等についても,引き続き協力を推進していくことで一致しました。

2 地域・国際情勢

- (1)岸田大臣から,アジア太平洋地域の戦略的環境が大きく変化しており,地域の平和と繁栄のために日本外交の基軸である日米同盟を強化するとともに,インドネシアを始めとする近隣諸国との関係を強化していく考えである旨述べ,両外相は,この地域の戦略環境について率直な意見交換を行うとともに,互いに認識を共有しました。

- (2)その中で,今回の北朝鮮による核実験について,岸田大臣から,北朝鮮が強行したことは極めて遺憾であり,先般採択された国連安保理決議第2087号を踏まえ,安保理が新たな強い決議を速やかに採択すべきである旨述べ,両外相は,今回の北朝鮮の行為は関連の安保理決議や六者会合共同声明に違反しており,地域の非核化に向けて引き続き緊密に協力していくことで一致しました。

- (3)日中関係については,岸田大臣から,最近の尖閣諸島をめぐる情勢について説明した上で,日中関係は日本にとって最も重要な二国間関係の一つであり,現下の状況を沈静化するため,日本は地域の責任ある国として引き続き冷静に対応し,中国との意思疎通を維持・強化しながら「戦略的互恵関係」の推進に努めていく旨述べました。

- (4)南シナ海をめぐる問題について,両外相は,全ての関係国が関連国際法を遵守し,ルールに基づき平和的に解決することが極めて重要であるとの認識を共有しました。また,ミャンマーについて,両外相は,ミャンマー政府の民主化・改革の努力を歓迎し,国際社会が一体となってこれを支援していくことが重要であるとの認識で一致しました。

- (5)そのほか,両外相は,本年インドネシアがAPEC議長であることを踏まえ,APECの成功に向けて協力していくことを確認しました。

【参考】対ASEAN外交5原則

- 自由,民主主義,基本的人権等の普遍的価値の定着及び拡大に向けて,ASEAN諸国と共に努力していく。

- 「力」でなく「法」が支配する,自由で開かれた海洋は「公共財」であり,これをASEAN諸国と共に全力で守る。米国のアジア重視を歓迎する。

- 様々な経済連携のネットワークを通じて,モノ,カネ,ヒト,サービスなど貿易及び投資の流れを一層進め,日本経済の再生につなげ,ASEAN諸国と共に繁栄する。

- アジアの多様な文化,伝統を共に守り,育てていく。

- 未来を担う若い世代の交流を更に活発に行い,相互理解を促進する。