わかる!国際情勢

キズナと信頼を積み重ねて

第10回太平洋・島サミット(PALM10)

太平洋・島サミット(Pacific Islands Leaders Meeting: PALM)は、太平洋の島嶼国・地域が直面する様々な課題について首脳レベルで率直に意見交換を行い、地域の安定と繁栄に貢献するとともに、日本と太平洋島嶼国・地域のパートナーシップを強化することを目的とし、3年に一度開催されるサミットです。1997年にスタートし、本年7月16日から18日まで10回目となるPALM10が東京で開催されました。

PALM10では、岸田総理及びブラウン・クック諸島(太平洋諸島フォーラム(PIF)議長国)首相が共同で議長を務め、太平洋諸島フォーラム(PIF)の「ブルーパシフィック大陸のための2050年戦略(2050年戦略)」に記載されている7つの分野や地域・国際情勢について議論を交わしました。そして、PALM10の成果文書として首脳宣言及び共同行動計画が発出されました。また、太平洋島嶼国13か国やPIF事務局長との間での二国間首脳会談、官房長官夫妻主催歓迎レセプション、総理夫妻主催晩餐会等各種関連イベントも実施されました。

会合では、地域を取り巻く変化を踏まえた議論を行い、共通の課題に取り組みながら、未来に向けて「共に歩む」関係を確認しました。具体的には、日本と太平洋島嶼国・地域との間で長年培ってきた「キズナ」に加え、法の支配等の共通の価値・原則を確認し、また、「2050年戦略」が描く将来像の実現に向けて協力を積み重ねることで一致しました。さらに、地域の平和と安全を守るため、軍縮・不拡散や北朝鮮、また、安保理改革といった分野で共に取り組む姿勢を確認したほか、ALPS処理水の海洋放出については、IAEA(国際原子力機関)を原子力安全の権威として認識し、科学的根拠に基づく対応の重要性について一致しました。詳しい結果概要はこちらです。

以下では、日本と太平洋島嶼国が太平洋・島サミットなどを通じて築いてきた友好協力関係を振り返りつつ、太平洋島嶼国が直面する課題、そしてPALM10について改めて解説します。

参加国・地域

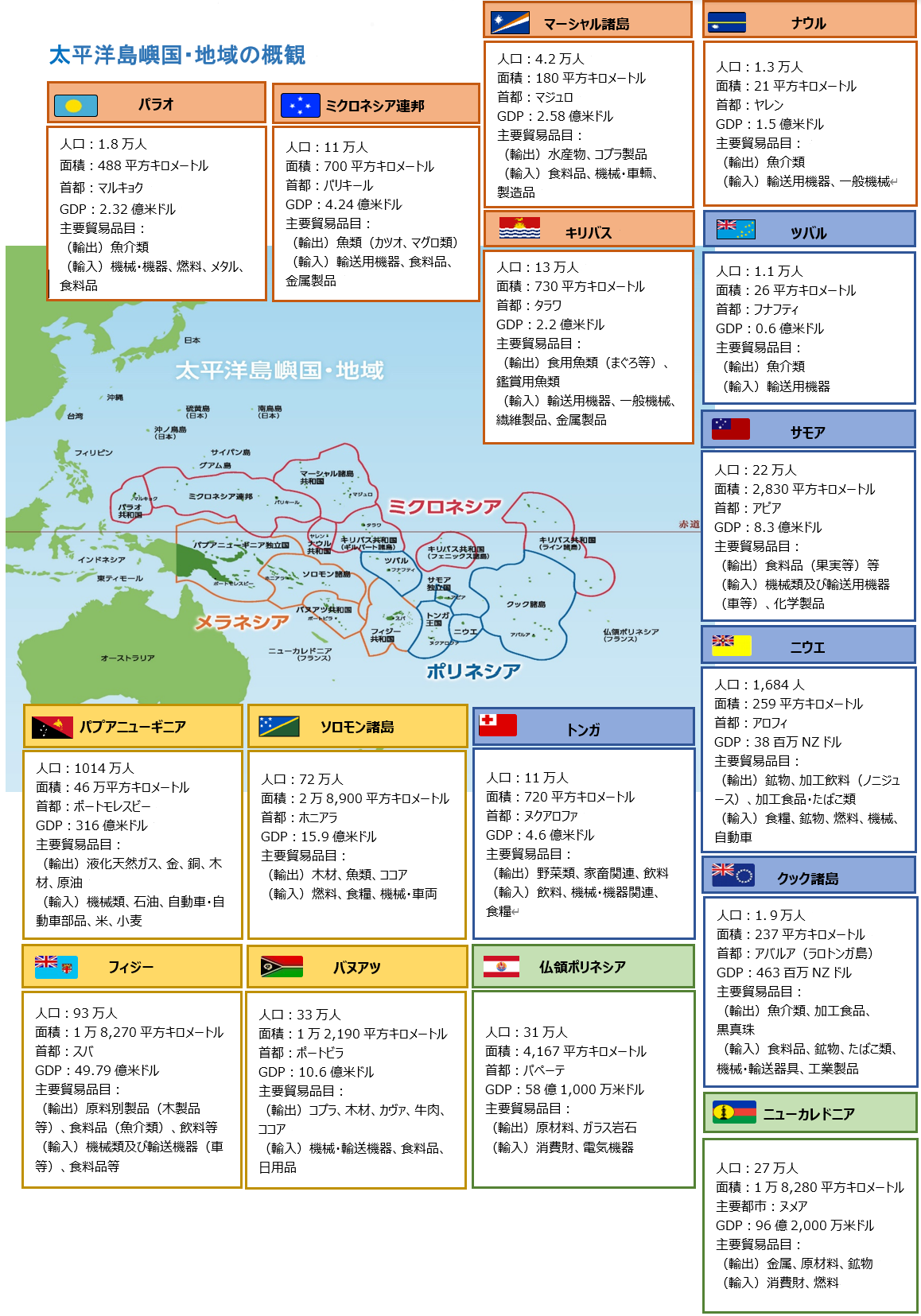

日本、オーストラリア、クック諸島、ミクロネシア、フィジー、キリバス、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、マーシャル諸島、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ、フランス領ポリネシア、ニューカレドニア

日本と太平洋島嶼国・地域の歴史的関係(150年以上の交流の歴史)

太平洋戦争の遺跡(キリバス)

太平洋戦争の遺跡(キリバス)

日本戦没者慰霊碑(ソロモン諸島)

日本戦没者慰霊碑(ソロモン諸島)

太平洋島嶼国・地域では、1960年代以降次々に独立国家が誕生しましたが、日本は、これらの独立よりも前から、太平洋で結ばれている太平洋島嶼国・地域との間で人的交流を含む深い関係を築いてきました。日本の委任統治を経験したミクロネシア地域には、明治期以降は労働移民として多くの日本人が島々に渡り、人口の2割が日系人とされています。また、太平洋戦争時には、激戦地となった島々も数多く、これらの地域で犠牲になった日本人兵は約50万人といわれていますが、親日的な地元民の協力を得て、近年でも各地で慰霊や遺骨収集が行われています。

そろばん大会(トンガ)

(C)JICA

そろばん大会(トンガ)

(C)JICA

日本にとっての太平洋島嶼国・地域の重要性

日本の無償資金協力で整備されたアニバレ港(ナウル)

日本の無償資金協力で整備されたアニバレ港(ナウル)

1 深い繋がり

活発な人的交流により多くの人々は親日的です。ミクロネシア地域には多数の日系人が存在し、大統領を始め政財界のリーダーを輩出しています。

2 国際社会における日本のパートナー

共通の価値・原則を共有するとともに、国連を始め、国際社会での様々な取組や諸活動において、日本と緊密に連携しています。

3 資源(水産・エネルギー等)の重要な供給地、海上輸送路

日本のマグロ・カツオ漁獲量の約4割を占める主要な漁場であるとともに、資源の重要な輸送路となっています。

共に歩み共に取り組む日本と太平洋島嶼国・地域

小学校で歯磨き指導するJICA海外協力隊員

小学校で歯磨き指導するJICA海外協力隊員(サモア)

タケウマで遊ぶ子ども達

タケウマで遊ぶ子ども達(パラオ)

歴史的にも深いつながりのある太平洋島嶼国・地域と日本は、二国間での取組や、1997年から続くPALMを通して、率直な議論の中で信頼の「キズナ」を育んできました。将来にわたっても、こうした信頼関係を土台として、お互いを尊重し合いながら学び合い、協働する関係を強化していきます。

スクールバス引渡し式

スクールバス引渡し式(マーシャル諸島)

PALM10開催の背景・意義

太平洋島嶼国・地域は、日本と歴史的に深い関わりを持ち、太平洋で結ばれた長年の友人です。近年、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中にあって、自由、民主主義、人権、法の支配といった価値と原則を共有する太平洋島嶼国・地域と共に、自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向け、気候変動、海洋分野を始めとする共通の課題について議論し、共に取り組んでいくことがますます重要になっています。従来の「キズナ」に加え、太平洋島嶼国・地域との信頼関係を一層強化します。

PALM10で議題となったテーマ

PALM10公式ロゴマーク

PALM10公式ロゴマーク

ロゴマークの「PALM10」の文字は、植物の葉や水の要素を含み、数字の「ゼロ」のデザインはPALMのメンバーである19か国・地域を表現しています。また、ロゴマークの上部は太平洋島嶼国・地域、下部は波のイメージで構成され、波のデザインは横から見た手のひら(英語でPALM)のイメージも表しています(ロゴ制作者:石田広宣さん)。

太平洋諸島フォーラム(PIF)と「ブルーパシフィック大陸のための2050年戦略」

フィジーの海

フィジーの海

上空から見たフナフティ島(ツバル)

上空から見たフナフティ島(ツバル)

日本は、太平洋島嶼国・地域との二国間の取組に加え、太平洋島嶼国・地域で構成される地域協力の枠組みであるPIFとの協力を進めています。PIFには、現在16か国・2地域が加盟し、政治・経済・安全保障等の幅広い分野における地域協力を行っており、事務局はフィジーの首都スバに置かれています。

日本は、PIFが2022年に発表した、太平洋島嶼国地域における政治・経済等のあるべき姿と戦略的方策をまとめた「2050年戦略」を強く支持し、太平洋島嶼国・地域自身のアジェンダを尊重しつつ、日本の強みを生かした協力を行っています。

パラオの海

パラオの海

気候変動や海洋分野を中心とした課題への取組

苗木採集の様子

(C)JICA

苗木採集の様子

(C)JICA

日本人専門家と森林公社職員

(C)JICA

日本人専門家と森林公社職員

(C)JICA

太平洋には広大な海が広がっており、島国である日本もこの太平洋を共有する隣人として、太平洋の国々に対して積極的な協力を行っています。気候変動は太平洋島嶼国・地域にとって国の存続に関わる問題であり、日本にとっても共通の重要課題であるとの認識の下、日本は太平洋島嶼国・地域に対する気候変動対策のための協力を特に重視しています。

<森林伐採モニタリングシステム改善を通じた商業伐採による森林劣化に由来する排出削減プロジェクト(パプアニューギニア)>

世界有数の熱帯林保有国であるパプアニューギニアにおいて、温室効果ガス排出量の5割が商業伐採や農地開発など主に森林での土地利用変化に由来することから、森林減少・劣化への対応が、気候変動対策及び持続可能な森林経営の両方において重要となります。

本プロジェクトでは、伐採規則や手順を遵守した低炭素排出伐採の実践、伐採後の天然更新の促進、森林炭素モニタリング手法の確立に向けた取組を実践しています。

実地研修中の森林公社職員

(C)JICA

実地研修中の森林公社職員

(C)JICA

人的交流・人材育成

シニア海外協力隊員による小学校教員への

シニア海外協力隊員による小学校教員への算数ワークショップ(マーシャル諸島)

ホームステイで日本文化を体験した

ホームステイで日本文化を体験した太平洋島嶼国の学生(JENESYS)

太平洋島嶼国・地域の相互理解を促進し、将来の人材を育てるため、日本は、様々な交流プログラムを行っています。対日理解促進交流プログラム(JENESYS)による青少年の招へい・派遣や、青年海外協力隊を始めとするJICA海外協力隊の派遣、国費留学制度による優秀な留学生の受入れ等により、日本と太平洋島嶼国・地域との間の交流や日本を知ってもらう機会を増やしています。また、技術協力や研修事業を始めとする人材育成を通じ、日本の知見や経験を共有し、太平洋島嶼国・地域の持続可能な発展に貢献しています。なお、JICA海外協力隊の活躍について、受入国の人々から様々な機会に謝意が伝えられています。

日本人と現地人との交流会

日本人と現地人との交流会(ニューカレドニア)

過去の太平洋・島サミット(PALM)の開催

- 第1回:

- 東京開催(1997年)

- 第2回:

- 宮崎開催(2000年)

- 第3回:

- 沖縄開催(2003年)

- 第4回:

- 沖縄開催(2006年)

- 第5回:

- 北海道開催(2009年)

中間閣僚会合初開催(2010年) - 第6回:

- 沖縄開催(2012年)

中間閣僚会合開催(2013年) - 第7回:

- 福島開催(2015年)

中間閣僚会合開催(2017年) - 第8回:

- 福島開催(2018年)

中間閣僚会合開催(2020年) - 第9回:

- オンライン開催(2021年)

中間閣僚会合開催(2024年)(初の太平洋島嶼国開催(フィジー))

PALM9における5つの重点協力分野

新型コロナウイルス・ワクチンの供与(トンガ)

新型コロナウイルス・ワクチンの供与(トンガ)

太平洋地域廃棄物管理改善支援プロジェクト(フェーズ2 太平洋島嶼国9か国)(ミクロネシア連邦)

(C)JICA

太平洋地域廃棄物管理改善支援プロジェクト(フェーズ2 太平洋島嶼国9か国)(ミクロネシア連邦)

(C)JICA

ポートモレスビー下水道整備事業(パプアニューギニア)

(C)JICA

ポートモレスビー下水道整備事業(パプアニューギニア)

(C)JICA

ポートモレスビー下水道整備事業施設に隣接する浜辺( パプアニューギニア )

(C)JICA

ポートモレスビー下水道整備事業施設に隣接する浜辺( パプアニューギニア )

(C)JICA

太平洋島嶼国は国土が狭くゴミ処理設備が整備されておらず、廃棄物の増加により廃棄物処理は共通の課題となっています。同分野の協力は、20年以上にわたって行われており、ミクロネシア連邦では、日本が供与したプレス機でアルミ缶が圧縮され、リサイクルされています。

成人の儀式で使用される

成人の儀式で使用されるバンジージャンプ(バヌアツ)

クリエイティブセンター

クリエイティブセンター(クック諸島)

太平洋島嶼国の多くでは、上下水施設が未整備のままです。パプアニューギニアの首都ポートモレスビーでは、下水道施設の整備により沿岸海域への汚水流出が抑制されることにより海岸の水質が改善しました。近隣の住民は浜辺で魚介類の採取が可能になり、浜辺で遊ぶ子ども達の姿が見られるようになりました。

All Japan での取組

日本の太平洋島嶼国外交は、All Japan での取組が推進されています。太平洋島嶼国・地域と日本の地方自治体との絆を深め、それぞれの地域の特色を活かして幅広い分野での国際交流を推進するため、2018年に、太平洋島嶼国・日本地方自治体ネットワーク(PALM&G)が設置されました。日・太平洋島嶼国友好議員連盟(2014年~)、太平洋島嶼国協力推進会議(2019年~)とともに、更なる関係強化を目指します。

<PALM&Gの日本地方自治体>高知県(事務局)、静岡県、三重県、兵庫県、鹿児島県(以上、発起人)

北海道、秋田県、福島県、岡山県、山口県、徳島県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、沖縄県

絶滅危惧種のヤシガニ

絶滅危惧種のヤシガニ(ニウエ)

彩り豊かなポリネシア料理

彩り豊かなポリネシア料理(フランス領ポリネシア)