グローカル外交ネット

令和4年度駐日各国大使の地方視察(群馬県・富岡市)

外務省儀典官室

令和4年10月18日及び19日、外務省は群馬県及び富岡市との共催で駐日各国大使の群馬県視察を実施しました。儀典官室では、1988年から、駐日各国大使に地方の歴史、文化、産業等の実情を直接見聞する機会を提供し、我が国に対する正確な認識を深めてもらうことを目的として、駐日各国大使の地方視察訪問事業を実施しています。令和元年度以降、コロナ禍で一時中断していましたが、今年は3年ぶりの実施となりました。

今回は9か国1機関(ハイチ、イラク、タンザニア、ナイジェリア、ギリシャ、ガーナ、ウガンダ、マレーシア、マラウィ、EU)の大使ら13名が参加、「群馬の歴史と現在そして未来に向けた取組」をテーマに、群馬県の歴史、文化、産業等の関連施設を訪問し、関係者らと意見交換等を行いました。

- <主な訪問先>

- 10月18日 富岡製糸場、だるまのふるさと大門屋(だるま絵付け)、草津温泉

- 10月19日 八ッ場ダム、県立歴史博物館

1 富岡製糸場

富岡製糸場視察

富岡製糸場視察 (榎本市長、壁田市議会議長とともに)

1872年に明治政府が日本の近代化のために設立し、2014年に「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産の一つとして世界遺産に登録された富岡製糸場を榎本富岡市長及び壁田市議会議長とともに視察し、日本の製糸産業の歴史について知見を深めました。また、西置繭所で行われた昼食会においては、日本蚕糸絹業開発共同組合より同組合の海外での取組や、地元企業から現地の名産であるこんにゃくについて紹介を受け、関係者と活発な意見交換を行いました。さらに、会場には、着物や扇子といった絹製品も展示され、大使らは、実際の感触や、写真撮影を楽しみました。

2 だるまのふるさと 大門屋

だるまの絵付け体験

だるまの絵付け体験

群馬県高崎市はだるまの生産量日本一です。高崎だるまには吉祥や長寿を表す鶴と亀が眉毛と口ひげに表現されています。冒頭、伝統工芸士である大門屋の四代目社長の中田純一氏より、高崎だるまの歴史に関するレクチャー、絵付けのデモンストレーションが行われました。その後、大使らは、自ら「まゆ」と「ひげ」を描いて、自分だけのオリジナルだるまを製作しました。

3 草津温泉

草津温泉・湯畑にて

草津温泉・湯畑にて

自然湧出量日本一を誇る草津温泉は、19年連続で日本一の温泉に選ばれています。温泉街の中心に位置する湯畑は、草津温泉のシンボルで、湯けむりが舞い上がる光景に大使らは目を奪われていました。また、鮮やかに色づく紅葉を楽しんだり、湯もみショーを鑑賞した他、中心街を散策して温泉地の雰囲気を楽しみました。

4 知事主催歓迎夕食会

山本知事及び宇留賀副知事とともに

山本知事及び宇留賀副知事とともに

山本知事からのお土産を受け取るナイジェリア大使

山本知事からのお土産を受け取るナイジェリア大使

群馬県知事主催歓迎夕食会では、山本一太知事による群馬に関するプレゼンテーションが行われ、大使たちはじっくりと耳を傾けていました。大使たちは地元ならではの食材を用いた和食を味わい、山本知事らと活発な意見交換を行いました。

5 やんば資料館・八ッ場ダム視察

八ッ場ダム

八ッ場ダム

2020年に完成した八ッ場ダムは首都圏への水供給や洪水調節機能の役割を果たしています。また、豊富な水を活用した水力発電施設では最大11,270キロワットアワーの発電を行うことが可能です。大使らは、再生可能エネルギーに関するプレゼンテーションを聞いた後、その周辺の広大な自然を背景に、思い思いに、記念撮影を楽しみました。大使からは、群馬県の雄大な自然に感動したとの声が寄せられました。

6 群馬県立歴史博物館

右島特別館長の解説を聞く大使ら

右島特別館長の解説を聞く大使ら

群馬県の歴史を多くの人に伝えるため、国宝を含む実物資料と模型などが展示されています。右島特別館長による解説のもと、国宝の「群馬県綿貫観音山古墳出土品」である埴輪等を鑑賞する機会に恵まれ、群馬県の歴史、特に古墳時代について学ぶ機会を得ることができました。

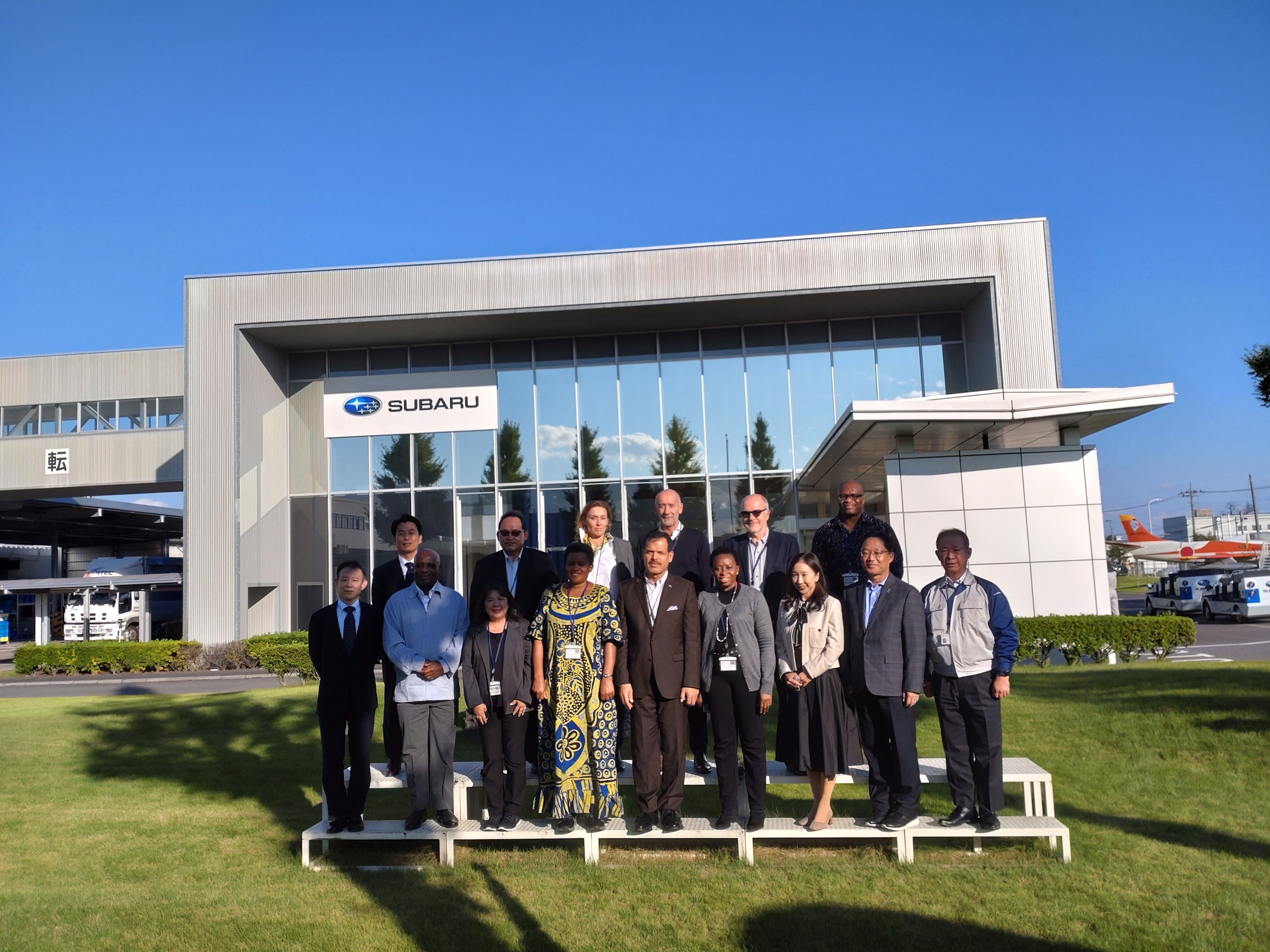

7 SUBARU

SUBARUは群馬県発祥の企業であり、日本国内の製造は全て群馬県の工場で行われています。工場見学やビジターセンター視察の他、SUBARUが誇る「アイサイト」技術について紹介があり、活発に行われた質疑応答の中では、是非自国に進出してほしいと要望する大使もいらっしゃいました。

SUBARUにて

SUBARUにて

なお、本視察は、群馬テレビや上毛新聞をはじめとする地元メディアにも複数報道されました。