要 約

第1章 評価調査の概要1.1 調査の目的と流れ

本調査は、我が国の対セネガル「環境分野(砂漠化防止)」の協力実績を客観的に評価し、今後の類似協力・支援のための参考として教訓・提言を得ることと、日本国民への説明責任を果すことを目的としている。調査は、(1)国内事前準備、(2)現地調査、(3)国内での調査結果まとめの三段階に分かれ、2003年8月から2004年3月まで実施した。

1.2 調査の対象と方法

本調査では、基本的に1996年度~2000年度の間に我が国が行った対セネガルの環境分野の中の砂漠化防止という共通の目的を持つ協力を対象とした。具体的には、方向性や目的が類似する下記の4プロジェクトが含まれた。

- 緑の推進協力プロジェクト(“PROVERS”:1986-98年度):青年海外協力隊(チーム派遣)。

- 苗木育成場整備計画(“PAPF”第2次:1994-97年度と第3次:1998-2000年度):無償資金協力。

- 沿岸地域植林計画(“PRL”:2001-2005年度):無償資金協力(植林無償)。

- 総合村落林業開発計画(“PRODEFI”:2000-2005年度):技術協力プロジェクト。

1.3 評価の枠組み

評価の枠組みでは、「目的」、「プロセス」および「結果」の3視点を設定し、それぞれの視点の具体的な評価項目、評価内容および情報を入手する手段を検討した。詳細は、本文の評価の枠組みに示す通りである (本文参照)。

第2章 セネガルの一般概要および環境分野(砂漠化防止)対策の現状

2.1 セネガルの一般概況

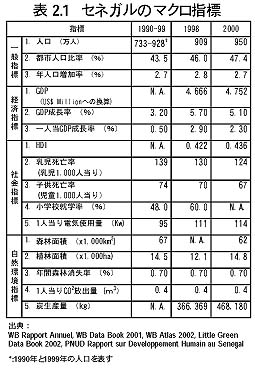

セネガルは西アフリカに位置し、約20万km2の国土を持ち、主に平坦な土地である。北部にある旧都サン・ルイから隣国ガンビアに至る大西洋側の海岸沿いの地域および4大河川の流域の沖積層地帯を除き、国土の大部分は乾燥が進んだサバンナ地帯である。

国内の気候区分は南部の熱帯気候とサハラ砂漠の南端にあたる北東部から中部にかけてのステップ地帯、北部の乾燥気候、中部の乾燥期の多いサバンナ性気候に分類される。

1960年の独立時点で320万人弱であった人口はこの40年間で1,000万人を超える規模にまで達している。この間の年人口増加率の平均は概ね3%に達するほどの勢いである。独立当時、農村部には人口の約70%が居住していたが、近年は都市部人口の比率が急増している。このような人口ストレスの中の農村部では、伝統的な慣習に則った土地財産の均等配分が進む一方で、未開墾域の農用地化が進んでいる。このような状況でさらに農地の開墾が進むとすれば、貴重な水源涵養能力が減少する一方で、辛くも砂漠化から逃れていた半乾燥地域の土地の劣化が進む状況が理解できる。

1960年の独立時点で320万人弱であった人口はこの40年間で1,000万人を超える規模にまで達している。この間の年人口増加率の平均は概ね3%に達するほどの勢いである。独立当時、農村部には人口の約70%が居住していたが、近年は都市部人口の比率が急増している。このような人口ストレスの中の農村部では、伝統的な慣習に則った土地財産の均等配分が進む一方で、未開墾域の農用地化が進んでいる。このような状況でさらに農地の開墾が進むとすれば、貴重な水源涵養能力が減少する一方で、辛くも砂漠化から逃れていた半乾燥地域の土地の劣化が進む状況が理解できる。

森林の状態については、1965年を基準に1994年時点で比較した結果をみると、熱帯気候にあたるセネガル南部のガンビア川中下流域でも森林消失が激しく進んでいる。

セネガルの社会経済については、1995年以降は常に5%以上の経済成長率を維持してきた。貧困層が全人口の約半分だが、所得1日1ドル以下の絶対貧困層の人口は26%を占め、その多くが農村部に集中しているとされている。

2.2 セネガルの環境分野(砂漠化防止)の概要

セネガルでは、ハルマッタンと呼ばれる北東から南西へ向けた熱い強風によりサハラ砂漠(937万km2)の砂が吹き込んでいる。サハラ砂漠の南側の地域では、毎年多くの土地が砂漠化して、南へ拡大しつつある状況が認められている。

現在、砂漠化の影響を受けている土地の面積は、世界の乾燥地域(すでに砂漠である極乾燥地域をのぞく)の70%にのぼるといわれており、これは地球上の陸地のおよそ4分の1にあたる。国連環境計画(UNEP)の調査によれば、毎年約6万平方キロメートルという規模で砂漠化が進行しており、将来的に砂漠の面積は現在のおよそ3倍になると見られている。

1968年から1973年にサヘル(サヘル・スーダン気候に属する地域の国々:モーリタニア、セネガル、カーボヴェルデ、ガンビア、マリ、ニジェール、ブルキナファソ、チャドの8ヵ国)の大干ばつが発生し、砂漠化についての世界の関心を集める契機となった。一方、砂漠化には人為的な原因を根源とするものもある。

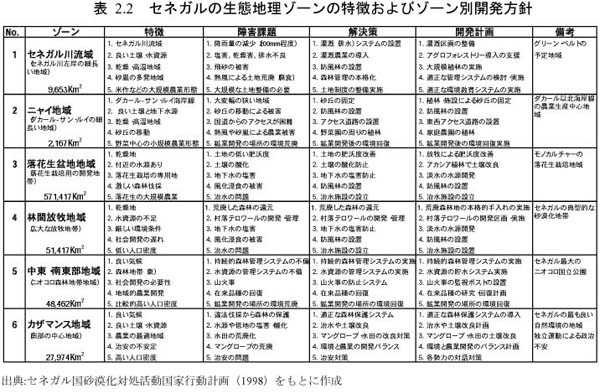

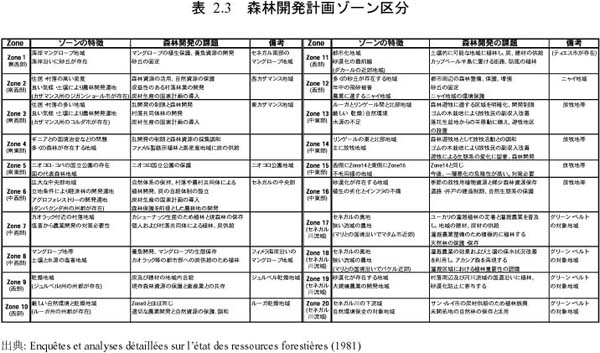

また、多様な自然環境の保全のため、セネガル政府は生態地理学的な見地から国土を6つの生態地理ゾーンに分け、各ゾーンの自然環境および社会活動の特性をまとめ、自然環境の保全および国家開発計画の立案の上で参考としている。さらに、森林分野に関しても1981年の基礎調査を踏まえ全国を20の地域に分け森林開発の課題案をまとめている。

2.3 セネガルの環境分野(砂漠化防止)対策の現状

| (1) | セネガルの環境分野に関わる上位計画 セネガルの主要な国家計画としては、第9次経済社会開発計画(Plan d'orientation pour le developpement economique et social ; PODES)があり、その内容には「持続的発展のための環境資源の合理的管理を継続する」という長期的目標を示すAxe(軸)のひとつが存在している。また、“貧困削減戦略書(PRSP)”では、貧困の実態の報告とその背景が分析され、貧困削減の戦略が述べられている。 一方、国内の環境・森林分野の上位計画としては、下記の3計画がある。

なお、これら諸計画の実施には、森林法(Code forestier)、環境法(Code de l'environnement)や、土地に関する法律である国有地法(Loi sur le domaine national, 1964年)、地方分権に関する法律(行政地域開発法-1972年、地方分権化法-1996年)などが大きく関わりを持っている。 | ||||||

| (2) | セネガルの環境分野(砂漠化防止)に関わる実施体制

本プログラムの主幹省庁は環境・衛生省の水・森林・狩猟・土壌保全局であり、その組織、人員、予算の状況は下記のようにまとめられる。

|

3.1 我が国の環境分野(砂漠化防止)に関わる援助政策

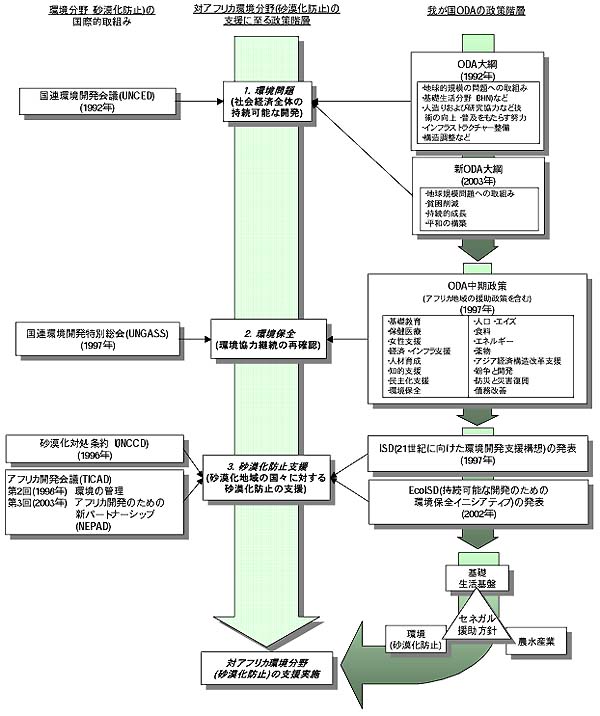

1960年後半から頻発したサヘルの大干ばつは砂漠化の問題が地球規模の課題として国際的に認識される契機となった。しかし、対処課題の大きさや各ドナーなどの立場の違いから、砂漠化対処の成果は芳しくなかった。

1996年に発効した砂漠化対処条約は、原則の中に住民や地域社会の参加の重要性を謳っており、砂漠化の影響を受けている国は砂漠化対処活動国家行動計画を策定することが義務づけられているなど、これまでの教訓を取り入れた内容になっている。加えて各ドナーが、どのような取り組みを行ってきたかについての報告の義務が規定されている。我が国は、1994年に本条約に署名し、1998年に批准している。

1992年6月に閣議決定された「政府開発援助(ODA)大綱」では、重点事項の一項目に環境問題などの「地球的規模の問題への取り組み」を位置付けている。(なお、2003年8月に策定された新しいODA大綱においても、我が国援助の重要課題の一つに環境問題などの「地球的規模の問題への取組」を位置付けている。)

また、1999年8月に策定された「政府開発援助に関する中期政策(ODA中期政策)」では、重点課題の一つに「環境保全」を掲げ、自然環境保全、森林の持続可能な経営を含む各分野における施策などにつき積極的に協力を行うこととしている。

さらに、1997年6月の国連環境開発特別総会(UNGASS)に際し、我が国が発表した「21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)」では、行動計画の一つに持続可能な森林経営の推進・砂漠化防止協力の強化を含む「自然環境保全」を位置付けている。(なお、2002年8月にそれまでのISDを改めて発表した「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD)」においても、重点分野の一つに「自然環境保全」を位置付けている。)

3.2 我が国のセネガルに対する支援状況

我が国の支援の下でアフリカ諸国への支援の枠組みであるアフリカ開発会議(TICAD1)が、3回東京で行われた。

我が国の対セネガル援助方針は1980年10月の青年海外協力隊派遣まで遡り、1995年3月に派遣された経済協力総合調査団(菊地ミッシヨン)およびその後の政策協議、2000年6月のプロジェクト確認調査を通して漸次集約されて、今に至っている。セネガルは我が国の二国間援助実績から重要な被援助国となっている。セネガルに対する国別援助方針では、現在以下の3分野を重点分野としている。

(1)基礎的生活基盤の改善:1) 生活用水、2) 基礎教育、3) 基礎的保健・医療

(2)環境(砂漠化防止)

(3)農水産業

アフリカ、特にセネガルの環境分野(砂漠化防止)支援を中心軸とした世界の支援動向と我が国のODA政策の関係を下記の図に示した。

我が国が、環境分野(砂漠化防止)関連の支援に係る4プロジェクトの投入と結果の実績は次表にまとめた。

表 3.1 環境分野(砂漠化防止)関係プロジェクト×の投入と結果に関する実績一覧表(PDF)

第4章 環境分野(砂漠化防止)に関わるプログラム・レベル評価

我が国の対セネガル環境分野(砂漠化防止)プログラムを、「目的」「プロセス」「結果」の3つの視点から検証した。「目的」の評価においては、開発課題体系図をツールとした。

4.1 開発課題体系図の策定

ODA大綱、ODA中期政策、および対セネガル国別援助方針の検討から、我が国の環境分野(砂漠化防止)における協力方針と、3つの開発課題を抽出し開発課題体系図を作成した。また、環境分野(砂漠化防止)におけるセネガルの開発目標と開発課題を、関係する同国の諸計画の検討から確認し、同じく開発課題体系図を作成した。

4.2 目的」についての評価

4プロジェクトを含む本プログラムが、我が国の開発課題に呼応するものであることが確認され、我が国の環境分野(砂漠化防止)における協力方針「持続的な森林管理の推進による砂漠化防止と住民の生活向上」が、本プログラムの目的となることが分かった。本協力方針は、ODA大綱ほか上位の諸政策・方針と整合しており、本プログラムも同様であることが確認できた。一方、セネガル側の開発課題体系図と日本側の開発課題体系図との比較から、セネガル側の開発目標と本プログラムの目的の整合性が認められた。また、本プログラムを成す4プロジェクトが、セネガル側の開発課題すべてに呼応した対策であることが確認でき、セネガルの環境分野(砂漠化防止)の課題におけるニーズや優先度と整合していると判断できた。

他ドナーと本プログラムとの比較では、その活動内容やアプローチに共通性があり、方向性の基本的な一致が確認された。一方、UNDPやオランダのように、我が国とは異なる動向を持つドナーも見られた。

4.3 「プロセス」についての評価

セネガルにおける本プログラムの計画および実施過程を、適切性と効率性の2点に注目して検証した。

| (1) | 計画過程の適切性: 本プログラム最初のプロジェクトである、緑の推進協力プロジェクト(PROVERS)の時代的背景の検証から、本プログラムは、砂漠化に世界の注目が集まり始めた時期に、適切なタイミングでセネガルに導入されたと判断できた。また、単発的に計画された4プロジェクトではあるが、実施対象地が共有され、また、時間的な途切れもないことから、結果として、効率的に計画されたといえる。また、先に実施されたプロジェクトの経験が後発のプロジェクトに活用されるケースも確認された。他ドナーとの重複は見られなかったが、連携は弱かった。

|

| (2) | 実施過程の適切性と効率性: 各プロジェクトとも、要請の申請から調査団の派遣、相手国政府との協議など、スキーム毎に定められた手順に従っており、実施過程は適切であった。また、我が国とセネガル両国間の連携は良く、要請から活動実施の決定までが短期間でスムーズに行われたプロジェクトが多く、プログラム実施過程は効率的であった。一部活動実施まで長期間かかったプロジェクトもあったが、この場合は、両国間で慎重な協議が行われており、実施過程としては適切であったといえる。 本プログラムでは、最初のプロジェクト(PROVERS)から、苗木育成場整備計画(PAPF)を経て、総合村落林業開発計画(PRODEFI)と沿岸地域植林計画(PRL)につながる一連の流れの中で、相互の連携が見られた。そこでは、苗木育成場整備計画に対するサポートとして派遣されたJICA個別専門家の活動が、スキームの異なるプロジェクト間の「つなぎ」として大きく貢献していた。ただし、連携はプロジェクト形成時のみに集中し、その後の過程では見られなかった。 |

4.4.1 有効性について

| (1) | 環境分野(砂漠化防止)に関する関連指標等に基づく評価 地方の森林環境と森林管理体制の改善については、本プログラムが貢献したかどうかについて今回の調査からは判断できなかった。植林面積に関して、苗木育成場整備計画による苗木育成場の整備完了以降、大きく増加していることが分かった。しかし、植林後の追跡調査データがなく、植林面積の増加が森林面積の変化に対してどの様に貢献したかは、検証できなかった。 技術移転に関する活動は、プロジェクトごとに数多く実施された。プロジェクト関係住民のアンケート調査からは、研修が有効であったという結果が得られているが、セネガルのカウンターパートに対する同様のアンケートは今回行っておらず、カウンターパートに対して技術移転が実際なされたのか評価はできなかった。そのほか、各プロジェクトにおいて、砂漠化防止に関する様々な技術マニュアルの作成が行われた。また、緑の推進協力プロジェクト、総合村落林業開発計画、沿岸地域植林計画では飛砂被害の防止効果が認められ、住居環境の改善と沿岸地域植林計画の対象地域であるニャイ地域の野菜栽培への好影響が見られた。 以上から、一部でデータ欠如は見られるが、入手データから判断する限り、本プログラムは全体として多くの目標を達成し、有効であったと評価することができる。 |

| (2) | 受益者の視点からの目標達成度に関する評価 地域住民に対するアンケート調査によると、回答者の約半数が、収入が向上し生活が改善されたと答えており、本プログラムは生活改善に貢献していると評価できた。また、同アンケートより、本プログラムによる研修が、地域住民の知識や技術の取得に貢献していることが分かった。以上より、受益者である地域住民の視点から見た目標達成にも、本プログラムは貢献し、有効であることが分かった。 |

ここでは、本プログラムがセネガルと日本の環境分野に関係した政策や計画にどの様な影響を及ぼしたかを検討した。

セネガルの経済社会開発計画に対する影響は確認できなかったが、セネガル森林開発計画に対する影響は見られた。具体的には、セネガルは自然資源管理に関して、(1) 十分量の良質な苗木の生産、(2) 住民参加型植林事業の展開、(3) 住民自身による持続的な自然資源管理の実現、という3段階の基本アプローチを設定しているが、本プログラムは苗木生産体制を整備することにより、(1)から(2)の段階への進展を促進しており、さらに(3)への進展に対しても、現在実施中の自然資源管理モデルの開発により、この基本アプローチに対して将来プラスの影響を与えることが期待される。一方、他ドナーの協力に対して影響を及ぼしたという情報は得られず、また、セネガル側関係者のオーナーシップに対して影響を与えていると判断しうる情報も得られなかった。

以上から、本プログラムのインパクトについては、セネガルの自然資源管理に関する基本アプローチの進展にインパクトを与えていると考えられるが、他ドナーの同分野における協力や我が国の対サヘル地域諸国における援助方針、関連案件の実施者のオーナーシップに大きな影響を与えているとは言えなかった。

4.4.3 自立発展性について

本プログラム終了後、セネガル政府が自力で砂漠化防止の取り組みを継続的に実施・運営していけるかどうか検討したところ、セネガル側の実施体制(予算と人員)は脆弱であり、地域住民レベルにおいては、オーナーシップの欠如が見られた。また、プロジェクトの関係者と地域住民の我が国の支援の継続を要望する声や、セネガル環境分野における予算配分に見られるようなドナーへの依存の程度の大きさからも、自立発展性は低いと判断せざるをえなかった。

第5章 結論および教訓・提言

本プログラムの検証から得られた結論は、以下のようにまとめられる。

- 「目的」の評価視点から見た妥当性において、両国の開発課題体系図の比較検討と関係者のインタビューから、本プログラムの目的は、両国の関連政策と整合性があることが確認された。

- 「プロセス」の評価視点から見た計画過程の適切性において、本プログラムは4プロジェクトの計画過程での連携や先行プロジェクトの経験を活かし、効率的であったことが確認された。また、各プロジェクトの間に“つなぎ役”の専門家が派遣され、計画過程は効率的に行われた。

- 一方、本プログラムの実施過程の適切性において、現地調査の結果から、我が国とセネガルの関係者の間に緊密な連携があり、効率的に実施されたことが確認された。

- 本プログラムの協力開始から現「総合村落林業開発計画(PRODEFI)」まで、それぞれのプロジェクトは全体として大きな一つの目的に向かい、結果的にプログラム的な展開をし、実施プロセスの効率性にも相互に作用をしてきたと結論付けられる。

- 「結果」評価の視点から見た有効性に関する検証の結果は下記の通りである。

1) “森林分野の基盤整備”として、全国の15か所の国立苗畑のうち12苗畑の整備が終了した。また、生産苗木数は、2001年には、前年比で約2倍となり、植林面積も同様に2倍となった。

2) 沿岸地域植林計画は、沿岸砂丘を固定し、セネガルの生態地理ゾーンの一つであるニャイ地域(全国野菜の80%を生産する地域)の社会経済的な安定に寄与している。

3) 総合村落林業開発計画は、村落住民に対して農林業分野の技術移転を支援し、住民参加型の普及モデルを検討している。

4) 住民アンケートの調査結果によると、生活改善に効果があり、具体的に飛砂害の減少と農業収入の向上、新規農業技術の習得に回答が集中した。

5) 一方、プログラムの4プロジェクトの連携体制の弱さが見られ、セネガル側にも脆弱な管理体制と不十分な維持管理予算が確認された。

- 「結果」評価の視点から見たインパクトにおいて、本プログラムは国家環境行動計画や森林行動計画に少ないながら良い貢献をしていると考えられる。

- 一方、他ドナーの協力や、我が国の対サヘル地域諸国に対する援助方針への影響については、評価調査を通じて、アメリカの平和部隊(ピースコー)が個人レベルで緑の推進協力プロジェクトに関心を寄せた以外に、具体的な影響は見られなかった。

- セネガル側の政府関係者と住民の間には、オーナーシップ(当事者意識)において大きなギャップがあり、また、セネガル政府の自立発展性について、政府の実施体制に課題があり、地域住民の援助継続への強い要望を持っていることから、自立発展性については、疑問が残るところである。

- プログラムは、最初から調整して始められたわけではないが、個別派遣専門家という「つなぎ役」が存在し、プロジェクトの連動性に貢献した。この「つなぐ」役割の専門家、或は調整組織の導入による関係プロジェクトの緊密な連携・調整が望まれる。

- 環境分野でのドナー会議の活動の調整や情報の共有およびドナー間での連携を取りながら、我が国としてのプロジェクトアプローチの有効活用を考えるべきである。

- 砂漠化対処の問題解決においては、森林関連分野のみでなく、より包括的な視野で臨み、他セクターを併せ持って実施するべきである。

- 苗木の生産基盤が整ったため、大規模に住民植林を推し進める必要があり、総合村落林業開発計画の普及モデルが北部でも応用できるように検討すべきである。

- 自立発展性を高めるためには、地方政府や地域住民に直接向かうような支援の方法も探るべきで、具体的には、地方分権化を念頭においた他ドナーとの援助協調、地域住民への直接支援の道を探るのは意味があることであろう。

- プロジェクトごとの成果についてはデータが得られたが、プログラムとしての成果、インパクトを正確に知ることは困難であった。これは、植林に関するマクロ指標の未整備に起因していると考えられ、基礎データの継続的な計測と蓄積を急ぐ必要がある。そのときには、生活改善の指標についても整備すべきである。

1 Tokyo International Conference on African Development