(2)見直しのポイント

ア 基本方針

新しい時代の「人間の安全保障」を指導理念として掲げて、一人ひとりが尊厳を持って幸福に生きることができるよう、個人の保護と能力強化といった「人への投資」に取り組むとともに、多様な主体が共通の目標をもって「連帯」することを柱に据えて、人間の主体性を中心に置いた開発協力を行っていくことを基本方針の一つとしています。

また、開発途上国を中核とする様々な主体を巻き込み、新たな解決策や社会的価値を共に創り上げる「共創」を新たに掲げ、対等なパートナーシップの下で、お互いの強みをいかし、対話と協働を通じて新たな解決策を共に作り上げていくこと、そうして生み出した新たな解決策や社会的価値を日本に環流させることで、日本と開発途上国の次世代を担う人材を育て、日本の経済・社会課題の解決や経済成長にもつなげていくことを目指していくとしています。

開発協力の担い手として、伝統的なドナーのみならず、より多様な主体による開発途上国支援が増加する中で、包摂性、透明性、公正性に基づく開発協力の国際的なルール・指針の普及と実践を主導し、開発途上国の自立性・持続性を損なうことない協力を実現していくことも、基本方針として明記しました。

イ 重点政策

新しい開発協力大綱では、3つの重点政策を掲げています。

まず、「新しい時代の『質の高い成長』とそれを通じた貧困撲滅」を挙げています。複合的危機の時代において、包摂性、持続可能性、強靱(じん)性を兼ね備えた「質の高い成長」がますます重要になっていることを踏まえ、経済成長の基礎・原動力確保のための協力を行うとともに、開発途上国が直面する課題である、食料・エネルギー安全保障などの経済社会の自律性・強靭性の強化や、デジタルなどの新たな課題への取組を強化していくことを挙げています。さらに、開発途上国の膨大なインフラ需要を踏まえて、安全管理、防災・強靭化技術、気候変動・環境への対応といった技術力・知見をいかしたハード面での協力と、制度整備や運営・維持管理への関与、人材育成といったソフト面での協力を組み合わせて、官民が連携する形で、「質の高いインフラ」整備を推進することとしています。

次に、「質の高い成長」の前提となる、「平和・安全・安定な社会の実現、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化」を挙げ、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」のビジョンの下で、開発途上国が力や威圧の影響を受けず、経済成長の果実を享受できるよう、法制度整備支援、グッド・ガバナンスの実現、人道支援・平和構築、海洋保安能力強化等の協力を推進し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に開発途上国と共に取り組んでいくこととしています。

そして、「複雑化・深刻化する地球規模課題への国際的取組の主導」を挙げています。特に、開発途上国が直面する喫緊の課題である、気候変動・環境、国際保健、防災、教育といった分野の取組を加速化すること、そして、2030年以降の開発目標に関する国際的な議論にも積極的に貢献していくこととしています。

ウ 実施

こうした重点政策等を力強く推進していく方策として、実施面では3つの進化したアプローチを掲げています。

1つ目には、「共創を実現するための連帯」として、民間企業、公的金融機関等、他ドナー、国際機関、市民社会、地方自治体、大学・研究機関、知日派・親日派人材、日系人など、様々なパートナーとの連帯を強化することを示しています。

SDGsへの取組と企業価値が連動し得るようになったことで、多くの民間企業や投資家が開発課題により積極的に取り組み、持続可能な社会を実現するための取組を進めるようになる中で、開発途上国にとっても民間資金の重要性は高まっています。これを踏まえ、民間資金の動員促進、官民資金の相乗効果を生み出す新たなODAスキームを導入するとしています。

また、現地のニーズに寄り添った迅速な協力が得意なNGOを始めとする市民社会や、基礎的行政サービスの提供主体としての知見を有する地方自治体、大学・研究機関など、様々な主体が強みを持ち寄り、対話と協働により解決策を創り出していくことも重要です。

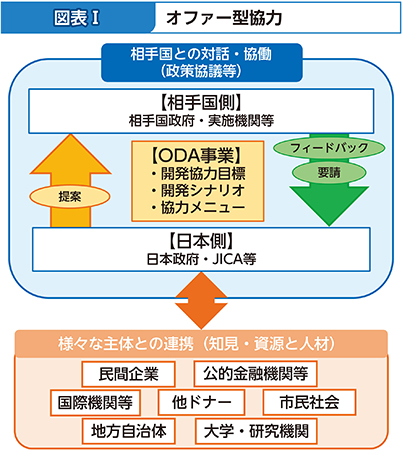

2つ目には、「戦略性の一層の強化」を挙げ、日本の強みをいかした協力メニューを積極的に提案するオファー型協力を新たに打ち出し、戦略性を強化していきます。オファー型協力は、相手国との対話・協働の場において、外交政策上、戦略的に取り組むべき分野の開発協力目標と、それを実現するための開発シナリオと協力メニューを協働で策定し、日本の強みをいかし、かつ、相手国にとっても魅力的な形で積極的に提案し、案件を形成していきます。その際、様々な主体との連携を通じて、互いの強みを持ち寄り様々な協力を組み合わせることで、開発効果を最大化していきます。

日本の外交政策を踏まえて、ODAに係る資源と人材を集中的に投下し、戦略的に取り組む分野を選定・公表することにより、案件実施の予見可能性を高めることで、民間企業を始めとする様々な主体のODA事業への参画を促すことを念頭に置いています(図表Ⅰ)。これにより、日本の開発協力の能動性・戦略性を高め、開発途上国の課題解決と同時に、日本の課題解決や経済成長等にもつなげることを目指すものです。

3つ目には、「目的に合致したきめ細やかな制度設計」として、柔軟性、効率性、迅速性をキーワードに、不断の制度改革を行っていくことを掲げています。オファー型協力による包括的な協力パッケージの提案や所得水準が相対的に高い国々への無償資金協力・技術協力の戦略的活用、緊急人道支援の支援手法の改善などを打ち出しています。特に、民間企業との連携にあたっては迅速性が重要であり、無償資金協力については案件形成のプロセスの期間短縮を追求するとともに、技術協力については機動的な採択を推進していく考えを示しています。