(3)評価の実施

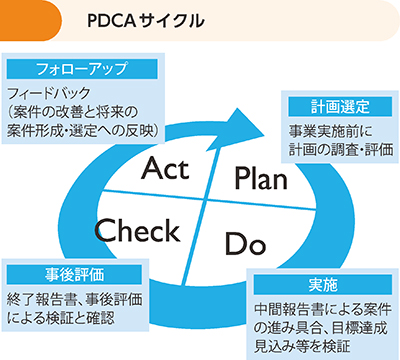

日本政府はこれまで、ODA事業の管理改善と説明責任を果たすために、①PDCAサイクル(案件形成(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、フォローアップ活動(Act))の強化、②プログラム・アプローチの強化、③「見える化」の徹底を進めてきました。

PDCAサイクルの強化について、日本は、①すべての被援助国における国別開発協力方針の策定、②開発協力適正会議の開催、③個別案件ごとの指標の設定、④評価体制の強化といった取組を進めています。

より効果的・効率的なODAを行うためには、事業レベルだけではなく、政策レベルでPDCAサイクルを強化していくことが必要です。そのため、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(いわゆる「政策評価法」)に基づいて経済協力に係る施策等について政策評価を実施注23するとともに、中立的な立場から評価を行うべく第三者によるODA評価を実施し、評価の結果から得られた提言や教訓をODA政策にフィードバックすることで、ODAの管理改善を図っています。

第三者評価注24では、第三者が主に政策レベルの評価(国別評価、課題・スキーム別評価など)を行い、開発の視点から、ODA政策が日本の上位政策や被援助国のニーズ、国際的な優先課題に合致しているか(政策の妥当性)、実際にどこまで効果が現れているか(結果の有効性)、政策の妥当性や結果の有効性が確保されるようなプロセスが取られていたか(プロセスの適切性)の3つの評価基準に基づいて評価を行います。

開発の視点に加えて、当該政策やプログラムの外交上の効果の確認も重要であるとの考えも評価に取り入れています。2015年度からは、原則としてすべての評価案件で外交の視点からの評価を行うとともに、ODAの外交的な重要性および波及効果(ODAが日本の国益の実現にどのように貢献したか)を明らかにするため、その後も外交の視点からの評価の拡充を試みています。また、評価結果を外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/hyoka.html)などで公表することで、ODAがどのように使われ、どのような効果があったのかについて国民への説明責任(アカウンタビリティ)を果たすとともに、ODAの透明性を高めてODAに対する国民の理解と参加を促進しています。

また、JICAも無償資金協力、有償資金協力、技術協力それぞれのプロジェクトについての評価やテーマ別の評価を実施しています。JICAは、各プロジェクトの事前の段階から、実施の段階を経て、事後まで一貫したモニタリング・評価を行うとともに、これら3つの援助手法に整合性のある評価の仕組みを確立しています。なお、一定金額以上の案件については、JICAは外部評価者による事後評価を実施しています。事業の効果を定量的に把握することも重要であり、インパクト評価注25の強化にも取り組んでいます。

これらの評価は、主に経済協力開発機構(OECD)開発援助委員会(DAC)の評価基準注26に基づいて行われています。

なお、海外から日本のODAがどのように見られているかの一例を挙げると、2020年3月、ASEAN諸国における対日世論調査注27では、日本のODAについて、8割以上が「日本のODAが自国の開発に役立っている」と回答しています。また、2019年11月に行われたアフリカ3か国(南アフリカ、ケニア、コートジボワール)における対日世論調査注28でも、約8割が「日本は国際社会における開発協力(ODAを含む)において、重要な役割を果たしている」と評価しています。

- 注23 : 施策レベル以外にも、交換公文(E/N)供与限度額150億円以上の有償資金協力プロジェクト、およびE/N供与限度額10億円以上の無償資金協力プロジェクトについて事前評価を実施している。また、「未着手・未了案件(未着手案件とは、政策決定後、5年を経過した時点で貸付契約が締結されていない、あるいは貸付実行が開始されていないなどの案件。未了案件とは、政策決定後10年を経過した時点で貸付実行が未了である案件を指す。)」の事後評価を行っている。

- 注24 : 2017年度からは外務省が実施する無償資金協力についても、2億円以上の案件については内部評価を、10億円以上の案件については第三者評価を実施し、その結果を公表するとともに、これらの事後評価結果が次のODAの案件形成に活かされるよう努めている。

- 注25 : 開発事業の効果を、統計学や計量経済学の手法を用いて検証する評価方法のこと。

- 注26 : DAC評価基準:1991年から活用されてきた妥当性(Relevance)、有効性(Effectiveness)、効率性(Efficiency)、インパクト(Impact)、持続性(Sustainability)の5項目に、2019年12月に整合性(Coherence)が追加され、6項目となった。

- 注27 : 外務省が世論調査機関に委託し、ASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)において、18歳から59歳までの300名を対象に、インターネットおよび一部訪問面接を併用した対日世論調査が行われた。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008370.html - 注28 : 上記(注27)と同様に外務省が世論調査機関に委託し、南アフリカ、ケニア、コートジボワールにおいて、18歳から59歳の1500名(各国500名)を対象に、インターネット調査が行われた。

URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008370.html