3 大洋州地域

ソロモン諸島、ガダルカナル州の小学校にて、青年海外協力隊員がコミュニティ主体の沿岸資源管理に関する啓発授業を行う様子(写真:JICA)

太平洋島嶼(とうしょ)国は、日本にとって太平洋で結ばれた「隣人」であるばかりでなく、歴史的に深いつながりがあります。また、これらの国は広大な排他的経済水域(経済的な権利が及ぶ水域、EEZ)を持ち、日本にとって海上輸送の要となる地域であるとともに、かつお・まぐろ漁業に必要不可欠な漁場を提供しています。太平洋島嶼国の安定と繁栄は、日本にとって非常に重要です。

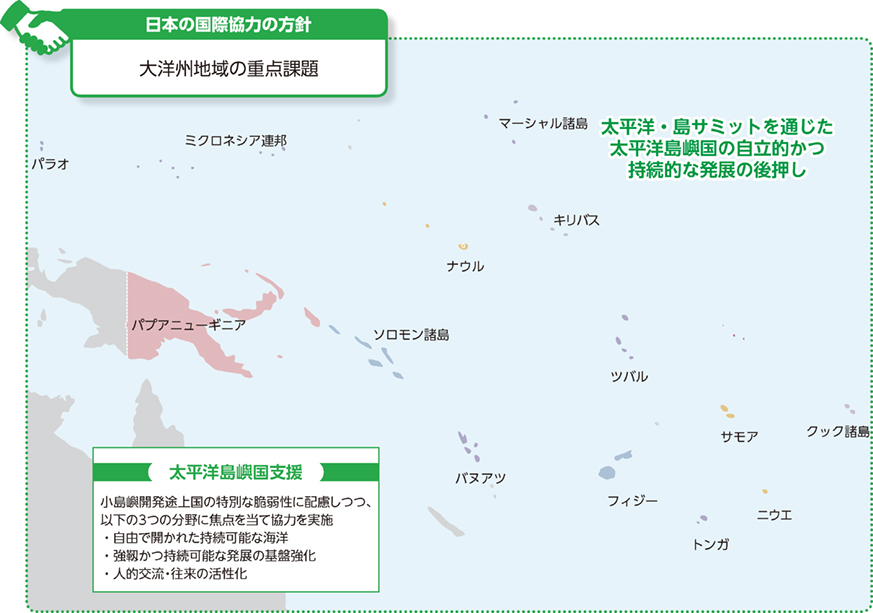

一方、太平洋島嶼国には比較的新しい独立国が多く、経済的に自立した国家を築くことが急務です。また、経済が小規模で、第一次産業に依存していること、領土が広い海域に点在していること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害の被害を受けやすいことなど、小島嶼国に特有な共通の問題があります。このような事情を踏まえ、日本は太平洋島嶼国の良きパートナーとして、自立的・持続的な発展を後押しするための支援を実施しています。

●日本の取組

太平洋島嶼国における政治的な安定と自立的経済発展のためには、社会・経済的な脆弱(ぜいじゃく)性の克服や地域全体への協力が不可欠です。日本は、太平洋島嶼国で構成される地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(PIF)注6との協力を進めるとともに、1997年以降、3年ごとに、太平洋島嶼国との首脳会議である太平洋・島サミット(PALM)を開催しています。また、2010年以降、PALMの1年半後を目処にPALM中間閣僚会合が開催されています。

2018年5月、福島県いわき市で第8回太平洋・島サミット(PALM8)が開催され、「①自由で開かれた持続可能な海洋、②強靱(きょうじん)かつ持続可能な発展の基盤強化、③人的交流・往来の活性化」を柱とし、これまでの実績を踏まえた、従来同様のしっかりとした開発協力の実施と、成長と繁栄の基盤である人材の育成・交流の一層の強化(3年間で5000人以上)を謳(うた)った協力・支援方針が発表されました。

また、2019年5月、関係省庁間会議である「太平洋島嶼国協力推進会議」において、オールジャパンでの太平洋島嶼国への取組を強化する方針がとりまとめられました。こうした支援方針も踏まえ、日本は、港湾・空港など基礎インフラ整備をはじめとする二国間の協力や、複数の国を対象とした技術協力を実施しています。PALM8第1の柱である「自由で開かれた持続可能な海洋」では、太平洋島嶼国の担当職員に向け、違法・無報告・無規制漁業(IUU)の抑止のための研修を行いました。また、第2の柱の「強靱かつ持続可能な発展の基盤強化」では、太平洋島嶼国において災害に強靱な社会を構築するため、日本の知見や経験を活用しつつ、各国気象局の人材の育成、住民が適切に避難できる体制づくりなどの包括的な支援による「防災の主流化」や、太平洋島嶼国の廃棄物管理にかかる人材と制度の強化に取り組んでいます。太平洋島嶼国の気候変動問題への対処を支援するため、日本は、サモアにある地域国際機関である太平洋地域環境計画事務局(SPREP)と連携し、各国の気候変動対策に携わる人材の育成に向けた取組も進めています。また、第3の柱である「人的交流・往来の活性化」では、太平洋島嶼国の将来をつくる若い行政官らに対する本邦大学院における修士課程教育と、本邦省庁におけるインターンシップを実施する事業などを行っています。

大洋州10か国*1

大洋州気象人材育成能力強化プロジェクト

技術協力プロジェクト(2014年12月~2018年12月)

黒岩宏司(くろいわこうじ)JICA専門家は、1993年に短期専門家としてフィジー気象局(FMS)を訪れてから足掛け27年、大洋州地域において気象分野での支援を続けています。日本の気象庁や世界気象機関(WMO)で勤務をしてきた知識・経験を活かし、大洋州各国の気象局への技術指導を行ってきたのみならず、各国の気象局とJICAや日本の気象庁、世界気象機関、他ドナー、観測機材メーカーなど、関係機関や企業との橋渡しをライフワークとし、長年、大洋州各国の気象局に寄り添った支援を行ってきました。

こうした地道な支援が実を結び、協力開始当初は施設も人材も限られていたFMSが、今では大洋州のサイクロン観測・予報の中枢としてWMOに認定され、地域の防災に大きく貢献しています。また、FMSは今後、大洋州地域の気象人材を育成する拠点および気象観測機器を校正*2する拠点として、WMOの認定を受ける予定です。

FMSを拠点とした大洋州諸国の気象局の能力強化の一例が、2014年から4年間実施された、「大洋州気象人材育成能力強化プロジェクト」です。同プロジェクトにより、大洋州で唯一気象局がなかったナウルでは、FMSが実施する研修を通じて消防士が気象観測・予報技術を身につけ、2018年12月に同国初の地上気象観測が開始されました。この立ち上げの中心となった元消防士は、「新しい気象局を立ち上げるのは大変な仕事だったが、FMSの職員やJICA専門家がいつも助け、励ましてくれた。」と、その支援に感謝を示しています。

25年以上にわたり、FMSおよび大洋州諸国の気象局の能力強化に貢献してきた黒岩専門家(写真:FMS)

FMSによる地域研修で、FMS職員が大洋州各国の気象局職員に、気象観測機材の校正方法を説明している様子(写真:黒岩専門家)

*1 フィジー、キリバス、ツバル、バヌアツ、ナウル、トンガ、ニウエ、クック諸島、サモア、ソロモン諸島の10か国。

*2 計測器の現状(精度・機能・動作)を確認すること。正しいデータを得るために必要な作業とされる。

- 注6 : PIF加盟国・地域は、オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィジー、サモア、ソロモン諸島、バヌアツ、トンガ、ナウル、キリバス、ツバル、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、パラオ、クック諸島、ニウエ、フランス領ポリネシア、ニューカレドニアの16か国および2地域。