(2)職業訓練・産業人材育成・雇用創出

質の高い成長を後押しするには、その国々の人々が必要な職業技能を習得することが不可欠です。しかし、開発途上国では、適切な質の教育・訓練を受ける機会が限られている上に、人的資源が有効に活用されておらず、十分な所得を得る機会が少ない傾向にあります。適切な人材の不足が、産業振興・工業開発にとっても大きな障害となっています。

「働く」ということは、社会を形成している人間の根本的な営みであり、職業に就くこと(雇用)による所得の向上は、人々の生活水準を高めるための重要な手段となります。ところが、世界の雇用情勢は低迷しており、2018年に失業率が若干減少することが見込まれるものの、失業者数は横ばいの1億9,200万人超になると予想されています。また、2019年には、さらに約130万人の失業者が出ると見られています。こうした状況の中で安定した雇用を生み出していくためには、それぞれの国が、社会的なセーフティー・ネットを構築してリスクに備えるとともに、一つの国を越えた国際的な取組として、SDGsの目標8で設定された「ディーセント・ワーク(Decent Work、働きがいのある人間らしい仕事)」を実現することが急務です。

■日本の取組

●職業訓練・産業人材育成

日本は、開発途上国において、多様な技術や技能のニーズに対応できる人材育成への要請に基づいて、各国で拠点となる技術専門学校および公的職業訓練校への支援を実施しています。支援の実施に当たり、日本は民間部門とも連携し、教員・指導員の能力強化、訓練校の運営能力強化、カリキュラム改善支援等を行い、教育と雇用との結びつきをより強化する取組を行っています。

産業人材育成分野では、日本は、2000年から2018年の間に、31か国63案件で、日本の知見・ノウハウを活かし、カリキュラム・教材の開発/改訂、指導員能力強化、産業界との連携を通じた複合的な協力を実施しました。これにより、6か国12校の施設および機材の整備や、拠点技術職業訓練教育(TVET:Technical and Vocational Education and Training)機関への支援が行われました。また、日本は、8か国14案件で、女性・障害者・除隊兵士や、難民・紛争の影響下にある人々等の生計向上を目的とした技能開発(skill development)に貢献しました。

2015年の日ASEAN首脳会議において発表したアジア地域において3年間で4万人の産業人材育成を目指す「産業人材育成協力イニシアティブ」が目標を大幅に超える形で達成したことを受けて、2018年11月の日ASEAN首脳会議では、日ASEAN友好協力50周年(2023年)を見据え、アジア地域において今後5年間で8万人規模の産業人材育成を実施する「産業人材育成協力イニシアティブ2.0」を発表しました。この中では、これまで重視してきた実践的技術力、設計・開発力、イノベーション力、経営・企画・管理力に係る協力に加え、AI等のデジタル分野における協力を含む産業高度化力を新たな協力分野としています。また、2016年のTICAD VIにおいても、安倍総理大臣が、2016年から2018年の3年間で、日本の強みである質の高さ(quality)を活かした約1,000万人の人材育成を行う旨を表明しています。

さらに、「日本再興戦略2016」(2016年閣議決定)において、日本は、ODAを活用し、日本とアジアの開発途上国の双方におけるイノベーション促進に貢献することを目的として、2017年度から5年間で、約1,000人を目標に、アジアの優秀な学生等に日本での留学やインターンシップの機会を提供し、日本とアジア諸国の間で高度人材を環流させる新たな取組(「イノベーティブ・アジア」事業)を行うこととしました。この事業は、首脳会談等の機会に相手国側からも高く評価されており、2017年度は152名、2018年度は74名がこの枠組のもと来日し、研修に参加しています。

厚生労働省では、日本との経済的相互依存関係が拡大・深化しつつある東南アジア注3を中心に、質の高い労働力の育成・確保を図るため、これまでに政府および民間において培ってきた日本の技能評価システム(日本の国家試験である技能検定試験)のノウハウを移転する研修等注4を日本国内および対象国内で行っています。2017年度にこれらの研修に参加したのは、6か国合計260名なります。これにより、対象国の技能評価システムの構築・改善が進み、現地の技能労働者の育成が促進されるとともに、雇用の機会が増大して、技能労働者の社会的地位も向上することが期待されています。

ほかにも、国際労働機関(ILO)に対する拠出金により、ILOのアジア・太平洋地域プログラムであるアジア・太平洋地域技能就業能力計画において、域内各国の政労使の担当者が参加する、職業訓練政策、職業訓練技法、職業訓練情報ネットワーク等の分野における調査・研究、セミナー・研修等を開催しました。

●ザンビア

品質・生産性向上(カイゼン)展開プロジェクトフェーズ2

技術協力プロジェクト(2017年7月~2020年7月)

ザンビアでは、国際市況に左右されやすい銅資源への依存度が高いという産業構造が問題となっていました。そこで、同国政府は、外国投資の増加を通じて産業を多角化することで経済成長を図ることを目的に、投資家に対するインセンティブの付与や複合的経済特区の計画・整備等、投資家に魅力的な環境整備に努めてきました。

ザンビアの民間セクターは、少数の大企業と大多数の零細・中小企業(MSMEs)で構成されています。大企業では高い生産コストを販売価格に転嫁できる構造となっていますが、MSMEsを中心とする国内産業のほとんどは低い生産性にとどまっています。

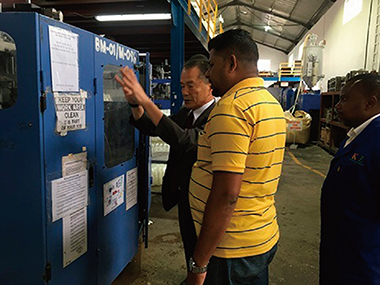

カイゼン活動の実施状況を視察する日本人専門家(写真:JICA)

このため、日本の職場内で品質管理活動を小グループで自発的に行うカイゼン活動を紹介したところ、同国において幅広く展開されはじめました。本プロジェクトに先立つフェーズ1では、カイゼン普及活動を推進するザンビアカイゼン機構(KIZ)を設置するとともに、その組織・人材の能力強化を支援しました。フェーズ2となるこの協力では、カイゼンの指導員育成システムの強化と全国普及のための活動を行うことにより、カイゼンの持続的な普及・拡大体制の整備を図り、民間および公共部門における品質・生産性の向上に寄与しています。

●雇用

ケニアにおける若者の持続的な雇用創出と自立支援に向けた「土のう」による道路補修事業の作業の様子(写真:NPO法人「道普請人(みちぶしんびと)」)

日本は、労働分野における支援も進めています。多発する重大な労働災害等への対応や、世界的なサプライ・チェーンの拡大が進む中で、労働者の権利保護や雇用安定にどう取り組んでいくかは、各国共通の課題となっており、グローバルな視点での労働環境の整備が重要な課題となっています。日本は、これらの課題に対し、ILOへの任意拠出金等を通じて、アジアを中心とした開発途上国に向けて、労働安全衛生水準の向上や、労働環境の整備・改善を図るための労働法令と施行体制の改善・向上等に寄与する技術協力支援を行うほか、ガンビアでの若者雇用支援をはじめとした、アフリカ地域における支援に貢献するなど、「働きがいのある人間らしい仕事(ディーセント・ワーク)」の実現に向けた取組を行っています。

- 注3 : インドネシア、タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ラオスを対象としている。

- 注4 : 「試験基準・試験問題の作成を担当する人々を対象とした研修」と「試験・採点を担当する人々を対象とした研修」の2種類がある。上記本文中の参加者数は、これらの研修の合計値。