2017年度 外務省ODA評価 全体の紹介

ODA評価のまとめ

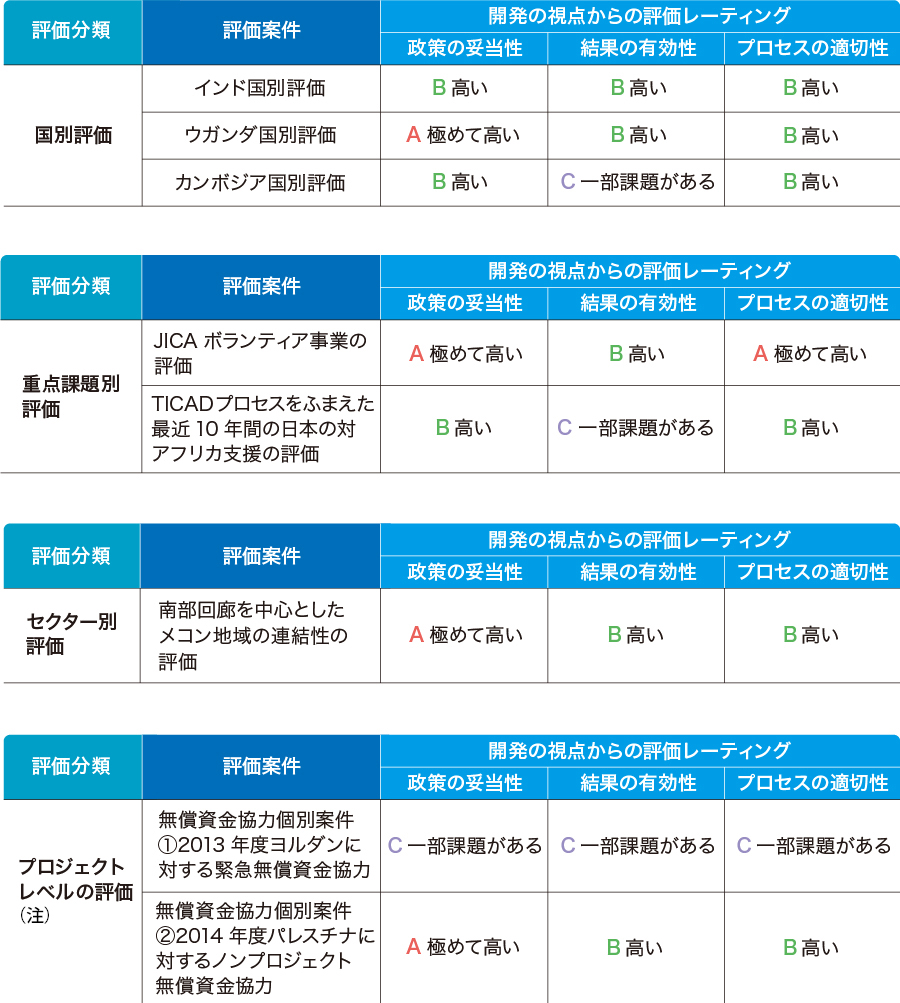

外務省が2017年度に、外部の評価者に委託して実施した第三者評価の概要を開発の視点及び外交の視点からとりまとめました。

開発の視点からの評価

開発協力政策が日本のODAの上位政策や被援助国のニーズへの合致を検証する「政策の妥当性」については概ね高い評価結果となった一方、開発の効果がどこまで現れているかを検証する「結果の有効性」においては「一部課題がある」とされた評価案件が複数あり、特に改善の余地があることが伺われます。また、開発協力政策の妥当性や有効性が確保されるようなプロセス(手続き)が取られていたかを検証する「プロセスの適切性」については、概ね高い評価結果となりました。

なお、2017年度評価案件から、国民に対して評価結果をより分かりやすく伝える目的から、「開発の視点からの評価」のレーティングの表現を一部見直し、A~Dの段階評定も合わせて記載することにしました。レーティングは評価結果を分かりやすく伝える一方で、評価 対象の個別事情や背景などが考慮されずに結果だけが一人歩きする恐れがあるため、評価結果概要をあわせてご確認ください。

● レーティング

外務省では、評価結果をわかりやすく伝えるために、開発の視点からの評価についてをレーティングでとりまとめました。レーティングは評価結果をわかりやすく伝える一方で、評価対象の個別事情などが考慮されずに結果だけが一人歩きをする恐れがあるため、評価結果概要をあわせご確認ください。

レーティング基準

極めて高い

高い

一部課題がある

低い

(注)国際開発機構(JICA)ではなく、外務省自身が、機動的な実施を確保する必要があるものなど、外交政策上の判断と密接に関連して実施する必要がある無償資金協力(緊急無償資金協力、ノンプロジェクト無償資金協力、食糧援助など)については、これまで個別案件毎のプロジェクトレベルの評価は実施していませんでしたが、2016年度秋の行政事業レビューにおいて、外部有識者より上記の無償資金協力案件についても評価を通じたPDCAサイクルの確保が指摘されたことを受け、2017年度ODA評価より、供与限度額10億円以上で事業が完了している個別案件について、治安情勢など現地調査の実施の可否なども踏まえ、対象案件の第三者評価を行うこととしました。

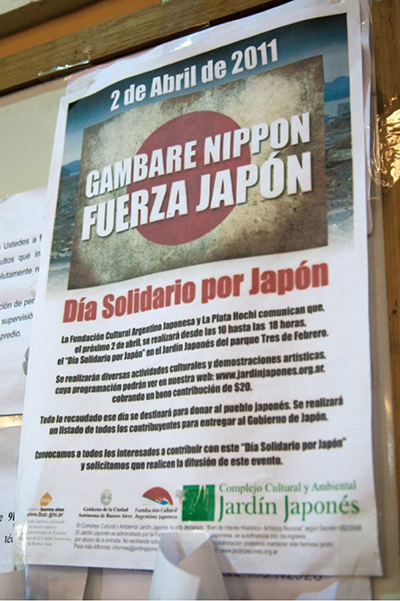

アルゼンチン:東日本大震災を伝えるポスターが貼られている。

写真提供:久野 真一/ JICA

外交の視点からの評価

国民への説明責任を一層果たすために、(1)評価対象のODAが日本の国益にとってなぜ重要と言えるのか(外交的な重要性)、(2)評価対象のODAが日本の国益の実現にどのように貢献したのか(外交的な波及効果)について、前年度の評価から、質、分量、分かりやすさの改善を行いました。

外交的な波及効果が確認された代表例としては、日本からの投資や日系企業の進出数の増大した例(インド、メコン地域の連結性)、民間との連携事業を通じ、自治体や企業間の多層的な交流の拡大につながった例(ウガンダ)、日本の支援事業が紙幣に刻印され対日イメージの向上につながった例(カンボジア)、東日本大震災の際にJICAボランティア派遣国から多額の義捐金が寄せられた例(JICAボランティア事業)などが挙げられます。

インド:ツチコリン港浚渫事業。日本の有償資金協力で浚渫された港内泊地。

写真提供: JICA

カンボジア:紙幣にも印刷されているきずな橋。日本の無償資金協力によって建設された。

写真提供:今村 健志朗/ JICA

提言への対応策

2017年度ODA評価案件7件における提言は各評価案件の個別事情を踏まえたものであり、一概に比較することはできませんが、一定の共通項を見いだすことができます。今回、その共通項として次の6分野を抽出し、主な対応策をまとめました。

開発協力政策・方針のあり方

開発協力政策・方針の策定においては、支援の必要性について説明が尽くされていることが望ましく、また、状況の変化を踏まえた不断の見直しが重要であるとの提言がなされました。

「インド国別評価」では、日本の開発パートナーとしてのインドの重要性とインドの発展の速さを考慮し、「対インド国別援助方針」を、定期的改定を待たずに必要に応じて見直しできるようにするとの提言がなされました。外務省では、インドの開発政策の状況変化等について注視しながら、国別援助方針の改定のタイミング、記載内容については総合的に検討するとの対応策を策定しました。

「無償資金協力個別案件の評価」のうち、「2013年度『シリア・アラブ共和国から流出した難民等に対する緊急無償資金協力』のうち対ヨルダン政府支援分の評価」では、相手国政府の要請内容を尊重するだけではなく、外務省自らが計画初期の段階で迅速に協力案件の対象範囲の妥当性を判断する機能を強化すべきとの提言がなされました。外務省では、引き続き支援ニーズについて、国際機関等様々な主体から聴取し、より効果的な協力事業の形成に努めていくとの対応策を策定しました。

広報の強化

提言では、ODA予算が限られている中、開発協力の効果を高めるための効果的な広報の工夫が重要であることが改めて示唆されました。

「インド国別評価」では、持続的で包摂的な成長への支援という重点分野は、大規模インフラ事業のように誰の目にも目立つような内容でないので、事前事後の写真を活用するなど広報面の工夫をして、日本の支援実績をアピールすることが提言されました。これを受けて、外務省では日本の支援実績を更に広くアピールできる方途を現地大使館やJICA事務所を中心に引き続き検討していくとの対応策を策定しました。

また、「無償資金協力個別案件の評価」のうち、「2013年度『シリア・アラブ共和国から流出した難民等に対する緊急無償資金協力』のうち対ヨルダン政府支援分の評価」では、シリア危機に関して、日本が然るべき責任を果たしていることを国際的に説明し、国民への説明 責任を果たすための適切な広報が望まれる旨提言されました。「2014年度パレスチナ自治区に対する『ノンプロジェクト無償資金協力』の評価」では、現地で感謝されている優良協力案件であればこそ、国内においてより積極的に情報を公開し、広報に努めることが、このような援助スキームに対する日本国民の理解を広めることにもつながるとの提言がなされました。

外務省では、首脳会談、外相会談、国際会議等様々な機会を活用するとともに外務省ホームページを通じて、日本のシリア難民支援について適切な内容を広報すること、有意義な事業内容については、事業の完了式典の模様を外務省及び現地在外公館のホームページに掲載することを通じて積極的な広報に努めるとの対応策を策定しました。

また、「最近10年間の日本の対アフリカ支援評価」については、アフリカが抱える課題への認識、その課題に取り組む上での政策の背景にある基本的な考え方についての説明が不足しているため、現行の要約風の手短かな政策文書を“読み物”的文書に変えること、あるいは政策文書に加え“解説書”的な文書を別途作成することが提言されました。これに対し、外務省では評価報告書において、例えば2016年の「TICADⅥにおける我が国の取組」でも分かりやすく明示されていると認識しているとのコメントをしており、2019年に開催予定の第7回アフリカ開発会議(TICAD7)に向けて、新たな対アフリカ支援政策の策定を進める中で更なる検討をしていくことにしています。

手続きの簡素化・迅速化

提言では、関係省庁との協議や国民に対して説明できる公平かつ適切なプロセスを確保するため、ODA実施手続きに一定の段階が必要であり、相応の時間がかかることはやむを得ないが、開発効果や外交効果を最大化するタイミングでの供与を行うことを念頭において業務を行うことが望ましいことが示唆されました。

「カンボジア国別評価」では、インフラ案件は事業の形成から完了まで時間がかかるため、外務省及びJICAは意思決定、支援手続きの簡素化・迅速化に向けて、今まで以上に取り組むべきとの提言がなされました。これに対して、外務省では、現地ODAタスクフォースの機能を強化し、カンボジア政府との情報共有を更に強化することを通じて、意思決定及び支援手続きの簡素化・迅速化に取り組んでいくとの対応策を策定しました。

「最近10年間の日本の対アフリカ支援評価」では、アフリカ開発会議(TICAD)重点事業の実施迅速化として、意思決定プロセスの一層の迅速化により、アフリカにおける日本のプレゼンス向上などが期待されるとし、重点特定分野事業について、実施決定までの期間短縮のための措置を検討することが提言されました。外務省では、事業の実施決定までには、現地のニーズや受益国政府の意向、実現可能性、環境社会配慮等についての検討が必要であり、個別の協力対象案件ごとの対応が求められるが、これまでも円借款等の案件実施の迅速化に取り組んでおり、引き続き実施していくとの対応策を策定しました。

インド:ラジャスタン州植林・生物多様性保全計画のコミュニティヒアリングの様子

カンボジア:シェムリアップ浄水場

日本の支援実施体制・他の支援主体との連携強化

提言では、ODAを呼び水とした民間投資の促進につながる支援や民間機関、NGOとの効果 的な連携、他ドナーとの役割分担などが効果的にODAを実現する上で重要であることが示 唆されました。

「カンボジア国別評価」では、援助の質と量を確保するためには、政府機関と民間企業が連携して、出資・融資・保証を行い、質の高いインフラ整備を行うことが必要との提言がなされました。外務省では、事業の性質等を踏まえた援助の役割分担等を考慮し、効果的な支援となるよう、引き続き民間企業等と協力・連携していきます。

また、「インド国別評価」では、現地NGO・民間企業等の活用や日系企業進出支援を一層促進するため、JICA事務所に必要な人員を配置する必要があるとの提言がなされ、外務省はインドにおけるODA事業の拡大も踏まえ、JICA事務所の追加人員配置の必要性についてJICA本部に検討を依頼しています。

「ウガンダ国別評価」では、民間関係者を加えた拡大ODAタスクフォースを開催し、投資環境、人材育成における課題や、ODA事業との連携の可能性など、様々な切り口で現地日本企業やNGOと意見交換する場をつくるべきとの提言がなされました。これに対しては、在ウガンダ日本国大使館ではこれまでに、年4回開催する邦人向け安全対策連絡協議会の機会をとらえて、経済・経済協力に関する協議の場を設け、日本の経済協力・経済・内政等の情報を共有しています。また、必要に応じてNGOとの意見交換を行っており、引き続き緊密な交流を心掛けていきます。

「最近10年間の日本の対アフリカ支援評価」では、TICADを共催する世界銀行、国連開発計画(UNDP)、アフリカ連合委員会(AUC)等の関係機関から支援や協働を引き出すことができればより一層大きな成果の発現が期待されると提言されました。外務省は、日本は今までもこれら関係機関と連携した対アフリカ支援を行ってきていますが、今後もこのような連携を追求していきます。

ウガンダ:ミシンによる職業訓練の様子

被援助国の人材の発掘・育成及び交流の強化

提言では、ODAの効果を高めるために、被援助国側の人材育成分野への支援の継続・強化や現場における人的交流を活用する強い意識付けの必要性が示唆されました。

「カンボジア国別評価」では、日本への留学経験のあるカンボジア国民は、開発協力や貿易・投資の分野で活躍しており、より強力な二国間関係を構築するためにも、日本への留学機会を拡充すべきとの提言がなされました。外務省は、カンボジア政府の要請を踏まえ、関係機関と協議の上、留学の機会の拡充について検討していきます。

また、「ウガンダ国別評価」では、日本の援助や価値観を理解する人材を政策・実務の両レベルで育成し、積極活用していく必要があり、こうした人材の発掘・育成とともに、二国間の協力事業で活躍する場を意識的に提供するなど、戦略的に取り組むべきことが提言されました。ウガンダではこの提言後に国費留学生の会が発足しました。また、外務省は、アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブを含め帰国留学生やJICA研修員のネットワークも積極的に活用し、ウガンダ政府・関係機関の間に日本の援助方針をよく理解してもらうために、更なるコミュニケーションの強化に努めていくとしています。

広域協力・南南協力の推進

提言では、ODAの選択と集中を行う上で、一定の所得水準があり、近い将来卒業国に移行する見込みのある被援助国に対しては、三角協力(注1)や南南協力(注2)等を強化し、他国への波及効果も考慮に入れた支援効果を高める戦略的な視点が重要であることが示唆されています。

「最近10年間の日本の対アフリカ支援評価」では、複数国にまたがる広域事業や、アフリカ諸国間で開発成果の共有・移転を図る南南協力の推進を、一層強化することが望ましいとの提言がなされました。外務省は、広域協力や南南協力は引き続き実施していくとし、新たな対アフリカ支援政策への盛り込み方については、今後支援政策の策定が進められる段階において検討していくことにしています。

「南部回廊を中心としたメコン地域の連結性の評価」では、各国の得意分野を活かした三角協力等を通じて地域協力を促進することが望ましいとの提言がなされました。外務省は、メコン地域諸国において法や制度といった国作りに貢献する観点から、長期専門家派遣やメコン地域政府関係者の日本での研修といった技術協力を継続・強化するとともに、タイ等の国との三角協力の強化や国際機関との協調、円借款・無償資金協力・技術協力の柔軟な活用を通じて、日本によるメコン地域に対する支援の効果を高めるとの対応策を策定しました。

(注1)ある国の発展のために、日本が他の援助国・援助機関と共同で協力事業を実施すること。

(注2)開発が比較的進んでいる中進途上国が自国における開発経験及び人材などを活用して開発が進んでいない後発途上国に対して実施する協力。

個別事情を踏まえた提言への対応策例

個別事情を踏まえた提言としては、「JICAボランティア事業の評価」があげられます。

ここでは、JICAボランティアが現地において「草の根外交官」としての役割が求められて いることを踏まえ、日本の事情等の必要知識やコミュニケーション能力の向上を図るべきとの提言がなされました。これに対して、JICAでは派遣前訓練のカリキュラム・講義内容を見直したいとしています。また、日系社会ボランティア事業に特化した提言として、日系社会支援の理念に関する研修の強化、ボランティア募集要件の日系人への拡大、派遣国における各種活動への参加促進のほか、日本国民への日系社会ボランティアの知名度向上に努めるべきとの提言がなされました。これに対して、派遣前訓練及び研修を強化、海外日系社会に生まれ育った日本国籍保持者への応募勧奨に取り組む、日系社会を通じた現地社会への貢献を発信・強化、日本国内における広報を強化し知名度向上を図るなどの対応策が策定されました。

カンボジア:アンコール・ワット西参道修復機材整備計画

ブラジル:ブラジルにおける高齢者介護の日系シニアボランティア活動の様子

ウガンダ:ネリカ米栽培普及活動

写真提供:佐藤 浩治/ JICA

インド:下水処理場の工事の様子

写真提供:船尾 修/ JICA

インド:デリーメトロ Kashmere Gate駅

写真提供:久野 真一/ JICA

カンボジア:日本の支援で整備された水道

写真提供:今村 健志朗/ JICA