2 欧州地域情勢

(1)欧州連合(EU)

EUは、総人口約4億4,700万人を擁し、27加盟国から成る政治・経済統合体であり、日本と基本的価値・原則を共有し、日本が地球規模の諸課題に取り組む上で重要なパートナーである。

EUにとって2021年は前年に引き続き、新型コロナ対応が大きな課題となった。新型コロナワクチンについては、EUの執行機関である欧州委員会がEU加盟国分のワクチンを一括調達していたが、製薬会社からの供給が遅れたため、欧州委員会は、1月30日からワクチン輸出透明性・承認メカニズムの適用を開始した。先進国を中心とした自国へのワクチン供給確保の動きが強まる中開始された同メカニズムについてEUは、輸出禁止措置ではなく、EU域外へのワクチン輸出の透明性確保を目的とし、第三国への輸出について加盟国の承認を要求する一時的な制度であり、WTOやG20の下でのEUの国際的なコミットメントと整合的なものであるとの説明を行った。春頃からEU域内でのワクチン供給は安定してきたが、同メカニズムは、3回の延長を経て、12月31日まで実施された。ワクチン供給が安定したことでEU域内でのワクチン接種率は急増し、8月31日、欧州委員会は、域内の成人人口のうちワクチン接種完了者の割合が7割となり、年初に設定した目標を達成したと発表した。一方、EU加盟国ごとのワクチン接種率をみると、東欧諸国を中心に低く、東西間の格差が顕著となった。

ワクチン接種率向上に伴い、5月には加盟国の一部が経済活動の再開に動き始めた。5月20日、EUは、EU域外との国境管理に関する勧告を改訂し、ワクチン接種者の入域を許可する方向性や域外からの渡航を認める第三国に関する基準の緩和などを発表した。

また、欧州の経済復興に向けた動きとして、EUの復興基金「次世代のEU」が、コロナ流行下からの経済回復を支え、よりグリーンで、デジタル、そして強靱(じん)な未来をつくるための政策として打ち出され、2021年1月から執行が開始された。「次世代のEU」の中核を成す復興・強靭化ファシリティ(RRF)については、各加盟国が策定した復興・強靱化計画に対するEUの承認手続きが22か国で終了し、要求された資金の前払い金の送金が開始されている(2022年3月1日時点)。

EUは、新型コロナ対応に取り組む一方で、4月に「インド太平洋における協力のためのEU戦略」を発表し、9月には4月の文書をより具体化した「インド太平洋における協力のためのEU戦略共同コミュニケーション」を発表した。9月の文書では、インド太平洋における中国の軍事力増強、東シナ海・南シナ海や台湾海峡における緊張増加への言及があり、インド太平洋におけるEUの優先分野として、経済、気候変動、海洋ガバナンス、デジタル、連結性、防衛・安全保障、人間の安全保障の七つを挙げ、インド太平洋のパートナーとの協力を進めていくことが表明されており、いずれの分野においても日本は協力を進めていくパートナーとして言及された。また、EUは、7月に、EUの連結性に関する新たな文書「グローバルに連結された欧州」を発表し、12月には、EUの連結性戦略を具体化し、質の高いインフラ整備支援のための「グローバル・ゲートウェイ」を発表した。

日本とEUは、2019年2月に発効した日EU・EPA及び暫定的に適用が開始された日・EU戦略的パートナーシップ協定(SPA)の下で、協力を強化している。2021年5月に、菅総理大臣は、ミシェル欧州理事会議長及びフォン・デア・ライエン欧州委員長と日・EU定期首脳協議(テレビ会議形式)を行った。定期首脳協議では、「自由で開かれたインド太平洋」、気候変動や新型コロナ対策といったグローバルな課題、日・EU関係、地域情勢について意見交換を行い、幅広い分野での日・EUの連携・協力で一致し、共同声明を発表するとともに、気候変動・環境問題については、「日EUグリーン・アライアンス」の立ち上げを決定した。また、茂木外務大臣は、1月のEU外務理事会に日本の外務大臣として初めて出席(オンライン形式)し、「自由で開かれたインド太平洋」に関する日本の考えと取組を説明した。茂木外務大臣はまた、5月のG7外務・開発大臣会合の機会に、英国ロンドンにおいて、ボレルEU外務・安全保障政策上級代表と日・EU外相会談を行い、「自由で開かれたインド太平洋」、グローバルな課題における日・EU協力、地域情勢などについて意見交換を行った。2022年2月、同年前半のEU議長国であるフランスとEUが共催する「インド太平洋閣僚会合」に、林外務大臣が出席(オンライン形式)し、インド太平洋地域の厳しい安全保障環境に言及し、同志国、パートナーとの連携強化が重要であるとのスピーチを行った。

新型コロナの関連では、日本はEU域内からワクチンを輸入してきたが、ワクチン輸出透明性・承認メカニズムの下で、ワクチンは円滑に輸入された。また、EUは、2020年7月1日以降、各加盟国がEU及びシェンゲン域(欧州諸国間での人の移動の自由を保障するシェンゲン協定に基づき域内国境を廃止している領域)外からの入域制限措置緩和の対象とすべき第三国のリストを発表しており、原則2週間ごとに同リストの見直しを行っている。日本は当初このリストに含まれていたが、2021年1月28日に除外され、6月3日に再び記載された一方、9月9日に再び除外されて以降、リストに含まれていない(2022年3月1日時点)。

米国、中国に次ぐ経済規模のEUは、日本の輸入相手の第2位、輸出相手の第3位、対日直接投資残高の第1位など、経済面でも日本の重要なパートナーである。日・EUの経済関係は、2019年に発効した日EU・EPAを基盤として、一層深化している。本EPAの発効後は、協定で定める合同委員会や専門委員会などを通じて協定の適切な運用を行ってきている。2021年2月、合同委員会第2回会合を開催し、日EU・EPAの運用状況につき閣僚間で協議したほか、データの自由な流通に関する規定を日EU・EPAに含める必要性につき再評価すべく、予備的協議を行うことで一致した。各種専門委員会についても、新型コロナの流行はあったが、テレビ会議などを活用して順次開催しており、今後も本協定の着実な実施と、日・EU間の連携を強化することにより、日・EU経済関係の更なる発展を目指していく。

さらに、6月30日、「民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定」(日・EU航空安全協定)が発効した。この協定は、EUとの間で、航空機などの民間航空製品の輸出入に際して行われる検査などの重複を取り除くことにより、航空産業の負担を軽減し、民間航空製品の自由な流通を促進するものである。

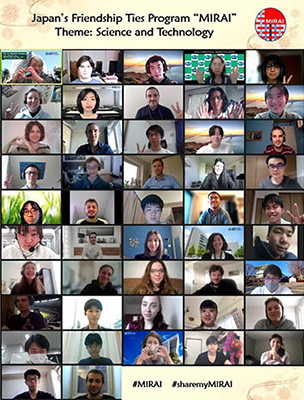

日本と欧州との青年交流事業「MIRAI」では、新型コロナウイルス感染症の影響により参加者が来日できない中、日本の大学との交流やこれまでの参加者を対象としたネットワーキングイベントなどをオンラインで開催し、日欧の若者の交流促進・対日理解の向上に努めています。

・日本の大学生のみなさんとともに過ごした時間はとても有意義で、日本社会や文化に対する彼らの考えがよく分かりました。日本に対する理解と愛情が、より深くなりました。

・日本だけでなく、欧州の国々についても知識を深めることができました。様々な観点から課題について学んだことを論文にしたいと思います。

・19世紀、最も人口の多い都市となっていた江戸が「もったいない」の概念を取り入れ、全ての資源が大切に使われていたことについて、日本人学生と学ぶことは興味深いものでした。

(大学交流に協力)

欧州の学生はイノベーティブな日本の長寿企業やリサイクル都市だった江戸など、日本の伝統に関心を示し、日欧の学生それぞれに得るものがあったようで、事後のアンケートでも9割以上の参加者からプログラムに「満足」との回答がありました。オンラインが国際交流として十分機能すると示せたことは、最大の収穫でした。

MIRAIで初めて日本の文化や社会に触れ、日本の技術発展や社会エチケットの高さに感銘を受けました。その後は日本留学を経て、東京の日系グローバル企業で働いています。MIRAIでのイベントでは、欧州各国からの約100名の参加者を前にプレゼンし、質問に答えるなど、私の経験を共有する貴重な機会になりました。

スペインの大学で日本の文化について研究していた私は、MIRAIでの経験を通じて、日本に住み、研究を深めたいと思うようになりました。夢を叶(かな)え、現在は京都大学の博士課程で研究するとともに日欧大学合同のオンラインセミナーを主催するなど、日欧をつなぐ活動にも取り組んでいます。

私は、就職活動時にMIRAIでの経験をアピールしたことや、MIRAIで培った人とのつながりがきっかけで、国連機関でのインターンやシンクタンクにおけるEU・アジア太平洋関係研究の機会を得ることができました。MIRAI参加後にはSNSでMIRAIの広報活動を行っており、同窓会イベントによりネットワークは大幅に広がりました。今ではインターンなどで出会う同世代の多くにMIRAIへの応募を勧めています。

オンラインによる交流継続は、参加者一人ひとりの日欧関係への思いを知り、お互いの絆(きずな)を深める機会となりました。外務省は、今後も、日欧の明るい未来(MIRAI)につながる取組を続けていきます。

(注1) MIRAI:Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative

(2)英国

新型コロナの再拡大を受け、1月から3月にかけて、英国においては3回目となるロックダウン措置が導入された。一方で、世界に先駆けて2020年末にワクチンを承認し、接種を進め、ジョンソン政権の支持率も一時上昇した。2021年3月以降、政府は段階的に規制緩和を行い、7月には、感染者数増の中で規制の大部分を撤廃して「ウィズ・コロナ」へと舵(かじ)を切った。その上で、ジョンソン政権は、英国の全ての地域の「底上げ」や医療・介護制度改革などの取組を推進している。9月の内閣改造により、トラス前国際貿易相が外相に就任した。

英国のEU離脱に関しては、2020年12月24日に妥結したEU・英国間の貿易協力協定(5月に正式発効)により、英国・EU間の関税が設定される事態は回避された。一方で、北アイルランド議定書の実施や漁業権などをめぐりEUとの関係に課題が残っている。

安全保障面では、英国はインド太平洋地域への関与を強化しており、2021年3月に「安全保障、防衛、開発及び外交政策の統合的見直し」を公表し、その中で日本を「安全保障面を含め、最も緊密な戦略的パートナーの一つ」と位置付けている。日本との関係では、9月に英空母「クイーン・エリザベス」を中心とする空母打撃群が日本に寄港し、各種共同演習が実施された。10月に日英円滑化協定の交渉が開始されるなど、両国間の安保・防衛協力は近年飛躍的に深化している。

日英間では、首脳・外相を始め様々なレベルで対話・交流が活発に行われ、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて日英が協力を促進していくことで一致するとともに、英国が2021年のG7及び国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)の議長国であることも踏まえ、G7の結束や地域情勢、気候変動対策などで緊密に連携した。菅総理大臣は2月及び5月にジョンソン首相と電話会談、6月のG7コーンウォールサミットの際には対面で会談を実施した。岸田総理大臣も10月にジョンソン首相と電話会談、11月のCOP26の際に対面で会談を実施した。

茂木外務大臣は、2月に第4回日英外務・防衛閣僚会合「2+2」をオンラインで開催したほか、ラーブ外務・英連邦・開発相と5月に第9回日英外相戦略対話、6月に日英外相会談、9月に電話会談を実施した。また、5月にトラス国際貿易相と電話会談を実施し、9月に同氏が外務・英連邦・開発相に就任した直後にも電話会談を実施した。さらに、同月の国連総会の際には対面で会談を実施した。林外務大臣は、12月のG7外相会合の際にトラス外相と対面会談を行った。

文化面では、ラグビーワールドカップ2019と2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の二つの大型スポーツ行事を橋渡しする「日英文化季間」について、新型コロナの流行により多くの事業が延期されたことを受けて、英国における「日本文化季間」は2021年まで延長され、1年を通してオンラインを中心に様々な関連行事が実施された。

(3)フランス

新型コロナへの対応により上昇したマクロン大統領の支持率は、2021年も40%前後と比較的高い水準を維持した。フランスでは、年初から感染が再拡大し、全土での外出禁止令など厳しい措置が採られたが、ワクチン接種により感染が落ち着いた2021年6月以降、規制の緩和が進んだ。2020年9月に発表された1,000億ユーロ規模の経済復興計画とともに、マクロン政権は、新型コロナに対応しながら傷ついた経済の再生に取り組んでいる。マクロン大統領は、2022年4月の大統領選挙を控え、年金改革を実質的に先送りしつつ、11月に行ったテレビ演説で、新型コロナ対策、原発新設を含むエネルギー政策、自国の技術力・生産力確保のための投資強化計画の立上げなどを発表した。

外政面では、EUのインド太平洋戦略の策定を主導するなど、インド太平洋への関与を促進した。日本との間でも、5月の練習艦隊「ジャンヌ・ダルク」は日仏米豪印の共同訓練を行うとともに、日本寄港時に日本国内における日仏の陸軍種間の初めての共同訓練が行われるなど、インド太平洋における安保・防衛協力が一層強化された。

また、日仏間で首脳・外相を始め様々なレベルで対話が行われた。5月、茂木外務大臣はル・ドリアン欧州・外務相と会談し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力の具体化に取り組んでいくことを確認した。6月、菅総理大臣はG7首脳会合の際にマクロン大統領と会談し、2021年の東京及び2024年のパリ双方の夏期オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向け連携していくことを確認した。7月、菅総理大臣は、2020年東京オリンピック競技大会開会式に出席するため主要国首脳として唯一訪日したマクロン大統領と首脳会談及び昼食会を実施し、インド太平洋における二国間協力の推進を確認するとともに、気候変動、生物多様性及びアフリカの開発などのグローバルな課題に関する協力について意見交換を行った。9月、茂木外務大臣は訪問中のニューヨークでル・ドリアン欧州・外務相と会談し、インド太平洋地域における協力の継続を確認した。11月、岸田総理大臣はマクロン大統領と電話会談を行い、両国間の安全保障・防衛協力が飛躍的に深化していることを歓迎し、緊密に連携していくことで一致した。また、同月、林外務大臣はル・ドリアン欧州・外務相と電話会談、12月のG7外相会合の際に対面会談を行い、インド太平洋における日仏の連携を一層強化することで一致した。

(4)ドイツ

9月26日に行われた連邦議会選挙は、同選挙への不出馬を表明していたメルケル首相の後任を決める選挙として、大きな注目を集めた。2020年までは、メルケル首相のリーダーシップの下、政府の新型コロナ対応が評価され、キリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)が支持率を高めていたが、2021年に入ってから、CDUの首相候補であるラシェット党首がドイツ西部の洪水対応で、また、緑の党の首相候補であるベアボック共同党首が経歴の不実記載などのスキャンダルで失点する中、社会民主党(SPD)のショルツ候補が支持率を伸ばした。結果として、SPDが第一党(25.7%、前回比プラス5.2%)、CDU/CSUが第二党となるも結党以来最低の得票率(24.1%、前回比マイナス8.8%)、緑の党が第三党(14.8%、前回比プラス5.9%)となった。選挙後に各党の間で連立交渉が続けられていたが、11月24日にSPD、緑の党、自由民主党(FDP)の三党が連立協定に合意し、12月8日に、前政権で副大臣兼財務相を務めたショルツ氏を首相とする新政権(いわゆる「信号連立」)が発足した。2005年から16年にわたり政権を率いてきたメルケル首相の退任後の政権運営の行方が注目される。

日本との関係では、日独交流160周年を迎えた2021年、対面や電話会談の形で、首脳会談と外相会談を実施するなど、ハイレベルな交流を継続した。また、3月には日独情報保護協定が署名され、4月には初となる日独外務・防衛閣僚会合(「2+2」)がオンライン形式で実施されたほか、11月には、2020年9月に策定された「インド太平洋ガイドライン」に基づきインド太平洋地域に派遣されたドイツ海軍フリゲート「バイエルン」の日本寄港や共同訓練が実現するなど、安全保障分野を中心に、日独関係が強化されてきている。

(5)イタリア

1月、欧州安定メカニズムや欧州復興基金をめぐる対立によって連立与党の一角が離脱し、上下両院でコンテ政権に対する信任投票が行われた。両院において可決されたものの、上院では絶対多数の賛成を得られなかったことから、コンテ首相は辞意を表明した。マッタレッラ大統領は、緊急事態に対処するため非政党内閣に信任を与えるよう全政党に呼びかけ、2月、ドラギ前欧州中央銀行総裁を首相とする左右超党派の大連立政権が発足した。政権の優先事項であるワクチン接種の推進と欧州復興基金の活用に関して具体的な成果を出していることから、ドラギ首相は高い支持率を得ている。

新型コロナについては、2020年11月後半以降、減少傾向にあった新規感染者数が2月後半に増加に転じたが、3月後半にピークを迎えた後はワクチン接種の進行とともに再び減少に転じた。4月後半以降、劇場やジムなどの施設利用における制限が順次緩和され、6月後半にはイタリア全土で制限措置が撤廃された。ワクチン接種が急速に進んだことにより、国民の大多数が2回目接種を終え、政府は3回目接種に向けた取組を実施している。10月には、全ての労働者にワクチン接種証明書などの所持、雇用主に所持の確認を義務付ける措置が施行されたが、措置に対するデモが発生し、一部の暴徒化した者と警察との衝突も起きている。

日本との関係では、3月、菅総理大臣はドラギ首相と電話会談を行い、G20議長国を務めるイタリアとの連携を確認した。茂木外務大臣は、5月のG7外務・開発大臣会合、6月のG20外相及び開発大臣関連会合の際に、ディ・マイオ外務・国際協力相と会談を実施し、新型コロナの流行からの回復、気候変動などの地球規模課題への対応における協力、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた連携の強化を確認した。林外務大臣も、12月のG7外相会合の際にディ・マイオ外相と会談した。

(6)スペイン

2020年1月に発足した第二期サンチェス政権は、少数連立与党が閣外の各党との協力の下で政権運営を行っている。政府は、高いワクチン接種率を実現しているほか、EUから分配される復興基金を活用し、新型コロナの収束後も見据えた経済対策に注力しており、感染拡大以降も一定の支持率を維持している。

日本との関係では、2018年に両国の首脳間で合意した戦略的パートナーシップの下、政治・経済・文化を始めとする各分野での二国間関係を強化しつつ、国際場裡(り)で緊密に連携している。3月に、両国の相互理解の促進、協力関係強化を目的とする日・スペイン・シンポジウムの中間会合がオンライン形式で開催され、12月もハイブリッド形式で会合が開催された。また、5月に日・スペイン新租税条約が発効し、6月には第3回日・スペイン科学技術協力合同委員会が開催されるなど、経済や科学技術を始めとする分野で、官民双方で協力が進められた。

(7)ポーランド

2015年に発足した、与党「法と正義(PiS)」を中核とする連立政権は、好調な経済と手厚い福祉政策を背景に比較的安定した政権運営を継続。新型コロナの影響で、モラヴィエツキ政権への支持率は一時低下したが、他の欧州諸国に比べて経済的影響は限定的であり、経済回復と共に政権支持率も回復傾向にある。

日本との関係では、5月に茂木外務大臣がポーランドを訪問し、ラウ外相と外相会談を行うとともに、戦略的パートナーシップに関する行動計画(2021年から2025年)への署名を通じ、政治・経済・文化などの様々な分野における協力強化の方針を確認した。また、ポーランド議長国下での第7回「V4+日本」外相会合が開催され、「自由で開かれたインド太平洋」や西バルカン支援において、V4との協力を進めていくことで一致した。さらに、7月には2020年東京オリンピック競技大会開会式の機会にドゥダ大統領が訪日し、菅総理大臣との首脳会談では、「自由で開かれたインド太平洋」やポーランドが主導する「三海域イニシアティブ」についても意見交換が行われ、両首脳は両国の戦略的パートナーシップを一層深化させていくことで一致した。

(8)ウクライナ

2014年以降不安定な情勢が継続していたウクライナ東部情勢は、2020年7月の停戦合意以降は比較的平穏だったものの、2021年2月頃から再度悪化傾向が見られるようになった。4月前半にはウクライナ東部国境周辺を中心としたロシア軍増強への懸念が高まったが、4月後半、ロシアは部隊に対して本来の駐屯地への帰還を命令し、情勢は小康状態になったかに見えた。しかし、10月後半以降、ウクライナ国境周辺におけるロシア軍増強が再度確認され、12月のG7外務・開発大臣会合において、ロシアに緊張を緩和し外交チャネルでの対話を追求するよう求める声明が発出された。12月には2回の米露首脳テレビ(電話)会談が実施されるなど、外交努力が続けられたが、2021年中に改善の兆しは見られなかった。

2022年を迎えると情勢は一層緊迫化した。ウクライナ国境周辺地域を中心にロシア軍が更に増強される中、2月19日に行われたG7外相会合を始め、緊張緩和に向けた外交交渉が各国間で続けられてきたが、2月24日、プーチン大統領はウクライナ政府による「ジェノサイドに晒(さら)されてきた人々の保護」を目的とすると主張し、ウクライナにおける「非軍事化」「非ナチ化」を追求するとして、「特別軍事作戦」の開始を発表し、ロシアによる侵略が開始された。同日、日本は最も強い言葉でこれを非難する外務大臣談話を発出し、G7首脳テレビ会議ではロシアによるウクライナ侵略を最も強い言葉で非難するG7首脳声明が発出された。さらに25日には、林外務大臣はクレーバ外相と電話会談を行い、少なくとも1億ドル規模の借款によるウクライナ支援を緊急に供与する用意があることを伝達するとともに、対露制裁措置を速やかに実施すると述べた。2月28日、岸田総理大臣は、ゼレンスキー大統領と電話会談を行い、更なる対露制裁措置を講じていくと伝達するとともに、既に表明した借款に加え、ウクライナ及び周辺国で国難に直面するウクライナの人々に対して、1億ドルの緊急人道支援を行うことを伝達し、これらの日本の取組に対し、ゼレンスキー大統領から高い評価と深い感謝の意が表明された。

2月28日、ベラルーシ南東部のウクライナ国境付近のゴメリ州でウクライナとロシア間の第1回協議が行われたが、ロシア側はウクライナの非軍事化を前提とした中立国としての地位の確定やクリミアのロシアへの帰属の承認などを要求しており、交渉の行方は予断を許さない。

今回のロシアによるウクライナ侵略は、力による一方的な現状変更の試みであり、欧州のみならずアジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす暴挙、かつ、明白な国際法違反であり、断じて許容できるものではない。日本自身の安全保障にも関わる事案であり、日本は国際秩序を守り抜くため、ウクライナと連帯し、G7を始めとする国際社会と結束して行動していく。

(2022年2月24日、東京 写真提供:内閣広報室)