第二次外相時代

幣原外交終焉の時

〔展示史料〕

15.日華関税協定(1930年5月6日)(調印書)

16.幣原外務大臣より浜口内閣総理大臣宛亜一495号(1930年10月27日)

17.浜口内閣総理大臣より幣原外務大臣宛内閣外甲83号(1930年10月31日)

18.幣原外務大臣より在上海重光公使宛電報第372号(1931年9月21日)

19.幣原外務大臣より在パリ沢田連盟事務局長宛電報第194号(1931年11月15日)

20.幣原外務大臣より在パリ沢田連盟事務局長宛電報第217号(1931年11月20日)

〔解説〕

【展示史料15】

【日華関税協定】

1930年(昭和5年)1月の金解禁と、2月に予定された中国側国定税率の導入を控えた浜口内閣にとって、中国との通商関係の調整は緊喫な外交課題となっていました。

そもそも中国の関税自主権については北京特別関税会議において原則的に承認されており、中国政情の混乱から北京特別関税会議の休会を経て、国民政府による北伐完成後には、アメリカ、ドイツ、イギリスなどが次々とこれを承認していたことから、日中間の交渉が懸案として残されていました。以上のような理由から、幣原は重光葵在上海総領事に臨時代理公使を兼任させて、日中間の関税協定交渉に当たらせることとし、1930年1月以降、中国政府との間で協議が再開されました。

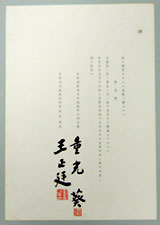

交渉は、重光と宋子文財政部長との間で進められ、同年5月6日に重光臨時代理公使と王正廷外交部長の署名により「日華関税協定」が調印されました【展示史料15】。本協定により日本は、主要輸出品(綿製品、水産物など)については3年間協定税率の拘束をかけるなどの条件を付したうえで、中国の関税自主権を認めることとなりました。

【展示史料17】

【中国の呼称変更】

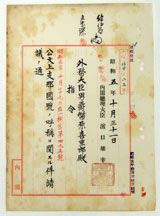

日本政府は当時、条約や国書を除いて中国を「支那」と呼称するとの閣議決定(1913年6月)に基づき、中国に対する呼称として通例、「支那」を使用していました。

しかし、中国側は侮蔑的なニュアンスの強い「支那」との呼称を好まず、「中華民国」を用いるよう求める意見が強まっていました。たとえば、1930年(昭和5年)5月、国民政府文書局長の楊煕績は、日本が関税協定の条文中に「支那」を使用した事を批判し、「今後日本側カ重ネテ斯ノ如キ無礼ノ字句ヲ使用スルトキハ我方ハ之ヲ返附スルト共ニ厳シク詰責シ以テ国家ヲ辱シメサルコトヲ期スヘシ」と論じていました。

こうした中国官民の感情に配慮して、1930年(昭和5年)10月、浜口内閣は常則として「中華民国」との呼称を用いる旨を決定しました【展示史料16、17】。

【満州事変】

このような施策の下、田中外交の下で悪化した中国との関係改善を目指す幣原外交にとって、最大の難問として残っていたのが満州問題でした。当時、中国政府は急進的な「革命外交」(不平等条約の破棄、利権回収の実現)を推し進めており、小幡公使へのアグレマン拒否など諸々の対日強硬策をとったほか、日本が満州に有していた旅順・大連の租借権や満鉄なども利権回収の対象とされていました。他方、日本側では関東軍を中心として、満州における日本の各種権益は武力をもっても死守すべきとする議論が高まっていました。

こうした状況において、1931年9月18日に満州事変が勃発しました。事変勃発直後に「今次ノ事件ハ全ク軍部ノ計画的行動ニ出テタルモノト想像セラル」との報告電に接していた幣原は、閣議において陸軍に対し事態の不拡大を強く求める(9月19日の閣議において事件不拡大を決定)とともに、重光公使と宋子文財政部長による日中直接交渉による事態打開に期待を寄せていました【展示史料18】。しかしながら、軍部は、10月8日の錦州爆撃、11月18日のチチハル占領など不拡大方針を無視して軍事行動を拡大し、中国も日本との直接交渉ではなく国際連盟での討議を追求するなど、幣原は次第に窮地に追い込まれました。

こうしたなか幣原は、撤兵は日本の自主的な認定によって行うと決断し【展示史料19】、また、中国全般の状況を調査するとの条件付きで国際連盟が派遣する調査委員会の受入れを決定するなど【展示史料20】、軍部の強硬論と国際的な対日批判の間でなんとか事態の妥結を図ろうと努めました。しかしこの間、国内では幣原外交に対する批判が噴出しました。結局、満州事変を契機とする混乱が原因となって若槻内閣は総辞職し、12月13日に犬養毅内閣が成立、幣原も外相の座を去り、ここに幣原外交は終焉を迎えました。