第二次外相時代

協調と強硬の狭間

〔展示史料〕

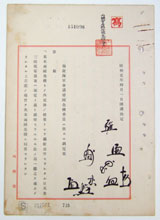

14.閣議決定「倫敦海軍会議帝国全権委員ニ対スル訓電案」(1930年4月1日)

〔解説〕

【展示史料14】

日米英3カ国はワシントン会議において、主力艦の保有量制限と10年間の主力艦製造休止を決定しましたが、その後、各国が補助艦の建設を増加させたことから、その制限を目的として1930年(昭和5年)1月21日に、ロンドン海軍軍縮会議が開催されました。

日本側は当初、「攻撃には不十分、防御には十分」な数量を保持するためとして、対米7割の原則的要求(ただし比率数字は明示せず)を掲げていました。しかし、ロンドンでのアメリカとの協議の結果、日本が重視していた大型巡洋艦の対米比率は6割2厘に止まったものの、巡洋艦、駆逐艦、潜水艦を合計した総トン数の総括的な対米比率を6割9分7厘5毛とするなどの日米妥協案が成立し、会議全権は4名連名で妥協案受入れを政府に請訓しました。この妥協案に海軍軍令部は軍事的見地から反対しましたが、浜口雄幸首相は大局的見地から受け入れを決意し、4月1日に日米妥協案を基礎とする訓電案を閣議決定しました【展示史料14】。その結果、同月22日に「1930年ロンドン海軍条約」が成立しました。

しかしその後、本条約の批准をめぐって日本国内では、軍令部の反対を無視して政府が兵力量を決定したのは天皇の統帥権を干犯するものであるとの議論(いわゆる「統帥権干犯問題」)が高まりました。とりわけ、条約批准前の枢密院での審査では、伊東巳代治顧問官を筆頭に枢密院側が統帥権干犯を問題として政府を厳しく追及しました。浜口首相や幣原外相が妥協することなく正面からこれを論駁した結果、枢密院側は態度を軟化させ、10月2日に本条約は批准されましたが、この海軍軍縮問題は幣原外交に対する批判や不満を表出させることになりました。当時の新聞報道は、「国際協調といふも実体は追随外交」との見出しを付けたうえで、「幣原外交の無能さにはぼう然たらざるを得ない」とする枢密院顧問官の意見を紹介しています。また、11月14日には、海軍軍縮条約に不満を持つ青年に浜口首相が狙撃されるという事件が起き、幣原が臨時内閣総理大臣に就任しましたが、ロンドン海軍条約に関する幣原の議会発言が失言問題として議会の混乱を招くなど、幣原外交に対する風当たりはいっそう強まっていました。