第一次外相時代

ワシントン体制の基盤拡充

〔展示史料〕

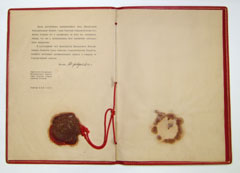

10.日ソ基本条約(1925年1月20日)(批准書)

〔解説〕

日英米3カ国の連携を軸とするワシントン体制において、一つの不安定要因は、1917年(大正6年)にロシア革命を経て成立したソ連の存在でした。ソ連は、四国条約を「ソヴィエト、極東の諸国の民族解放運動に対して向けられた帝国主義国家の共同謀議」と非難しており、また、1923年(大正12年)1月の孫文・ヨッフェ共同宣言(中国国民党と中国共産党の合作に関する中ソ間の合意)や、1924年(大正13年)5月の中ソ国交回復(帝政ロシアが結んだ権益や治外法権などを破棄し、平等な国交関係を規定)など、中国ナショナリズムとの連携によってワシントン体制へ挑戦する姿勢を明らかにしていました。

他方でソ連は、イギリスなど欧州諸国との関係改善を進めるなど徐々に政治的・経済的基盤を固めており、日本にとってもその存在は無視し得ないものとなっていました。そのため、日本政府は幣原が外相に就任する以前からソ連との国交樹立に向けた交渉を進めていましたが、サハリンからの撤兵、北サハリンの石油資源・北洋漁業などの利権問題、日本が帝政ロシアと結んだ条約の存続、宣伝禁止問題、ニコラエフスク事件への謝罪など山積する難問を前に交渉は難航しました。

こうしたなか外相に就任した幣原は、ソ連との交渉に従事していた芳沢謙吉駐華公使を一度帰朝させて事情聴取すると共に、幣原自らが英語で条約名や重要条項を起草したといわれる新たな訓令を授けて交渉継続を指示しました。結果、1924年5月以降61回にも及んだ正式会議を経て、「日ソ基本条約」【展示史料10】は、翌年1月20日に調印、同年2月25日に批准されました。これにより、ロシア革命から7年以上を経過して、ようやく日ソ間に正常な国交が結ばれ、懸案となっていたサハリンからの撤兵も実現しました。

【展示史料10】

本条約締結の理由について幣原は、条約批准のための枢密院での討議において、(1)目下のところソヴィエト政府の地位が相当確実であること、(2)両国間には特殊関係があることの2点を挙げています。このことは、幣原外交にとってソ連との国交樹立が、利権の確保という実利的な側面に加えて、革命の混乱を超えて安定的な国家運営を始めたソ連を国際社会の一員として取り込むことを目指したものであり、さらに言えば、ワシントン体制の不安定要因であったソ連との関係を平常化することにより、ワシントン体制の基盤拡充を図ろうとするものであったことを示しています。