第一次外相時代

中国安定化の模索

〔展示史料〕

4.閣議決定(1924年9月12日)

5.幣原外務大臣より在中国芳沢公使宛電報第361号(1925年6月29日)

6.幣原外務大臣より加藤内閣総理大臣宛閣議請議(1925年10月10日)

7.日置全権演説(1925年10月26日)草稿(作成日不明)

8.幣原外務大臣より在奉天吉田総領事宛電報第102号(1925年12月15日)

9.幣原外務大臣より在英国松井大使宛電報第31号(1927年2月3日)

〔解説〕

【第二次奉直戦争】

幣原外相期を通じて最大の懸案となったのが、中国問題でした。安定した中国との共存共栄を目指した幣原は、ワシントン体制の維持を基調に、中国に対して一貫して「内政不干渉」の立場を堅持しました。当時中国は軍閥間の内戦により混乱しており、特に呉佩孚が率いる直隷派の武力統一政策に対して、奉天派の張作霖が強く反発し、両者の関係は険悪な状態となっていました。1922年(大正11年)3月に両者は衝突し、その結果、奉天軍は関外へ後退しました(第一次奉直戦争)。

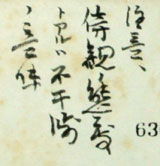

【展示史料4】(欄外記入部分)

1924年(大正13年)9月、江蘇省軍閥の齊燮元と浙江省軍閥の盧永祥との争い(江浙戦争)が勃発したことを契機に、第二次奉直戦争が勃発しました。奉天派と直隷派は日本の態度が決め手になると考えそれぞれ活発な働きかけを行いましたが、9月12日の閣議において日本政府は、「差当リ傍観ノ態度ヲ執」ることを決定しました【展示史料4】。展示史料の欄外には、「注意、傍観ノ態度トアルハ不干渉ノ意味」との書込みがあり(右図)、政府の方針として当初より不干渉の立場を決定していたことがわかります。この内政不干渉の方針は、同22日に出淵勝次亜細亜局長の談話として内外に示されました。

その後、事態は10月23日、直隷派の将軍馮玉祥が挙行したクーデタにより急変し、呉佩孚は逃亡、日本の満州権益は保持され、軍部を中心に政府内で検討されていた日本軍派兵による内戦への干渉は回避されました。幣原は、情勢が緊迫する中で開かれた閣議において不干渉政策を貫徹するために辞表まで用意していたと後に回想していますが、馮玉祥のクーデタの背後には土肥原賢二中佐ら関東軍の画策により工作資金が張作霖から馮に渡ったことがありました。この経緯について当時の宇垣一成陸軍大臣は、「…奉直戦の際に於ける無為無能策が成功したるが如き観丈けを知りて張の戦勝、馮の寝返りが何処に原因して居るかをも知らずして得意がりて居る彼等〔注・外務省〕の態度は憐むべく且笑止の至りである」と外務省の姿勢を批判しています。

このように第二次奉直戦争は、外務省の不干渉政策と軍出先機関の暗躍の二重外交が明確にあらわれた事例でもありました。

【五・三〇事件】

中国では1924年1月の国共合作以降、軍閥政府反対・不平等条約廃棄の国民運動が盛りあがりをみせ、労働運動も激化していました。

1925年(大正14年)に入ると上海や青島の日系工場でストライキが発生し、日本人監督が労働者を殺傷するなどの事件が起こったため、5月30日、これに抗議するデモが上海の共同租界にて行われました。その際イギリス官憲はデモ隊に発砲し多数の死傷者が出る結果となり、6月からは全国の主要都市で大規模なストライキと示威行動および外貨排斥が行われました。こうした状況に対して北京政府をはじめ国民党や共産党など中国側は、不平等条約が事件の原因であるとしてその是正を日、米、英、仏、伊、蘭各国で構成されていた駐華公使団に提起しました。

中国国内の世論は弾圧を主導したイギリスに最も批判的であり、運動の矛先をイギリスに向けようとする動きが日中両国でみられましたが、幣原は芳沢謙吉駐華公使に対して「軽々シク日英離間運動ニ引込マルルカ如キコト」がないよう訓令しました。さらに6月29日には、「利害最深ク且実力アル日英米三国協力」を基調として、警察責任者の処分や犠牲者への救恤による事件の解決を優先し、直接関係のない条約改正は審議すべきではないという基本方針を伝えました【展示史料5】。

しかし、その後駐華公使団による交渉は進展せず、結局8月に日本の駐上海総領事と北京政府の交渉員との間で妥協が成立し、イギリスを除く各国がこれを歓迎したことにより事態は収拾に向うこととなりました。

【北京関税特別会議】

五・三〇事件を契機に高揚した国内のナショナリズムを背景に、北京政府は不平等条約の改正を求める「修約外交」に乗り出しました。その主要舞台となったのが、北京関税特別会議です。

この会議は、ワシントン会議で調印された「中国の関税に関する条約」(1922年2月6日調印)に基くもので、批准が遅れていたフランスが1925年8月にようやく同条約を批准したことにより、同年10月26日から翌年7月3日まで北京で開催されました。参加国は、日本、中国、イギリス、アメリカ、フランスなど計13カ国で、日本側全権は日置益大使と芳沢駐華公使が務めました。

会議の主要目的は、中国政府の歳入を増加させるため、中国関税率の改定とこれに関連する事項の取り決めをなすことにありましたが、中国側は関税自主権の回復問題を議題に加えていました。こうした状況のもと、中国の関税引き上げによる対中貿易への悪影響を危惧する日本政府は、10月13日、中国側の要望に対して「及フ限リ同情ノ態度ヲ以テ之ヲ迎ヘ」ることを閣議決定しました【展示史料6】。すなわち、日本としては率先して中国の関税自主権回復の要望を承認することで中国側の好感を取りつけ、国定税率とともに互恵税率協定を結ぶか、または差等税率を採用させることで税率問題に対処する方針で臨むこととしたのです。

【展示史料7】

こうした方針を受けて開会式における演説の中で日置全権は、中国側の関税自主権回復の要望に対して「極メテ友誼的考慮ヲ加フルニ十分ノ用意アルコトヲ声明」しました。この演説については、幣原自身が作成した英文草稿が残っています【展示史料7】。幣原は外務省の中でも特に英語力に優れており、外交文書や演説の草稿は全て英語で書き上げたといわれています。なお、この演説草稿の中に上記声明部分は含まれていませんでしたが、これは草案修正の過程で幣原の信任が厚く日本全権団の事務総長を務めていた佐分利貞男が書き加えたものとされています。

会議は、英米が先決問題として釐金(地方政府の課す通行税)廃止を主張するなど参加国間の調整に困難が伴いましたが、日本の斡旋もあり、11月19日、列国側は中国の関税自主権回復の原則を承認し、同時に中国側は1929年(昭和4年)1月1日をもって釐金を廃止することを宣言して一応の解決をみることとなりました。ただし、この決議の趣旨は、他の事項とともに、後に調印されるべき条約の中で採用されることとしており、その後の協議において関係列国の間に意見の一致をみないまま、内乱により段祺瑞政権が崩壊し北京が無政府状態となったため、この会議は7月3日をもって無期休会となりました。

【郭松齢事件】

第二次奉直戦争後、勢力を取り戻した奉天派は東三省だけでなく関内にも影響力を持つようになりましたが、1925年11月、張学良の教育にあたるなど同派内で実力を蓄えつつあった将軍郭松齢が張作霖に対して反乱を起こしました。

事件発生後、領事館、満鉄、関東軍など日本の出先機関はほぼ一致して、張作霖を援助することにより満州の現状維持を図るよう意見具申を行いました。すなわち、郭の満州支配は赤化の脅威と国民党の進出をもたらし、その結果満州における日本の特殊権益が動揺することを警戒したのです。

他方、外務省及び参謀本部・陸軍省などの中央政府は当初、中国ナショナリズムへの刺激を恐れてあくまで不干渉の方針を採ることを確認しました。しかし、次第に郭軍が優勢な状況になると、張・郭両軍に対して白川義則関東軍司令官の名で二度にわたって両軍に対して警告を発するとともに、15日には出兵が閣議決定され、本土及び朝鮮半島の部隊約3500名が奉天に向うこととなりました。幣原は、在奉天の吉田茂総領事に対し、派兵はあくまで軍隊の「補充」を目的したものであり、「絶対不干渉厳正中立ノ態度」に何等変更がない旨を伝えましたが【展示史料8】、実際には軍事力による干渉という性格を帯びるものでした。当時の新聞報道においてもこれが対満州政策の「一転」であると報じられ、加藤内閣に対立していた政友会は「それ見た事か」と政府の対中政策を批判したと伝えられています。

結局、日本の介入と関東軍や張作霖の日本人軍事顧問による諸種の援助によって郭軍は劣勢に陥り、張軍の攻勢の前に敗れた郭夫妻は、12月25日、張軍によって射殺され、事件は収束しました。

【北伐進展に伴う租界への影響】

各地で軍閥が割拠し内乱が頻発する状況に対して、1926年(大正15年)7月、蒋介石総司令が率いる国民革命軍は全国統一と中国共産党に対する指導権確立を目指して、広東から北伐を開始しました。北伐軍は、同年8月には長沙を、10月には武漢を陥れ、翌27年(昭和2年)3月には上海、南京を占領するに至りました。その後内紛により北伐は一時中断されましたが、1928年(昭和3年)4月に再開し、6月には北京を陥れ、同年12月に張学良が国民党に忠誠を誓ったことにより、中国は国民党によって一応の統一を見ることになります。

他方、北伐は反帝国主義・反軍閥の性格を帯びる革命運動でもあったため、その過程においては日本をはじめとする列国との間に対立を引き起こしました。

1927年1月、革命軍の進出を背景に生じた中国民衆による漢口・九江の英租界の回収に際してイギリスは日本政府に対して派兵要請を行いましたが、幣原は内政不干渉の立場からこれを拒絶しました。さらに、単独派兵を決定したイギリスに対して幣原は、2月2日、イギリスのティリー駐日大使と会談し、英陸軍の上海上陸はかえって事態を悪化させるおそれがあるので、派遣部隊を当分香港にとどめて形勢を見ることとし、出兵は純然たる予防措置でただちに上海に集中する意志のないことを中国側に対して表明してはどうかとの意見を述べました【展示史料9】。

また、同年3月に起こった南京事件の処理においても幣原は、派兵を差し控えるとともに、蒋介石を援助して自ら治安維持にあたらせる方針を採りました。国内では、こうした幣原の対応を「軟弱外交」であるとして激しく非難しましたが、幣原は方針を曲げることなく関係列国を主導して事件解決にあたりました。しかし、4月に漢口で日本人水兵と中国民衆との間に衝突が発生し(漢口事件)、内外から幣原外交に対する批判が高まる中、おりからの金融恐慌の発生により、4月20日、若槻礼次郎内閣は倒れ、幣原は野に下ることになります。