ワシントン会議全権時代

新時代の外交機軸の探求

〔展示史料〕

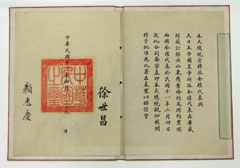

1.四国条約(1921年12月13日)(認証謄本)

2.山東懸案解決条約(1922年2月4日)(批准書)

〔解説〕

1921年(大正10年)11月12日から翌年2月6日まで、アメリカ・ワシントンを舞台として、アジア太平洋の諸問題や海軍軍縮問題を討議するための国際会議(ワシントン会議)が開催されました。ここで結ばれた「海軍軍備制限に関する条約」(米英日間の主力艦総トン数の保有比率を5:5:3とする)や「中国に関する九国条約」(中国の主権、独立および領土的・行政的保全の尊重、門戸開放や機会均等を規定)、「太平洋方面に於ける島嶼たる属地及島嶼たる領地に関する四国条約」(四国条約)など一連の国際取り決めは、第一次世界大戦後のアジア太平洋地域における国際関係を規定した「ワシントン体制」の基盤となりました。

会議開催当時、駐米大使であった幣原喜重郎は、全権としてこの「ワシントン体制」の構築に深く関与しました。とりわけ幣原が心血を注いで取り組んだのが、太平洋問題(四国条約)と中国問題でした。

【展示史料1】

四国条約【展示史料1】は、太平洋における諸島の属地・領地について、日本・イギリス・アメリカ・フランスの4カ国が権利の相互尊重、共同会議による紛争の解決や侵略に対する措置の協議などにより、太平洋の現状維持をはかろうとするものでした。

そもそも、この条約が検討された発端は、日英間で懸案となっていた日英同盟更新問題を処理するためでした。イギリスは当初、日英同盟の内容を実質的には変更せずに、アメリカを加えた「日英米三国協商」を提唱しましたが、これに対して幣原は、イギリス提案から軍事色を取り払い、何か問題が起きた際には関係国間で互いに協議するという試案を英米両国に提示しました。この「幣原試案」をもとに日本・イギリス・アメリカ・フランスの4カ国で協議が進められ、1921年12月13日に4カ国代表が本条約に調印、日英同盟はこれに吸収される形で解消されました。四国条約について、当時の新聞は、「太平洋の平和維持の基礎となるべきもの」であり、「悲観されつゝあった我が国の孤立に陥る事を救はれ、又しても危険視された日米関係の不安を除き去り茲に四国協同して世界の平和と人類の幸福の為に尽くす事となったのは、啻(ただ)に我が国の喜びのみではない」と、大きな歓迎を示しています。

四国条約と並んで、幣原は山東諸問題に関する交渉においても重要な役割を果たしました。第一次世界大戦中、ドイツが権益を有していた山東省を軍事占領した日本は、いわゆる「対華21カ条要求」の一部として、中国に対し、権益処分に関する日独間の取り決めを承認することを約束させるとともに、日本がドイツから引き継いだ権益を日本に有利な形で中国へ還付することを承認させていました。しかしその後、中国は日独間の山東省権益引渡しを規定したヴェルサイユ講和条約の調印を拒否するなど本問題に強い反発を示したことから、ワシントン会議と並行する形で開催された日中間の直接交渉で問題解決が図られることとなりました。

日本側は当初、埴原正直全権が中心となって交渉に臨みましたが、山東鉄道の処理などをめぐる中国側の厳しい態度を前に交渉は難航しました。こうした事態を憂慮した幣原は、途中から本件交渉にも参画し、会議の決裂を回避するために独自の妥協案を提示するなどして交渉の妥結を模索しました。かくして、36回にも及ぶ交渉の末、2月4日に山東懸案解決条約【展示史料2】が調印されました。幣原は後に、本条約締結により、かつてないほどアメリカの各方面から感謝の辞を浴び、また、ともに条約起草にあたった中国の王寵恵とはその後深い親交を結ぶことができたと述べています。

ちなみに、ワシントン会議の最中、幣原は親しい友人から「可哀そうに、貴様は死ぬぞ」と心配されるほど体調を崩しており、病身を駆り立てて厳しい交渉に臨んでいたといわれています。

【展示史料2】