外交史料 Q&A

昭和戦前期

1920年代(昭和元年~4年頃)

吉田茂が奉天総領事として行った領事活動に関する記録はありますか。

Answer

日常の一般的領事業務を示すような記録はありませんが、奉天で行われた領事会議に関する文書が、外務省記録「領事会議関係一件 在満領事会議」の中にあります。

済南事件について教えてください。

Answer

北方軍閥打倒運動(北伐)により蒋介石率いる国民革命軍が北上してくると、日本政府はこれに対し、1927年(昭和2年)から翌1928年(昭和3年)にかけて、居留民保護の名目で三度にわたる山東出兵を行いました。特に、第二次出兵をきっかけとする両軍の武力衝突は「済南事件」として知られています。済南事件については、外務省記録「済南事件」をはじめ、50冊に及ぶ関係記録があり、その多くはアジア歴史資料センターのホームページでも御覧いただけます。また『日本外交文書』(昭和期I第一部第二巻・第三巻)にも、事件の経過と解決交渉の史料が採録されています。

第二次山東出兵において、日本軍(陸軍第六師団)先遣部隊が済南に入った一週間後、蒋介石の国民革命軍も同地に到着し、現地治安維持については国民革命軍が引き受けることを日本側に申し入れました。日本側がこれに同意し市内は一旦平和裡に明け渡されたものの、1928年5月3日、革命軍兵士による済南商埠地の邦人店舗略奪事件をきっかけに両者は衝突しました。この衝突は即日停戦となりましたが、日本軍は5月8日より済南城占領行動を開始し、再度戦闘を誘発しました。四日間にわたったこの済南城攻撃は極めて激しいものとなり、中国側に数多くの死者を出しました。さらに、事件中、日本軍の増援部隊が派遣されたこと(第三次山東出兵)もあり、中国の排日感情を煽りました。

6月に開始された軍による事件解決交渉は、蒋の陳謝を強く求める日本側に対し革命軍側が態度を硬化させたため妥結せず、事件解決は外交交渉に委ねられました。

交渉は、矢田七太郎(やだ・しちたろう)上海総領事と王正廷外交部長との三次にわたる会談でもまとまらず、翌1929年(昭和4年)に至り、南京と上海で芳沢謙吉公使と王外交部長との会談が行われた結果、3月28日に解決諸文書への調印となりました。それらは「事件ニ伴フ不快ノ感情ヲ記憶ヨリ一掃シ以テ将来両国国交ノ益々敦厚ナランコトヲ期」すると記した共同声明文をはじめ、将来の保障、撤兵、損害賠償等についての各合意文等から成っています。

満州国皇帝・溥儀の実弟である「溥傑」に関する史料はありますか。

Answer

溥傑(ふけつ、1906-1994)が1928年(昭和3年)に日本に留学した際の史料(外務省記録「在本邦中国留学生関係雑件」)や、1937年(昭和12年)の溥傑と嵯峨浩(さが・ひろ)との結婚式の様子を伝える史料(外務省記録「外国皇室並元首・家族慶事関係雑件 満州国ノ部」)などがあります。また、溥傑と嵯峨浩との結婚について、溥傑の兄である満州国皇帝・溥儀(ふぎ)が在満州国・南次郎大使や植田謙吉大使と会談した際の記録が、「林出賢次郎文書」の『厳秘会見録』に残されています。(林出賢次郎(はやしで・けんじろう)は、1932年(昭和7年)8月に在満州国大使館書記官に任ぜられ、同時に満州国執政府及び同宮内府の「行走」を兼務し、満州国皇帝(執政)溥儀の通訳を務めた人物。)

日本へ留学した溥傑は、陸軍士官学校を卒業し、満州国歩兵中尉、禁衛歩兵連隊大尉、歩兵将校軍官学校教官などを務めました。戦後は戦争犯罪者として抑留されましたが、後に恩赦され、1970年代以降は全国人民代表などの要職も務めました。

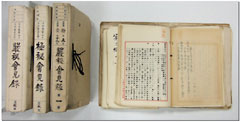

『厳秘会見録』

ドイツの飛行船ツェペリン伯号が、1929年(昭和4年)8月に来日したときの記録がありますか。

Answer

外務省記録「各国人ノ航空関係雑件 独国人ノ部」の中に関係文書があります。同飛行船は世界一周に成功しましたが、その途中で日本を訪れ、東京で盛大な歓迎会が催されました。

「佐分利貞男」という外交官について教えてください。

Answer

佐分利貞男(さぶり・さだお)は、1879年(明治12年)に東京で生まれ、1905年に東京帝国大学を卒業後、外務省に入省しました。フランスやアメリカに在勤し、パリ講和会議(1919年(大正8年))やワシントン会議(1921-22年)にも参加した佐分利は、1924年より幣原喜重郎外相の下で通商局長、条約局長を務め、「幣原外交」を支えました。特に、北京関税特別会議(1925-26年)では実質的な交渉責任者として、関税自主権の回復を求める中国側の主張に率先して賛成しつつ、中国側から有利な貿易条件の獲得を目指すなど、巧みな外交手腕を発揮しました。

1929年(昭和4年)7月に再び外相の座に就いた幣原は、当時本省を離れ駐英大使館参事官の任にあった腹心の佐分利を駐中国特命全権公使に据えました。当時の日中関係は、済南事件などにより複雑な状況を迎えていましたが、この佐分利の起用に対しては、蒋介石から「大イニ歓迎スル」旨が伝えられるなど、中国側も佐分利の公使着任を高く評価していました。ところが、信任状の提出を終え、一端帰朝中であった佐分利は、帰任を目前に控えた同年11月29日、箱根で謎の自殺を遂げました(他殺という説もあります)。

佐分利が活躍した北京関税会議については、外務省記録「支那関税並治外法権撤廃問題北京会議一件」に関係記録が含まれており、そのうちの主要文書が『日本外交文書』大正15年第二冊下巻にも採録されています。また、駐中国公使着任及びその死をめぐる経緯に関する文書は、外務省記録「各国駐箚帝国大公使任免関係雑纂 中華民国ノ部」にあります。

佐分利貞男