外交史料 Q&A

昭和戦後期

1940年代(昭和20年~24年頃)

「終戦の詔書」の英訳文を探しています。

Answer

外務省記録「ポツダム宣言受諾関係一件」の中にあります。

「終戦連絡中央事務局」の業務について教えてください。

Answer

終戦連絡中央事務局(終連)は、占領期にGHQと日本政府との連絡を担った機関です。連合国軍最高司令官より示された中央連絡機関設置の要求に応じて、1945年(昭和20年)8月26日、外務省の外局として東京都芝区田村町(当時)に設けられました。初代長官には終戦時外務省調査局長であった岡崎勝男が任命され、その統括の下に4部が置かれました。設置当初それぞれの部では、総務、軍事・政治その他連合国軍に対する通信便宜供与、賠償・経済的調整、俘虜抑留者、といった事項が取り扱われていました。

終連の業務は占領政策の進展とともに複雑化し、内閣直属の行政機関が新設・拡充されるに伴い、それらの機関に分掌または移管されるようになりました。そして、外務省の外局としての終連は、1948年(昭和23年)1月31日の「連絡調整事務局臨時設置法」施行により廃止されました。

終連に関係する文書は、第1回~第3回外交記録公開で公開された記録の中に多数含まれ、第3回外交記録公開中には、外務省記録「終戦連絡各省委員会議事録」や、同「「執務報告」綴 終連の部」など、終戦連絡事務の概要を示す記録があります。

太平洋戦争終結に際して調印された降伏文書(Instrument of Surrender)は、現在どこに保管されていますか。

Answer

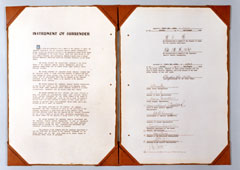

降伏文書は、1945年(昭和20年)9月2日、東京湾上の米国戦艦ミズーリ号上で調印されました。日本側は重光葵外務大臣が全権として天皇と日本政府を代表し、梅津美治郎参謀総長が大本営を代表して署名しました。連合国側は、マッカーサー連合国最高司令官が4連合国(米、英、ソ、中)を代表し、かつ日本と戦争状態にある他の連合国のために署名しました。また、これとは別に、米、中、英、ソ、オーストラリア、カナダ、フランス、オランダ、ニュージーランドの順番で各国代表が署名しました。

この降伏文書は2通作成され、1通は連合国側が保持し、現在米国の国立公文書館(National Archives)に保管されています。日本側が保持したもう1通は、現在外交史料館で所蔵しており、同文書のレプリカ(精密複製)が別館展示室に展示されています。なお、当館所蔵の降伏文書は、カナダ代表が署名箇所を誤ってしまったために、それ以後の代表は署名欄を一段ずらして署名しており、調印式終了後に国名を訂正した跡が残されています。

降伏文書

最初の昭和天皇・マッカーサー会見記録はありますか。

Answer

1945年(昭和20年)9月27日の昭和天皇とマッカーサー連合国軍最高司令官との最初の会見記録については、外務省記録「本邦における外国人謁見及び記帳関係雑件 米国人の部」のなかに含まれています。

史料には、昭和天皇の発言として、「此ノ戦争ニ付テハ、自分トシテハ極力之ヲ避ケ度イ考デアリマシタガ戦争トナルノ結果ヲ見マシタコトハ自分ノ最モ遺憾トスル所デアリマス」、「私モ日本国民モ敗戦ノ事実ヲ充分認識シテ居ルコトハ申ス迄モアリマセン、今後ハ平和ノ基礎ノ上ニ新日本ヲ建設スル為私トシテモ出来ル限リ力ヲ尽シ度イト思ヒマス」と記されています。他方、マッカーサーは、日本が更に抗戦を続けていれば日本全土が文字通り殲滅し何百万もの人民が犠牲になったであろうとして終戦へと導いた昭和天皇の決断を「御英断」と讃えるとともに、「陛下程日本ヲ知リ日本国民ヲ知ル者ハ他ニ御座イマセヌ」と述べて、意見やアドバイスがあれば、いつでも、どのようなことでも伝えて欲しいと述べています。

戦後に発足した在外同胞援護会について調べています。

Answer

第16回外交記録公開で公開された外務省記録「引揚援護団体及び引揚者団体関係」には、在外同胞援護会の発足経緯や占領期における事業内容などを示す関係記録が含まれています。

在外同胞援護会は、1945年(昭和20年)10月16日、外務省の外郭団体として発足しました(初代理事長・松田令輔)。公開された記録に所収されている設立趣意書によれば、終戦に伴い生活の基盤を失った在外邦人やその家族など「困窮せる者の救恤、内地引揚者の保護、内地在住留守家族の援護」が同会設立の目的として挙げられています。しかし実際には、占領下において海外の現地日本人に対する援護活動は不可能であったため、引揚者の国内での定着援護と医療事業を主な活動としていました。

終戦当時、財産引渡に関し在アフガニスタン公使、在ダブリン総領事が連合国側と交渉した事実を示す記録はありますか。

Answer

関係文書が外務省記録「ポツダム宣言受諾関係一件 在外公館の閉鎖接収及び財産、文書の処理引渡し並びに在本邦中立国代表との接触停止関係」の中にあります。

アフガニスタンは、第二次世界大戦中も最後まで中立を守り、日本とは戦争をしなかったそうですが、首都カブールに日本の公使館または大使館が終戦の時まで存在したのでしょうか。

Answer

日本とアフガニスタンとの間には戦争状態が生じなかったので、アフガニスタンの首都カブールには終戦後まで日本の公使館が存在しました。同公使館が引き揚げたのは1946年(昭和21年)1月27日です。本件引き揚げ関係記録は、外務省記録「ポツダム宣言受諾関係一件 在外公館(領警を含む)の閉鎖接収及び財産、文書の処理引渡し並びに在本邦中立国代表との接触停止関係」(第4巻)の中にあります。

ポルトガルにあった日本の公使館が第二次世界大戦後に閉鎖した時の関係記録、およびその後公使館が再度設置された時の記録はありますか。

Answer

ポルトガルは、第二次世界大戦中も日本と中立関係にあった数少ない国の一つでした。しかし、戦後、連合国総司令部は中立国政府と日本との関係停止を指令、そのため1946年(昭和21年)1月19日、在ポルトガル日本公使館は閉鎖されました。サンフランシスコ平和条約により日本が国際社会に復帰した後、1953年(昭和28年)10月22日、駐日ポルトガル代表から岡崎勝男外相宛覚書をもって、同日より外交関係を再開し、両国間で公使を交換することが提案されました。これに対し岡崎外相も同意し、翌年3月15日に駐ポルトガル臨時代理公使が赴任しました。閉鎖および再度の設置に関する記録は公開されています。

占領期にGHQが日本の飛行機製造を制限した経緯を教えてください。

Answer

日本がハワイの真珠湾を襲撃し、太平洋戦争が勃発してからちょうど4年後の1945年(昭和20年)12月7日、アメリカ政府は「日本からの賠償即時実施計画」(対日賠償を担当したポーレー(Edwin W. Pauley)の名をとって一般に「ポーレー中間報告」と呼ばれる)を公表しました。この報告書は、日本産業の非軍事化の徹底などと並んで、空襲を逃れた軍需工場で民需工場に転換した重工業施設のうち、平和的な経済活動を維持するために最低必要な水準を上回る余剰施設を賠償に振り向けるよう指摘し、具体的には、全ての航空機工場・陸海軍工廠の撤去などを求めていました。これを受けてGHQは、1946年(昭和21年)1月20日に日本の航空機工場、工廠及び研究所の管理、統制、保守に関する覚書(SCAPIN629)を発し、これら389工場を賠償予定物件として指定しました。この覚書により、中島飛行機や日立製作所などの航空機工場がGHQの管理下に置かれ、日本国内での飛行機製造は中断されました。

第1回外交記録公開で公開された外務省記録「連合軍司令部来信綴」には、日本の航空機工場の管理などを定めた前記GHQの覚書及びその対象とされた工場などのリストが含まれています。

吉田茂の側近として知られる白洲次郎が憲法改正にかかわったことを示す史料はありますか。

Answer

白洲次郎(1902-1985)は、ケンブリッジ大学卒業後、日本食品工業及び日本水産の取締役としてロンドンに駐在し、その間、駐英大使(在任期間:1936-38)であった吉田茂と親交を深めました。そして終戦後の1945年(昭和20年)12月、吉田外相の要請で終戦連絡中央事務局参与に就任し(46年3月次長、47年5月退任)、その後経済安定本部次長や貿易庁長官を歴任するなど、占領期のGHQとの折衝にあたって、吉田の側近として重要な役割を果たしました。

白洲は憲法改正作業にも深くかかわりました。第1回外交記録公開で公開された外務省記録「帝国憲法改正一件」には、1946年(昭和21年)2月13日のGHQによる憲法草案の提示から、修正作業を経て日本国憲法草案が閣議で承認されるまでの動きを記した「白洲手記」(1946年3月7日付)や、民主的な憲法の制定という目的を同じくしながらもその達成に至る道すじが日米間で異なっており、日本側の構想は国情に沿った道すじ(ジープ・ウェイ)である旨を図を使って指摘したホイットニー(Courtney Whitney)GHQ民政局長宛書簡の写し(「ジープ・ウェイ・レター」、1946年2月15日付)などが含まれています。

「ジープ・ウェイ・レター」

占領期にアメリカから日本へ送られた「ララ救援物資」に関する史料にはどのようなものがありますか。

Answer

第14回外交記録公開で公開された外務省記録「ラ・ラ(アジア救済連盟)関係雑集」には、日本の「ララ救援物資」受け入れ経緯などを示す史料があります。

「ララ(LARA)」とは、「アジア救済公認団体(Licensed Agencies for Relief in Asia)」の頭文字をとったもので、1946年(昭和21年)に発足したアメリカの宗教団体や社会事業団体など13の民間団体から成る援助組織のことを指します。

終戦直後、生活物資が欠乏し困窮状態にあった日本は、ガリオア援助をはじめさまざまな形で連合国からの援助を受けていました。そうした中、1946年6月ララの代表が厚生省社会局長を訪問し物資援助を申し出たため、日米代表者による援助具体化のための協議が行われることとなりました。そして同年8月にGHQから日本政府に対して出された指令(「LARA救援物資受領及配分に関する件」)により、ララからの援助受け入れに関する日本政府の役割が明確にされ、11月、最初の「ララ救援物資」を載せた「ハワード・スタンベリー号」が横浜に到着しました。救援物資には、食料や衣料、医薬品、靴、石けん、学用品のほか、山羊や乳牛も含まれており、到着した物資は全国に配分されました。

ララからの援助はその後も継続的に行われ、1950年(昭和25年)4月からは、「ララ救援物資」の受領と配分は、従来のGHQの指令にかえて、すべて日本政府とララ代表との契約により取り扱われることとなりました。その結果、日本が主権を回復する1952年(昭和27年)までに400億円に相当する物資が届けられ、1400万人の日本人がララ援助の恩恵に浴したと伝えられています。

こうしたアメリカ民間団体の厚意に対して、占領期間中に衆議院では三度にわたって感謝決議がなされたほか、援助終了後の1952年6月には厚生省などが主催した「ララ感謝大会」が開催されました。また、ララの活動にはカナダの団体や中南米諸国在住の多くの日系人がかかわっており、1952年の調査ではララ救援計画に貢献した日系人団体は36団体にのぼるとされています。

GHQ史料の外交史料館での公開状況について教えてください。

Answer

GHQ(連合国最高司令官総司令部)は1945年(昭和20年)~52年(昭和27年)の占領期間に、日本政府に対して覚書を発し、様々な施策を行うよう命じました。この2600件にも及ぶGHQ指令が、外交史料館で公開されています。またこの指令に対応するため、日本政府がGHQに送った覚書も公開されており、あわせて日本政府とGHQとのやりとりを知ることができます。

芦田均が外相・首相の時期に、マッカーサーなどGHQ関係者と行った交渉に関する記録はありますか。

Answer

関係文書が外務省記録「連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件」などの中にあります。

1949年(昭和24年)、中共地区から日本人約1,100名がソ連ルートによって引き揚げた際の外務省の対応に関する記録はありますか。

Answer

関係文書が外務省記録「ソ連地区邦人引揚関係(中共地区を含む)」の中にあります。