外交史料館

外交史料 Q&A

明治期

1880年代(明治13年~22年頃)

Question

駐日ハワイ国総領事などを務めたアーウィン(Robert Walker Irwin)について教えてください。

Answer

アーウィンは、1844年1月にデンマークで生まれ、22歳のときに太平洋郵便汽船会社の横浜駐在代理人として来日しました。貿易商として活躍していたアーウィンは、1880年(明治13年)に横浜駐留ハワイ国総領事が帰国のため不在となる期間、同国総領事代理を務めたことからハワイ王国との繋がりができ、1881年(明治14年)6月には正式に総領事に就任、その後、1885年(明治18年)1月より駐日ハワイ国代理公使、1886年(明治19年)9月より同弁理公使などを務めました。

また、アーウィンは同時期に「ハワイ国移民事務局特派委員」にも就任し、当時日本からの集団移民を強く求めていたハワイ王国の要望を実現するため、積極的な交渉を行いました。アーウィンの努力の甲斐あって、1885年(明治18年)に日本からハワイへの集団移民が開始され、以後1894年(明治27年)まで計26回にわたり約3万人の日本人移民がハワイへと渡航しました。日本からハワイ王国に渡った移民は、「日布渡航条約」(「布」は布哇(ハワイ)の略)に基づいていたことから、「官約移民」と呼ばれています。

1898年(明治31年)、ハワイ王国が米国に併合されたため、アーウィンは弁理公使を解任されました。しかし、彼はその後も台湾製糖株式会社発足に関わるなど経済界で重きをなし、1924年(大正13年)に81歳で亡くなるまで日本に滞在し続けました。ちなみにアーウィンは、米国の独立に大きな貢献をしたベンジャミン・フランクリンの直系の子孫でした。

外交史料館では、アーウィンの遺族より寄贈された「アーウィン関係文書」を所蔵しており、その中には、移民関係資料やアーウィン宛書簡などが含まれています。また、外務省記録「日本人民布哇国ヘ出稼一件」にも、アーウィンが深く関わった官約移民に関する記録が残されています。

Question

1881年(明治14年)にハワイ国王が来日したときの記録はありますか?

Answer

外務省記録「外国貴賓ノ来朝関係雑件 布哇、埃及、韓国、「アフガニスタン」之部」(布哇=ハワイ、埃及=エジプト)に、第7代ハワイ国王カラカウア(David Kalakaua)が訪日した際の関連記録が残されています。また、主要な関係文書が、『日本外交文書』第14巻(明治14年)に採録されています。

1881年3月、カラカウアは世界各国巡遊の途次日本を訪問し、東京や横浜のほか、神戸、京都、長崎などを訪れました。明治政府は当初、カラカウアの訪問は身分を隠してのものであるとの報告を受けていましたが、明治政府にとって初めて迎える現職の外国君主であったこともあり、数度にわたる明治天皇との会談を設け、さらには菊花大綬章を贈呈するなど丁重に接遇しました。

外交史料館には、カラカウアの来日に至る経緯を示す文書や、滞在中の活動を記した記録、ハワイ王国から明治政府への謝意を伝える書簡や日本の関係者へ勲章が贈られたことを示す文書などが残されています。

Question

明治時代、条約改正事業を促進するには日本の近代化振りを欧米諸国に認識させる必要があるということで、外務省が建てた鹿鳴館という建物において内外人交歓の舞踏会や仮装会を催したと聞いています。この鹿鳴館の竣工年や設計者の名前を教えてください。

Answer

鹿鳴館は1883年(明治16年)に、イギリス人コンドルの設計で、現在の千代田区内幸町1丁目に建てられました。鹿鳴館建築の経緯は外務省編『外務省の百年』上巻に詳しく書かれています。

Question

1884年(明治17年)にモンテネグロの国王が日本政府から勲章を贈られたと聞いています。この勲章の勲記と叙勲の理由を教えてください。

Answer

勲記は大勲位菊花大綬章です。叙勲理由は有栖川宮熾仁親王がモンテネグロ国から叙勲を受けたことへの返礼でした。この関係文書は外務省記録「外国元首及皇族ニ勲章贈進雑件」ほかにあります。

Question

1885年(明治18年)にロンドンで開催された万国発明品博覧会に関する記録がありますか。

Answer

関係記録として外務省記録「英吉利国龍動府開設万国発明品博覧会ニ帝国政府参同一件」(龍動=ロンドン)があります。同記録の中には、日本の参加表明や展示スペースに関する文書などが収録されています。

Question

明治期に軍の近代化に重要な役割を果たしたメッケル(Klemens Wilhelm Jakob Meckel)が陸軍省に雇用されていたことを示す記録はありますか。

Answer

ドイツ参謀本部に所属していたメッケル(当時少佐)は、日本政府の要請により1885年(明治18年)3月に来日し、以後3年間にわたり陸軍大学校教官として軍制面の指導にあたるなど、近代日本陸軍の礎を築いた人物として知られています。各省庁などが雇用した外国人リストが綴じられている外務省記録「各庁並人民雇外国人明細表」には、陸軍省雇としてメッケルの名があり、彼の職務、給料、住所などが記載されています。

Question

陶芸美術家の白山谷 喜太郎 氏は、アメリカのシンシナティに最初に移住した日本人と言われています。同氏への旅券発給に関する記録がありますか。

Answer

外務省記録「海外旅券下付返納表進達一件」の中に白山谷喜太郎氏への旅券発給に関する文書があります。この文書によると同氏は石川県出身で、1885年(明治18年)7月に旅券の発給を受けています。

Question

1886年(明治19年)、香港駐在の南貞助領事がフィリピンのマニラに出張して同地を視察したと聞いています。この視察に関する記録がありますか。

Answer

外務省記録「香港総領事館報告書」の中に関係文書があります。この記録の中には南領事が外務大臣に提出した詳細な出張報告書も収録されています。

なお、この時の出張は、当時スペインの植民地であったフィリピンとの間の貿易の可能性につきフィリピンの商況等を調査するためでした。

Question

1886年(明治19年)に締結されたベルヌ条約について教えてください。

Answer

ベルヌ条約は、正式名称を「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」といい、内国民待遇、無方式保護主義、遡及効の原則などに基づいて著作権を国際的に保護することを規定した条約です。

明治期に入って新政府は、版権条例(1887年)や版権法(1893年)を成立させるなど、次第に著作権に対する意識を高めていました。そうした中、条約改正交渉に伴う諸外国からの強い要請を受けて、内務官僚の水野錬太郎が中心となり、1899年(明治32年)に当時の国際的基準を考慮した著作権法が成立しました。そしてこれに伴い日本は、同年ベルヌ条約に加盟し、その後同条約は数度の改正を経て現在に至っています。

条約改正会議への参加など戦前期の日本とベルヌ条約とのかかわりについては、外務省記録「文学的、美術的、著作権保護万国会議一件」などに関係記録が残されています。

Question

1887年(明治20年)に日本とタイの間で調印された宣言の正式名称を教えてください。

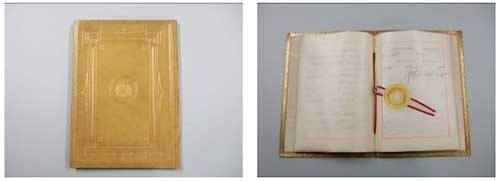

「修好通商ニ関スル日本国暹羅国間ノ宣言」批准書

「修好通商ニ関スル日本国暹羅国間ノ宣言」批准書表紙(左)、サイン部分(右)

Answer

「修好通商ニ関スル日本国暹羅国間ノ宣言」です。

当時、タイ(当時の暹羅国)の西側ではイギリスがビルマ(現在のミャンマー)を、東側ではフランスがベトナムを、それぞれ植民地化していました。この事態に危機感を抱いていたタイは、西欧に対抗しうる強力な国家を建設するべく日本をモデルとした国家の近代化に取り組んでおり、日本と条約を締結する希望を持っていました。

1887年7月、国王ラーマ五世(Rama V)の命をうけ、王弟であったテーワウォン(Prince Dewawongwaropagarn)外務大臣が商議締結の全権委任の親書を携えて来日し、日本政府に修好の意志を伝えました。これに対し日本政府は青木周蔵外務次官に全権を付与して折衝にあたらせ、9月26日共同宣言が調印されました。本宣言によって、日本とタイの間に外交関係が開設され、相手国への外交官の派遣、領事の設置を認めることが取り決められました。宣言では将来の通商条約締結が約束され、それに基づいて締結されたのが、1898年(明治31年)の「日暹修好通商航海条約」です。

なお、宣言調印に至るまでの経緯と宣言文は『日本外交文書』第20巻(明治20年)に収録されています。