外交史料館

外交史料 Q&A

明治期

1870年代(明治初年~12年頃)

Question

日本とオーストリアが最初に結んだ条約について教えてください。

Answer

日本とオーストリア(当時はオーストリア=ハンガリー二重帝国)が最初に結んだ条約は、1869年10月18日(明治2年9月14日)調印の修好通商条約(「日本国澳地利洪牙利国修好通商航海条約」)です。日本・清国・シャム(タイ)との条約締結交渉のために派遣されたオーストリア=ハンガリー使節団のペッツ(Freiherrn von Petz)全権公使が、沢宣嘉(さわ・のぶよし)外務卿、寺島宗則(てらじま・むねのり)外務大輔との間に調印したもので、24カ条、付属貿易章程11則からなります。

この条約は駐日英国公使パークス(Sir Harry Parkes)の支援もあってペッツ公使の来日から間もなく調印に至りましたが、その内容は、当時日本が米、英などの列国と結んでいた通商条約中の片務的な規定を引用し、これら列国との間に生じたさまざまな慣例を成文化した、著しく不平等なものでした。そのため、明治政府の条約改正事業において同条約は、改正すべき内容の最終目標とされました(改正は1897年(明治30年)12月5日)。

この条約の締結経緯を示す文書は、外務省記録「墺地利使節参朝並条約調印一件」に残っています。また、『日本外交文書』第2巻(明治2年)第二冊にも関係文書が収録されています。

「日本国澳地利洪牙利国修好通商航海条約」

「日本国澳地利洪牙利国修好通商航海条約」

ペッツ公使が奉呈した国書

ペッツ公使が奉呈した国書

Question

外務省のお雇い外国人であった、アレクサンダー・シーボルト(Alexander Georg Gustav von Siebold)について調べています。

Answer

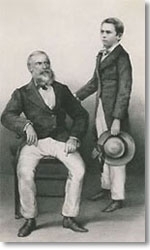

シーボルト親子肖像画

シーボルト親子肖像画フィリップ(左)、アレクサンダー(右)

アレクサンダー・シーボルト(1846~1911)は、長崎に「鳴滝塾」を設立して多数の蘭学者を育てたことで知られるドイツ人医学者フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(Philipp Franz von Siebold)の長男で、1859年(安政6年)、父と共に来日し、以後日本に滞在しました。語学を得意としたアレクサンダー・シーボルトは、1861年(文久元年)より駐日英国公使館に通訳官として勤務しました。また、1867年(慶応3年)のパリ万博に派遣された徳川昭武一行に随行したほか、1869年(明治2年)にはオーストリア=ハンガリーの通訳として同国の対日条約締結交渉に加わりました。その後、民部省雇、大蔵省雇として渉外事項に携わり、1878年(明治11年)からは外務省雇として条約改正交渉に尽力し、1894年(明治27年)の日英通商航海条約調印(領事裁判権の撤廃、関税自主権の一部回復)に立ち会いました。

1887年(明治20年)より、シーボルトは居所を自由とする在外勤務を認められており、ヨーロッパ各地を転々としながら、現地の政治状況を伝える新聞記事を日本に送り続け、晩年まで明治政府の外交活動を支援しました。その記録は、外務省記録「「バロン、シーボルト」ノ各国政況報告並ニ往復書雑纂」に含まれています。また、1910年(明治43年)8月には勲一等瑞宝章を授与されています。

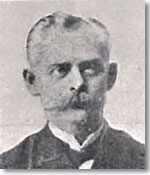

アレクサンダー・シーボルト

アレクサンダー・シーボルト(外務省雇時代)

Question

ジョン万次郎が1870年(明治3年)に洋行した際の記録はありますか。

Question

「箱館港外国人墳墓地証書」という史料の文面が知りたいのですが、わかりますか。

Answer

明治3年(1870年)10月13日、函館港に在留する外国人のための墓地設置について各国領事と開拓使(北海道開拓経営のために設置された行政機関、1969~82年存続)との間に取極が結ばれました。この取極が「箱館港外国人墳墓地証書」です。この証書は、プロテスタント、カトリック、ギリシア正教のキリスト教各派ごとに細かく墓地の設置場所を定めたものです。外務省記録「外国人墓地関係雑件」の中に、同証書の文面を記載した関係文書があります。

Question

岩倉遣欧使節団について調べています。どのような関係記録がありますか。

Answer

岩倉具視

岩倉具視

外務省記録「本邦人ノ外国訪問関係雑件 右大臣岩倉具視特命全権大使トシテ締盟各国ヘ派遣ノ件」があり、そのうちの主要な文書が『日本外交文書』第4巻(明治4年)、第5巻(明治5年)、第6巻(明治6年)に採録されています。

1871年12月(明治4年11月)、欧米の条約締結国との国交親善、不平等条約の改正交渉および文物・制度視察の任を負って、特命全権大使岩倉具視はじめ使節委員のほか、随行者、留学生を含めると総勢100名を越える一大使節団が横浜より出航しました。一行は国書を携えてアメリカ、イギリス、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、ロシア、デンマーク、スウェーデン=ノルウェー、イタリア、オーストリア=ハンガリー、スイスを歴訪し、各国の元首に謁見しました。その際受領した明治天皇宛国書も、外交史料館で所蔵しています。

1年10か月にわたる長期の視察を終えて岩倉らが帰国したのは1873年(明治6年)9月13日のことでした。使節団は欧米文物の研究、随伴した留学生の活躍など多くの成果を残しました。

Question

1872年(明治5年)に発生したマリア・ルス号事件に関する記録を教えてください。

Answer

この事件は横浜港に入港したペルー国船中の中国人労働者の解放をめぐり、国際仲裁裁判に発展した事件で、外務省記録「条約未済秘露国風帆船「マリヤ、ルーツ」号清国拐民攪載横浜ヘ入港ニ付処置一件」に関係文書があります。なお、主な関係文書は外務省編『日本外交文書』第5巻に収録されています。

Question

明治時代に沖縄で遭難したドイツ船を現地民が救助し、後にドイツ皇帝がその記念碑を建立したというのは本当ですか。

Answer

本当です。

1873年(明治6年)7月、中国福州を出港したドイツ商船ロベルトソン号は、航行中台風に遭遇して漂流し、太平山島上野村(現在の沖縄県宮古島市上野)近くの海岸に座礁しました。ロベルトソン号の遭難に気づいた島民はすぐさま乗組員の救助活動を行い、その後約1か月にわたって彼らの世話をし、無事本国へと帰国させました。

この島民の厚意に対し、2年後の1875年(明治8年)10月、ドイツ皇帝ヴィルヘルム一世(Wilhelm I)から日本政府に対して、島民への感謝の意を込めて記念碑建立の申し出がありました。日本政府はこれを快諾し、翌年3月ドイツ巡洋艦により同地に資材が運び込まれ、記念碑が建立されました。この記念碑には、島民に対する感謝を表す碑文が漢文とドイツ語で刻まれており、現在も「博愛記念碑」として当時のままの姿を伝えています。また島民には、ドイツ皇帝から金時計や望遠鏡などが贈られたとの記録も残っています。これら記念碑建立等に関する記録は、外務省記録「琉球藩太平山島ニ独国漂民救助記念碑建立並島民ヘ謝物贈与一件」に含まれており、その主要な記録は『日本外交文書』第8巻(明治8年)「琉球太平山島ニ独国難船救助記念碑建立ニ関スル件」に採録されています。

なお、1936年(昭和11年)11月には、同地にて記念碑建立60周年の記念式典が開催され、近衛文麿揮毫による「独逸商船遭難之地」碑が新たに建立されました。当時は日独防共協定成立の直前期にあたり、この式典は日独親善ムードの高まりに一役買うこととなりました。これら60周年式典関係の記録は、外務省記録「各国記念建設物関係雑件 在本邦ノ部」および「帝国記念日関係雑件」に含まれています。

Question

明治初期に「お雇い外国人」として来日したフランス人ポール・サルダに関する記録がありますか。

Answer

外務省記録の中には各省庁や府県が雇用した外国人(いわゆる「お雇い外国人」)に関する記録があります。サルダに関しては「私雇入表」と「官雇入表」という記録に関係文書があり、海軍省横須賀造船所附属学校と東京大学で教員をしていたことがわかります。

Question

明治期、サハリン島に設置された領事館に関する記録はありますか。

Answer

サハリン島に領事館を設置した経緯については、外務省記録「各国駐在帝国領事任免雑件 哥爾薩之部」及び「在露「コルサコフ」領事館事務雑件」に関連記録が含まれています。

1875年(明治8年)5月7日に調印された樺太千島交換条約の第6款第1条(「(前略)全魯西亜皇帝陛下ハ日本政府ヨリ「コルサコフ」港へ其領事官又ハ領事兼任ノ吏員ヲ置クノ権理ヲ認可ス」)に基づき、同年12月5日、寺島宗則外務卿は、サハリン島南部のコルサコフ港における出稼ぎ邦人等の保護等を取り扱うため、同地に領事官を駐在させることを決定しました。そして翌1876年(明治9年)1月18日、三条実美太政大臣の認可を経て、成富清風(なるとみ・せいふう)副領事に同地在勤を命じ、4月1日、コルサコフに領事館が創置されました(実際の開館日は、成富副領事が着任した6月9日)。ちなみに同領事館は当初、気候条件などの地方事情により4月から9月までの夏期のみ開館していました。

ちなみに、ロシア人作家チェーホフの『サハリン島』には、1890年(明治23年)にチェーホフが同領事館を訪問し、久世原(くぜ・げん)領事をはじめとする館員等の接遇を得たことに関する記述があります。

Question

露土戦争に従軍した山澤静吾に関する記録はありますか。

Answer

山澤静吾は鹿児島県出身で、露土戦争(1877~78年〈明治10~11年〉、ロシアとオスマン帝国(トルコ)との間で繰り広げられた戦争)勃発当時、陸軍中佐としてフランスに派遣されていました。露土戦争に際して、山澤は1877年5月から翌年7月までロシア軍に従軍し、その間、ニコライ・ロシア総軍司令官らと会見しています。戦争終結後には、山澤に対してロシアとルーマニアから、軍功賞牌が下賜されました。この間の経緯については、外務省記録「戦地視察関係雑纂」に関連史料が残されています。

Question

1877年(明治10年)に発生した外務省の火災に関する記録はありますか。

1877年の火災で全焼する前の外務省

1877年の火災で全焼する前の外務省

Answer

1877年(明治10年)の外務省火災については、外務省記録「霞ヶ関本省災後諸処へ移転雑件」、「外務省沿革略誌底藁」に関連史料が残されており、また外務省編『外務省の百年』にも記述されています。

外務省は創立時、築地二ノ橋(現在の中央区築地四丁目)の旧畠山邸にありましたが、省員の増加に伴い手狭となり、木挽町五丁目(現在の中央区銀座東六丁目)の旧松平康直(まつだいら・やすなお)邸を経て、1871年1月31日(明治3年12月11日)、現在の所在地である霞ヶ関一丁目一番地の旧黒田長知(くろだ・ながとも)邸(民部省旧庁舎)に移転しました。

新庁舎となった旧黒田邸は、「大名屋敷の海鼠壁」としてその建築様式が知られていましたが、1877年2月1日午後1時、外国人応接所の暖炉より出火し、庁舎は全焼してしまいました。その後、延遼館(旧幕府海軍伝習屯所、1869年7月より外務省所管。主に外国貴賓を接遇するために使用)等を仮庁舎としていましたが、1881年(明治14年)7月に新庁舎が落成し、再び霞ヶ関に本庁舎を移しました。

(注)「海鼠」=なまこ

Question

アメリカの南北戦争当時の北軍司令官で、後に第18代大統領になったグラント(Ulysses S. Grant)が、大統領引退後に来日した時の記録を探しています。

Answer

グラント来日関係の記録としては、外務省記録「外国人ノ来朝関係雑件 米国前大統領「グラント」来遊ノ件」があります。また、関係文書のうち主要なものは、『日本外交文書』第12巻(明治12年)に採録されています。

グラントは、1869年(明治2年)より1877年(明治10年)まで、2期にわたりアメリカ大統領を務めました。大統領在職中は、条約改正交渉のため渡米した岩倉使節団を手厚く接遇しています。

グラントは大統領引退後、家族を伴って世界漫遊旅行に出発し、イギリスをはじめヨーロッパ諸国、インド、タイ、清国を歴訪して日本に至りました。清国では李鴻章、恭親王(道光帝の息子)と会見し、当時日本と清国との間で懸案となっていた琉球帰属問題の調停を乞われています。

1879年(明治12年)7月3日横浜港に到着したグラントは、同年8月10日浜離宮で明治天皇と会談しました。この会談で、日本の国政について意見を求められたグラントは、民選議会設立の重要性や外債の早期解消の必要性を説き、琉球帰属問題については、日清両国の相互譲歩による平和的解決を求めました。