外交史料館

外交史料 Q&A

幕末期

Question

初代在サンフランシスコ領事ブルークス(Charles Wolcott Brooks)に関する史料はありますか。

Answer

ブルークスは、1833年、米国マサチューセッツ州に生まれ、フランスで教育を受けました。その後、1854年にサンフランシスコで起業し、1867年10月(慶応3年9月)、徳川幕府から在サンフランシスコ領事を委嘱されました。明治初期に外務省が編纂した幕末外交史料集『続通信全覧』「編年之部 慶應三年」の記録によると、当時、横浜・サンフランシスコ間の定期航路が開設され、日米間の往来増加が予想されたため、駐日米国公使はブルークスへの領事依嘱を幕府に提案しました。この間のやりとりを記した書簡には、ブルークスは日本を景慕し、長年日本のために無償で奉仕し、1860年(万延元年)、咸臨丸がサンフランシスコへ渡航した際には、亡くなった水夫を手厚く埋葬し、石碑まで建てた誠実忠良の人物であると記されています。

ブルークスは明治政府成立後も引き続き領事を勤めました。1872年(明治5年)~1873年(明治6年)には岩倉遣欧使節に随行し、使節の帰国に伴って日本に滞在していた1873年10月には明治天皇に謁見しています。これは、右大臣岩倉具視(いわくら・ともみ)が推挙したもので、岩倉は、ブルークスが幕府時代より、米国に渡航した日本人の便宜を図り、遣欧使節に随行した際も一方ならず尽力してくれたとしています。

その後、同年12月、サンフランシスコに日本人副領事が赴任してからはブルークスは領事助勤となり、翌1874年(明治7年)11月、ワシントンの駐米日本公使館へ転勤を命じられたのを機に辞職しました(翌年許可)。明治政府からは長年の尽力への報謝として金1,000円が贈られました。

ブルークスの履歴と領事辞職の経緯を示す記録は外務省記録「在外公館ニ於テ外国人雇傭雑件 別冊領事館之部」に、明治天皇への謁見に関しては外務省記録「外国人謁見関係雑件」に関係記録が収録されています。また、岩倉遣欧使節に随行した際の記録は外務省記録「本邦人ノ外国訪問関係雑件 右大臣岩倉具視特命全権大使トシテ締盟各国ヘ派遣之件」に収められています。

Question

1868年(慶応4年)、当時の駐日英国公使パークス(Sir Harry Smith Parkes)が、京都で日本人に襲われた事件の記録はありますか。

Answer

外務省記録「西京ニ於テ浪人三枝蓊外一名英吉利国公使ヲ参朝ノ途中襲撃一件」や外交公文「英仏蘭三公使 戊辰京都参朝記聞」に、一連の関係記録がまとめられています。このうち事件の主要な経緯を示す文書が、『日本外交文書』第1巻第1冊に採録されています。

徳川幕府の大政奉還から2か月後の1868年2月(慶応4年1月)、新政府(明治政府)は、「宇内之公法」(国際法)に基づく外交を執り行うことを宣言し、翌月に英・仏・蘭各国公使が天皇に謁見することを布告しました。駐日英国公使パークスは、その謁見のため京都御所に赴く途中で襲撃を受けました。記録によれば、事件の概要は以下のようなものでした。

1868年3月23日(慶応4年2月30日:旧暦)、パークスの隊列は宿泊所の知恩院から出発し、御所に向かいました。しかし、一行の先頭が弁財天町の街角を曲がろうとしたところで、突如2名の刺客が左右の民家から躍り出て、護衛の英国公使館付騎兵を襲いました。応戦した護衛兵10名ほどが負傷したものの、これによるパークス自身への危害は無く、刺客1名はパークスの傍らで護衛にあたっていた後藤象二郎(ごとう・しょうじろう)らによってその場で斬り伏せられ、もう1名は捕縛されましたが、負傷者の手当のため、一行は参内を中止して知恩院へ引き上げました。

なおその後、外国事務局輔の伊達宗城(だて・むねなり)をはじめとする新政府関係者がパークス公使のもとに駆けつけた際、平素激烈な性格の同公使が、この時はさほど怒りを表さず、従容として慰問に感謝し、日本側護衛官の奮闘を讃えたとも記録されています。

新政府は事件の翌日、パークス宛の書翰を発出し、外国交際を重んじ親睦を厚くするとの政府の基本方針を再度伝達するとともに、このような事件は「汗背心外」であるとして謝罪し、襲撃関係者の厳罰と賠償金の支払いを約束しました。さらに、別の書面で改めてパークスに参内を要請し、これに応じたパークスは、襲撃事件から3日後に天皇への謁見を果たしました。

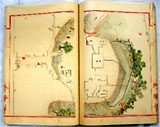

襲撃の場所と状況を示した図(左)と部分拡大(右)

(「英仏蘭三公使 戊辰京都参朝記聞」より)

Question

1853年のペリー来航以前の日米交流の歴史を記述した史料はありますか。

Answer

1853年(嘉永6年)のペリー来航を受け、1854年(嘉永7年)に日米和親条約が調印されたことによって、日本はアメリカ合衆国と公式な外交関係を樹立し、本格的な交流を開始しましたが、それ以前の日米交流の歴史を記述した史料は外交史料館では所蔵していません。

なお、外交史料館以外の機関(例:東大史料編纂所)にはペリー来航以前の日米交流の歴史が記されている史料があります。例えば、19世紀の半ばに江戸幕府の命を受けて儒学者の林復斎が外国との関係について編纂した史料集『通航一覧』には、1791年(寛政3年)に南海道紀伊国の大島浦(現在の和歌山県串本町)に2隻の異国船が漂着したとの記述があり、また、アメリカ合衆国側の史料では、『マサチューセッツ海事史』をはじめ、多くの歴史書において、同じ1791年にボストン船籍の「レイディ・ワシントン号」がニューヨーク船籍の「グレイス号」とともに南日本の港に入港した旨の記述があります。

これを米国人が最初に日本を訪問した事例だとして、和歌山県串本町には日米修交記念館が建てられています。

Question

日米和親条約調印書の原本はありますか。

Answer

日本側の調印書原本は、幕末期の江戸城における火災により焼失してしまい、現在残っていません。ただし、アメリカ側の原本は、ペリー艦隊のアダムス参謀が持ち帰り、アメリカの国立公文書館(National Archives)に所蔵されています。

なお、2004年(平成16年)3月31日、日米交流150周年を記念し、アメリカから同国が保存している同条約批准書のレプリカ(複製)が日本側に寄贈されました。

Question

「琉米条約」とはどのような条約ですか。

Answer

「琉米条約」

アメリカのペリー(Matthew C. Perry)提督の来航により、アメリカと琉球(現在の沖縄)との間に締結された条約です。水、食料、燃料(薪)の補給、遭難船の救助、外国人墓地の保護等を約束したもので、「琉米修好条約」とも称しますが、正式名称は「亜米利加合衆国琉球王国政府トノ定約」といいます。

ペリーは1852年11月24日(嘉永5年10月13日)に本国アメリカを出発し、喜望峰、シンガポール、香港等を経て翌年5月26日(嘉永6年4月19日)那覇に到着しました。当時の琉球は、薩摩藩島津氏の統治下に置かれていましたが、他方中国(清国)との朝貢関係も維持するという「両属」の体制にありました。琉球の政府高官に修好の希望を伝えたペリーは、琉球を根拠地として日本周辺の調査を行い、その後浦賀で国書を日本側に渡し、一旦上海に引きあげました。翌年再渡航したペリーは、1854年3月31日(嘉永7年3月3日)に日米和親条約を調印した後琉球に向かい、1854年7月11日(同6月17日)、琉球国中山府「総理大臣尚宏勲」および「布政大夫馬良才」との間に「琉米条約」を調印しました。

「琉米条約」は外交史料館で所蔵しており、2004年(平成16年)の特別展示「日米関係のあけぼの:1852-1866」において展示されました。

Question

日本とロシアとの間に結ばれた最初の条約は何ですか。

Answer

1855年2月(安政元年12月)に下田で結ばれた「日魯通好条約」です(「日本國魯西亜國通好条約」、「魯西亜修好条約」、「日本國露西亜國和親条約」と表記されることもあります)。日本側全権筒井政憲、川路聖謨(かわじ・としあきら)とロシア特派大使プチャーチンとの間で調印されました。この条約では、両国間の国境について、当時自然に成立していた択捉(えとろふ)島とウルップ島の間の国境をそのまま確認し、また、樺太島では、日本とロシアとの間には国境を設けず、これまでどおり両国民の混住の地とすると決められました。

なお、本条約書の原本は東京帝国大学史料編纂所に貸し出し中の1923年(大正12年)、関東大震災により焼失しました。

Question

日本国内にアメリカの領事館が最初に開設された年月日と場所を教えて下さい。

Answer

1856年9月3日(安政3年8月5日)、アメリカの初代総領事ハリス(Townsend Harris)が、静岡下田の玉泉寺に仮の領事館を開設したのが最初です。

玉泉寺は、日米和親条約附録(1854年6月18日調印)において、境内にアメリカ人の埋葬所を設けること、および同地の了仙寺とともに休息所とすることが規定されていました。また玉泉寺は、日魯通好条約の締結(1855年2月)のため来日したプチャーチン(E. V. Putiatin)が乗船していたディアナ号が大津波の影響で沈没した際に、乗員達が滞在した寺としても知られています。

その後玉泉寺は、1859年7月(安政6年6月)、弁理公使に昇格したハリスが東京麻布の善福寺を公使館とするまで、領事館としての役割を果たしました。この善福寺に関しては、外務省が1871年(明治4年)から約10年かけて編纂した幕末外交史料集『続通信全覧』に関連記録が残されています。また、外務省記録「静岡県下伊豆国下田近傍柿崎玉泉寺境内ナル米国水夫ノ墳墓修繕管理一件」には、明治以降の玉泉寺の管理に関する文書が含まれています。

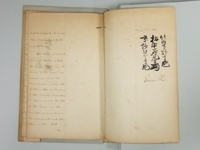

麻布・善福寺の図

(『続通信全覧』)

Question

幕末期に、アメリカ総領事ハリスの通訳を務めたヒュースケンに関する史料を探しています。

Answer

外務省が1871年(明治4年)から約10年かけて編纂した幕末外交史料集『続通信全覧』に、ヒュースケン(Henry C. J. Heusken、1832-1861)が尊皇攘夷の志士に殺害された事件に関する記録が含まれています。

オランダ人のヒュースケンは、アメリカの駐日総領事(後に公使)ハリス(Townsend Harris)の通訳として1856年(安政3年)に来日し、日米修好通商条約の締結(1858年)などを援けたほか、イギリス使節、プロシア使節の通商条約締結交渉にも深くかかわった人物です。しかし、開国以来の攘夷熱が高まり外国人の殺傷事件が頻発する中で、ヒュースケンは1861年1月(万延元年12月)の夜、プロシア使節が滞留していた江戸赤羽接遇所からアメリカ公使館であった麻布善福寺に帰る途中に薩摩藩士に襲われ殺害されました。

事件後、在京のイギリス・フランス・オランダ・プロシアの使節は、自らの安全を確保し、また国内攘夷派を抑える力が無い幕府に圧力をかけるべく江戸から横浜へと退去しました。しかし、ハリスのみはそうした行為が日本国民を刺激して一層の危険を惹起するとともに、弱体化した幕府を窮地に陥れるものであるとして江戸に留まりました。事件は、幕府がヒュースケンの遺族に弔慰金1万ドルを支払って解決しました。

『続通信全覧』暴行門の「米国書記官ヒュースケン遭害一件」および「各国公使横浜へ退去一件」には、事件発生後の幕府と各国使節との交渉の記録が残されています。

Question

1857年(安政4年)に、アメリカのハリス総領事が江戸城で行った演説(対話書)が外交史料館にありますか。

Answer

この対話書の原本は東京大学史料編纂所にありますが、その全文は外務省編『日本外交年表並主要文書』上巻に収録されています。

Question

安政4年10月21日(旧暦、新暦では1857年12月7日)に、駐下田アメリカ総領事のハリスが当時の徳川将軍家定に謁見したそうですが、謁見の様子がわかる記録はありますか。

Answer

幕末期の外交史料集として、『通信全覧』および『続通信全覧』が外交史料館に所蔵されています。前者は1865~7年(慶応元~3年)、徳川幕府の有司が開国後の1859年(安政6年)と1860年(万延元年)の外交文書をまとめたものです(320巻所蔵)。後者は1871年(明治4年)に外務省文書司において一時着手されましたが、本格的には1874年(明治7年)より約10年の月日をかけて、1861年(文久元年)より1868年(慶応4年)10月までの編年文書に、修好・貿易などの事項別部門を加えて外務省が編集・分類したものです(1784巻所蔵)。ハリスの謁見に関しては、「続通信全覧」の「類輯之部」などに記述があります。

Question

「安政の五カ国条約」の原本を外交史料館で見ることができますか。

Answer

日英修好通商条約(重要文化財)

「安政の五カ国条約」とは、幕末期の1858年(安政5年)、江戸幕府が米国、英国、フランス、ロシア、オランダとの間に締結した修好通商条約のことをいいます。このうち最初に結ばれた「日米修好通商条約」は、日本に対して、江戸・大坂の開市、神奈川など4港の開港、自由貿易を求めたことに加えて、片務的領事裁判の承認(治外法権)、日本の関税についても条約で定めること(「関税自主権の喪失」)など日本に不利な条件を課していました。このことに示されるように、「安政の五カ国条約」は一般に不平等条約として知られています。

これら条約書の原本は、1909年(明治42年)に史料編纂のため東京帝国大学史料編纂所に貸し出されました。しかし、1923年(大正12年)の関東大震災で被災したため、日蘭および日露間の条約書は焼失し、また残り三か国との条約書は、焼け残ったものの蒸し焼き状態となってしまいました。外務省に返還された後、これら条約書原本には慎重な補修を施しましたが、今日においても一般公開は困難な状況です。ただし、比較的傷みの少なかった日米修好通商条約については、2004年(平成16年)、日米修好150周年を記念して開催した特別展示「日米関係のあけぼの:1852-1866」において初めて原本を公開し、現在は同条約を精密に再現したレプリカを常設展示しています。

なお、これら現存する三つの修好通商条約は、1997年(平成9年)に、日米和親条約批准書交換証書(1855年)及び日米約定調印書(1857年)とともに、近代の歴史資料として初めて重要文化財に指定されました。

Question

1860年に江戸幕府の使節がアメリカを訪問したそうですが、その時、どのような航路を取ったのですか。

Answer

1860年2月9日(安政7年1月18日)、日米修好通商条約の批准書交換のため、外国奉行(神奈川奉行兼任)の新見正興(しんみ・まさおき)を正使とする使節が、米艦ポーハタン号に乗船してアメリカに向かいました(いわゆる「万延元年遣米使節」)。横浜を出航したポーハタン号は、太平洋横断中の悪天候により傷ついた船体修理のためのハワイ寄港を経て、出発から約1か月後にサンフランシスコに入港しました。使節一行はその後、当時大コロンビアの1州であったパナマを訪れ、汽車で大西洋側の港(アスピンウォール、現在のコロン)へと移動し、そこで米艦ロアノーク号に乗船して同年5月15日(万延元年3月25日)にワシントンに到着しました。同地にて、ブキャナン(James Buchanan)大統領との謁見や日米修好通商条約の批准書交換などを行った一行は、その後、ニューヨークから、アフリカ西端のポルト・グランデ(現在のカーボベルデ)、アフリカのルアンダから喜望峰をまわり、バタビア(現在のジャカルタ)、香港を経由して、同年11月10日(9月28日)に江戸に入港しました。

なお、ポーハタン号の護衛艦として共にアメリカへ渡った咸臨丸(艦長は勝海舟)は、遣米使節より1日遅れて浦賀を出航、ポーハタン号がハワイに寄港する間も単独で航海を続け、ポーハタン号より12日前にサンフランシスコに入港しました。その後、再び太平洋を横断し、同年6月23日(万延元年5月5日)に浦賀に帰着しています。

この万延元年遣米使節については、『続通信全覧』にその記録が残されています。

Question

万延元年遣米使節に贈られたブキャナン(James Buchanan)米大統領の肖像入り金時計とメダルについて教えてください。

Answer

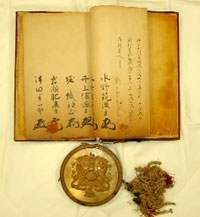

ブキャナン米大統領の肖像入り金時計とメダルは、1860年(万延元年)、日米修好通商条約の批准書交換のため渡米した新見正興を正使とする幕府使節団(「万延元年遣米使節」)に贈られたもので、1984年(昭和59年)、外交史料館に寄贈されました。

外交史料館が所蔵する金時計は、American Watch Company(後のWaltham社)から使節団に贈られた2つの金時計のうちの"His Majesty the Tycoon of Japan"宛のもので、表蓋にはブキャナン大統領の肖像が、裏蓋には米国の国鳥である白頭鷲が刻まれています。ちなみに、もう一つの金時計は"the Chief Ambassador"(正使)宛のもので、「米国議会議事堂」などが刻まれているとされますが、所在は不明です。

また、使節団に対して「金製メダル」が新見正使、村垣範正(副使)及び小栗忠順(監察)に、「銀製メダル」が士官級随員に、「銅製メダル」がその他の随員にそれぞれ贈られました。外交史料館ではこのうちの「銅製メダル」を所蔵しており、同メダルは、1860年6月5日、使節団がブキャナン大統領に謁見した後、国務省にてキャス(Lewis Cass)国務長官より渡されたとの記録が残されています。

これら金時計とメダルの現物は、「外交史料館所蔵物品資料展――開館25周年記念特別展示」(1996年開催)及び特別展示「日米関係のあけぼの:1852-1866」(2004年開催)にて展示されました。

ブキャナン米大統領の肖像入りのメダル(左)と金時計(右)

Question

日本とポルトガルが修好通商条約を締結したのはいつですか。

Answer

1860年8月3日(万延元年6月17日)です。

日本とポルトガルの国交は、江戸幕府のいわゆる鎖国政策により1639年(寛永16年)以来途絶えていましたが、オランダ領事の仲介もあって、1860年7月12日(万延元年5月24日)にポルトガル使節が来日し、条約締結を申し入れました。これをうけ、溝口直清ら全権がポルトガル側と折衝し、8月3日、外交機関の設置、開港地の指定、遊歩規程(外国人が自由に移動できる範囲の取り決め)など、全24条からなる日本とポルトガルとの修好通商条約(正式名称は「日本国葡萄呀国修好通商条約」)が調印されました。

この条約書の原本は、史料編纂のため東京帝国大学史料編纂所に貸出中、1923年(大正12年)の関東大震災により焼失しました。しかし、条文と修好通商条約締結に至るまでの経緯は、外務省が1871年(明治4年)から約10年かけて編纂した幕末外交史料集『続通信全覧』に記されています。

Question

日普(プロイセン)修好通商条約の原本を所蔵していますか。

Answer

日本とプロイセンとの間の修好通商条約は、1861年1月24日(万延元年12月14日)、プロイセン全権のオイレンブルク(Friedrich Albrecht Graf zu Eulenburg)と外国奉行の村垣範正(むらがき・のりまさ)らとの間に調印された条約で、これにより日本とドイツの前身であるプロイセンとの間に公式な関係が樹立されました。この条約書の原本は、史料編纂のため東京帝国大学史料編纂所へ貸出中、1923年(大正12年)9月の関東大震災により焼失しました。1860年9月(万延元年7月)に来日したオイレンブルクは、日本に対してプロイセンを盟主とする関税同盟諸国との条約締結を繰り返し要求しました。当時、日本国内では攘夷運動が高まりをみせており、交渉過程においてプロイセン使節の通訳を務めたヒュースケンが薩摩藩士に殺害される事件が発生しました。また日本側で交渉にあたっていた外国奉行の堀利熙(ほり・としひろ)が交渉妥結の直前に自害するなど交渉には大きな困難が伴いましたが、結果的に日本はプロイセン一国と修好通商条約を結ぶこととなりました。この条約交渉の経緯については、明治初期に外務省が編纂した幕末外交史料集『続通信全覧』の「類輯之部 修好門 孛国条約一件」などに記されています。

なお、2011年(平成23年)は条約調印から150年にあたり、これを記念して「日独交流150周年」として日本とドイツで様々な記念イベントが開催されています。

(注)普魯西/孛漏生=プロイセン/プロシア

Question

1862年1月(文久元年12月)に徳川幕府がヨーロッパに派遣した使節団について教えてください。また、その関連史料はありますか。

Answer

幕府の遣欧使節団は、1862年1月から翌年にかけて、当時日本と修好通商条約を結んでいたヨーロッパの6か国(イギリス、フランス、オランダ、プロイセン、ロシア、ポルトガル)に派遣されました。派遣当時の年号にちなんで「文久遣欧使節団」とも呼ばれています。その主な目的は、上記各国との条約で定められた開港(兵庫・新潟)、開市(江戸・大坂)の実施延期や、ロシアとの樺太国境問題を交渉することでした。

この使節団は、正使の竹内保徳以下、幕府の官吏36名(のち2名加わる)で構成され、その中には、後に明治の言論界をリードすることになる福沢諭吉や福地源一郎、後に外務卿となる寺島宗則(当時の名前は松木弘安)など、明治維新後の日本で活躍した人材もいました。

1862年1月22日(文久元年12月23日)に品川から出航した一行は、香港・シンガポールを経てエジプトを通過し、3か月弱で最初の訪問国フランスに到達しました。しかし、肝心の開港延期交渉がまとまらず、一行は交渉を留保したまま英国に移動しました。英国での開港延期交渉では、一時帰国中の駐日公使オールコック(Rutherford Alcock)が加わって日本側を弁護したこともあり、使節団は、英国政府との間で、新潟と兵庫の開港、江戸と大坂の開市を1863年1月1日から5カ年延期することを取り決めた「倫敦(ロンドン)覚書」に調印することができました。その後、使節団は他の締約国とも同様の覚書を取り交わし、1863年1月(文久2年12月)に帰朝しました。

この使節団については、明治初期に外務省が編纂した幕末外交史料集『続通信全覧』の「類輯之部 修好門 竹内下野守・松平石見守・京極能登守使節一件 附録」に記録があります。また、外交史料館では、上記「倫敦覚書」のほか、一行がロシアのペテルブルクで撮影したといわれる写真や、オランダで活版印刷を用いて作成された一行の名簿など、関係史料の原本を所蔵しています。これらの史料は、外交史料館開館25周年を記念して1996年(平成8年)に開催された展示会「外交史料館所蔵物品資料展」や、2009年(平成21年)の特別展示「日英交流事始」で展示されました。

「倫敦覚書」

「倫敦覚書」 使節団随行時に撮影された

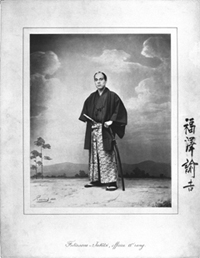

使節団随行時に撮影された福沢諭吉の肖像写真

Question

徳川幕府が、微粒子病流行に苦しむナポレオン三世治世のフランスに蚕卵紙を贈り、その返礼としてアラビア馬が贈られた件について教えてください。

Answer

微粒子病とは蚕の病気で、1850~60年代にヨーロッパで大流行し、フランスでは養蚕業が壊滅的状態に陥りました。明治初期に外務省が編纂した幕末外交史料集『続通信全覧』の「類輯之部 物産門 蚕卵寄贈及購求之件」には、ヨーロッパ各国が日本で蚕卵紙を求めた様子が記録されており、フランスへの寄贈については、次のような記録が残っています。

1865年3月(元治2年2月)、幕府は1500枚の蚕卵紙を寄贈し、その後さらに、同年9月(慶応元年7月)、蚕卵紙1万5000枚を寄贈する旨、通知しました。幕府からのこの申し出に対し、駐日フランス公使ロッシュ(Léon Roches)は、幕府がかねてより希望していたアラビア馬寄贈の件について、フランス政府に伝えると申し出ました。

この後、蚕卵紙は同年10月19日(8月30日)にフランスへ送り出されましたが、フランスから馬が到着しないまま翌年を迎えたため、ロッシュが自身所有のアラビア馬1頭を将軍に進呈するという配慮を示したことが記録に残っています。

そして、蚕卵紙寄贈から2年後、ついにアラビア馬が日本に到着したとの知らせをうけ、老中小笠原長行は、1867年7月27日(慶応3年6月26日)に江戸城「大手門内下乗橋外」において馬の寄贈を受ける旨、ロッシュに伝えました。また、馬に付き添って来日した一等士官1名には「大小一腰、紅白縮緬五端」が、兵士4名には洋銀200枚が幕府より贈られました。

(注)蚕卵紙=蚕の卵が産みつけられた紙

Question

幕末の頃、アメリカの大統領から江戸幕府の将軍に送られた親書では、「将軍」のことを英文でどのように表記したのでしょうか。

Answer

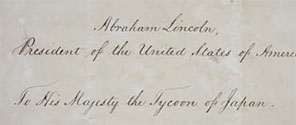

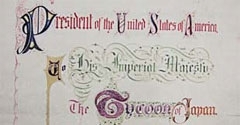

「His Majesty the Tycoon of Japan」または、「His Imperial Majesty the Tycoon of Japan」と表記されています。外交史料館で所蔵するアメリカの大統領から江戸幕府の将軍に宛てた親書には、ハリス(Townsend Harris)初代領事の免官や、ハリスの後任としてプリューイン(Robert H. Pruyn)弁理公使の任命を伝えるリンカーン(Abraham Lincoln)大統領からの親書、ヴァルケンバーグ(Robert B.Van Valkenburgh)を弁理公使に任命するジョンソン(Andrew Johnson)大統領からの親書などがあります。なお「Tycoon」という言葉は、江戸幕府の将軍が外国に対して用いた「大君(たいくん)」の称号が由来であるといわれています。

リンカーン大統領親書(部分拡大)

リンカーン大統領親書(部分拡大)「His Majesty the Tycoon of Japan」

ジョンソン大統領親書(部分拡大)

ジョンソン大統領親書(部分拡大)「His Imperial Majesty the Tycoon of Japan」

Question

幕末期にプロイセン(現在のドイツ)公使館の書記官を務めたスネル(I. Henry Schnell)に関する記録は残っていますか。

Answer

スネルはプロイセンの初代駐日領事フォン・ブラントのもとで翻訳方を務め、その後書記官に任ぜられましたが、戊辰戦争勃発直前の1868年1月(慶応3年12月)に辞職しました。外務省記録「在本邦各国公使館員任免雑件 独国之部」には、プロイセン公使館が在大坂外国奉行に宛ててスネル書記官の辞職を伝えた書簡(1868年1月16日付)などが含まれています。

なお、スネルは、書記官辞職後も平松武兵衛と称して日本に留まり、奥羽越列藩同盟の政治顧問・軍事参謀として活躍したことや、1869年(明治2年)に日本人を伴って渡米し、カリフォルニア州に「ワカマツ・コロニー」を建設したことでも知られています。

Question

1866年(慶応2年)に曲芸師の一行が海外に渡航したそうですが、このことを示す記録はありますか。

Answer

1866年、曲芸師(史料には「雑伎人」(ざつぎにん)と記されています)の一行が、幕府の外国奉行に対し米国渡航の許可を申請したことが、外交史料館が所蔵する幕末期の外交史料集(「続通信全覧」)からわかります。一行は米国人に雇われ、こま回し、手品などの巡業目的で渡航しました。また外務省記録「海外行人名表(旧政府ノ節免状申受者姓名調)」にも、一行に外国奉行が免許状(いわゆるパスポート)を発行したことを示す文書が残っています。

Question

1867年(慶応3年)開催のパリ万国博覧会に、日本が出品したことを示す記録はありますか。

Answer

外務省が編纂した幕末外交史料集『続通信全覧』に、1867年のパリ万国博覧会への出品に関する記録があります(類輯之部「徳川民部大輔欧行一件 附仏国博覧会」)。

徳川幕府は1865年(慶応元年)、幕府に好意的なフランスのロッシュ(Léon Roches)駐日公使の勧めに応じ、2年後のパリ万国博覧会への出品と、将軍の名代として徳川昭武(とくがわ・あきたけ:第15代将軍慶喜の弟)の派遣を決定しました。その目的は将軍に就任したばかりの慶喜の国際感覚を世界にアピールし、弱体化した将軍家の権威を立て直すことにあったとされています。

1867年4月(慶応3年3月)、徳川昭武をはじめとする幕府使節団は予定通りフランス入りし、同万博に、浮世絵、陶磁器、彫刻、楽器などの美術工芸品を中心とする幅広い品目を出品しました。また、日本商人の出した茶屋が好評を博したことも知られています。ところが、同万博の開催期間中に日本では大政奉還があり、幕府使節団はフランスで徳川幕府崩壊を知ることとなりました。

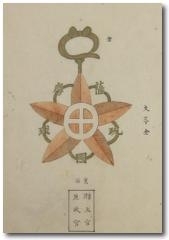

なお、この万博には幕府以外に、薩摩藩も「薩摩琉球国」名義で独自に出品し、単独国家の証明である勲章を作成・配布していました。

薩摩藩が配布した勲章のデザイン

Question

日本人による海外移民が最初に渡航した場所、人数、出発地、従事した仕事について教えてください。

Answer

最初の日本人移民の渡航地はハワイ王国とされており、1868年(慶應4年)に153名が横浜港より同国に渡航しました。当時ハワイ政府は、サトウキビを主とする農業立国政策をとっており、日本人移民もサトウキビの栽培や製糖業に従事しました。「元年者」と呼ばれるこの移民については、外務省記録「布哇国総領事「ウエンリート」無免許本邦農民傭入同国へ渡航一件」に収められており、この他にも「日本人民布哇国へ出稼一件(官契約)」などハワイ移民関係の記録を多数所蔵しています。

(注)「布哇」=ハワイ

Question

イギリスやフランスには幕末期から明治初期にこれらの国で亡くなった日本人のお墓があります。このような方々に関して何か記録はありませんか。

Answer

幕末期から明治初期に海外で亡くなった方の関係記録はほとんどありませんが、一部の方については渡航に関する記録が残っています。外交史料館にある戦前期外務省記録の中には、政府が海外渡航を希望する方に旅券(パスポート)を発給した際の発給リストがあり、親族の海外渡航を調査している方などに多く利用されています(外務省記録「海外旅券勘合簿」ほか)。