特別展示「日英交流事始―幕末から明治へ―」

日英関係のあけぼの

概説と主な展示史料

日本と英国との関係は、古くは徳川家康と三浦按針(ウィリアム・アダムズ:William Adams)が交流し、一時期交易する間柄にあったことが知られている。しかし家康の死後、徳川幕府が鎖国政策を採ったため、両国が実質的に交流するのは1854年(嘉永7年)以降のことである。

鎖国時代の日本には、オランダ商館長からの情報(「オランダ風説書」)により、英国が東アジアに勢力を拡大していることが伝わっていた。

クリミア戦争(1854~1856年)が勃発すると、ロシアと交戦する英国軍艦が日本近海を航行するようになった。1854年9月7日(嘉永7年7月15日)、英国東インド艦隊司令長官スターリング(Sir James Stirling)提督が長崎に入港し、英国船の日本港湾への寄港を認めるよう求めた。その結果、英国船が長崎、箱館に寄港して薪水、食料を調達できること、今後日本が外国に対して開く港は英国に対しても開くことが約束された(「日英約定」)。

自由貿易を望む英国は、日英約定の開港規定だけでは満足せず、天津で清国との通商条約を結んだばかりのインド総督エルギン(James Bruce, 8th Earl of Elgin and 12th Earl of Kincardine)に、日本とも通商条約を締結するよう命じた。その結果、1858年8月26日(安政5年7月18日)、「日英修好通商条約」が調印され、翌年7月11日(安政6年6月12日)、批准書が交換された。

条約に基づき、英国から駐日総領事兼外交代表として、広東領事であったオールコック(Sir Rutherford Alcock)が派遣された。オールコックは高輪の東禅寺に入り、同所を仮公使館とした。

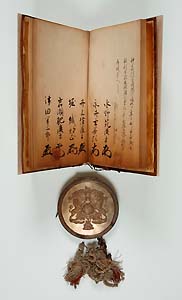

展示史料1.日英修好通商条約(「日本国大不列顛国間修好通商条約」)

*重要文化財

1858年8月26日(安政5年7月18日)、インド総督エルギンと幕府が江戸で調印。1859年7月11日(安政6年6月12日)、江戸で批准書交換。神奈川・長崎・箱館・兵庫・新潟の開港、江戸・大坂の開市、領事裁判権、英国側の関税決定権、最恵国待遇などを規定。幕府側の署名者はいずれも外交に能力を発揮した官吏で、特に水野筑後守(忠徳)、岩瀬肥後守(忠震)の両名は、小栗上野介(忠順:1860年遣米使節の一員として渡米)と並んで「幕末の三傑」と称される。

幕末期の条約書は史料編纂のため東京帝国大学に貸出中、関東大震災で罹災し、多くが焼失した。本条約書は1997年(平成9年)、焼け残った他の幕末期の条約書とともに、国の重要文化財に指定された。

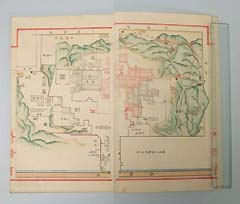

展示史料6.「東禅寺英国仮公使館之図」『続通信全覧』

英国公使オールコックは1859年6月26日(安政6年5月26日)着任、高輪の東禅寺(図の赤く彩色された部分)を仮公使館として使用した。東禅寺は現在も港区高輪にある。出典の『続通信全覧』は、明治政府が編纂した幕末外交史料集。