日露戦争期

日露戦争関係

12.小村寿太郎外務大臣より栗野慎一郎駐露公使宛第54号(1904年2月5日)

「日露ノ交渉及国交ノ断絶通告ニ関スル公文提出方ニ付訓令ノ件」

13.日露講和条約調印書(仏文)(1905年9月5日)

14.日露講和条約批准書(1905年11月25日交換)

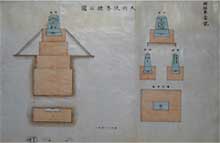

15.「天測境界標石図」(1908年2月17日)

【展示史料14】

三国干渉の遺恨と満韓をめぐる対立から日本の国論は沸騰し、政府はロシアとの開戦を決意しました。

1904(明治37)年2月5日、小村寿太郎(こむら・じゅたろう)外務大臣は栗野慎一郎(くりの・しんいちろう)駐露公使に対して、ロシア政府に国交断絶の通告公文を提出するよう命じました。その訓電が【展示史料12】です。冒頭には小村外相の花押(その独特の形をたとえて「帆掛け船」と呼ばれました)がみられます。翌日公文がロシア政府に提出されるのと同時に、小村は駐日ロシア公使ローゼンにも国交断絶を告げました。

戦費や物資の問題から長期戦を回避したかった日本は開戦当初より早期講和を目指し、アメリカに講和の斡旋を求めました。日本海海戦により日本の勝利が決定的なものになると、アメリカ大統領セオドア・ルーズベルト(Roosevelt, Theodore)はロシアに対して講和を強力に勧告し、ロシアもこれを受け入れることになりました。

1905(明治38)年8月、アメリカのニューハンプシャー州ポーツマスにおいて講和会議が開催され、9月5日、日本側全権小村とロシア側全権ウィッテ(Vitte, S. Y.)は、15条の本文と2条の追加約款からなる講和条約に調印しました。【展示史料13】には両全権のほか、高平小五郎全権、ローゼン全権の署名がみられます。条約と関係文書は全部で12通作成され、各全権は12回の署名をしなければなりませんでしたが、小村はそのたびに新しいペンを用いてサインしたとされています。

【展示史料15】

日本政府は10月14日にこれを批准し、11月25日、ワシントンで批准書交換が行われました。【展示史料14】のロシア側批准書には紫の装丁が施され、蝋缶にはロマノフ王朝の紋章である双頭の鷲が用いられています。

講和条約の発効によって日本は樺太の南半分を獲得し、樺太では1906(明治39)年より境界画定作業が行われました。作業終了後に作成された「樺太島日露境界画定紀要」によれば、境界線は「東「オコツク」海ヨリ西韃靼海峡ニ亘リ天文測量ニ依ル北緯五十度ノ線ニ準フテ」画定され、北緯五十度の基準として四カ所に大標石が設置されたのち、十七個の小標石が置かれ、他に標木も据えられました。大標石は花崗岩でつくられ、北側の表面には双頭の鷲が、南側の表面には菊花章が刻まれました。「画定紀要」の附録である【展示史料15】は標石の配置や形状を今に伝えています。

日露戦争捕虜関係

16.加藤高明外務大臣より香川皇后宮大夫宛送第46号(1906年2月20日)

17.斎藤実海軍大臣および寺内正毅陸軍大臣より西園寺公望外務大臣宛、 陸軍省送達満発第768号、(海軍省)官房第769号(1906年3月6日)

18.小村寿太郎外務大臣よりマレヴィッチ駐日ロシア大使宛公信送第94号(1908年10月10日) 「俘虜日本人遺骸火葬式挙行ニ関シ謝辞伝達方ノ件」

【展示史料17】

日露戦争においては、多くのロシア兵が捕虜となり、日本各地の収容所で生活することとなりましたが、戦後、捕虜引き取りのためロシアからダニロフ(Daniloff)中将が来日し、捕虜達は滞りなく帰国の途につきました。引き取り後、ダニロフ中将は、加藤高明(かとう・たかあき)外務大臣を訪れ、捕虜に対する日本官憲および一般国民からの厚遇につき礼を述べ、特に、皇后が捕虜の中の負傷者に義眼、義足などを下賜していたことについて感謝の気持ちを伝えて欲しいと依頼しました。これを受けて、加藤外務大臣は1906(明治39)年2月20日起草、同日発達、皇后宮大夫宛公信【展示史料16】をもって報告しました。

日本人の捕虜および抑留者については、サンクトペテルブルク郊外メドヴェージ村に収容所が設けられました。彼らの保護にあたっては、在ロシア米国大使館が仲介の労をとり、また、戦後本国帰還にあたっては、ロシア西方国境で解放後にドイツ経由で帰国しましたが、その際にドイツ赤十字社などが便宜を図りました。これに対して、寺内正毅(てらうち・まさたけ)陸軍大臣および斎藤実(さいとう・まこと)海軍大臣は、連名で1906(明治39)年3月6日付西園寺公望(さいおんじ・きんもち)外務大臣(首相による外相臨時兼任)宛公信【展示史料17】により、両国政府を通じて関係者に謝意を伝達することを依頼しました。

なお、メドヴェージ村で亡くなった日本人収容者は、同地において丁重に葬られましたが、1908(明治41)年、同地で火葬式を行い、彼らの遺骸を荼毘に付し、遺骨を日本に送ることとなりました。火葬式にあたっては、ロシア側は儀仗兵一大隊を派遣し、さらには防備第50旅団から花環を贈ったとの報告があります。在ロシア大使館付陸軍武官・萩野末吉大佐より、ロシア側の好意的対応に関する報告を受けた寺内陸相は、直ちに小村外相にロシア側への謝意伝達を依頼し、これを受けて小村外相は、同年10月10日付、同15日発達マレヴィッチ(Malevich, S. N. A. M.)駐日ロシア大使宛公信【展示史料18】をもって日本側の感謝の気持ちを本国政府へ伝えることを依頼しました。