明治期

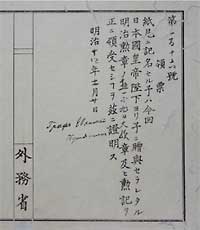

3.アレクサンドル2世より明治天皇宛親書(1873年7月1日)

「全権大使岩倉具視携帯ノ親書ニ答禮ノ件」

幕末に結ばれた不平等条約の改正の予備交渉にあたるため、1871(明治4)年から約2年間にわたり欧米諸国を訪問していた岩倉具視(いわくら・ともみ)右大臣を特命全権大使とする使節団(いわゆる、岩倉遣外使節団)は、1873(明治5)年4月にロシアを訪問しました。

その際、ロシアの首都サンクトペテルブルクにおいて、岩倉や伊藤博文(いとう・ひろぶみ)、木戸孝允(きど・たかよし)ら一行は、ロシア皇帝のアレクサンドル2世(Aleksandr II)に謁見しています。謁見の際、岩倉は、明治天皇が日露両国の交誼をいっそう厚くすることを希望していると述べて、親書を奉呈しました。

【展示史料3】は、岩倉が奉呈した親書に対するアレクサンドル2世からの答礼の親書です。

4.樺太千島交換条約批准書(1875年8月22日交換)

【展示史料4】

樺太千島交換条約は、1875(明治8)年5月7日に、日本側全権・榎本武揚(えのもと・たけあき、海軍中将兼特命全権公使)とロシア側全権・ゴルチャコフ(Gorchakov, A. M.)との間で調印されました(批准書交換は同年8月22日)。

日魯通好条約で混住の地とされた樺太では、明治に入っても日露両国民の間でしばしば紛争・事件が発生していました。こうした事態に対して、日本政府内では、樺太全島の領有ないし樺太島を南北に区分し、両国民の住み分けを求める副島種臣(そえじま・たねおみ)外務卿の意見と、樺太放棄論を掲げる黒田清隆(くろだ・きよたか)開拓次官の二つの意見が存在していました。

しかし、次第に後者が優勢となり(副島は1873年10月に征韓論で下野)、1874(明治7)年3月には、樺太全島をロシア領とし、その代わりにウルップ島以北の諸島を日本が領有することなど、樺太放棄論に基づく訓令を携えた榎本武揚がロシアへ出発しました。以後、ロシアの首都サンクトペテルブルクを舞台に、榎本とロシア外務省アジア局長スツレモーホフ(Stremoukhov)との間で交渉が進められ、その結果、結ばれたのが樺太千島交換条約です。

この条約(第2条)では、日本は千島列島をロシアから譲り受ける代わりに、ロシアに対して樺太島全島を放棄することが定められ、日本が譲り受ける島として、占守(シュムシュ)島からウルップ島までの18の島々の名を列挙しています。

プチャーチン関係

5.柳原前光駐露公使より井上馨外務卿宛公信14年別信第3号(1881年2月21日)

6.「領票」(1881年11月20日)

7.シェーヴィッチ駐日ロシア公使より青木周蔵外務大臣宛公信第64号(邦訳文、1891年3月23日)

【展示史料6】

日魯通好条約の締結のため来日したプチャーチンは、いったん日本を離れましたが、日米和親条約が調印(1854年3月)されたことを知ると、再び日本を訪れ、安政元年10月15日(1854年12月4日)、下田に入港しました。翌月、下田で大地震が発生し、大津波の影響で彼の乗船ディアナ号は沈没してしまいましたが、そのような苦境にもかかわらず落ち着きを失わないプチャーチンの姿は、条約交渉にあたっていた川路聖謨・幕府勘定奉行をして「真の豪傑なり」と感嘆させるほどでした。結局、戸田(へだ)村民の協力により小型の洋式帆船ヘダ号が建造され、プチャーチンは条約調印後、無事に帰国することができました。

その後もプチャーチンは日本に好意を持ち続け、サンクトペテルブルクに滞在する日本人留学生の庇護に努めるとともに、在ロシア日本公使館開設(1874年)後には、各種の周旋を依頼されるなど、様々なかたちで日本に貢献しました。このようなプチャーチンの厚情に対して柳原前光(やなぎはら・さきみつ)駐露公使は、1881(明治14)年2月21日付公信をもって叙勲を提議し【展示史料5】、外務省が勲章局に叙勲を申請した結果、勲一等旭日大綬章が贈られることになりました。【展示史料6】は、プチャーチンが勲章を受け取ったことを示す彼の直筆サイン入りの領票(受領書)です。

この叙勲に対しプチャーチンは、柳原公使宛に礼状を送り、日本政府に感謝の意を伝えることを依頼しましたが、その中でも特に、ディアナ号が沈没した後、新船を建造するにあたって懇切な援助を得ることができたことに触れています。当時ロシアは、イギリスやフランスなどと交戦状態にあり(クリミア戦争)、ロシア船を求めて英仏の船が日本近海にも出没していたので、厳しい警戒の中を無事に帰国できたことに深く感謝していたのです。

プチャーチン自身は、叙勲の2年後、10月16日にパリで永眠しましたが、プチャーチン家と日本との交流はその後も続きました。1887(明治20)年には、プチャーチン令嬢オーリガ(展示史料には「プチャーチン伯夫人」とありますが、長女です)が来日し、戸田村などを訪れました。オーリガは、1891(明治24)年に亡くなりましたが、プチャーチン家の財産から800ルーブルを日本の貧しい人々へ遺贈することを希望し、それはシェーヴィッチ(Schevich, D. E.)駐日ロシア公使から青木周蔵(あおき・しゅうぞう)外務大臣に宛てた3月23日付公信により日本側に伝えられました【展示史料7】。ちなみにこの公信には、3月11日、23日と2つの日付が併記されていますが、これは他の諸国が用いている暦であるグレゴリウス暦(23日)とは異なるユリウス暦(11日)をロシアが用いていたためです。

なお、遺贈金800ルーブルについては、日本の貧しい人々に500ルーブル、日本赤十字社に200ルーブル、戸田村住民のなかでも特に生活困難な人々に100ルーブルを贈ることが希望されました。これに対して戸田村民は感激し、ただちに村議会を開催して「貧民救助法」を決議しました。この救助法では、遺贈金を戸田貧民救助金として逓信省為替貯金局に預け、将来村民の中に著しく生活に支障をきたす者が現れた場合、利息の範囲で救済し、元金を減らさないことが定められました。

大津事件関係

8.青木周蔵外務大臣より西徳二郎駐露公使宛電送168号(1891年5月11日)

9.西徳二郎駐露公使より榎本外務大臣宛機密報告第1号(1892年1月21日)

1891(明治24)年4月、シベリア鉄道起工式に出席のためウラジオストクに向かう途中、軍艦7隻で日本に来遊したロシア皇太子ニコライ(Nikolai、後のニコライ2世)は、長崎、鹿児島、神戸を経て京都に到着しました。そして5月11日、琵琶湖遊覧の帰途、大津町(現、大津市)で警衛中の滋賀県巡査・津田三蔵(つだ・さんぞう)に斬りつけられ、頭部に軽症を負いました。【展示史料8】は、ニコライ皇太子の遭難を青木周蔵外務大臣が西徳二郎(にし・とくじろう)駐露公使に伝えた同日付の第一報電です。

その後、事件によりロシアとの国交が悪化することを恐れた日本政府は、内閣・元老らを中心に、犯人に対して旧刑法第116条(大逆罪)を適用する動きがありましたが、大審院院長・児島惟謙(こじま・これちか)が通常謀殺未遂を適用するよう主張し、その結果、5月29日、大審院は無期徒刑(懲役)を判決しました。この判決後、青木外相は辞職し、後任には榎本武揚が任命されました。

創傷の癒えたニコライは、5月19日、日本を離れましたが、この事件を機に日本に対する感情が変化することはなかったと伝えられています。例えば、同年8月にペテルブルク郊外に到着したニコライを出迎えた西公使は、「我邦ニ対シテ悪シキ感シハ毛頭保タレサル趣」と報告しています(西公使より榎本外務大臣宛機密報告第15号「露国皇太子待迎ノ件」)。また、翌1892年1月20日、西公使がアニチコフ宮殿にニコライを訪問し、明治天皇の親書、日本の古い武器一式などを贈呈した際、ニコライは、「おほ(お)きにありがた(と)う」と日本語で感謝の意を伝え、「予ハ貴国ニ対シテ誠ニ好キ感情ヲ保テリ」と繰り返し述べたことが報告されています【展示史料9】。

駐日ロシア公使任免関係

10.アレクサンドル3世より明治天皇宛親書(1892年9月12日)

「「ジミトリー・シェウ井ッチュ」氏解任並「ミシエル・ヒトロウオ」氏特命全権公使ニ任スル件」

11.ニコライ2世より明治天皇宛親書(1902年11月20日)

「男爵「ローマン・ローゼン」氏信任状」

明治期に着任したロシアの駐日公使の解任および信任に関する国書・親書です。【展示史料10】は、特命全権公使シェーヴィッチを解任し、後任にヒトロヴォ(Hitrovo, M.)を任命する親書。署名はアレクサンドル3世のものです。

【展示史料11】は、特命全権公使ローゼン(v. Rosen, R. R.)の信任に関する親書であり、署名はニコライ2世のものです。ローゼンは、1875(明治8)年、副領事として横浜に在勤し、ニューヨーク総領事などを経て、1897(明治30)年に駐日公使に着任、日清戦争後の日露間の対立の調整につとめました。その後、朝鮮問題について対日譲歩を主張し、1900(明治33)年に解任されましたが、再度駐日公使に任命され【展示史料11】、日露戦争勃発に至るまで日露間の危機打開に尽力しました。その後ローゼンは駐米大使となり、1905(明治38)年のポーツマス会議には全権委員として出席し、日露講和条約の成立に大きな役割を果たしました。